「あおり運転」の定義?について

SNSやYouTubeなどで、「あおり運転」に関する投稿やコメント等が結構飛び交っている。「あおり運転」については、2020年6月に施行された改正道路交通で罰則が設けられ、その後の摘発件数も増えているという。

さて「あおり運転」についておさらいしてみましょう。

|あおり運転に関する道路交通法の改正

あおり運転は以前から行われていたのだが、2017年ころからあおり運転による死亡事故などが相次ぎ、あおり運転が社会問題化した。

あおり運転に関する世論の盛り上がりなどから、道路交通法が改正され2020年6月に施行された。その中に「あおり運転」に関する罰則が規定された。

|あおり運転に該当する「妨害運転」とは

あおり運転といわれている行為には、前方の車との車間距離を詰めたり、周囲の車を威嚇、パッシング、急ブレーキをかけたりなど、挑発するような危険な運転行為であるとされてる。

YouTubeなどにもいくつもUPされている事例もあるが見るだけでもとても危険な運転行為といえる。

法令上ただちに「あおり運転」という定義はないが、記載したような走行中の蛇行運転により後続車などに迷惑をかける危険な行為や不必要に車間距離を詰める、前を走りながら減速、停止、発進などの運転を繰り返す運転行為をいわゆる「あおり運転」が、道交法上「他の車両等の通行を妨害する目的」で行った行為で、かつ「交通の危険を生じさせるおそれのある方法」によるものを新しい概念として「妨害運転」としこれを禁止したのだ。

|道交法の「妨害運転の禁止」

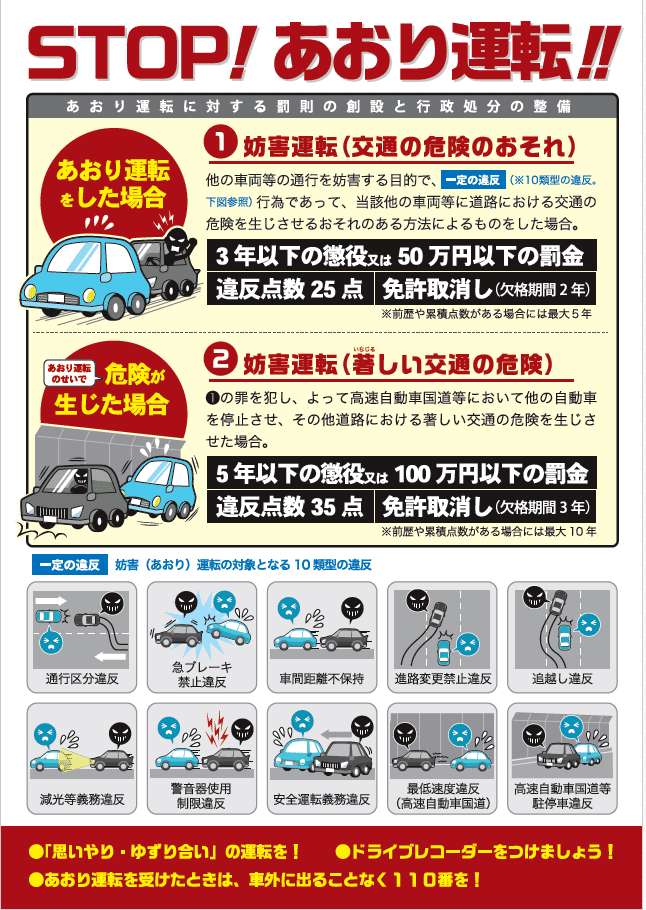

2020年6月30日から施行された改正道路交通法では、あおり運転といわれるような「交通の危険を生じさせるおそれのある方法」、「妨害運転」とし、

妨害運転の対象となる行為として、以下の10類型を規定している。

① 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)

② 不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)

③ 車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)

④ 急な進路変更や蛇行運転(進路変更禁止違反)

⑤ 左車線からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)

⑥ 不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)

⑦ 不必要な反復したクラクション(警音器使用制限違反)

⑧ 急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)

⑨ 高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))

⑩ 高速道路などにおける駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)あおり運転に該当する妨害運転の種類

|妨害運転に対する罰則

道路交通法では、「妨害運転」の罰則について以下のように規定されている。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~略~

八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為

ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為

ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為

ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為

チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為

ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

ほかの車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によりした場合、「交通の危険のおそれがある妨害運転」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになる(道路交通法第117条2の2)。

また、行政処分の基礎点数(違反点数)は25点であり、免許取消し処分後に免許を再取得することができない期間である「欠格期間2年」の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年)である(道路交通法施行令38条)。

|著しい交通の危険がある妨害運転に対する罰則

「交通の危険のおそれがある妨害運転」によって、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合、著しい交通の危険がある妨害運転をした場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになる(道路交通法第117条の2)。

前述の「危険運転」との違いは、単に運転行為をしただけではなく、特に高速道路等において危険運転の結果、被迷惑車両を停止させたり、道路において「交通事故」を発生させた、被迷惑車に急ブレーキをかけた、一旦停止させたなどの具体的危険を発生させた場合に著しい交通の危険として捉え罰則が厳しくなっている。

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

~ 一~三 省略 ~

四 次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

この違反には、行政処分の基礎点数(違反点数)35点であり、欠格期間3年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年)

である(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。

|あおり運転の事例

○ 2017年6月に神奈川県の東名高速道路での事故

あおり運転をする車によって追い越し車線に停車させられたワゴン車が、後続のトラックに追突されて夫婦が死亡、同乗していた長女と次女も負傷した。

○ 2018年バイクに対して著しく接近して自車を追突させる事故

2018年、バイクに対して著しく接近して自車を追突させ、被害者が死亡した。なお、殺人罪で懲役16年が確定した。

○ 2019年常磐自動車道で幅寄せや割込みなどを繰り返し

常磐自動車道で幅寄せや割込みなどを繰り返し、被害者が運転する車の進路を妨害して車を停めさせて暴行したという事件

あおり運転を行った被告人 には懲役2年6月、保護観察付執行猶予4年。

|あおり運転への対処

あおり運転はいつ行われるか、いつ被害に遭うかも分からない。しかし万が一であおり運転を受けたら・・・まずは速やかに警察に通報することだ。

その上で以下の点にも注意することが大切である。

○ あおり運転を受けても、まずは冷静さを保つこと

○ 自他の安全を確保し、事故をおこなさない、あわないようにする。

○ できるだけ安全で人目のある場所、例えばSAやPAなどに車を停めて加害車両が通り過ぎるのを待つ。

○ 相手の車のナンバーなどを控える。

○ スマートフォンやカメラを使って撮影しておく。

○ 相手が車を停めて威嚇してきた場合には、ドアや窓を開けずに警察が到着するのを待つ。

○ 挑発行為を行わない。

|あおり運転を受けないようにするためのポイント

普段の運転に注意して、あおり運転を受ける可能性を低くすることも大切である。

あおり運転を受けないよう、平素から次のような点に注意しておくとよい。

① 交通ルールに従った運転をする

② 周りの車の動きに注意する

③ 安全な速度で走行する

④ 車間距離を十分に保つ

⑤ 急な車線変更や追い越しをしない

⑥ 妨害運転をしている車から距離をとる

⑦ 急いでいる後続車には道を譲る

⑧ 不必要にクラクションを鳴らさない

⑨ ドライブレコーダーを設置していることがわかるステッカーを貼る

|おわりに

あおり運転を受けないように注意して運転することも大切です。

でも、いつどこで何があるか分かりません。あおり運転を受けてしまうこともあるし、交通事故が発生するかもしれません。

そのような場合には、証拠を収集することができるのがドライブレコーダーで、便利で役立つアイテムです。備えておくこと良いでしょう。

もちろんあおり運転をしないことが最重要です。

参考資料