【イベントレポート】デジタルシティズンシップ教育で主体性を発揮して課題解決する経験をー新宿小学校での取り組みー

サイバーフェリックスは、6月8日(火)にICT支援員を対象にしたDQ紹介ウェビナーを開催した。

本ウェビナーの第一部では、サイバーフェリックス深海氏がDQ(デジタルインテリジェンス)の概念やデジタルシティズンシップ教育について、実際のオンライン学習教材 DQ World に触れながら紹介した。

第二部では、埼玉県川越市立新宿小学校の鈴谷大輔教諭が登壇し、現在取り組んでいる実証実験の概要について説明した。

DQ Worldのゾーン7<クリティカルシンキング>の指導案をもとに行われた実践型オンライン授業のレポートはこちら(2021年9月29日実施)

イベント全体の流れと登壇者の紹介

第一部

・DQの概要

・世界ランキングでみる日本の現状

・ソリューションとしてのDQ Worldとデモンストレーション

第二部

・「禁止」は誰のためか

・DQ Worldを取り入れてみた感想

・こどもたちの声

・情報モラル教育との連携

埼玉県川越市立新宿小学校 鈴谷大輔氏

公立小学校教諭。プログラミング教育の教員コミュニティ「Type_T」代表。みんなのコード プログラミング教育 養成塾(2019夏期集中コース)修了。プログラミング教育関連のイベント運営に複数携わる。放送大学「Scratchプログラミング指導法」ゲスト出演。Maker Faire Tokyo 2019(東京ビッグサイト)「STEAM教育ツール、どう選ぶ? どう使う?」登壇。

埼玉県川越市立新宿小学校 田中もえ氏

公立小学校教諭。プログラミング教育の教員コミュニティ「Type_T」副代表。みんなのコード プログラミング指導教員養成塾(2019夏期集中コース)修了。書籍「事例と動画でやさしくわかる! 小学校プログラミングの授業づくり(学陽書房)」「70の事例でわかる・できる! 小学校オンライン授業ガイド(明治図書出版)」を分担執筆。

日本の現状とデジタルシティズンシップ教育

ウェビナーの前半で、サイバーフェリックス深海氏は、オンライン上の子どもの安全性に関する世界初のリアルタイム測定システムCOSI (Child Online Safety Index)に言及し、日本の現状について説明した。

COSI のレポートによれば、日本のこどもたちがインターネット上でなにかしらの危険に直面する確立が世界平均と比較して低いとする一方、この数値の低さは端末との物理的な接触回避や制限による結果であるようだ。

1人1台端末の本格運用が進む今、これまでのインターネットをタブーとする方針は通用しなくなってきている。こうした現状を踏まえて、深海氏は、こどもたち自身が情報社会の恩恵を最大化するために必要なデジタルシティズンシップ(情報モラル・リテラシー)教育を「21世紀の情報社会を生き抜くためのワクチン」として取り入れることを提案した。

「ズバリな教材」DQ World

本ウェビナーのメインパートでは、埼玉県川越市立新宿小学校の鈴谷大輔教諭が登壇した。

まずはじめに、端末の本格活用が進む中、学校内で直面する場面として、端末の自由な利用を禁止・制限することが挙げられた。そのうえで、鈴谷教諭は「それは誰のための禁止なのか?」「禁止することで失われ学びを取り戻す覚悟があっての禁止なのか?」とシャープな視点から参加者に問いかけていた。

もし禁止が最善策でないならば、端末活用において「児童生徒が主体性を発揮しながら起きるトラブルを解決する経験を積ませる」しかないという鈴谷教諭。ではどうすればいいかと考えていたところDQ Worldについて知り、実証実験プログラムへの参加に「すぐさま手を挙げた」という。

実際にDQ学習を実施開始したばかりのフレッシュな印象として以下の3つについて触れた。

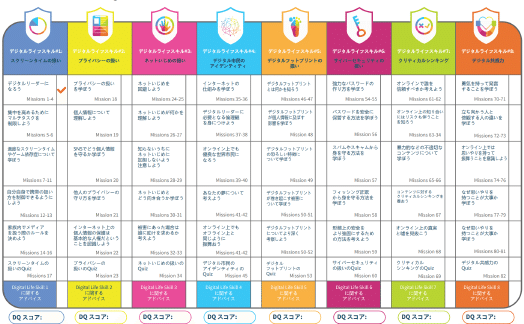

・デジタルシティズンシップについてよく知らなくても網羅的に学習内容が用意されている

⇒大学の研究に基づく46の学習項目が一目でみれるカリキュラム

・何かを集めたり、レベルが上がるといったゲームに近い感覚でどんどん学習が進められる

⇒ゲーミフィケーション仕様の教材の仕組み

・情報モラル・リテラシーが高いはずの主人公の「スクリーンタイムに関する厳しいルールがあるよ」という問いかけに対し、「それはおかしいよな?」といったリアルな会話を通じて、体験学習ができる

⇒より現実的でこどもたちの視座にあった場面や反応を反映したストーリー

鈴谷教諭は、こうした特長をもつDQ Worldを「ズバリな教材」とし、こどもたちの実態にあったコンテンツを教育的に扱える点が魅力的であると説明した。

その他にも、現在利用されている情報モラル・リテラシー教材と比較して新しい手法として以下が挙げられる。

・個人の情報モラル・リテラシーを世界標準に基づき数値化し、長短を分析したレポートを受け取ることができる

・8~10時間分のカリキュラム(以下の表を参照)に基づいた授業教材で長期的且つ網羅的に学習継続ができる

・教員用アカウントの管理画面で、児童生徒の学習進捗やスコアをいつでも確認できる

現在、新宿小学校ではDQ Worldに取り組んだ71%のこどもたちがゾーン1スクリーンタイムの扱い(以下の表を参照)を完了したとのこと。DQ Worldに触れた当のこどもたちからは、

「コンピューターの正しい使い方やルールをゲーム感覚で学べてとても為になるのでこれからもDQ Worldで色んな知識を得ていきたいです」といった声が挙がっているそうだ。

また、端末の家庭持ち帰り、もしくは家庭のパソコンでアカウントにログインして学習したこどもたちからは、「家族との会話のきっかけになった」という話も聞こえてきた。

情報モラルとの連携で「テクノロジーの正しい使い手」に

最後に、「DQ Worldだけで満足するのでなく、情報モラル教育との連携をどう図るかが大切」と今後の展望を話す鈴谷教諭。

現時点では、休み時間など隙間時間を使ってDQ Worldでのインプット型学習を進めているが、今夏以降はアウトプット中心の授業プランを作成し、最終的なゴールとしてDQが身につくように学習内容をブラッシュアップしていきたいとのこと。

また、クラスで起きている事例など児童生徒が自分の日常との繋がりを見出せるような指導をすることで、「テクノロジーの正しい使い手」を育てていきたいと締めくくった。

Q&Aセッション

ウェビナー終盤のQ&Aセッションでは、参加者からの質問が次々と寄せられ、ウェビナー時間を一杯に使ってやっと答えられる程であった。

「従来のモラル教育とDQを使った場合の児童生徒のモラルに対する理解度・習熟度に違いがあったか」という質問に対し5年生担任の田中教諭は、

「これまで年に一度、子どもたちが既に知っている道徳的価値観を教えるだけだったのに比べ、”この場面ではどうだろう”と児童生徒が主体性を持って、課題解決の擬似体験をしていく学習がこれから大いに役立つはず」と回答した。

また、「自分と近い感覚を持った主人公と一緒に冒険をしながら学べるのはDQ Worldならでは。児童にとって取り組みやすい教材」と鈴谷教諭が最後に付け足した。

その他にも、DQを学校に導入したい場合の具体的な提案の仕方など、情報モラル・リテラシーの分野で悩む参加者にとって、新しい提案やヒントに溢れていた。

関連情報

■Edtech導入補助金を活用される学校・自治体様の募集について

サイバーフェリックスは、「EdTech導入補助金2021」導入検討校・自治体様向けに説明会を開催します。Edtechツール導入の概要については、弊社webサイト特設ページからご確認頂けます

<開催日程>

6月25日(金)13時~13時半

6月25日(金)20時~20時半

「DQスクールパッケージ」導入説明会へのお申込みフォームはこちら

■「DQパッケージ」の価格

・教育機関向けに「DQパッケージ」を最低価格165,000円~(税込み)からご提供予定です。

■その他サービスも提供予定

・訪問型DQ講座(教育者向け、保護者向け、児童生徒向け)

・アカウントセットアップ

・プレミアムサポート

詳細は以下のサービスページをご覧ください。

https://cyber-felix.com/dqservice