アイデア×テクノロジーで生まれた「字久力チャレンジ」の誕生秘話に迫る

2022年冬にPILOTから新発売された「THE Dr.GRIP」と「Dr.GRIP classic」。「疲れにくい」に特化した筆記具シリーズのローンチキャンペーンを、電通デジタルが担当しました。今回はその中で行った企画の一つである「字久力チャレンジ」についてご紹介します。

好きな文字を10回、疲れずに書き続けられるかどうか“字久力”を診断するというユニークな本企画。 発案者であるプランナーの田中雅之とテクノロジストの川村健一が、企画を思いついた背景とは?

「たくさん書く」を、遊びに変換する企画

-まず「字久力チャレンジ」がどのような企画だったのか、簡単に教えてください。

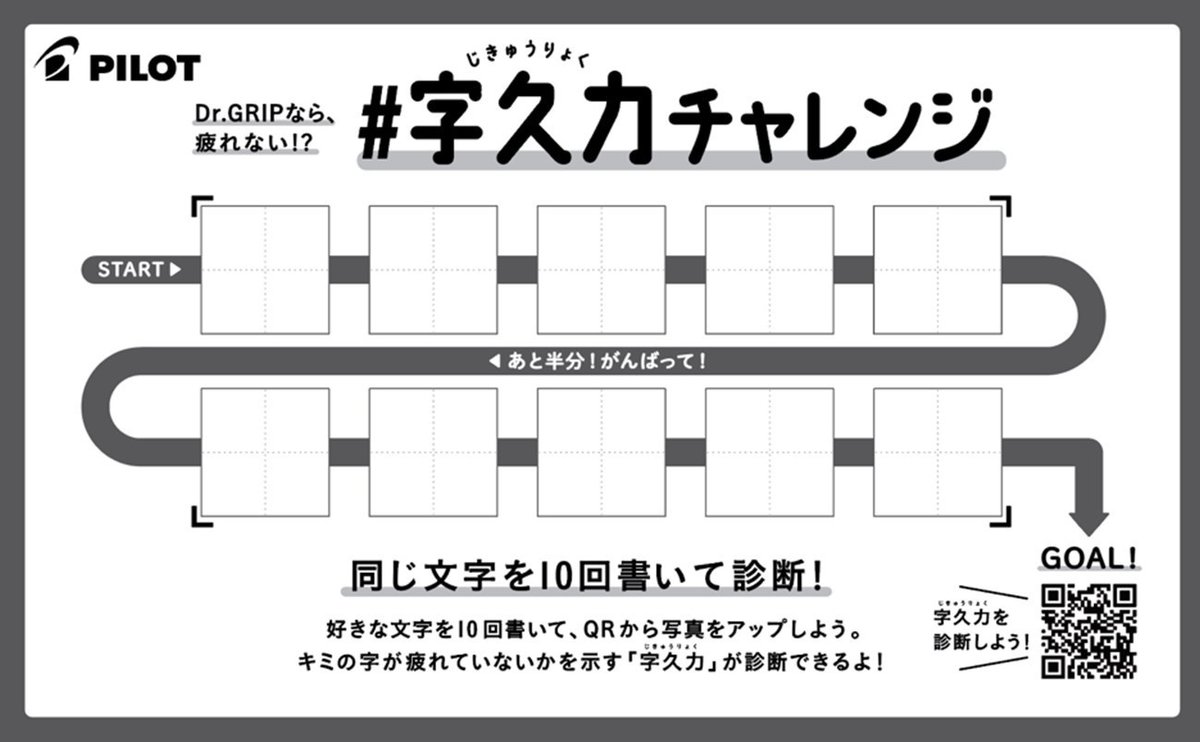

田中:新商品の特長である疲れにくさを中高生たちに体験してもらうことで、思わず人に言いくたなる仕掛けづくりに取り組んだ企画です。具体的には、店頭に設置した専用の試筆紙に好きな文字を10回書いてもらい、それをスマホでスキャンしてもらいます。すると、文字の歪みやズレがないかをシステムが診断。歪みやズレが多いほど疲れていると判断され、どれだけ疲れず文字を書けるかに挑戦するといった企画でした。

繰り返し楽しんでもらえるように、診断結果もさまざまなパターンを用意しています。例えば、前半は整っていて後半にブレてしまう人は「ロケットスターター」、逆に前半はブレていたのに後半はきれいに書けた人は「スロースターター」というように、性格診断の意味合いを持たせたのが特徴です。 SNSのシェアを狙うと同時に、10文字書く行為を楽しんでもらえるよう工夫しました。

川村:文字の疲れを診断する際には、画像の差分抽出を使用しました。文字ごとの差分の大小によって、ユーザーの成績を出すようにしています。文字を書く過程で、ブレが大きいほど疲れていると仮定したわけです。そのあたりを田中さんと相談しながら進めていきましたね。

-とてもユニークな企画ですよね。企画が立ち上がったきっかけを教えてください。

田中:元々はPILOT社から、ターゲットである中高生向けに商品をプロモーションするウェブ動画の制作を依頼されていたのですが、「疲れにくい」というユニークな特長を理解してもらうには、実際に手に取ってたくさん書いてもらうのがベストだと考え、クリエイティブディレクターやチームとも相談して販売店での体験もセットで提案しました。

-ローンチに向けては、どのように進んでいったのでしょうか?

田中:アイデアをクライアントにプレゼンしたところ高評価をいただけて、さっそくプロトタイプを作ることになり、その中で点数のチューニングや書く文字を調整しました。

川村:当初は2文字の熟語を10回書くという方向性で、企画テーマにつながる「疲労」だとか、逆に体力がありそうな「底力」だとか、画数の多い熟語を書いてもらおうと考えていましたね。しかし、2文字ではブレが大きくなってしまうことが判明し、差分がわかりやすく簡単にチャレンジできた方がいいだろうと判断して1文字にしました。

田中:そのほか、試筆紙についても何度も微調整しています。アートディレクターとコンマ1ミリ単位でマスのサイズを検証したり、ガイド線を引いたりと、ユーザーが書きやすいように議論を重ねました。プロトタイプをたくさん作って試行錯誤できたのはよかったですね。

-その中でも特に苦労したポイントはなんだったのでしょう。

田中:「どうやって字の疲れを判断するのか」の立て付けが一番大変でした。当初はAIに疲れた文字の特徴を学習させて識別することを考えていたのですが、スケジュールや予算の面で現実的ではなく。そこで川村さんに相談したところ、差分抽出を提案してもらいました。

実際に体験してもらうことで、より深いCXを生み出す

-実際に企画がスタートして、反応はいかがでしたか?

田中:SNSで多くの人が自分の字久力の結果をシェアしてくれていましたね。

また書く文字も人によってさまざまで、やり方説明で示していた「疲」という文字以外に、自分の名前を書くユーザーもいました。それぞれに楽しんでくれたようです。

販売店からの評判も良く、店舗SNSで紹介いただいたほか、試筆紙の追加リクエストがPILOT社に多く寄せられたと聞いています。

-なるほど。それだけ反応があったということは、売上も好調だったのでしょうか。

田中:はい。PILOT社が販売店にヒアリングしたところ、好調だったそうです。「字久力チャレンジ」以外にウェブ動画やタイアップコンテンツも展開していたため、それを見て気になったユーザーが実際に店頭で試してくれたこともあったそうで。クライアントからは、ウェブ動画だけでなく疲れにくさを実感できる受け皿として「字久力チャレンジ」があったことは、とても良かったと言っていただけました。

< ウェブ動画 >

【Dr.Grip】青春は疲れない

< マイナビティーンズとのタイアップ >

【青春は、疲れない。】大塚萌香ちゃんが試してみた!ドクターグリップで字久力チャレンジ!

企画脳×テック脳で、アウトプットが新しくなる

-今回はアイデア担当の田中さんとテクノロジー担当の川村さんが、うまく組み合わさったからこそ結実した企画だったと思います。それぞれ感想をお聞かせください。

田中:川村さんにはとても助けられましたね。僕はテクノロジーについてあまり詳しくはないので、どういう仕組みを使えば企画ができるのかわかっていないところも多くて。

今回も「最新テクノロジーといえばAIを使わないといけない」と思考が凝り固まっていたのですが、川村さんに相談して一気に霧が晴れた感じがしました。差分抽出は昔からあるポピュラーな技術だそうですが、今回の企画にとっては新しい解決策でしたね。

川村:優れたCXが必ずしも新しいテクノロジーを使っているかというと、全くそんなことはありません。クリエイティブに必要なのは日常の中で良いユーザー体験を見つけ出すことで、テクノロジーはその実現をサポートする立場です。 CXクリエイティブの本質は人々の心を動かす体験を創り出すことであり、今回もそこにこだわっていました。字久力チャレンジは面白い発想でしたし、田中さんのアイデアと技術がうまくハマった事例だったのではないでしょうか。テクノロジー側として、私もやりがいがありましたね。

-とても素晴らしいコンビネーションだったと思います。貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

* * *

今回は、PILOTの筆記具「THE Dr.GRIP」と「Dr.GRIP classic」のローンチキャンペーン「字久力チャレンジ」の企画背景や込められた想いについて伺いました。

最新のテクノロジーを使っていると聞くと、それだけでインパクトがあるように感じますが、本当に大切なのは人々の心を動かす体験を考え抜くこと。本企画では、アイデアとテクノロジーが見事に掛け合わさった素晴らしいCXクリエイティブが実現されていたのではないでしょうか。

エクスペリエンステクノロジー部門 CRテック開発部 CRテック推進ルーム

コピーライター/クリエイティブディレクター

本業はコピーライターながら、デジタルから店頭にいたるまで統合的なアプローチが得意(自称)。面白いことが得意(自称)。アイデアとテクノロジーの素敵なかけ算で、電通デジタルのつくる仕事をもっとワクワクするものにしていきたい(と妄想中)。

エクスペリエンステクノロジー部門 CRテック開発部 CRテック推進ルーム

クリエイティブディレクター

最新テクノロジーに関する知見、マーケティングの知識を併せ持ち、それらに基づいた発想によるクリエイティブを実現している。主な仕事として「ビジュアルクリエイターのためのTOUCHDESIGNERバイブル」執筆、「NEXT WORLD EXHIVISION」企画・プロデュース・運営、モントリオールで行われた「TouchDesigner Summit 2019」登壇などがある。2023年より、電通総研にてプロデューサー/研究員として活動。

※所属・役職は取材当時のものです。