【國學院大學博物館 企画展「江戸の本屋さん - 板元と庶民文学の隆盛 - 」をもっと楽しめる! おすすめ本5選

注目の特別展にあわせて、CUMAGUSおすすめの5冊を紹介するマガジン「特別展・企画展をもっと楽しめる!おすすめ本5選」

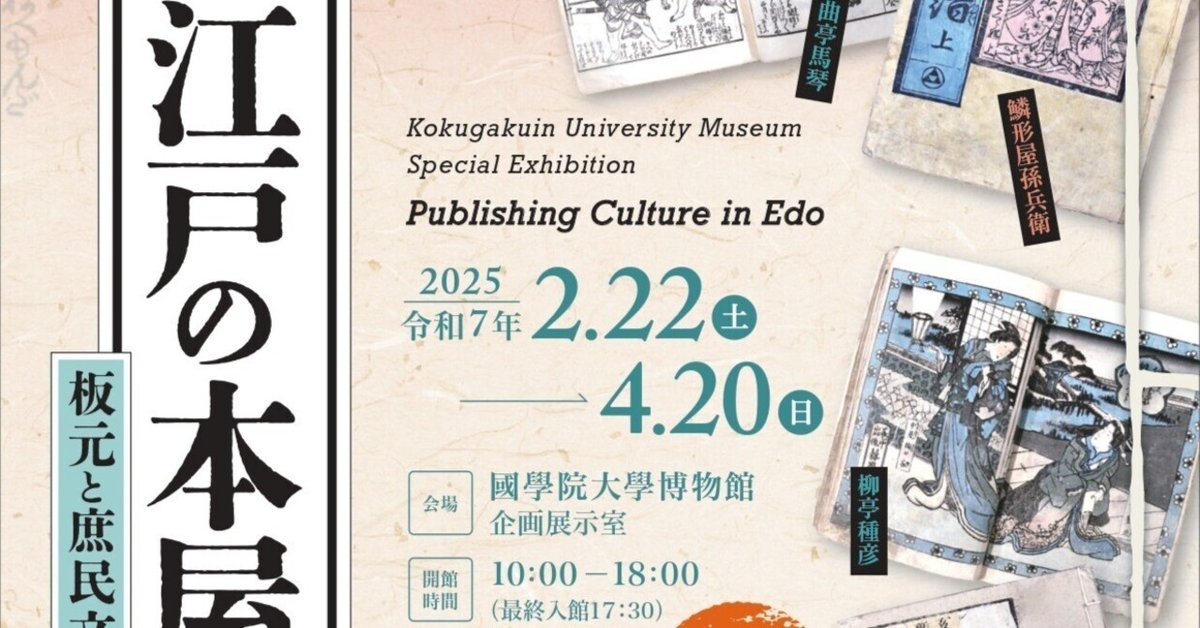

今週は、國學院大學博物館で開催される企画展「江戸の本屋さん - 板元と庶民文学の隆盛 -」(2/22~4/20)をピックアップ!

本日のブックリストはこちらです!

特別展紹介

メディアとしての江戸の出版文化

江戸時代前期(一六〇〇年代)に京・大坂で盛んになった印刷技術による出版文化は、中期(一七〇〇年代)になって、江戸の地において、上方文学とは異なる特徴を備えた独自の〝江戸戯作〞として花開きます。

また出版文化の広がりに伴う庶民読者の増加が顕著に見られるようになったのも 江戸中期以降です。彼らの嗜好と期待に応える戯作類が、急激な勢いで出版されて いくことになります。こうした戯作群の製作、出版、販売を担っていたのが、本屋です。

板元とも呼ばれた本屋は、江戸府内に次第に増えていき、戯作者らの執筆活動を後押し、プロデュースしていくことになります。言わば本屋は江戸の版本文化の屋台骨であったわけです。

本展示では、その江戸の本屋の活動を概観するとともに、本学図書館所蔵の甘露堂文庫(伊藤孝一旧蔵)と小柴文庫(小柴値一旧蔵)という江戸戯作コレクション蔵本を中心にして江戸時代後期の、華やかで遊び心に溢れた版本・錦絵の数々をご覧ください。

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で注目を集める、江戸時代の出版文化にフォーカスした企画展。

江戸庶民に親しまれた娯楽作品の数々を、國學院大學図書館所蔵のコレクションを中心に紹介します。

大学博物館の企画展とあって、入場無料なのも嬉しいところ。

渋谷で少し時間が空いたら、博物館に立ち寄ってみてはいかがですか?

それでは、企画展「江戸の本屋さん - 板元と庶民文学の隆盛 -」に合わせて、CUMAGUS編集部がおすすめする5冊をご紹介します!

オススメ本① 本の江戸文化講義 蔦屋重三郎と本屋の時代(KADOKAWA)鈴木 俊幸 (著)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001747/

著者名:鈴木 俊幸 (著)

出版社名:KADOKAWA(角川書店)

定価:2,200円 (本体2,000円+税)

四六判:474頁

【「本屋」が時代を作った! 大河ドラマ「べらぼう」考証担当者の人気講義】

「本屋」が時代を作った! 大河ドラマ「べらぼう」考証担当者の人気講義。べらぼうな男<蔦重>を生んだ江戸文化、300年の歴史を徹底解明!

★役人と狂歌師のダブルワーク。天明狂歌の牽引者・大田南畝

★社長・蔦重、「蔦唐丸」と名乗って自ら広告塔となる

★武家も庶民も読んだベストセラー『経典余師』は大人の参考書

★顧客ファースト! 貸本屋、大盛況の影に地道な努力あり

★江戸で刊行の『東海道中膝栗毛』が全国で爆売れした理由

「べらぼう」の時代考証担当者、鈴木俊幸先生による話題書。

副題に「蔦屋重三郎と本屋の時代」とありますが、江戸時代の本や文化について広く取り上げられており、読みごたえのある1冊です。

オススメ本② もっと知りたい蔦屋重三郎 (東京美術 アート・ビギナーズ・コレクション)田辺昌子 (著)

https://www.tokyo-bijutsu.co.jp/np/isbn/9784808713157/

著者名:田辺昌子 (著)

出版社名:東京美術(アート・ビギナーズ・コレクション)

定価:2,200円 (本体2,000円+税)

B5判:80ページ

【錦絵黄金期の立役者・蔦屋重三郎】

錦絵の黄金期に歌麿・写楽というスター絵師を世に送り出した蔦屋重三郎。ほかの版元とひと味違うのは、ただ採算を合わせるだけでなく当然のように「美しさ」を求めたこと。オールカラーの錦絵・版本の図版とよくわかる解説でその美学に迫る!

おなじみの「もっと知りたい」シリーズの新刊、蔦屋重三郎を取り上げた1冊です。

蔦重が手掛けた仕事を、ヴィジュアル中心に、コンパクトにまとめた1冊。

本記事で紹介する企画展の他にも、4月から始まる東博の「蔦重」展、ほか各地で関連する展示が目白押し。

持っておくと、今年は何かと手にとる機会の多い1冊になりそうです。

オススメ本③ 江戸の戯作絵本1 (ちくま学芸文庫 コ-10-22) 小池正胤, 宇田敏彦, 中山右尚, 棚橋正博 (編)

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480512246/

著者名:小池正胤, 宇田敏彦, 中山右尚, 棚橋正博 (編)

出版社名:筑摩書房(ちくま学芸文庫)

定価:1,870円 (本体1,700円+税)

文庫判:576頁

【現代文で読める、黄表紙アンソロジーの決定版】

驚異的な発想力・表現力で描かれた江戸時代の漫画「黄表紙」。そのうちの傑作五〇篇を全三冊で刊行。読めば江戸の町に彷徨い込んだような錯覚に!

江戸時代の大人の漫画「黄表紙」。

神や仏が遊郭に入り浸り、うどんと蕎麦が薬味を従え、江戸名物の座を争う……?

江戸時代人の想像力が爆発する、荒唐無稽で馬鹿馬鹿しいナンセンス文学を現代文で読めるアンソロジーです。

1巻には、黄表紙の創始者、恋川春町、朋誠堂喜三二、黄表紙の全盛期をもたらした山東京伝、芝全交らの作品を収録。

オススメ本④ へんちくりん江戸挿絵本 (インターナショナル新書)小林ふみ子(著)

https://www.shueisha-int.co.jp/publish/%E3%81%B8%E3%82%93%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%82%93%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%8C%BF%E7%B5%B5%E6%9C%AC

著者名:小林ふみ子 (著)

出版社名:集英社インターナショナル(インターナショナル新書)

定価:946円 (本体860円+税)

新書判:256頁

【現代の漫画とみまごうトンデモな発想が江戸時代にあった!】

多彩な出版文化が花開いた江戸。本書で取り上げるのは、それらさまざまなジャンルの本を徹底的にいじり倒したパロディ本である。遊里に遊ぶ神仏、おかしな春画、トンデモ実用書、センス抜群の模様帳、へんてこ妖怪、奇妙な地図……。

黄表紙、滑稽本、狂歌本、春本などにみえる、日本美術の範疇からこぼれ落ち忘れられていた貴重な「へんな和本の挿絵」100点以上を掲載し、その見所を解説する。

オススメ本③で紹介した「戯作絵本」などの挿絵に注目し、その面白すぎる発想を紹介した1冊です。

思わず噴き出してしまうような、愉快な挿絵の数々は必見。

これを読めば、江戸時代の笑いのツボがわかる…かもしれません。

オススメ本⑤ 艶本の歴史: 江戸時代好色文芸本事典(雄山閣)中野栄三 (著)

https://www.yuzankaku.co.jp/products/detail.php?product_id=8989

著者名:中野栄三 (著)

出版社名:雄山閣

定価:3,300円 (本体3,000円+税)

A5判:264頁

【お江戸の‟R18”出版事情】

〈艶本〉〈好色本〉の誕生とその歴史的変遷を、江戸庶民文芸史として平易に解説した名著が、より読みやすくなってここに復刊!!

豊富な「書誌」情報や内容充実の「解説篇」、貴重図版も多数収載。

――艶本の意味するものは何か。

艶本が人々に対して魅力的な要素となっていた点は何か。

艶本の出現と時代世相のことなど、それはわれわれの生活風俗に決して無関係のものではない。(「はじめに」より)

江戸時代の出版物のなかで、多くのベストセラーを生む人気ジャンルだった「艶本」、江戸のオトナ向け娯楽小説の数々を紹介した1冊です。

ばかばかしく滑稽な内容と、丁寧でマジメな解説のギャップが面白い……!

あとがき

企画展「江戸の本屋さん - 板元と庶民文学の隆盛 -」(2/22~4/20)をもっと楽しめる、今週の5冊はいかがでしたか?

江戸時代の日本人もいまと変わらず、本好き、マンガ好きだったのは間違いなさそうですね。

マガジン「特別展・企画展をもっと楽しめる!おすすめ本5選」は毎週水曜日更新です。

今後も注目の特別展・企画展を取り上げていきます。お楽しみに!