安ギターの弾きやすさを改善する...Grote GR-Standard-S(中編)

先日購入したGroteのGR-Standard-Sだが、正直なところ弾きやすいギターとは言いにくい状態だった。

まず、弦高が高い。1弦側で大体2.5mm程度の弦高で、弾けないことはないが快適とは言い難い弦高だ。

次に、フレットの滑りが悪い。表面がざらざらしていて、チョーキングやビブラートを行おうとすると引っかかる感じがある。ニッケルフレットのギターの場合はある程度弾いていると表面が削れることで自然に滑らかになっていくのだが、このギターのフレットはステンレスなのでそれが期待できなそうだ。

上の二点は安いギターを買うと割とよくある状況で、毎回同じようなメンテナンスをしているので、今回もいつも通り作業していく。せっかくなので作業の手順を細かく載せていこうと思う。

ネックの反りの調整

まずは弦を張った状態でネックの反り具合を見る。1Fとハイフレットを抑える方法でも反り具合は確認できるが、しっかりした長い定規があると定規とフレットの隙間の具合で簡単に反り具合を見ることができる。

このギターの場合若干逆反り状態になっていてハイフレットと定規の間に隙間が確認できた。

トラスロッドを回して反りを補正する。一旦ストレート〜若干の順反り状態に調整した。

弦を緩める

弦を緩める。今回の作業においては、完全に弦を外す必要はないのである程度弦の長さに余裕があれば緩めるだけでOK。なくても良いが、6弦全部緩めて張り直す作業は結構疲れるのでストリングワインダーがあると良い。

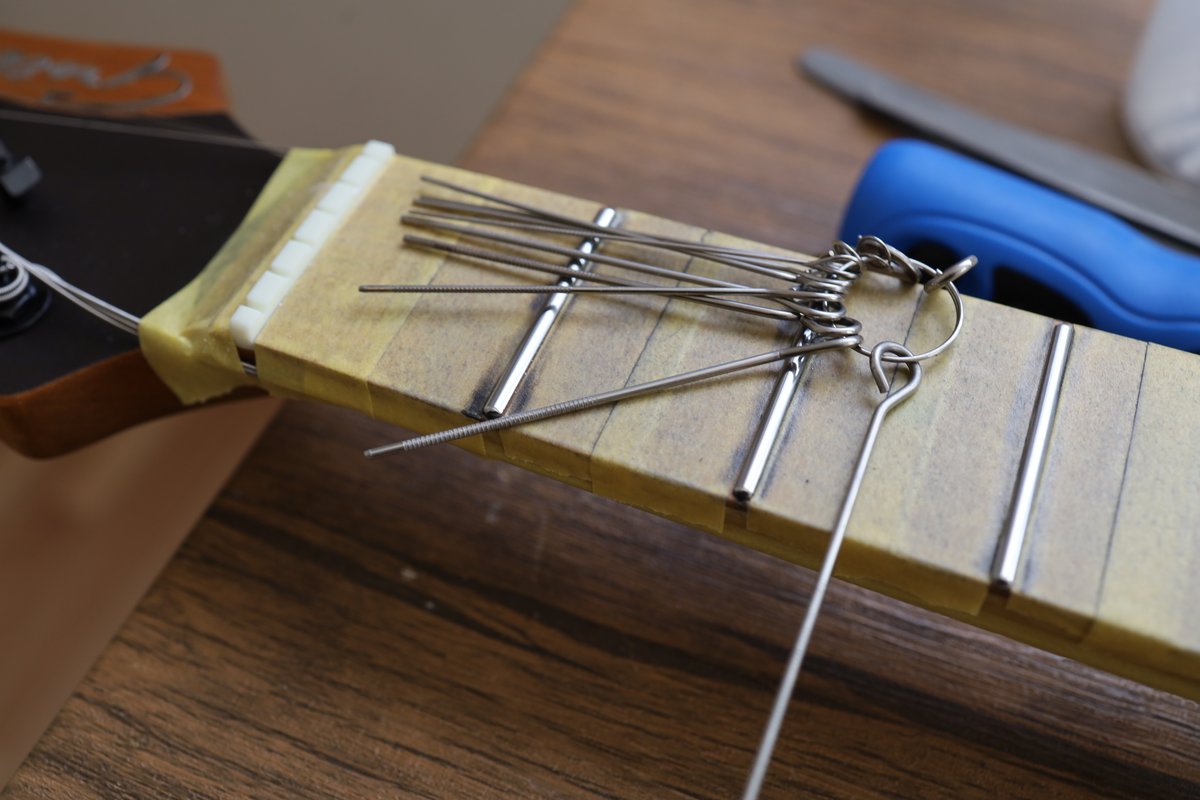

フレットの作業をしやすいように緩めた弦をネックの裏側に回らせておく。本来の使い方ではないが、フレットラップは弦をネックの裏側で固定していくのにちょうど良い。

指板のマスキング

フレットを研磨する際に出る粉やコンパウンドで指板に汚れや傷がつくのを防ぐため、マスキングテープを使ってマスキングをする。自分は3Mの塗装用マスキングテープを使っている。

メイプル指板の場合、マスキングテープの粘着力が強いと剥がす際に指板の塗装を剥がしてしまうことがある。また粘着力が強いと剥がす作業も結構大変なので、テープをそのまま貼るのではなく一旦布などに貼り付けて粘着力をある程度落としてから貼った方が良い。なお、指板にテープを貼る前にネック側面にマスキングテープを貼っておくと剥がすときに一度に剥がせて楽だ。

フレットの研磨

フレットの表面を研磨していく。表面の荒れ具合に応じて、スチールウールを使ったり、いきなりコンパウンドを使ったり、あるいはフレットバターを塗るだけでも十分だったりするが、このギターの場合は割とザラザラしていたのでスポンジ研磨剤で表面を整えてからコンパウンドを使って仕上げる事にした。

3Mのスポンジ研磨剤は適度に厚みがありしなるので、フレットの研磨に使いやすい。自分の場合はまず極細目(SUPERFINE)を使った後に超極細目(MICROFINE)を使って仕上げている。

コンパウンド、綿棒、ミニルーター。コンパウンドはFERNANDESの946を使用。FERNANDES倒産により今後入手できなくなるのか、少し心配だ。

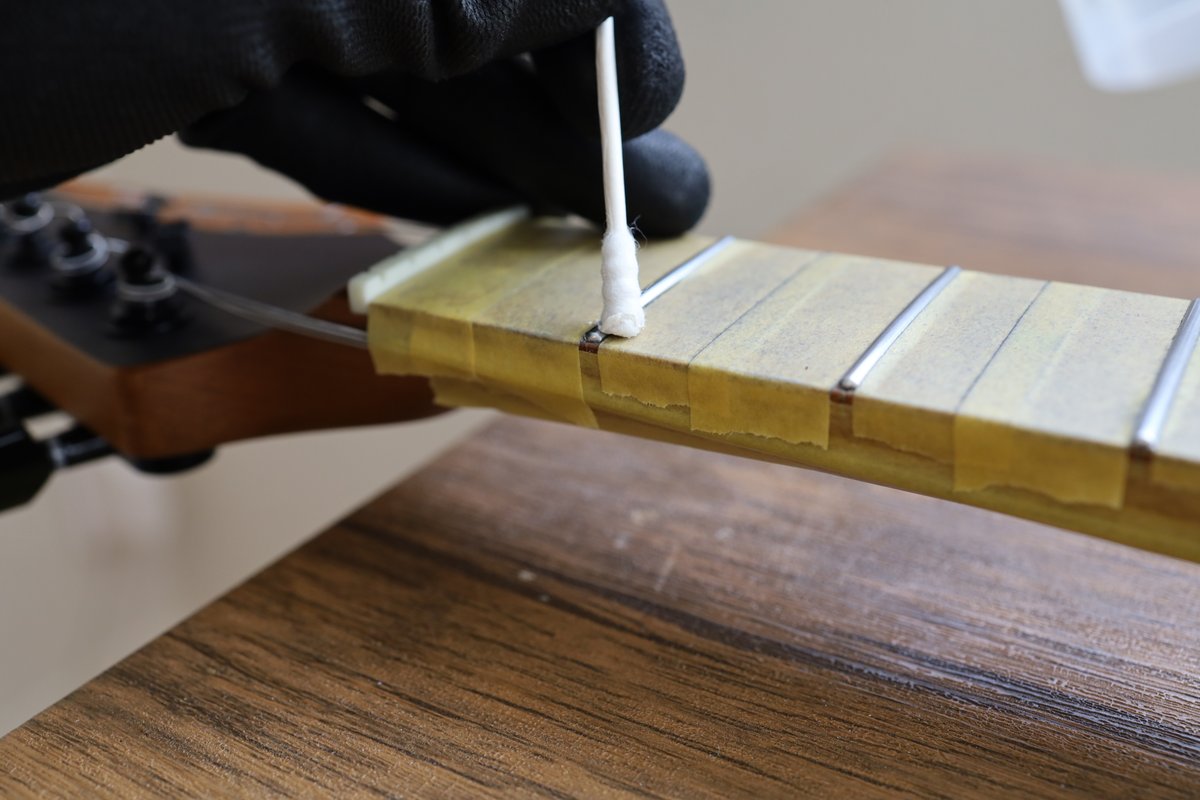

綿棒でコンパウンドを塗布する。

ミニルーターで磨く。充電式のヤナセのミニコングNEXTをかれこれ2年以上使っているが、未だ不具合も特になく好調だ。フレット磨きの作業はこのルーターがあるかないかで労力が大きく変わってくる。

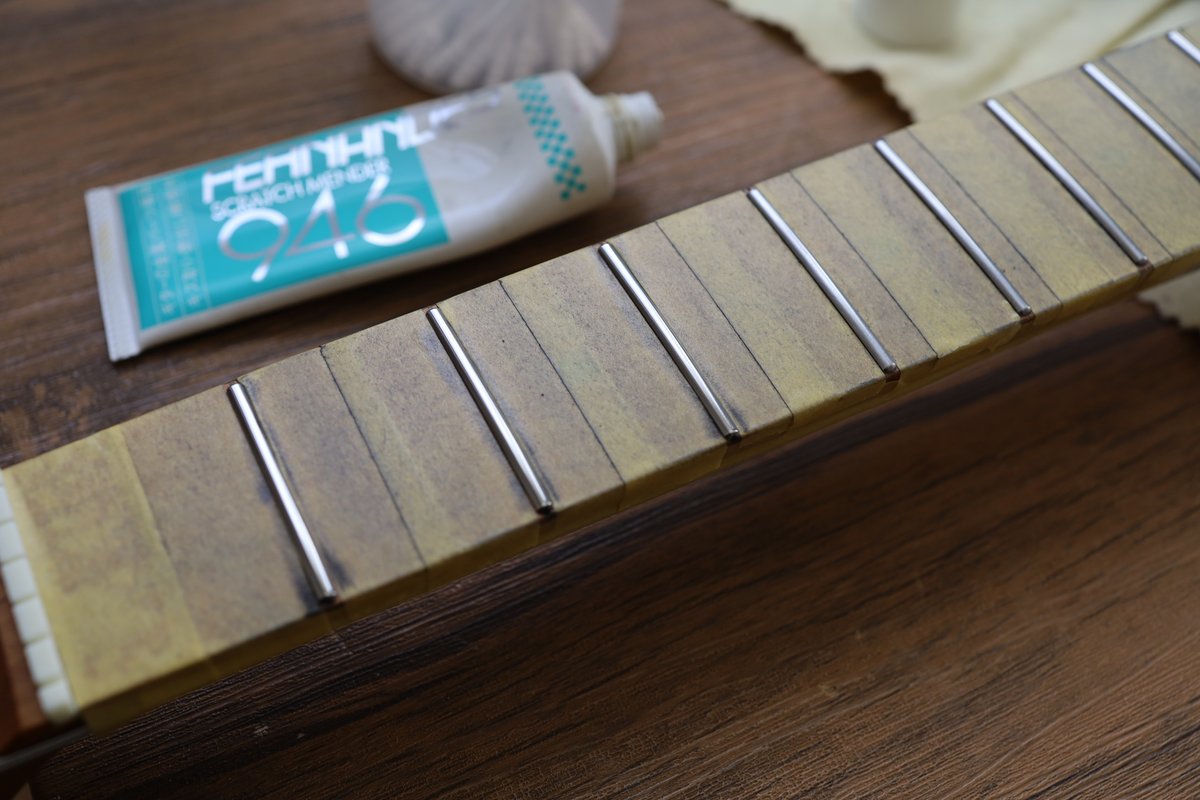

研磨が終わったフレットとこれから研磨するフレット。

ナットの溝調整

GrooBarを使って溝を切りすぎないようにする。GrooBarがあることで安心して溝切りができ、ナット調整/交換に対する心理的ハードルがだいぶ下がった。間違いなく買ってよかった工具の一つ。

溝を切る。

弦によってかなり溝の高さには差があった。

溝の表面を整える。

オイルを塗って滑りをよくする。

塗布完了。

マスキングテープを剥がす。

マスキングテープとフレットの間に残ってしまったコンパウンドを拭く。

ブリッジの高さ調整

反りも調整して、弦高を煮詰めていく。

響きとオクターブ調整をして完了

課題

フレットを研磨したことで表面の滑りが良くなり、いよいよステンレスフレットならではのスムーズなチョーキング・ビブラートが可能になった。弦高は、反りを補正し、ナットの溝を削りブリッジの高さも調整したことで以前よりはだいぶ引きやすくなった。本来は1弦側を1.5mm程度まで下げたかったところだが、1.5mm程度まで下げると場所によって音がびびってしまう箇所が出てきたため、やむをえず一旦2.0mm程度で妥協をしている。どうやらこれ以上はすり合わせが必要そうだ。2.0mmではあまり快適な弾きやすさとはいえないので、後日すり合わせをしようか検討している。