先行研究からわかった!管理職の「効果的なコーチング行動」とは? ~読書レビュー『管理職コーチング論』#2~

こんにちは。紀藤です。先日より「管理職によるコーチング」の唯一無二の専門書である『管理職コーチング論』(永田正樹/著)をご紹介しております。本日も続けます。(前回までの話はこちら)

本日は、「第1章 管理職コーチングに関する先行研究」からポイントをまとめていきたいと思います。それでは、どうぞ!

コーチングって、そもそもなんだ?

「コーチング」という言葉に対して、統一された定義はありません。なんだかんだ、コーチングの世界は、広いのです。

「そもそもコーチングにはどんな種類があるのか?」

「管理職によるコーチングとはどんなものなのか?」

「コーチングで効果的な行動には、何があるのか?」

などなど、これまでさまざまな研究者が、さまざまな角度から光を当て、知見を積み重ねてきました。この章では、そんなコーチングの種類や、管理職コーチング研究の全体像などが詳しく解説されています。

▽▽▽

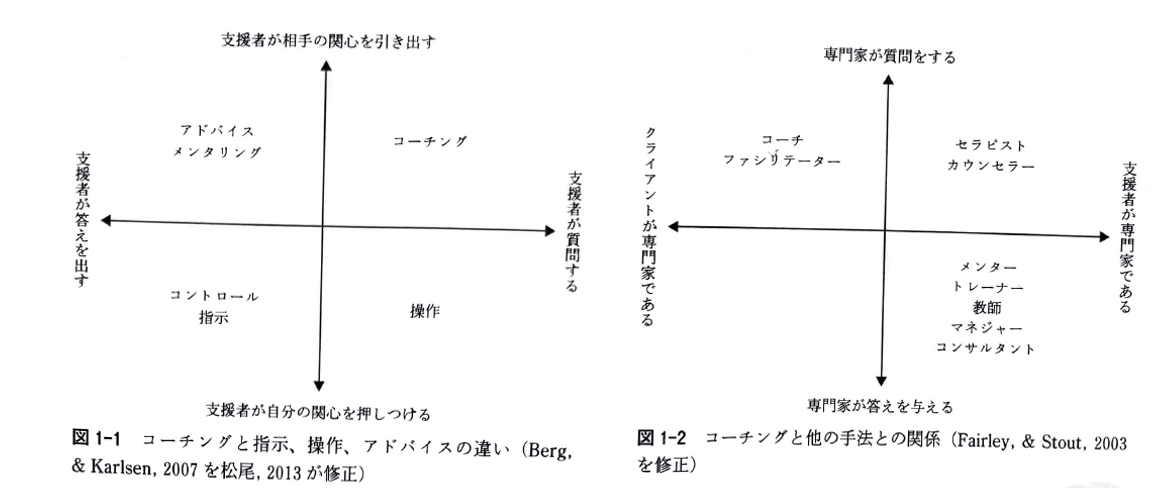

まず、よくいわれる「コーチング」という行為、アドバイス、カウンセリング、メンタリングはどう違うのか? また「コーチ」という役割と、セラピスト、カウンセラー、メンター、トレーナー、コンサルタント、ファシリテーターはどのように違うのか?を考察しています。

コーチングとは、「支援者が質問する」ことで「支援者が相手の関心を引き出す」こと。コーチとは、「クライアントが専門家である」(逆は「支援者が専門家である)そして「専門家が質問をする」(逆は「専門家が答えを与える」)など説明で、その概念を区分します。

▽▽▽

その上で、「コーチング」には、コーチング、エグゼクティブ・コーチング、ビジネス・コーチング、ライフ・コーチングに分類されるという研究も紹介します(Hamlie et al., 2006)。

「コーチング」という概念を、より細分化することで、何を目的として何をするのがコーチングなのか?が、よりわかりやすくなります。

「管理職コーチング」の世界

その上で、本書のテーマである「管理職コーチング」つまり、職場のマネジャーがメンバーに行うような形のコーチング(いわゆる1on1と呼ばれるもの)に焦点を当てていきます。

私達の感覚の通り「管理職コーチング」は、魔法の杖ではありません。

どんな状況においても、それさえやっておけば万事解決!なんてウルトラCの必殺技ではなく、上手く機能する状況もあれば、そうではないこともある。

そこには、実施する側のマネジャーの個人特性もあれば、受ける側のメンバーの個人特性もあります。たとえば、どれだけ素晴らしいコーチングの技術と経験を持ったマネジャーでも、コーチングを実施する対象メンバーが成長意欲はなく、人は生まれつき変わらないという固定思考を持っていた場合、影響を与えるのは難しい可能性もあります。

また、部下が15人いる、仕事が忙しすぎる、また組織的にマネジャーへの支援もない・・・など、組織レベルの状況が、管理職のコーチング行動に影響を与えることも、想像に難くありません。

こうした状況を、管理職コーチングの、先行要因(マネジャーの個人特性、メンバーの個人特性、組織的要因、文化的要因)、成果要因(管理職コーチングがマネジャーに与える影響、メンバーに与える影響、組織に与える影響)と整理します。

また両者を媒介する、媒介要因(役割の明確化、チームリフレクション)と、調整要因(心理的安全性)なども明確にし、管理職コーチングにおいて

どのような要素が、どのような結果につながるかという因果関係を見える化しています。

個人的には、これを見るだけで「そうそう、そうですよね!」と膝を打つ感じがしました。こういうまとめは、頭を整理してくれます。

▽▽▽

また、管理職コーチングも、さらに細かく分けることができる、とする研究も紹介しています(Beattie et al., 2014)。管理職コーチングも「ヒエラルキー・コーチング(いわゆる上司部下で行うもの)」、「ピア・コーチング(横の関係で行うもの)」、「チーム・コーチング(チームを対象に行うもの」、「クロスオーガニゼーション・コーチング(異なった組織から選抜された人がコーチをする)」などの種類も紹介されます。

ピア・コーチングや、チーム・コーチングも、近年では少しずつ知られる様になってきた感覚もあります(余談ですが、私もチームコーチングをやっていますが、組織開発の介入策の一つとして効果を感じています)。

「効果的なコーチング行動」の先行研究

では、「どのようなコーチング行動、そしてコーチングの態度が効果的なのか?」実践する立場の方は、最も気になるところかと思います。

一般的なコーチングやカウンセリングでは、「傾聴」「承認」「質問」「フィードバック」などの基本行動が取り上げられることがあります。

しかし、管理職コーチングの場合は、マネジャーとメンバーという上下の関係から、アドバイスを求められることもあるでしょう。ただ傾聴や質問をして、管理職からのコメントがなければ「あなたからの意見もほしいんですけど・・・」となるかもしれません。

効果的なコーチング行動

本書では、合計8名の研究による「コーチング行動」の研究が紹介されています。たとえば、

「従業員満足度とパフォーマンスを高める8つのコーチング行動」(Ellinger,&Bostrom, 1999)

「パフォーマンスを改善するための効果的な管理職コーチングのトップ10」(Logenecker, & Neubert ,2005)

「コーチングの3つの行動(具体的指導・ファシリテーション・鼓舞)」(Heslin et al., 2006)

「効果的なコーチングのための22種類の促進行動」(Beattie, 2006)

「管理職コーチングの測定システム 15のコーチング行動」(David., & Matu, 2013)

などです。どのコーチング行動のまとめも、「実際に、メンバーにコーチングするときに、確かに気をつけたほうがいいポイントだよなあ・・・」と参考になるもので、実践の役に立つ理論であると感じました。

効果的なコーチングの態度

また、「効果的なコーチングの態度やスキル」の研究もされています。

たとえば、「オープン・コミュニケーション」「人を大切にする」「曖昧さを受け入れる」「育成を促進する」などの態度が重要である(Park et al., 2021)と述べられています。

また、「関係の誠実さ」「効果的なコミュニケーション」「関係の快適さ」「開発の促進」という視点(Gregory, & Levy, 2010)もあります。

ただ、行動をするだけではなく、コーチングに望む態度や、関係づくりも重要な要素であるのは、確かにその通りだよな、と思います。

▽▽▽

なお、コーチング行動に影響を与える「マネジャーの個人特性」として、「女性マネジャーのほうがコーチング的な行動を取りやすい」「個人の能力は開発可能であるという信念(漸進論)を持つマネジャーのほうがコーチングに熱心に取り組みやすい」などを挙げています。

「メンバーの個人特性」では、「学習目標志向性」や「部下のフィードバック志向」「客観的観点から自己の行動を振り返る能力」などが効果的なコーチングにつながる研究が紹介されています。

管理職コーチングの効果はこんなにある!

そして、数々の研究者による、管理職コーチングの成果についても言及がされています。

たとえば、「マネジャーへの効果」では、個人的達成感や職務満足感に正の相関がある一方、役割の過負荷感、仕事に対する疲労感を高めることに繋がっているなどです。

「メンバーへの効果」では、最も研究の蓄積があり、多くの研究が紹介されていました。たとえば、管理職コーチングは、メンバーの営業成績、タスクパフォーマンス、組織目標の達成、仕事満足度の向上、コミットメントの向上、エンゲージメントの向上、職場ウェルビーイングの向上、個人の革新的行動、キャリア関連の行動、組織市民行動、知識共有、個人とチームの学習、などなどに影響を与えている・・・などの研究が、紹介されていました。

これだけたくさん紹介されると、「コーチングって効果あるんだなあ」と説得力を感じますね。

まとめと感想

改めて、これだけの論文を短い一章に簡潔にまとめるのは、「管理職コーチングをとりまく世界地図」を作ってくれるような行為であると感じます。ただただ、敬意を表するばかりです。研究者ってすごいです。

ということで、次回は「第2章 経験学習とリフレクション」の先行研究のまとめもご紹介できればと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!