【業界分析】テレビ業界

今回は、「テレビ業界」をリサーチしました。

先日TBSをリサーチしまして、個人的に他の民放との比較も気になったので調べてみました。

それでは、さっそく見ていきましょう〜

①概要

日本で民放と言われる会社の中でも、在京キー局と呼ばれるのは

①日本テレビ

②テレビ朝日

③TBS

④フジテレビ

⑤テレビ東京

の5局存在します。

この5局の決算から事業内容や特徴などを比較分析していきます。

基本データ

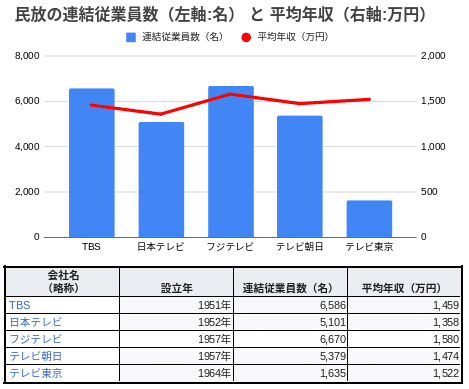

民放は白黒テレビの普及に伴って、1950年代から開局しています。テレビ東京のみ少し遅く、1964年の東京オリンピックの年に開局となっています。

テレビ東京は従業員数が最も少なく、平均年収が最も高くなっているのも特徴です。

なお、平均年収は総じて高いですが、各テレビ局の平均年収ではなく親会社のホールディングスでの年収となりますのでご留意ください。

②事業内容

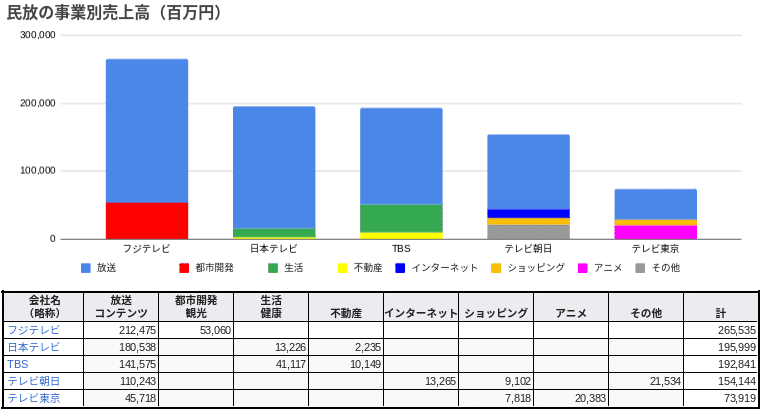

次に各社の放送事業とその他の事業の売上高を比較してみました。各事業の定義が各社によってまちまちですが、放送以外の事業にどれだけ注力しているかがわかりやすいかと思います。

各社の特徴は、フジが観光、テレ朝がインターネット(Abema TV等)、テレ東がアニメ、日テレとTBSが不動産事業を展開してます。

また、放送以外の事業が全体に占める割合は、日テレが比較的小さくなっています。

③業績

経営指標

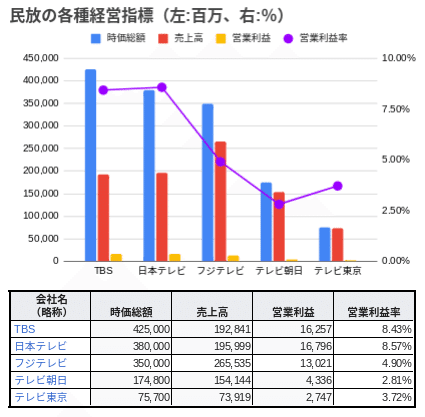

時価総額ではTBS、売上高ではフジ、営業利益と営業利益率では日本テレビがそれぞれトップとなりました。

日テレは先述の通り放送以外の事業の割合が少ないため、主力の放送事業で効率よく稼いでいると言えるのかも知れません。

反対に、テレビ朝日は日テレと営業利益率で6ポイントの差がありますが、おそらく長年赤字が続いている「AbemaTV」の影響だと思います。ここが稼ぐようになれば、収益性はまだまだ伸びしろがありそうです。

資産額と自己資本比率

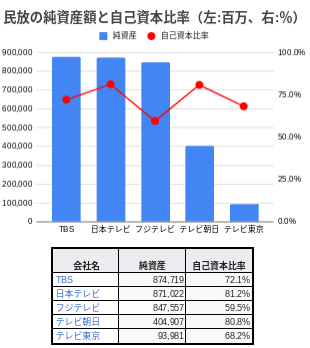

次に純資産額と自己資本比率ですが、全局多額の純資産を有し、かつ自己資本比率も高いことがわかります。特に日テレとテレ朝は自己資本比率8割超えとなっており、その他の局も6割以上の水準を有するお金持ち企業です。

テレビ離れと言われて久しいですが、これだけの資産があれば、M&Aや投資などで他事業への進出も可能だと思われます。

株価の動向

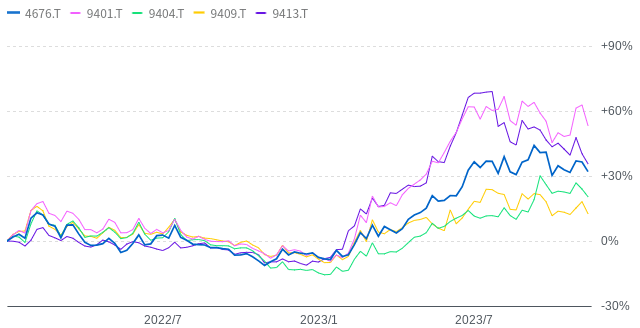

最後に、2022年1月を基準とした場合の株価の騰落推移です。

左からフジ、TBS、日テレ、テレ朝、テレ東

各社とも株価は上昇していますが、上昇幅はまちまちです。

上昇率順にTBS、テレ東、フジ、日テレ、テレ朝の順になります。民放各社とも、2023年に規制緩和を国に申し入れたことから上昇基調ですが、積極的に他業界に投資を続けるTBSと、インターネット事業に苦心するテレビ朝日とでは、騰落率に40ポイントほど差がついています。

株価に関してのみ言えば、他業種への参入で多角化を推進するTBSのような会社が評価されやすいのかもしれません。

④まとめ

以上、「テレビ業界」についてリサーチした結果、

・民放は1950〜60年代に開局された歴史ある業界

・放送以外の事業に積極的な会社とそうではない会社に分かれる

・財務上は非常に健全で、企業体力は問題なし

・株価は上昇傾向だが上昇幅は各社に差がある

でした。

今後も個人的に気になった企業についてどんどんリサーチしていこうと思います。

参考資料

日本テレビ

TBS

テレビ朝日

フジテレビ

テレビ東京

『会社四季報 秋号』東洋経済新報社

Yahoo!ファイナンス