〈ディレクション・ノート〉「ありえるかもしれないガムラン」のあるかもしれない「ふりかえり」のための。サントリーホール・サマーフェスティバル2023

この記事のキーワード:社会実験、サウンドスケープ、ケア、コミュニティ、ミュージッキング、コレクティブ、不確定性、現代音楽、共生社会

※この記事は『音楽の生まれる場』の関係性を「サウンドスケープ」と捉え直し、新しい音楽の聴き方、関わり方も提示しています。発見や気づきがあるたびに追記していくため初稿から変容していきますので何卒ご了承ください。最新版はこちらでご覧頂けますので、時おり覗いてみて下さい。

最終更新日:2023年9月18日(サントリーホールより写真が提供されました)

はじめに

去る8月24日夜のオープニングから4日間、小ホールと大ホールで開催されたサントリーホール・サマーフェスティバル・三輪眞弘プロデュース「ありえるかもしれないガムラン」が盛況のうちに終了しました。猛暑の中、足を運んで下さったすべての皆さまにあらためてお礼申し上げます(※出演者やスタッフ詳細につきましては公式HPをご覧ください)。

この記事は6月からディレクションに合流したササマユウコが、今回のミュージック・ディレクション担当マルガサリ長老(中川真さん)から依頼を受け、ここからプロジェクトをふりかえり言語化(文語体による論考)する目的で残した口語体Facebookによるアーカイブ・メモです。現場で同時多発的に起きていた即興性や実験性、現代音楽の強みでもある「不確定性」が内包された場の「熱量」は、実はそのまま残した方がよい場合もあると感じ、あえて未整理のまま公開することとしました。時系列は追わず、重複している内容もありますが、それがまさにEn-gawaに生まれていた「生きた時間」だったと感じています。この企画は準備段階からプロデューサー、アート・コレクティブKITA、ミュージック・ディレクションマルガサリ、そして作曲家たちのワーク・イン・プログレスのようでもありました。

フェスティバルのウチとソト、その「境界」に立ち全プログラムを俯瞰することは、ひとつの身体では見落としたことも多々あっただろうと思っています。しかし一方で、東日本大震災以降に「新しい音楽のかたち」を求め、音楽と社会の関わり直しを実践研究してきた自身だからこそ、きこえて・みえていた世界もあると思っています。なぜなら今回の出演者・関係者の多くが、人生の「音楽・サウンドスケープ・社会福祉」の道筋の中で出会った東西、国内外の音楽家・研究者・コミュニティの方たちだったからです。現在理事を務めるアートミーツケア学会メンバー、奈良たんぽぽの家スタッフ、北千住だじゃれ音楽研究会の皆さんも重要な役割で参加していました。まるで星座のようにつながった12年間、奇跡のような「オンガク」が立ち現れていきました。このコネクト活動をはじめ、自分が音楽に対して求めてきたもののひとつの「応え」がそこにはあったと感じています。

このメモで提示する視点はいわゆる従来の「音楽批評」とは違い、新しい音楽の「聴き方」「捉え方」を提示しています。冒頭のキーワードを念頭に読んで頂けたら幸いです。何よりも次世代の「現代音楽」に関わる全ての人たちにとっての「思考のタネ」、希望となれば幸いです。

「ありえるかもしれない」とは

今回のサマフェスはサントリーホールにとっても前例のないチャレンジだったはずです。「ありえるかもしれない」とは、「ありえないと思いこんでいる」内側の状態とも捉えられ、準備段階では社会の常識と音楽ホール文化の「乖離」をつなぐ課題解決からの気づきも多々ありました。しかしホールの構造やプログラムの関係で、スタッフ・出演者さえ全場面に立ち会えた人はごく僅か。大小ホールのウチとソト、裏と表が響き合うガムラン世界を線的につなぎながら、初日から最終日の「無音」En-gawaまでの全てに立ち会ったのは、実は舞踊家・佐久間新さんの身体、非言語の存在だったと思います。彼の役割もまた言語化しないとならない。

今回、三輪プロデューサーは企画段階で『これはコンサートではありません、未来の音楽や社会を考えるためのフォーラムです』という言葉を作曲家たちに投げかけていました。調律のズレやうねりが生むガムランの豊かな響きや「音楽のかたち」から、理想の未来や社会の在りようを提示するこころみがあった。『ありえるかもしれない』とは『ありえないと思われている』外側の状態とも言える。社会の固定観念を疑う姿勢も貫かれていました。

西洋音楽の「殿堂」と内外から認識されているサントリーホールから「問い」が提示された意義は大きかったはずです。現代音楽が本来内在している社会性のみならず、実験精神や即興性、芸術がもつ「表現の自由」もあった。コロナ明けの祝祭感と共に、En-gawaではこの3年間で閉じてしまった人々の関係性や心身がひらかれていくのを感じていました。縁側ではずっとおしゃべりがきこえていたからです。

今回のサマーフェスティバルは、現代音楽による21世紀型の社会実験でもあった。あいにく未見ですが、それが2012年に同サマフェスで開催されたケージの「ミュージサーカス」とは何が同じで、何が違ったのか。En-gawaとミュージサーカスの差異を見つめ、考察することも現代音楽においては大変意義があるだろうと感じています。

記事による文体が口語のものと、文語のものがあります。自分の中で日本語における最大の問題だとも思っているのがこの文体です。口語が許されないアカデミック・ライティングに落とし込むか否か、実はまだ決めかねています。

En-gawaの時報

En-gawaにはKITA制作のインドネシアの音風景とは別に、1時間に1回(1分間)の「時報」が鳴っていました。控えめなガムランの音だったので気づいた人もいれば、サウンドスケープのひとつとして受け止めた人、時間帯によっては気づかなかった人もいたと思います。

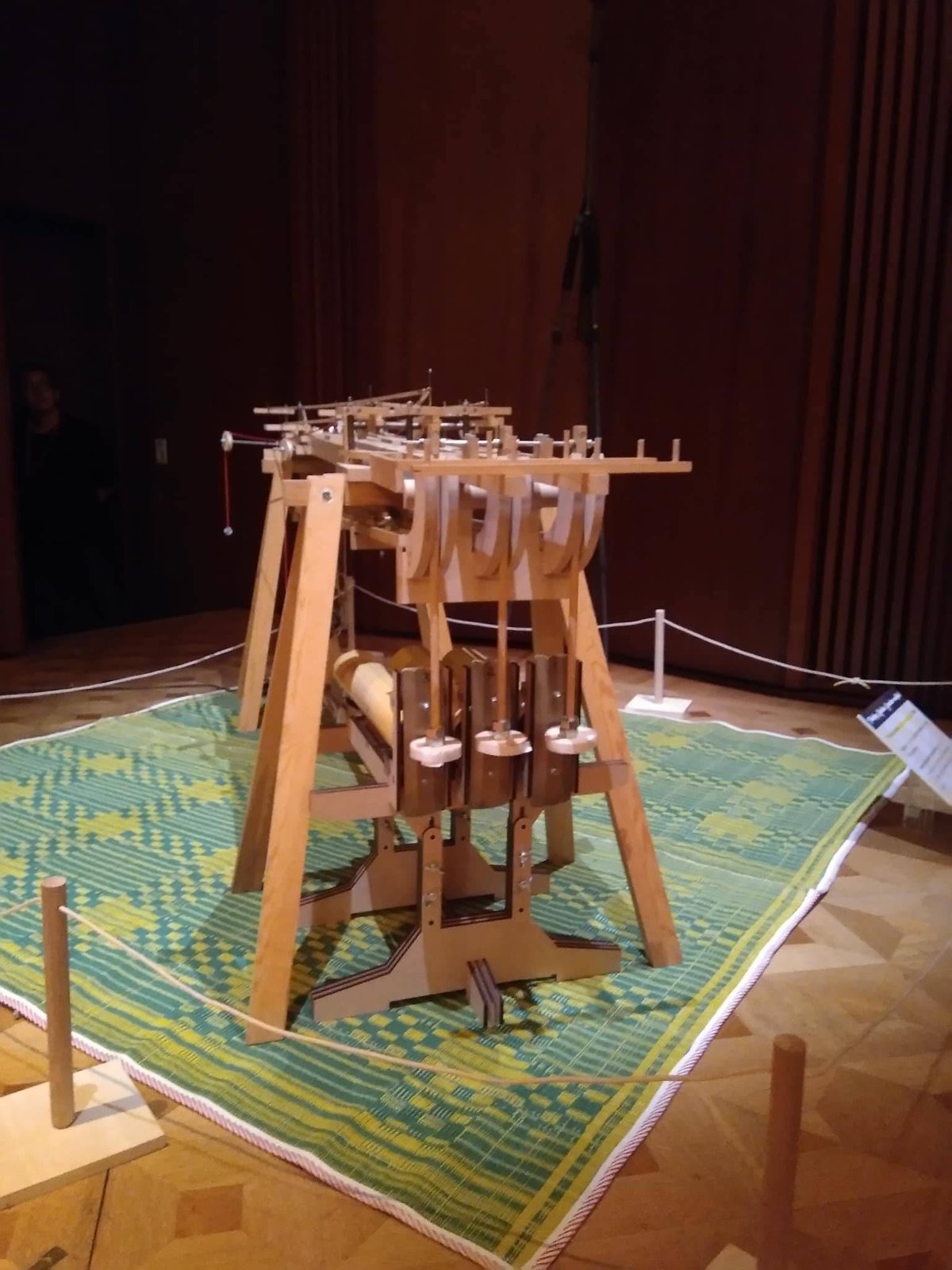

実はこの「時報」は三輪プロデューサーとマーティン・リッチズとの共同制作によるサウンド・インスタレーション「Thinking Machine」のガムラン・バージョンでした。「ひらかれた家」の時空には伸縮があり、時にはカオスも生まれるため、60分と言う時間の目安はとても重要でした。しかし時報に従って進む場ではない。ある時はかき消され、聞き流され、そしてある時は容赦ないルールとなり、時には鳴るのを待たれている音でした。

初日から3日間をかけて、スタッフには徐々に「En-gawaの時を知らせる音」として認知され、場を緩やかに秩序立てる基調音に育っていきました。これが時報に絶対的な力があったとしたら、En-gawaの緩やかな時間の流れは生まれなかったかもしれない。数年前に昭和のサマータイムを復活させようという議論が起きた時、アナログからデジタル機器になった今、時間を変えることは不可能だと結論づけられたことを思い出します。いつの間にか暑さに合わせて腕時計の針を進めることさえ許されなくなった。世界から切り離された伸縮しないデジタルの時間に人間が合わせるしかない。音楽を「時間芸術」と捉えた場合、社会の時間の在り方もまた息苦しい音楽です。

時報は鳴る。けれども「幕間」のない(常に誰かが何かをしている)En-gawaの緩やかな時間は、誰にとっても居心地よいものだったと思います。なぜなら時間の存在を忘れることもできるから。実はこの控えめな「時報」で区切る時間のあり様こそが、今回の三輪さんの音楽だったかもしれません

「ひらかれた家」のウチとソト

2019年の「聾CODA聴 対話の時間」で、雫境さんが「家のウチとソトの境界はどこか」という問いをあげていましたが、密閉性や防音性、セキュリティ重視の現代の住宅事情では、実はとても深い問いだと思いました。かつての引き戸中心の日本建築は今よりソトにひらかれていましたが、高層マンションも増える現代建築は「家をソトにひらく」こと自体が構造的にも心理的にも難しい。

今回「ひらかれた家」の境界を曖昧にしていたのが、かつての日本でもよく見かけた軒下をぐるりと囲んだ「縁側(客席)」でした。初日に会場に入ると、皆さん団扇をあおぎながら、ウチからソトから縁側に座って、コロナ禍の3年間を取り戻すようにずっとおしゃべりしている姿が印象的でした。何よりそのざわめきのサウンドスケープがどこか懐かしく、心地よかったです。家のソトに設置された屋台からは物売りの「いらっしゃいませー」のかけ声、おしゃべり、当たり前に子どもたちの声も聞こえます。与えられた仕事だけを分業でこなすのではなく、演目を楽しみながら、物を売りながら、コミュニケーションをとりながら、排除されることなく「ひらかれた家」に参加している。

実際に靴を脱いでウチに入ると、縁台が緩やかな境界となって気持ちが切り替わります。藤枝守さんもアッセンブリーで指摘していましたが、ウチにある4本柱が「結界」を生み、舞台中央がEn-gawa 世界の中心として特別な力を宿すと感じられる。大きな屋根は宇宙であり、その中央は天と地をつないでいます。祝祭感と一体感がウチの中心から波紋のように広がって、ホール全体を響き合わせていきました。しかも「ひらかれた家」には世界を仕切る壁がない。ソトの屋台の人たちも、通りがかりの人も、緩やかに演目を楽しむことができるのです。分業であっても隠される人がいない、裏と表がないインドネシアの影絵(ワヤン)のような世界観です。

北澤さんが「屋根と柱と床があれば場は生まれ、それを変容させていくのが芸術の力」と話していたことがとても印象的でした。実際に「ひらかれた家」のような場所がインドネシアには各所にあるそうで、多くは非営利で運営し、人が集い何時間も目的もなくおしゃべりをしたり、時にはガムランが始まったりする。ウチとソトが緩やかにつながる場所にアートが生まれる。その関係性こそが今回KITAの目指した総合芸術の場。各々がいくつもの肩書きを持つコレクティブ集団だからこそ実現した柔らかな「場」の在りようでした。

場は変容する

最終日には「舞台」だったウチから楽器が全て無くなり、佐久間新さんが無音の中で身体ワークショップをひらきました。現代音楽フェスなのに楽器がない!いや楽器とは、音楽とは、まず自分の身体なのだと原点に立ち返るような気づきの時間でもありました。その「場」の手渡され方、使われ方も良かった。

そして3日間のEn-gawaの幕間には何度も「名前のない時間」が訪れました。その時間を北澤さん、佐久間さん、ダジャ研を中心に、誰かしら何かしらが行われていく。つながれていく。時には歌や踊りも生まれる。謎の修行をしている人もいる。ガムラン舞台が楽器ごと自由に解放され、子どもたちが叩いている。その音もまたガムランとしてホール全体を響き合わせている。インドネシアのひらかれたコミュニティの在り方を「建築」から体験する貴重な機会でした。

今回の「ひらかれた家」はひとまず倉庫に保管されるそうです。またある日どこかに出現する可能性は大いにあると思いました。実際に今回の大ホールの作品がEn-gawaで演奏されていたら、最終日の西洋アカデミック「現代音楽」がこの場で演奏されていたら、どんな化学反応が起きただろうかと夢想しました。

En-gawaの子どもたち

アート・コレクティブKITAさんが制作した会場のサウンドスケープには、インドネシアの「ありえるかもしれない」日常のサウンドスケープが流れていました。バイクの音や祈りの声、ニワトリが餌箱をつつく音・・。中でも時おりきこえる元気な子どもの声が印象的でした。実はその声に会場の大人たちの耳が無意識に慣れていくと、演目の本番で声をあげてしまうお子さんがいても自然に許容されるのだという予想外の発見がありました。

En-gawaが未就学児OK(しかも無料)となったのは実は先月のこと。「ひらかれた家」とは何かを問う中で、ホール側の慣習である未就学児入場不可への疑問が生まれ、三輪プロデューサーとホールの交渉がありました。なので、チラシには間に合わず「就学前のお子様の同伴、入場はご遠慮ください」と記載されていますが、En-gawaには自由で元気な子どもたちの声が溢れていたことも忘れないように記しておきます。

考えてみれば20年前の子育て時代は、当時の職場でもあった劇場やホールから自分が閉め出されてしまったような孤独を味わっていました。時おり都会のビル街で遭遇するガムランや民族音楽のフェスを楽しんでいたことを思い出しましたし(出演もしてましたし)、「ひらかれた家」が提示する世界のあり様もまたガムランだと思いました。

踊りと歌と生活と

70年代に「音楽と生活をつなぐ」提案をしたのはジョン・ケージでした。20世紀後半の現代音楽は思考実験に寄りすぎて、音楽の本質を見失っているとケージは考えたのでしょう。藤枝さんの企画で紹介されたルー・ハリソンとケージのガムラン作品にはどのような印象を持たれたでしょうか。ガムランそのものはヨーロッパ近代音楽にも影響を与えてきましたが、アメリカの現代音楽と出会ったのはこの作品が最初とも言われています。そこから半世紀が経ち、21世紀の藤枝さんの作品をきくと、70年代の作品はすでに古典的資料の仲間入りをしていると感じました。まだ西洋と東洋が分断されているというか。考えてみれば、70年代の半世紀前の作曲家はドビュッシーやサティです。「春の祭典」で物議を醸したストラヴィンスキーはしかし70年代まで生きていましたから、ケージの4分33秒の本質は理解されなかった可能性もあります。新しい音楽は水面に投げられた小石のように時間をかけて波紋を広げていく。ケージが半世紀前に提示した不確定性や偶然性の意味も、実は今回のEn-gawaプロジェクトでより実感しました。

対立せずに響き合う、調和は衝突

竹の音は庶民の生活の中から生まれたガムラン。テンポも速く、歌もノリもいい。会場のあちこちで生まれる即興的な踊りが楽しい。憧れの王宮のゴング(銅鑼)を諦めずに、太い竹をディジュリドゥのように吹いてゴングの音をつくっていました。その発想は実にクリエイティブ。竹の中にゴングの音を発見した時の喜びに思いを馳せる。竹のガムランに合わせて「ひらかれた家」を飛び出した佐久間夫妻の踊りが会場を巻き込んでいました。生きていることを肯定する竹のガムラン。

古典の宮廷ガムランには舞踊も含めて厳格な型があります。ただし青銅の音は荘厳でも人を威圧するものではない。余韻の長さやアタックが曖昧だからでしょう。逆に言えば、西洋楽器のために開発された大ホールは響きが良すぎて、この「アタック音」を拾ってしまうという課題があったように思います。「聴衆を圧倒する」という形容詞は西洋音楽の場合は誉め言葉ですが、ガムランの場合は違うはずです。音楽が求めている関係性の違いというか。マルガサリをみていると、新曲では楽器の位置が曲ごとに変り、それだけでなく演奏者そのものも変わっていく。演奏中に楽器を移動している。楽器を専業するオーケストラとは対照的な構造が非常に興味深かった。インドネシアはマルチタスク。

個人的には竹と青銅、どちらのガムラン世界も好きです。即興と型、いずれにも「自由」がある。それぞれの世界を否定することなく、それぞれに美しい。そもそもガムランは二極の世界が対立することなく微妙なズレの中にうねりを生み出し調和する音楽。それは岡本太郎が「調和は衝突である」と言った宇宙観とも共通する。アポロン的な静謐とデュオニソス的なエネルギー。青銅と竹、どちらもガムラン。

だじゃ研がつなぐ

忘れてならないのは東日本大震災以降に生まれた東京のコミュニティ音楽・北千住「だじゃれ音楽研究会」の存在です。今回は小ホールEn-gawaと最終日大ホール「Music in the Universe」、過去と未来、この世とあの世、さまざまな世界を響き合わせる大切な役割を担っていました。唐突に感じた方もいらっしゃると思いますが、実は両ホールで行われた「綱引き」がその象徴的な存在でもありました。つながる、つなげる。野村作品「タリック・タンバン」とはインドネシア語で「綱引き」の意味です。

初日En-gawaを涼やかに包み込んでいたのは風鈴ではなくウィスキー角瓶の音。彼らが音をもって会場を動き回り、お客様とコミュニケーションを取ることで、未知数だった場に柔らかな縁側コミュニティが生まれていくのを感じました。サウンドスケープは常に動いている。境界線を飛び越えていくようにタケオ君とゲストの佐久間新さんが突然始める即興パフォーマンスもお客様を魅了していました。ガムランの音楽的特徴は「王宮(青銅)と庶民(竹)」で分けられることが多いですが、そもそも「世界初演」の世界とは何か。誰の世界か。小ホールと大ホールを「つなぐ」彼らが提示したのは、そもそも作曲とは何か、音楽の根源とは何かを問うイマジネーションの嵐でした。音楽の世界に引かれた「境界線」の意味さえ無意味にするような破壊力だったと思います。

加えて、個人的に印象的だったのはホセ・マセダの「竹とゴングのための音楽」。二階からみると楽器の配置がまさに世界図でしたし、決して調和しない、交わらない龍笛とコントラファゴットの音域の距離感、何よりもヒエラルキーの頂点でひたすら四拍子を振る指揮者(野村さん)の存在には西洋文化へのカリカチュアさえ感じました。

野村さんに伺うと、子どもの合唱団は本来の楽譜では二階席ではなくゴングの前に位置していたそうで、子どもたちの声がゴングにかき消されてしまうことの意味も含め、実はとても政治的なメッセージ性の強い作品だったことが伺えます。「竹」とは民衆のこと。二度と聞くことが出来ないかもしれない、とても貴重な作品でした。子どもたちを見事に二階席に救い出した野村さんの改訂版に拍手。

「つむぎね」と「マルガサリ」

En-gawaプログラムの裏では、最終日に向けてマルガサリと作曲家によるリハが進められていました。特に今回は、東日本大震災後のサウンドスケープ研究のなかで出会った東のつむぎね(宮内康乃さん主宰)と西のマルガサリ(アートミーツケア学会、たんぽぽの家)のコラボレーションがサントリーホールで実現するという、夢にも考えなかった時間が訪れました。本当に素晴らしい出会い、コラボレーションだったと思います。古典だけでなく即興やオリジナルも演奏する異能集団マルガサリが、宮内さんの世界観を見事に再現していきました。

そう、あの一見一聴すると即興的で原初的な音楽が、実は「作曲」された再現芸術だということが、宮内さんの現代音楽作曲家としての個性であり新しさだと思っています。演奏者にとっても内面の音楽性が引き出されるような、毎回あらたな発見があるのではないでしょうか。五線譜ではなく、コミュニケーションで作り上げていくことを大切にしている宮内さんにとって、今回の限られたリハ回数は不安材料でもあったようですが、本番では冒頭に客席を巻き込んだワークショップを導入し、この場にいるすべての人の声が参加して初めて完成する音世界を実現していました。西洋音楽を一方向的に届けようと発展した音楽ホールの音響や構造への挑戦、合理性を求めた平均律や五線譜ではなくコミュニケーションから生まれる音楽の生命力とは何か。非言語(音、声、身体)の力を人間に取り戻すような森羅万象が、舞台と客席の双方向の関係性から生まれていきました。

つむぎねとマルガサリのコラボはここから始まったと感じています。今回のEn-gawaが紡いだ大事な縁のひとつ。

世界の境界

幕間がなく出入り自由の「ひらかれた家」が設置されたブルーローズホールの扉は常に開かれていました。当然、ロビーやホールの外にも演目によっては音がきこえています。ロビーからトンネルのような扉ごしに中を垣間見ることもできますが、前室の先には一枚の大きなスクリーンが下げられていました。そのスクリーン越しに透けてみえる世界は美しく、どこか非現実的です。最終日、En-gawaクローズ後に大ホールに来た人が何とか中の世界を覗こうと、ロビー・パーテーションのギリギリのことろに立って「こちら側の世界」から「あちら側」の世界を覗いている。En-gawaチケットを買わなかったことを悔やむ声も聞こえてきました。

写真がEn-gawaの入り口に下げられた大きなベールです。ホールの内と外を分ける緩やかな境界だったとも言えます。揺らめくベール越しにみる・きく「ひらかれた家」のざわめきが幻想的で本当に美しかった。インドネシアの影絵にはスクリーンの裏表がありませんが、このベールで仕切られた世界の内と外はどうだったでしょうか。時には佐久間さんの身体とともに波のような風のような舞台装置としても効果的に機能していました。

最終日の大ホール「Music in the Universe」では、世代を越えた4名の作曲家による新作が「世界初演」されました。音楽の世界では「世界初演」という言葉が慣習的に使われますし、最近では小劇場等でも見かけることがあります。「世界の」「世界が認めた」という言葉もよく使われる。この「世界」とは何か、どこにあるのかという問いをずっと感じていましたし、クラシック音楽の場合は間違いなく「西欧」のことを指していたと思います。しかし今回の「世界」は「Universe」である。藤枝守さんが響きで描くアポロン的な宇宙、宮内さんが提示した森羅万象、小出さんが描いた極私と普遍の境界、野村さんが描いたコミュニティ。その中心でホセ・マセダが批判的に提示した社会構造やヒエラルキー。

スクリーンの向こうからきこえてくる音、透けて見える世界に足を踏み入れるか否か。一歩を踏みだす人が増えれば、凝り固まった世界の何かが少しづつ変わるだろうと思うのでした。

アッセンブリーと言う名の世代間対話

En-gawaでは二日間にわたって、プロデューサーと作曲家たちによるアッセンブリー(という名の居酒屋風談義、世代間対話)が行われました。「ひらかれた家」の屋根の下で車座になり、上下のない関係性の中でざっくばらんに語り合う円環の場を、さらに縁台の観客がぐるりと取り囲んでいる。昨今はコロナ禍やハラスメント問題の影響もあり、パワーバランスの悪い対話の場は敬遠されがちですが、だからこそ緊張関係が生まれにくい「ひらかれた家」で生まれた世代間の対話は興味深いものでした。

特に、今回の芥川作曲賞を受賞したドイツ在住の向井さんが、現代アートの世界がドクメンタで提示したソーシャル・アクティビティ的な視点に刺激を受け、今回の受賞作品に導入したと話していたのが印象的でした。Youtube等で世界の境界線が消えたように思えても、生身の肉体が国境を越えた途端に「移民」として扱われるという衝撃。世界中から国境を越えて集まる移民のひとりとなった時、「個」の属性で決められる「世界」とは、「私」とは何かと考える。変わらないはずの「自己」の内と外、そこに生まれる流動的な「境界」こそが曖昧かつ政治的な「世界」だと気づく。グローバリズムの中で育ったインターネット世代の「現代音楽」には、西洋・非西洋とは別の世界線があることがわかります。

Music in the Universeの「Universe」とは

インドネシアの路地にあるような、壁のない「ひらかれた家」。世界をややこしくするのは壁。

ホセ・マセダの作品は楽器の配置からイデオロギーを含み、サウンド・アートとしても読み解けるメッセージ性の強いものだった。その作品を中心に前後2作品づつが演奏されました。1曲目はミニピアノとガムラン、洋の東西の音律や音色の「差異」から美しい響きを生む藤枝守、西洋音楽ホールの構造やコンサート形式を問い直し、五線譜の合理性を使わず音楽の「原初の生命力」を求めた宮内康乃&つむぎね、洋の東西、極私と普遍の「境界」で美しく楽しいガムランの歌を届けた小出稚子、東日本大震災後に東京・北千住に生まれた「コミュニティ」だじゃれ音楽研究会を率い、En-gawaと大ホール、ミクロとマクロを「つなぎ」響き合わせた野村誠。マルガサリが全曲演奏したガムランは、作曲家ごとに驚くほど多様な世界を提示していた。そしてその通奏にあったのは、誰にも抑圧されることのない世界、「表現の自由」だったとも思う。ありえるかもしれない、と想像する力。想定外にでる勇気。何より世界はひとつではなく、実に多様だという気づきの音楽体験でもありました。そしてその違う世界もまた響き合い、ひとつの大きなUniverseとなる。それが可能となるのはガムラン音楽の包容力に他ならない。

「生の音楽」は立ち現れた瞬間から消えてしまう。翌日には記憶だけが残っているという「生きた時間の経験」。何より、言葉でまとめすぎないこと。

初日25日のEn-gawa

野村誠さん率いるだじゃれ音楽研究会の実験的かつ根源的なコミュニティ音楽のエネルギー、いつの間にか綱引き、KITAが伝えるインドネシアのコレクティブでひらかれた文化、「ありえないかもしれないガムラン」コンサート、En-gawaを飛び出すダジャ研と残されたタケオさんのソロ、練り歩きは動く音楽、若手作曲家と三輪プロデューサーの夜の居酒屋的な対話の濃さ、プログラムの場をつなぐ佐久間新さんの仮面ダンス、何をしているのかわからない修行、子どもたちが自由に叩いてもガムラン、会場に流れるインドネシアの音風景(鳥の声、祈り、子どもの声、カタカタなど)、水が入った空き瓶の涼やかなサウンドスケープ、団扇のゆらぎ、ベビーカー、物売りの声、時おり時報。裏ではマルガサリと作曲家たちの精力的なリハが続いている。マルガサリは時々En-gawaにきてバランスを取っている。

修行とニワトリ

最初は何をしているのかよくわからなかった修行が、実はガムランの練習だと気づいたのは翌日だった。ところで、人はなぜ修行をするのだろう。人はなぜ修行している人を見たいと思うのだろう。

修行とゲームは同じだろうか。若いピアニストがゲームを楽しむように楽器練習を重ねてきたという。趣味はゲームだといっていたのを思い出す。

佐久間さんのアバターとニワトリの演目。iPadとスマホをもった人たちが後をついていく様子が、パフォーマンスとしても面白かった。ポケモンGOが流行っていた時に街でみかけた「不思議な人たち」とも共通する印象があった。仮想現実が踊りを生み出している。本物のニワトリが歩いているのを見ても面白くないのに、人がニワトリの真似をして歩くとなぜ面白いのだろうかと思う。ネコや犬ではなくて。鳩でもなくて。ニワトリの面白さ。

現代音楽とは何か

思い返せば、人生で初めて聴いたオーケストラ(N響)が70年代の中村紘子ソロと抱き合わせになっていた、図形楽譜を用いた現代音楽だった。NHKホールだったと思う。あれが誰の作品だったのか、指揮者が図形の書かれたプラカードを上げると並べられた楽器の担当が音をだす。いい大人たちが汗だくになって、徐々に音のカオスに疾走していく時間体験が忘れられない。雛壇の上に置かれたシンバルが叩かれた瞬間、それが倒れて床に落ちた。その時の音の衝撃と共に心に刻まれた「愉快さ」とは何だったか。周囲の大人たちは微動だにしなかったが、隣席の叔父は笑いをこらえていた。この時間が現代音楽の初体験だったことは間違いない。いわゆるドリフの世界ではない。芸術の真面目さに生まれる予測不可能な時間と意味不明さと自由。その時間は一生ものの「問い」となって今も色褪せずに蘇る。ダリの絵を初めて観たときの衝撃と似ている。

今回のEn-gawaに訪れた子どもたちは何を感じて帰っていっただろう。なんだかよくわからなかったけれど愉快な時間と場所の記憶になっていたら嬉しいと思う。大人になった時、あれが「現代音楽」のフェスティバルだったと知って、ぜひ盛大に驚いて興味をもってほしいと思う。

En-gawaの魔法

En-gawa終了の翌日夜、いつもの姿に戻ったブルーローズホールでは、サマフェス最終プログラム「オルガ・ノイヴィルトの管弦楽ポートレート」が開催された。昨日までのEn-gawaは幻だったかのように姿を消し、魔法が解けたホールには、いつもの「現代音楽コンサート」の風景が戻っていた(高齢の男性ばかり)。「ひらかれた家」の屋根から透けて見えていた美しい星空はシャンデリア。En-gawaを体験しなければ、このホールにベビーカーが乗り入れることなど想像もしなかった。

オルガのアカデミックな作品を聴きながら、もし「ひらかれた家」で演奏されたなら、その縁側に子どもたちがいたら、どんな反応があっただろうかと夢想する。現代アートは既に子どもたちに場がひらかれているが、現代音楽はどうだろうか。これまでのハイアートの世界が無意識に排除してきたものこそが、21世紀のいま求められている「新しさ」ではないかと考える。現代音楽がクラシックの文脈のなかで古典の仲間入りをするのか、コンテンポラリー「今ここ」であり続けるのか。実はすでに大事な分岐点にあるだろうと感じている。自身と同世代であるオルガの音楽は実は彼女の戦略でもあり、女性として差別されるなかで世界と闘い、男性社会で生き抜くために身に着けた作風でもあるだろうということは、本人のプログラムノートを読めばわかる。

今回En-gawaの「場の力」が生んだ音楽のかたちは示唆に富んでいた。芸術の世界で「ありえない」と思われていることのほとんどは、実は自主規制か幻想かもしれない。聴衆は音を立ててはならず、リズムに合わせて身体を揺らすことも許されず、子どもは出入りさえ禁止される。舞台のライトはそっけなく、むしろ照明の力を借りることは邪道だとさえ言われた時代もあった。クラシック音楽は知性と教養、身体ではなく頭で「きく」ことが正式な楽しみ方だと思われてきた。しかしそれは「正解」ではなく、実はこの国だけのルールだとコロナ禍に開催されたショパンコンクールのライブ配信や、さまざまな音楽祭の中継が教えてくれた。何より世界はひとつではなく、音楽もひとつではない。西洋型の音楽ホールは音楽のひとつのかたちであり、そこにあてはまる音楽だけが全てではない。

座る場所、変容する価値

実は奏者が床に座るガムラン音楽は一階席よりも、楽器の配置がよくわかる二階席の方が面白い。それは楽器の配置で森羅万象を表す雅楽にも感じたことだ。今回のステージ席は、ステージをぐるりと囲むように販売すべきだったのではないか。音楽の文化が変れば、客席の位置が持つ価値も変わってくる。以前、武道館の二階席だけを販売し、誰もいない1階席中央でひとりギターを弾き語ったポップスターがいた。それほどの場の変容も期待したいが、固定化された大ホールの構造がそれを許さない。作曲家たちの音だけが、ホールの世界を変えていくという関係の非対称性。

世界初演の意味とは

今回初演された新曲はガムランの新作発表である以上に、21世に求められる「新しい音楽のかたち」、「音楽の聴き方」、つまり「世界との関わり方」も提示していたと思う。さらに各作品がホセ・マセダを中心に曼荼羅のように配置されたプログラム構成だった。ホセ・マセダの作品は現代アートに近い発想だったとも思う。

だから従来の「音楽批評」の言葉は、はたしてこれらの「新しい音楽」を語る上で役に立つのか否か、実はまだつかめずにいる。「作品解説」はそれぞれの作曲家たちがプログラムノートで自ら言葉にしているので、それ以上の解説は不要だとも感じる。ディレクション側には小ホールと大ホールの目的に差異はあったが格差はなかったと認識している。ただし数か月前の自分は最初、大ホールのチケットだけを早々に購入していた。まさか数か月後に自分がEn-gawaに関わることになるとは夢にも思っていなかったし、正直に言えば無意識に小ホールよりも大ホールのプログラムに価値を置いていたからとも言える。しかし今回の「ありえるかもしれないガムラン」は実は両方を観て、願わくば全公演を体験して初めて聞こえてくるガムランのような響きがあった。それは初日の小ホール・ダジャ研の綱引きが、最終日の大ホールに繋がっていたように、路地と宮廷、小宇宙と大宇宙、庶民と貴族、この世を分断する境界線が引かれていなかったことが今回のサマフェスのいちばんの特徴だったと感じている。「ケア」の対義語は「選択」だという。

しかし、大ホールで新作を初演した作曲家たち、演奏家マルガサリのプレッシャーは計り知れないものだったことは想像がつく。音楽の評価や価値は、ホール客席の位置と同じく、音楽世界の在りようや「聴く側」の意識で変わるものでもある。今回、従来の批評にあてはめて「Music in the Univer」を語ろうとしても難しいとも感じている。だからこそ今の段階で私が言葉にできるのは、作曲家や演奏者(マルガサリ)が提示した「音楽のかたち」、世界の在りようだけだと感じている。

ひとりごと

サントリーホール・サマフェス「ありえるかもしれないガムラン」終了からあっという間に1週間が経つ。お声がけ頂いたのが6月、そこから東日本大震災以降のサウンドスケープ研究で出会った東西の音楽家、アーティスト、研究者、コミュニティが星座のようにつながっていく縁を感じた数ヶ月。まさにEn-gawaの縁がつないだようなプロジェクトだった。

もっと言えば、プロデューサーの三輪眞弘さんはクラシック界を離れて進んだ普通高校の先輩。あああ、あの時の人生の選択は40年経ったここで回収されるのだなと。まるで国高祭を思い出すような会場の自由で活気あふれる雰囲気のなかで不思議な気持ちになる。忘れかけていた昭和10代の反骨精神や自由。規制だらけの今の次世代たちに、芸術はこういうことをやってもよいのだ、ありえるのだ!と、自信と経験につながっていたら嬉しいと思う。

今回のミュージック・ディレクション「マルガサリ」は、ガムランだけでなく驚くほど多彩な異能集団だった。マルチタスクなのはインドネシア的だとも思う。アート・コレクティブKITAの北澤さんの目指す世界観にも深い共感があった。KITA とはインドネシア語で「わたしたち」の意味。

長老の中川真さんから「全プログラムの言語化」という「修行」を依頼されている(苦笑)。なにせ身体はひとつしかなく、会場で見逃したことも多々あった(終演後の楽屋とか)。ARニワトリやアバターは制作過程や意図をもっと知りたい。一方で、自身の専門である「サウンドスケープ」を切り札に場に向き合う、「場をきく」と、自分だからこそ気づけたこともあったかなと。何よりも小ホールと大ホール、En-gawaと「Music in the Universe」の両方に全て立ち会う時間が巡ってくるとは思ってもいなかった。

皆さんの振り返り写真を見つつ、言葉にしつつ、小ホールと大ホールが響き合ったガムランのような時間を振り返る。今回、近視用メガネで撮った写真のピントがことごとくブレている。老眼が始まっていたという時間の気づき。次世代に手渡していくもの、いろいろ考えていきたい。

三輪プロデューサーから補足

ぼくはテーマを提案しただけでしたが、今回の企画に関係した誰もがその実現に向けてフルパワーで「やってみせた」成果に手応えを感じ、感謝しています。

ぼくから補足することがあるとすれば・・中川真さんを含むマルガサリが作曲家の新作初演の支援はもとより、企画内容の判断や実現の段取りまですべての作業を引き受けてくれたおかげで今回の企画は成立しました(ぼくとしては謝るしかありません・・)。つまり、ガムランの魅力や可能性によって今回の企画が成立していたとしても、それはマルガサリの知性と実力によって実現していたという点は強調しておきたいと思っています。現代音楽の新作初演における演奏家の果たす役割がどれほど大きいかは今さら言うまでもないことですが、それとまったく同じことが何より大ホールでのコンサートにも言えるのであり、それは「ガムランだから」ではなく、ガムラン音楽のみならず現代音楽に対する深い理解と経験のもとで本番直前まで休むことなく各作品の練習を積み重ねてきた「マルガサリだから」可能だったのです。マルガサリのみなさま、ありがとうございました!