大いなること車輪の如き蓮華輪

前回の投稿はこちら ↓

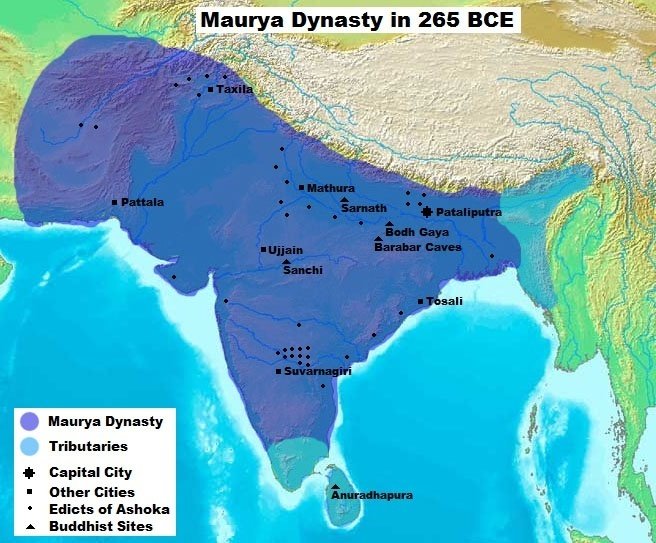

マガダ国がナンダ朝からマウリア朝へと一気に膨張し、インド全体に覇権を確立した時代は、同時にインドが世界史へと華々しくデビューした時代でもあった。

当時、インダス川流域にはギリシャ系やペルシャ系の外来勢力が押し寄せ、インドの勢力と激しくぶつかっていた。しかし彼らはついにガンジス川流域には軍靴を進めることができなかった。それを食い止めたのが、マガダの歴代諸王朝だった。

紀元前327年ギリシャのアレクサンダー大王が、当時ペルシャ勢力の支配下にあったガンダーラ地方を征服しガンジス川流域を目指したとき、これを阻んだのはマガダのナンダ朝だった。実際には両者が戦火を交える事はほとんどなかったようだが、その圧倒的な軍事的プレゼンスによってギリシャ人将兵の撤退を促したのは、紛れもなくナンダ朝の実力に他ならない。

面白い事に、発掘されたナンダ朝期のパンチマーク・コインに車輪様のデザインが刻まれており、既にこの時代にスリヤ・チャクラあるいはブッダの法輪がシンボライズされていた可能性がある。あるいはヴィシュヌのスダルシャン・チャクラだろうか。

マガダ地方で発掘された紀元前600年~前200年にかけてのコイン、その多くに車輪/日輪様デザインが見られることから、チャクラ・シンボルが既にある種世代を超えた国章的なポジションにあった事が推定できるだろう。

次いで紀元前305年、ギリシャのセレウコス・ニカトールの軍勢がインダス川流域の支配を回復すべく攻め込んだ時、これを撃退したのはマウリア朝の初代チャンドラグプタだった。

彼はその後セレウコスと平和協定を結び、使節や贈り物を交換して地中海世界におけるインドの名声を大いに高めている。一説によれば、後のアショカ王はこの時受け入れたギリシャ人(あるいはペルシャ人)王妃の血を引いていたとも言う。

当時記述されたギリシャやペルシャの文献を見ると、インド軍の主力はすでにラタ戦車から騎兵隊や象部隊に移っていた事が分かる。ラタ戦車の軍事的重要度が低下するにしたがって、その車輪が持つ象徴としての意味合いも武から聖へとより宗教的な傾斜を強めたのかもしれない。

そして、マウリヤ朝第三代アショカ王の時代を迎えると、ダルマによる統治を象徴する法輪を大々的にフィーチャーした石柱や石碑が、亜大陸の広範囲にわたって立てられていく。これによって、ペルシャやギリシャの影響を受けた当時最先端の彫刻造形美術が、チャクラのシンボルと共にインド全土に展示され普及していった。

インド共和国の国章に採用されているアショカ石柱のライオン・ヘッドは、現在発掘地のサールナート博物館に展示されている。それを見た者は当時の高度な彫刻加工技術に驚きを隠せないだろう。

鏡面仕上げと言っていいほどつややかに磨き上げられた表面をはじめ、毛筋までリアルに表現されたライオンのたてがみや生きいきとしたその表情、さらに美しく均整の取れた24本スポークの法輪、そしてライオン・ヘッドと柱の接合部に当たるペルシャ様式の優美な蓮弁装飾等々。そのどれをとっても、それ以前にはなかったインド造形美術の嚆矢であり、アショカ王はインド美術の父と言っても言い過ぎでない。

この美的インパクトは、ブッダとアショカの「チャクラの威光」と共にインド全土を席捲し、その土地の人々を強烈にインスパイアしていった事だろう。その種は、やがて各地で百花繚乱の仏教建築美術を花開かせる事となる。

今日見る事ができるその最初の大輪の花が、有名なサンチーのストゥーパだ。

サンチーはマディア・プラデシュの州都、ボパールの北東46Kmに位置する。ここにアショカ王がストゥーパを建てたエピソードは、彼らしくない微笑ましいものだった。

まだ若かりし頃、当時西インドの中心都市として栄えていたウジェインの太守に任命されたアショカ王子は、赴任の旅の途上、ヴィディシャで美しい商人の娘と出会い恋に落ち結ばれる。敬虔な仏教徒だった彼女は、やがて故郷の近くサンチーの丘に仏教寺院を建設する。アショカはそんな王妃の心根を記念してこの地にストゥーパを建て、それがやがて、地域の一大仏教センターへと時代を超えて成長していったという。

比較的簡素だったアショカ・ストゥーパを土台に、現在見られるような欄楯とトラナに囲まれた美しい姿が完成するのは、後のシュンガ朝からサタヴァハナ朝にかけての数百年の間であった。特にサタヴァハナ朝の時代には世界遺産登録の目玉にもなったトラナと呼ばれる美しい門塔が完成し、ここに初期仏教美術が絢爛と花開く。それは同時に全てのインド宗教美術のルーツともなるものだった。

第一ストゥーパの東西南北に建てられたトラナは、完成度といい規模といい保存状態といい、全てにおいて群を抜いていた。この時代、まだ仏像は出現していないが、その表面は精緻な彫刻でびっしりと埋め尽くされ、見るものを圧倒せずにはいない。

ブッダそのものを表す法の車輪、ストゥーパ、そして菩提樹。もともと貴人に差し掛けてその地位の高さを象徴したチャトラもまた、ブッダの臨在を象徴するデザインとして使われている。さらに世俗を超えた清浄性の象徴である蓮華、煩悩の埃を払うチャマルと呼ばれるハタキ、門衛のドワラパーラ、その他様々な神獣や小人、後にヴィシュヌ神の神姫となるラクシュミ女神の原型さえ見出せる。

数え上げたらきりがないが、これらの多くが、その後全てのインド教に取り入れられ、現代に至るまで普遍的な宗教的モチーフとして生き続けるのだ。

中でもここで重要なのは、車輪と共に聖性を象徴したという蓮華だ。

蓮は泥の中から出でて穢れなき純粋無垢の華を咲かせ、花びらや葉が泥水に触れてもそれをはじいて決して汚れに染まらない事から、古くからインドでは宗教的清浄性の象徴として特別な存在だった。

それは同時に、水底の泥に埋まる根が世俗での生活を、濁った水中を上昇する茎が神を目指す精進を、水面を離れた空中で太陽を受けて花開く蓮華が解脱を表し、瞑想修行が完成されるプロセスをも象徴していると言う。

おそらくこれは、乾燥した草原に発祥するアーリア人ではなく、湿潤モンスーンが卓越する地に生まれたインド先住民(それはインダス文明にまで遡れる)に由来する精神文化に起源するのだろう。サタヴァハナ朝の出自であるアンドラ族も、ヴェーダにおいてダスユと呼ばれたドラヴィダ系の先住民だった。

この蓮華に関しては個人的にひとつのエピソードがある。

前回も「菊の御紋」を取り上げた際に言及した思考実験だが、インドを旅している中で様々なチャクラ・デザインを見続けてきた私は、ある時フと気付かされた。

レパクシというヒンドゥ寺院の遺跡を訪ねた時のことだ。石造の天井に放射円輪の幾何学文様が刻まれていたのだが、そのデザインは8本放射を細い花弁と見れば少し変わった蓮華の意匠にもなり、それをスポークと見れば車輪にも見えた。

蓮の花の中央には種(いわゆる蓮の実)を孕み育てる花托と呼ばれる器官があり、一般的な花よりもその存在感が際立っている。それが車輪に見立てた時の車軸に相当する。

騙し絵のような一瞬の混乱の後に私は思っていた。これは聖なる車輪と聖なる蓮華が重なり合った、聖蓮華輪、とでも言うべきデザインが形成されているのではないか、と。

調べると、八枚花弁の蓮華輪デザインは古代日本でも普遍的に採用されていた。中でも分かり易い絵柄を下に引用するが、どうだろう。こちらは花弁と花弁の合わせ目をスポークと見れば、蓮華であると同時に車輪にも見えないだろうか?

この蓮華と車輪の「重ね合わせ」に関しては、サタヴァハナ朝と同じ頃に成立したと言われる阿弥陀経の中に、面白い言葉がある。極楽の光景を描写する中で、浄土を象徴する池には『大いなること車輪の如き蓮華』が咲いていると言うのだ。

この表現は、実は法華経など他の多くの仏典にも共通してみられるもので、当時のインド人が蓮華と車輪を共に聖なるシンボルとして重ね合わせて見ていた事実を示している。

紀元前2世紀にシュンガ朝によって建てられたサンチーの第2ストゥーパは、第1ストゥーパに比べ塔自体は小さく地味だった。けれどもその周りを囲む欄楯の一面にほどこされた彫刻を見たとき、私は目を見張った。そこには英語でメダリオンと呼ばれる円輪の装飾がずらりと並び、装飾のない簡素な塔本体と著しい対照を見せていたからだ。

そして私は気付いた。メダリオンの中心モチーフは美しい蓮華輪であり、この欄楯が俗界と聖界を隔てる結界になっている事に。信者たちは聖別されたこの結界の中を右繞し、日常の汚濁を離れて清浄なるブッダと出会っていたのだろう。

ここには、蓮華の円輪デザインが車輪との重ね合わせであると言うその動かぬ証拠があった。下の画像中央の蓮華輪には明らかなスポークの存在が確認できるのだ。

この構図、8本あるスポークの間、リムの縁に丸い小さな突起が見られるが、これは当時の法輪デザインに典型的に見られる意匠だ。

もはや、車輪と蓮華が融合した蓮華輪が、聖なる紋様として採用されていたのは間違いないだろう。

そして振り返って見れば、このような結界としての蓮華輪は、第一ストゥーパのトラナ下面をはじめ、至る所に美しく並んでいたのだった。

シュンガ朝が残した蓮華輪デザインは、カルカッタのインド博物館に収められたバルフートの遺物にも見ることができる。シュンガ朝を創設したプシュヤミトラがマウリヤ朝の将軍だった事を考えると、すでにマウリヤ朝の時代あるいはそれ以前から、蓮華輪のデザインがブレイクしていた可能性も高いのではないだろうか。

そしてここにも、車輪と蓮華が融合している証拠が明示されていた。下の画像を見ると、中央には明らかな車輪があり、その周囲を蓮華の花びらが取り巻いている。まさに『大いなること車輪の如き蓮華輪』が花開いている姿だ。

この画像の中央にある車輪は、一般に実用されている車輪に比べスポークが多すぎる。これは他にも例が見られるのだが、車輪が回転しているその残像を表していると思われる。それは蓮華における雄しべのフリンジにも重なる姿だ。

車輪には車軸(ハブ)の円輪、スポークの放射円輪、リム(タイヤ)の円輪という三重の円輪構造があるが、これが蓮華の場合は花托の円輪、雄しべの放射円輪、そして花びらの放射円輪という三重構造に対応している。もちろん、先に例示したように、放射状に展開する花弁をスポークに重ね合わせる事も可能だ。

そしておそらく、この中心から放射状に展開するデザインの根底には、燦然たるスーリヤの光輝もイメージされていたはずだ。それは実物の蓮華の花托その周囲に放射状に展開する黄金の雄しべを見れば、リアルに感得できるのだった。

これは、太陽と「車輪の車軸」と「蓮華の花托」が重ね合わされ、「太陽の放射光」と「車輪のスポーク」と「蓮華の雄しべ(あるいは花弁)」が重ね合わされていたと考える事ができる。

この蓮華輪に代表される円輪装飾だが、ひょっとするとインダス文明の昔にまで遡ることも可能かもしれない。というのも、以前に取り上げたインダスのチャクラ文字とほぼ同じデザインが、最もシンプルかつ基本的な吉祥円輪デザインとして、現代に至るまで広く使われている事実があるからだ。

この6本スポークの車輪と重なる円輪シンボルは、寺院や宮殿、一般住宅の壁に描かれたものがインド全土に普遍的に見られ、幸福を呼び込み邪気が入らないよう祈念する呪符の意味合いがあるという。これもおそらく、聖蓮華輪結界の起源のひとつではないかと私は思う。

これら輻輳する聖チャクラ・デザインが複雑に絡み合いながら、インド世界においてどのように文字通り「花開いて行った」のか。次節以降そのさらなる万華鏡的展開が明らかになる。

次回の投稿はこちら ↓