ブッダ VS クリシュナ

前回の投稿はこちら ↓

ここまで見てきたように、アショカ王の紀元前3世紀からシュンガ朝を経て、サタヴァハナ朝によってサンチーやアマラヴァティに仏教美術が花開いた紀元2世紀にいたる期間は、仏教の黄金時代だった。ブッダの法輪は蓮華輪と共にインド全土を席捲していた。

けれど仏教が繁栄する陰で、水面下では不思議な現象が起こっていた。歴代の王たちは仏教を奉じその寺院やストゥーパに莫大な喜捨をする一方、日常生活ではバラモンを敬い、その祭祀に従っていたのだ。

それは民衆の場合も変わらない。冠婚葬祭を始め暦の節々での様々な祭式儀礼は全てバラモンの守備範囲であり、たとえ仏教徒であってもそれは同じだった。ブッダが祭式儀礼の無効性を主張した手前、仏教は日常的な習俗にはほとんどタッチできなかったからだ。見方によっては、この日常的な習俗儀礼は人々のアイデンティティのより所として、ブッダの教え以上の磁力を持っていたとも言えるだろう。

仏教やジャイナ教などの批判勢力と、それを奉ずるアショカ王などの支配者の登場によって、伝統的なバラモン教が存亡の危機を迎えた時、バラモン達はその生き残りを賭けて自ら変容して行った。

彼らは仏教やジャイナ教から非暴力の思想を取り入れ、それまで締め出されていた先住民シュードラに対して門戸を開き、特権階級にばかりいい顔をしていたバラモン教を、民衆のためのヒンドゥ教へと徐々に、しかし着実にコンバートしていった。

進む混血と文化の融合に伴い、多くの先住民がバラモンやクシャトリアなど上位三階級に成り上がっていった経緯も見逃せないだろう。そうして批判勢力が全盛の時代にも、彼らは雌伏しつつもしっかりと社会に根を張っていったのだ。

その過程で、非アーリア系の土着の神であるクリシュナがヴィシュヌとして、インダス文明以来の瞑想するパシュパティがルドラ・シヴァとして台頭し、さらに多くのローカルな地母神たちが、その配偶神姫として取り込まれる事になった。

ヴィシュヌやシヴァ、そして神姫に対する信仰は、すでにマウリア朝の時代に現れていた事が記録されている。紀元前2世紀の貨幣には、車輪のシンボルと共にクリシュナ(ヴァスデーヴァ)が描かれたものも存在する。

だがそれは、ブッダの威光の影に隠れて、しばらくはマイナー落ちを強いられる事になった。それが黄金時代を迎え花開いたのは、サタヴァハナ朝の滅亡後、北インドに勃興したグプタ朝期においてだった。

そこに至る前に、インド仏教史上、忘れてはならない重要な出来事が起こっていた。それは仏像彫刻の誕生だ。

それまで、伝統的な仏教ではブッダを表す造形として法輪をはじめストゥーパ、菩提樹などを用いていた事はすでに述べた。それによってインドのチャクラ意識は大きく普及発展していった。けれど、仏像の登場によって、ブッダの栄光はある意味、決定的なダメージを被る事になったのだ。

諸民族が興亡を繰り返した中央アジアに発祥するクシャーナ朝は、デカンの支配者サタヴァハナ朝と対抗する形で、東はガンジス河中流域のバラナシから西は現在のイラン領に至る広大な領土を統一した。

その初期にはカニシュカ王の様に仏教を信奉する王が続いたが、2世紀の終わりごろ、ギリシャ文化の影響を受けて史上初めて仏像表現が生み出された。これが世界に名高いガンダーラ仏教美術だ。

そしてクシャーナ朝の副都であったマトゥラーで、ほぼ同時期に仏像製作が開始される。このマトゥラー、前に触れたようにクリシュナ神の誕生の地であるというのは、歴史の偶然だろうか。

ひとたび人の形をしたブッダ像が生まれるや、それは瞬く間にインド全土に普及していった。それは同時に、ブッダの象徴としての、あるいはブッダそのものとしての聖車輪のイメージが、急速に衰退していく契機ともなった。

それまで仏教徒はブッダを決して人間の姿かたちで表現することはなかった。その代わりに蓮華、チャトラ、法輪などでそこにブッダが臨在することを暗喩するのみだったのだ。それは何故だろうか?

おそらくそこには、明確な理由があった。

インド教では伝統的に『ナーマとルーパ』という概念を用いる。この現象世界は名称と形態に『拘束』され、故に『苦』として輪廻し続けており、それらを超越する事こそが解脱でありニルバーナである、と考えるのだ。

ブッダの覚者たる所以とは正にこの「名称と形態に囚われた輪廻」からの解脱・解放を意味していた。だからこそ彼の死、つまり世俗的な名前と肉体の喪失はパリ・ニッバーナと呼ばれたのだ。

それ故、ブッダの死後彼を信仰する者たちは彼の姿を人の姿かたちとして描く事を強く躊躇い、様々なアイテムを用いて暗喩するに留めた。その代表格こそが聖なる「法輪」だった。

なのに彼らはそのブッダを人の姿かたちをした仏像として、再び「形態」の中に拘束してしまった。ある意味それは、原理的に絶対やってはいけない事だったのだが…

その結果、仏像表現に夢中になればなるほど、彼の「解脱」が持つ超越性や神秘性は徐々にしかし確実に失われ、ブッダという畢生の偶像は陳腐化への道をたどり始める。

同時にそれは、アーリア人のインド侵入以来、一貫して神聖性のシンボルであったチャクラを、仏教徒自らがないがしろにしてしまう結果をももたらした。その反対に、それまでブッダの法輪に隠れて雌伏を余儀なくされていたクリシュナが、太陽神ヴィシュヌとタッグを組んで、スダルシャン・チャクラを掲げて台頭してくる。

私の見立てでは、古代インド人の潜在意識において「聖チャクラ」とは、それを戴いた者こそが至高者として君臨できる王冠のようなものなのだ。

おそらくブッダとその転法輪イデアの誕生以降、ブッダ信奉者とクリシュナ信奉者の間で、その王冠の正当性を巡って長きに渡る抗争が続いていたのではないだろうか。

初期においては、アショカ王のダルマ・チャクラの威光によってブッダは圧倒的な優位に立っていた。けれどアショカ王の死後数百年が経ちその威光が薄れる一方、ヒンドゥ意識の拡大と共にクリシュナが台頭し、ブッダの法輪を脅かし始めた。

危機感に襲われた仏教徒は、チャクラに替わる新たな力強いシンボルを求めた。そのタイミングで、チャクラ意識を共有しないギリシャ系異民族の文化からガンダーラ仏像が生まれるや、マトゥラーの仏教徒達は、それに飛びついてしまったのだ。

その新たな宗教美術造形は、抽象的でどこか近寄りがたい非人間的な『解脱者』のイメージに血を通わせ、人々の心を捉え、たちまち一世を風靡していった。けれど実は逆に、彼が普通の人の姿として地上に固定されるや、その神威は確実に失われていったのだ。

グプタ朝の時代には、現代人が見ても目を瞠るような美しい仏像が作られている。しかしやがて仏像表現は迷走し始め、遂には『千体仏』などという粗製乱造にまで突入していく。

これ以降、仏像表現のインフレーションとブッダに対する信仰心とは、時が経つにつれて反比例の度を増して行く事になった。

一方、ブッダの失権と歩調を合わすようにして、クリシュナ・ヴィシュヌやシヴァ神、あまたの女神達が高らかに復権を果たす。その過程で、仏像に刺激されて様々な神の像が作られていった。それは仏教に代わってヒンドゥ教がインド世界の覇者となる幕開けだった。

基本的に袈裟以外まったく装飾を身にまとわない簡素なブッダ像に比べて、ヒンドゥ教の神々の像は王侯貴族の様に絢爛豪華な宝飾品によってその身を飾っている。それは過去の遺物においても、現代においても、一貫している特徴だった。

おそらくインドの一般大衆にとって、至高神とは第一に世俗の栄華を自ら体現する者であり、地上の王侯以上の栄華を自ら体現するからこそ、その力を世俗に及ぼし、人々に利益をもたらす事が出来ると考えられたのだろう。

仏像が誕生し、その美が礼賛される一方で、ブッダは決してその身を飾る事がなかった。彼の教えは、その生き様は、正に王侯の栄華を捨てた厭離の中にあったからだ。簡素を極めたブッダの姿は、現世利益を第一に考え徹底した世俗主義に立つインド人の目には、徐々に、しかし確実に、色あせて見え始めたのだろう。

ここに痛烈な歴史の皮肉がある。美術としてはすこぶる美しい、けれど超越的な神格としては何かが足りない。それが当時のインド人の仏像に対する本音ではなかっただろうか(この辺りは「わびさび」を尊ぶ日本人には分かり難いか)。

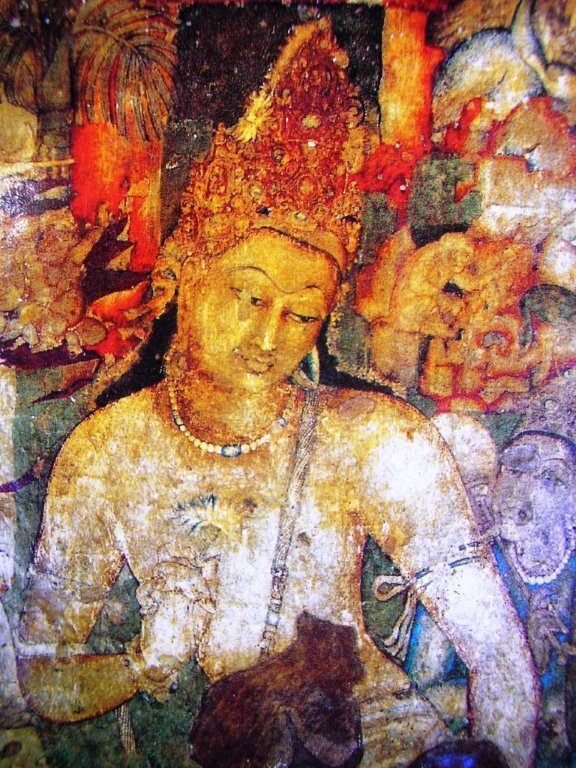

それを埋め合わせるように、大乗化した仏教は菩薩や如来などの神的なブッダを大量生産していく事になった。それらはヒンドゥの神々に対抗するかの様に、その身を宝飾によって麗々しく飾り立て、夢のように美々しい姿をしていた。

その姿は世界遺産・アジャンター遺跡の豪奢な菩薩像に典型的に表れている。しかしそれは本来のブッダの教えとはかけ離れたものであり、解脱者ブッダの超越性その権威の失墜を、より加速する役割しか果たさなかったのだ。

グプタ朝においても、依然として仏教は手厚く保護されてはいる。当時としては世界最大級の総合大学とも言えるナーランダ僧院もこの時代に拡充され、数世紀にわたる黄金時代を築いていた。西遊記で有名な三蔵法師玄奘も7世紀にこの寺院で学び、当時の様子を書き残している。だが世間一般の日常からは乖離した僧侶達のためだけの難解な哲学に終始する仏教は、すでに民衆に対する求心力を失い、明らかな衰退の兆しを見せ始めていたのだ。

王たちもアショカ王の故事に習って、自らの栄光の証として仏教僧院に寄進はするが、その信仰は時と共に確実にブッダからは離れていった。

反対に、日常的な祭式儀礼と結びつきながら台頭したヒンドゥの神々は、民衆から王侯にいたる全ての人々の心をがっちりとつかんでいった。社会の安定と成熟に伴ってその秩序の要としてバラモンを中心としたカーストのイデアが再構築され、人々はその中に秩序付けられていった。

世俗主義を謳歌する風潮の中で、ヒンドゥ教徒の人生の目的として、ダルマ(カーストに基づいた本務の遂行)とアルタ(実業における利益の追求)、そしてカーマ(結婚生活における性愛の堪能)という価値観が形成されていった。

自由と平等を掲げ、世俗的欲望からの厭離を志向する仏教のイデアは、ヒンドゥ的な秩序と価値に真っ向から敵対するものとして、いわば寺院の中に隔離され、無力化されたのかも知れない。

ブッダからチャクラの威光を完全に奪取したクリシュナは、カーストを基盤としたヒンドゥ・ダルマの守護者として、ヴェーダに由来するヴィシュヌの権威を背負った最高神の地位を、ここに確立していく。

その過程で、様々なクリシュナ物語が創造された事も忘れてはならない。クリシュナは多くの牧女と遊ぶプレイボーイとして、またルクミニーやラーダといった複数の愛妻と睦まじく暮らす理想の男として描かれた。

吟遊詩人が歌う物語によって全土に広められ、インド中の女性の心を虜にしていったそのキャラクター・イメージは、孤独な禁欲主義者ブッダの、正に対極に位置するものだったと言えるだろう。

日本人にはあまり知られていないが、ヴィシュヌ信仰の第一級の聖地が南インドにある。

サタヴァハナ朝のアンドラ帝国の南の果て、車輪と連華輪の仏教文化が花開いたアマラヴァティから南へおよそ350km、山の上のティルマラに位置するヴェンカテシュワラ寺院は、有史以来最大最強とも言えるヴィシュヌ信仰の総本山だ。

サンチーからアマラヴァティへと南下した私は、チェンナイに行く道すがらティルマラを訪ねている。ここはヴィシュヌ神がヴェンカテシュワラ神の名前で祀られるおそらくインド一の聖地であり、その影響力は南インドを中心に全土へ及んでいた。一説には一日に数万人の信者がコンスタントにお参りし、その規模はイスラムのメッカやローマのヴァチカンを軽く凌駕するとも言う。

この神は別名バラジーとも呼ばれ、実に多くの商店やレストランがこの神像をレジの背後などに飾っている。その人気の秘密は、バラジーがあらゆる罪を滅ぼすと同時に、無限の富をもたらすと信じられている点にあった。信者達は財物の獲得を神に願い、そのご利益の証言者は長い歴史を通じて枚挙にいとまがない。

スダルシャン・チャクラとほら貝、そして棍棒を持つバラジーは、そのご利益の力を象徴するかのようにきらびやかな装飾品で全身を飾っている。そしてもちろん、アクセサリーの中心デザインは聖チャクラだった。

バラジーの実態は、創造神ブラフマーとヴィシュヌとシヴァが三位一体(トリムルティ)となった宇宙の唯一至高神であり、さらにそれらの神姫をも内包し、その総体を代表してヴィシュヌの名前で表しているという。いわばヒンドゥ教神々のパンテオンが全て集結した、最強神格だった。

私はここで配布されている月刊誌の中に、興味深い写真を発見した。

それは御神体としてのチャクラだった。

かつてはブッダの象徴としてインド全土に掲げられていた聖チャクラが、至高にして最強のヴィシュヌ神を象徴するシンボルとして神格化されていたのだ。それはもはや、武器としてのスダルシャン・チャクラではなく、神そのものとしてのチャクラだった。例祭では、このチャクラ像が御神体としてバラジー神像と共にパレードし、共に聖なる池で沐浴すると言う。

ヴェンカテシュワラ寺院の起源は紀元前にまで遡るというが、現在あるような形で歴史に登場するのは西暦800年以降の事らしい。それはちょうど南インドで仏教が衰退滅亡し、変わってヒンドゥ教が支配的になった時期と一致していた。

思うに、サタヴァハナ朝によって南インドにもたらされブレイクしたブッダの法輪が、その後の仏教の衰退と共にヴィシュヌ教のスダルシャン・チャクラに引き継がれ、ヴェンカテシュワラ寺院において御神体として継承されたのだろうか。

あるいは、仏教とヴィシュヌ教という文脈の異なるライバル同士が、共にチャクラを聖シンボルとして掲げ、長きに渡って張り合って来たのだろうか。そして、千年以上に渡るチャクラの争奪戦が決着した時、仏教は滅びていたのだろうか。

どちらにしても、ヴェンカテシュワラ寺院はヴィシュヌ教のメッカとして繁栄し、仏教にとって代わって御神体としての聖チャクラを現代に至るまで継承したのだ。それはブッダの法輪を契機としてこの探求の旅を始めた私にとって、衝撃的な事実だった。

チャクラを掲げる者はインドを制す。

その後ヒンドゥの神々は、ブッダに代わるチャクラの神威の体現者として、インド世界を征服していくのだった。

次回の投稿はこちら ↓