第六章 聖チャクラの国:蘇るダルマ・チャクラ

前回の投稿はこちら ↓

仏教が滅びに向かった11~13世紀にかけて、それはヒンドゥ教やジャイナ教にとっても過酷な時代の始まりを意味していた。偶像崇拝を否定するムスリム達がインド侵略に狂奔し、徹底的に寺院を破壊し数えきれない数の僧侶を殺戮し、全てのインド教を抑圧していったからだ。

彼らの受難と雌伏は16世紀のムガル帝国成立によってさらに決定的となり、その後のイギリス植民地支配の苛烈な収奪と共にそのピークを迎えた。

チャクラのイデアをまったく共有しない強大な支配者が君臨する下で、インドにおけるチャクラの神威は地に落ち、徹底的に踏みにじられ続けたのだ。

しかしどんな暗い夜も、必ず朝を迎える。イギリス東インド会社が植民地支配を円滑化するために養成したインド人中間層の中から、やがて大インド主義とも呼べる民族意識が台頭して来る。

それは、破壊と収奪しか考えない西欧文明のアダルマに対する、絶対的なアンチ・テーゼとしての「ダルマの思想」の高揚だった。やがてその巨大なエネルギーは、ダンダを手に非暴力・不服従を掲げたマハトマ・ガンディーの、サティヤ・グラハ運動の一点へと収斂していった。

インドでは伝統的にサティヤ=神、であった。これまでの文脈に従えば、そこにはダンダ=神=サティヤの等式が成り立つ。つまり、ガンディー翁が一本のダンダをその手につかみ持ち歩く姿は、ダイレクトに『サティヤ・グラハ(真理=神の把持)』の姿そのものだと理解できるだろう。

それは数千年の時を経て繰り返された、反インドラの運動だったのかも知れない。彼の思想とその運動は奇跡的に全インドをひとつにまとめ上げ、ついに1947年、イギリスからの独立を勝ち取ったのだ。

その独立運動全体の象徴となったのは、インド国民会議派の旗に掲げられたチャルカと呼ばれる『糸車』だった。

イギリス植民地下のインドでは国産の綿花が安く買い叩かれ、それを原料とした安価な工業製品の織物が産業革命後のイギリスで大量生産されてインド国内に還流し、インド在来の質の高い手織りの織物が駆逐され衰退していくという、二重三重の構造的搾取にあえいでいた。

イギリスから輸入される大量生産の工業製品ではなく、手作りの国産品を奨励することによって構造的搾取に対抗していく、その象徴として手回しの糸車チャルカが選ばれたのだった。

だが、糸車は同時に聖なる車輪ではなかっただろうか。アダルマが栄えダルマが衰退するとき、ヴィシュヌ神はアヴァターラの姿をとってこの世に光臨し、破邪の究極兵器スダルシャン・チャクラを投じて悪を滅ぼし、世界に法と秩序を再興するという。

糸車のチャルカは、イギリス植民地支配という圧倒的なアダルマに対して、ヴィシュヌ神のアヴァターラと化したガンディー翁が、ダルマを回復するために投じたスダルシャン・チャクラではなかっただろうか。

ガンディー翁が象徴的にチャルカを回すとき、同時にそれは、自らが革命の『車軸』となってインド開放という未曾有の民衆運動を創造し支え展開していくメタファーであり決意だったと言えないだろうか。

それを象徴するかのように、彼の手には車軸でありヴィシュヌでありサティヤであるダンダが、しっかりと握られていた。

長く苦しい戦いの末、ついに彼が投じたダルマの車輪はイギリス植民地支配のアダルマを見事に粉砕し、新生独立インド国旗の中央には、糸車に替わってアショカ石柱の法輪が高々と掲げられたのだった。

当時、ガンディー翁を始めとした独立の父達に、『チャクラの国・インド』という明確な認識があったかどうか私は知らない。けれど、あたかも歴史の必然の様に、インド国民統合の象徴としてダルマ・チャクラは復活をとげたのだ。

残念な事に、暗殺に倒れたガンディー翁の遺骸を包む事が、その国旗の最初の仕事となってしまった。けれど彼の成し遂げた偉業は現代における巨大な精神的支柱となって聳え立ち、南アのマンデラ氏やアメリカのキング牧師など多くの継承者を生み出すに至った。彼が転じたダルマ・チャクラの運動、それはこれからも、決して止まる事はないだろう。

新生インド共和国は国旗にダルマ・チャクラを掲げるだけに止まらず、アショカ王のダルマの思想の根源ともなった仏教の復興にも力を注ぐ事になった。正覚を得たブッダガヤ、初転法輪の地サールナート、大涅槃の地クシナーガラ、誕生の地ルンビニー(現ネパール)の四大聖地を始め、遊行説法の地ヴァイシャーリーや法華経が説かれたとされるラージギールなど、多くの仏教所縁の地が復興された。それはその後のアジアの仏教国の経済発展と共に、仏跡巡礼の爆発的な流行をもたらしていった。

そのプロセスには、スリランカやミャンマーなど古くから仏跡復興に力を入れていたテーラワーダ諸国と共に、独立前後にインドで活躍した日本山妙法寺が大きな力を発揮した事も、記憶にとどめておきたい。

現在、非仏教徒である欧米人も含め、世界中から巡礼者を集めるようになったブッダガヤには、アジアの仏教国によって建てられた寺院が50近く存在する。新生インド共和国を祝福するように高々と掲げられた各寺院の法輪は、あたかもアショカ時代におけるダルマ・チャクラの栄光を取り戻したかのようだった。

それは外国人だけではない。国旗に掲げられたアショカ王のダルマ・チャクラは、その歴史的由来と共にインド全土の学校で教えられ、彼の思想と業績はブッダの教えと共に、宗教宗派を問わず全国民によって共有される精神的資産となった。

そして喜ばしい事に、新生インドの憲法は正式にカースト差別を否定し、全ての人が平等に参画できる民主社会の建設を謳っている。ここに、かつての仏教とヒンドゥ教の最大の対立点が法制度上は失われたのだ。

現在では都市の中産階級を中心に、多くのヒンドゥ教徒がブッダの教えをひもとき、その英知に心を潤しているという。インド世界において失われた仏教の記憶は、ここに見事に復活を遂げたのだった。

そしてもうひとつ、ブッダの法輪は全く別の文脈でも復活を遂げる事となった。インド共和国の初代法務大臣を務め、国旗制定委員会のメンバーでもあったアンベードカル博士による、新仏教への集団改宗だ。

不可触民という最も過酷な差別の中に生まれた彼は、明晰な頭脳によってその出自としては破格の教育を得て、やがて差別撤廃運動の指導者になる。だが、上位カーストの頑強な差別意識の壁に阻まれ、ついにヒンドゥ教から離脱し、仏教徒へと改宗する事を決意するに至った。彼の決断に、同じ差別に苦しむカースト仲間が数十万人つき従って同時に改宗したという。

それは、伝統的に富裕層・上流階級の宗教という側面が強かったインド仏教が、衰退滅亡の一時期を乗り越えて、草の根の民衆の宗教として再生した瞬間だった。

現在では、南アジアのテーラワーダ仏教と連携しながら、アンベードカル仏教徒は数千万人を数えるまでに成長し、集団改宗の場となった中部インドのナーグプルは、ダルマ・チャクラを高々と掲げた新しい仏教聖地として、インド中の信徒の心を捉えている。

私はこのナーグプルを2008年と2010年の二回に渡って訪ねている。アンベードカル博士の後継者とも言われる日本人僧、佐々井秀嶺師にお会いして色々とお話を伺った。彼は元々真言宗の僧侶で、求法のためにインドに渡り、当初は日本山妙法寺とも関わりを持っていたという。

その破天荒な人生はそれ自体ひとつの壮大なドラマであり、行数がいくらあっても足りないのでここで詳述する事は差し控えるが、私が本稿の文脈上まず注目したのは、町中至る所に建てられたアンベードカル像だった。

その頭上に据えられたチャトラがドーム状の傘をさらに誇張した様なデザインをしていて、パッと見、ストゥーパそのものに見えたからだ。

試みに信者の少年に聞いてみると、得意そうに「ストゥーパをチャトラにするなんて、洒落てるだろう。俺たちのオリジナルだぜ」と自慢したものだ。

そう、彼らインド人にとって、ストゥーパのドームをチャトラと重ね合わせる事はごく自然な感覚なのだ。この出会いによって、私は前述の『ストゥーパ=チャトラ・ドーム』仮説についてますます自信を深めたのだった。

そして同じナーグプル市内にある巨大ストゥーパ、ディクシャブーミを訪ねた時、その自信はさらに確信に近づいた。

ディクシャ・ブーミは『仏教入信(改宗)の大地』を意味し、ここで数千万の人々が新仏教徒へと転じた記念碑的な聖地となっている。四方のゲートにサンチーのそれを模したトラナを配置したストゥーパは、一度は滅びてしまったインドの仏教が見事に復活を果たした象徴とも言えるだろう。

その構造は、内部に空間のホールを持つ巨大なドームになっていて、その円輪ホール中央に仏像が安置されている。

真の意味での中心にはガラス・ドームの中小ストゥーパが入れ子状に置かれ、その最奥内部にアンベードカル師の遺灰が祀られており、天井の蓮華輪のような法輪を模した照明によって照らされている。

これは彼らにとって、アンベードカル師がブッダその人にも重ね合わせ得る聖者である事の証であり、古代ストゥーパやチャクラ思想の伝統を見事に再現していると言えるだろう。

以前にも指摘したが、ストゥーパ文化がその頂点を極めたマウリア朝からサタヴァハナ朝にかけての時代、この様な中空の巨大ドーム建築を造り上げる技術は存在しなかった。

本来はドーム状の中空容器を造りたかったが、技術が伴わないので諦めてあのようなレンガを積み重ねるだけの造作になった。そう考えると、以前の投稿で提示した『ストゥーパの鉢伏型=チャトラ・宇宙卵の半分・天の半球ドーム』という仮説は、ますますその蓋然性が高まるのだった。

最後にもうひとつ、仏教に関しては個人的にどうしても紹介したいものがある。それは上座部仏教において伝統的に実践されてきたヴィパッサナー瞑想を世界的に指導、普及し続け、2013年に亡くなったS.N.ゴエンカ・ジーの活動だ。

私がゴエンカジーの瞑想リトリートに参加したのは初めてインドを旅した1995年の6月になる。それ以前にも日本の禅宗などで参禅経験はあったものの、それは全く新しい『瞑想修行』との出会いだった。

話が長くなるので簡略にとどめるが、リトリートでの経験から『動的瞑想』としての合気道修行に進んで初めて棒術(杖術)に出会い、再びインドに戻ってインド武術を学び、その中で棒術の回転技に惚れ込み、その背後にあるだろう『チャクラ思想』探求の道へと進んだのだから、ある意味ゴエンカジーのヴィパッサナーと出会わなければ、私は今これを書いていなかったかも知れない。

その間、私はヴィパッサナーの実践からは遠く離れてしまっていたのだが、心の片隅では常に「あの不可思議な静謐空間にいつか帰りたい」とひそかに思い続けていた。そしてゴエンカジーの活動についても折に触れてネットでチェックしてきた。

ゴエンカジーは、彼が直接瞑想指導を受けたウ・バ・キン師の「このブッダのダンマを故郷インドに帰しなさい」という言葉に従い、早くからインドでのヴィパッサナー普及に取り組み膨大な支持者を集め、この原稿を最初に書き上げた2011年頃には上に掲載した『グローバル・パゴダ』が完成していた。

アンベードカル師の系譜に連なる新仏教の流れは、どうしても『政治運動』という趣が強く世俗的なニュアンスに傾きがちだが、このゴエンカジーの活動はブッダの教えの核心にある『瞑想実践』を前面に押し出した上で、このヒンドゥ王国インドにおいてここまで一般的な支持を集め得たという意味では、本当に画期的な事だった。

ムンバイに完成したこのグローバル・パゴダは、東インドのヴィクラマシーラ寺院がムスリムの侵攻によって破壊され、インドにおいて事実上仏教が完全に滅びてしまって以降、言葉の真の意味でブッダの法の車輪が復活したことを見事に象徴するモニュメントだと言えるだろう。

残念ながら私は未だここを訪ねる事が出来ていないのだが、以下にネットの情報から本稿の文脈に関係の深い辺りを紹介していきたい。

最初にその計画を知った時には、インドの仏塔ならばサンチーの様な鉢伏型のストゥーパかと思いきや、ベールを脱いだその姿はビルマのパゴダ・スタイルだった。

それは二千年の時を超えてビルマにおいて再興されたヴィパッサナー瞑想と、それをゴエンカジーに伝授したビルマ人、サヤジ・ウ・バ・キン師に対する感謝の証だという。

その造作は本家ビルマのヤンゴン中心に聳えるシュエダゴン・パゴダを完全に模したもので、基壇部分の最大外径は97.46m、尖塔の高さは99.06mを誇る。

一方、私の興味の焦点は本稿ここまでの文脈にのっとって、その内部構造にあった。果たして私が検証してきた『御仏としての中心軸柱』はそこに再現されていたのか否か?

結論から言えば、それは存在していなかった。現在入手可能な資料を見ると、内部は柱を持たない中空ドームの三段構造になっており、このサイズ感で柱を持たずに広大なドーム構造を可能にしている事が、ある種のセールスポイントとして掲げられていた。

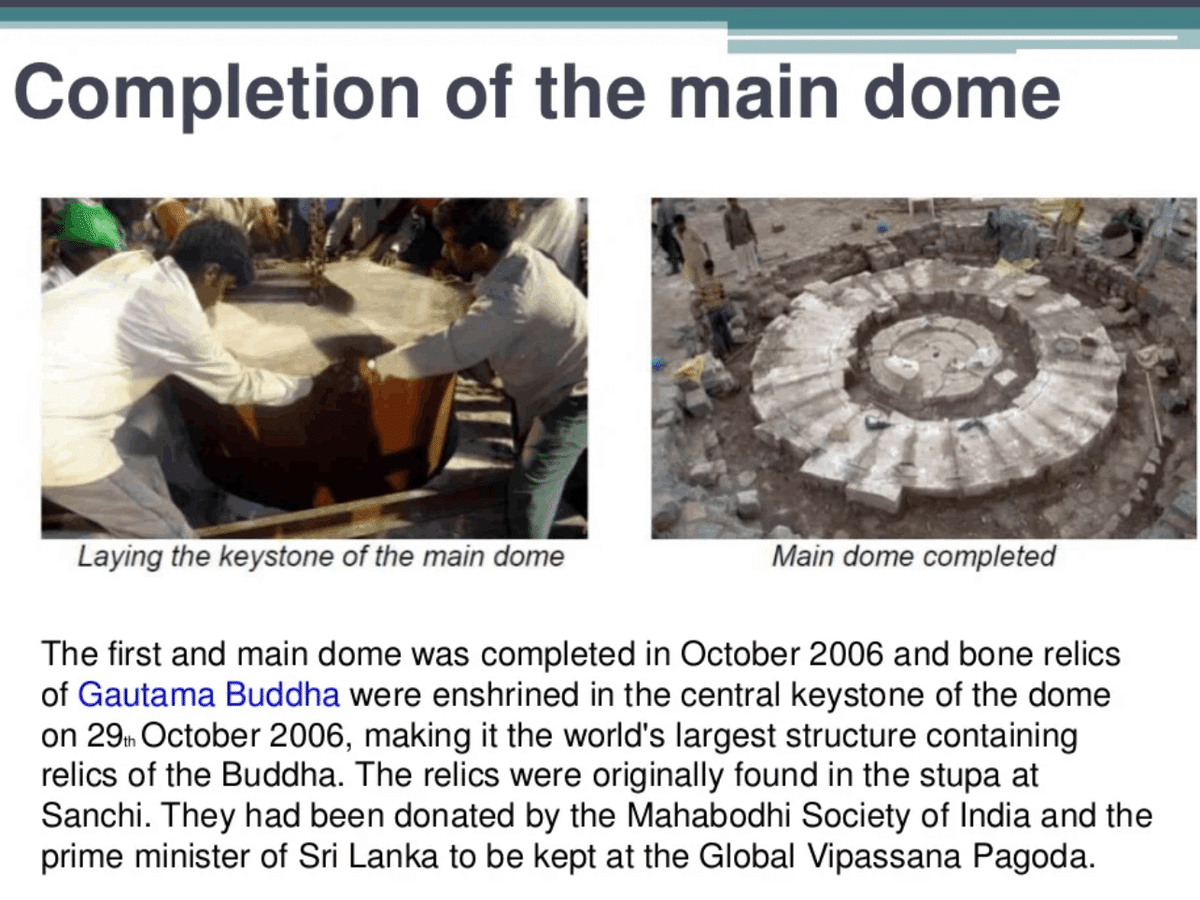

この点は、個人的には大変残念な事だったが、一方で、私の仮説に重なる嬉しい事実もあった。第一ドームの天井(第二ドームの床)の中心部分に礎石が置かれ、そこに仏舎利が奉安されたというのだ。

そして、第一ドーム内から見上げた天井の中心部分には、黄金のダルマ・チャクラが掲げられていた。構造的にはこの法輪の直上内部に仏舎利が奉安埋蔵されている形になるのだろう。

パゴダの平面透過図を見ると、八正道の八角形を基本にしながらも、それは美しいチャクラ・デザインを形作り、その中心、つまり車輪における車軸の場所に、ブッダの遺骨が祀られているのだった。これは古代インド伝統のセオリー通りと言っていい。

一旦は完全に滅んでしまったインド仏教、その実践修行の要である瞑想修行がインドにおいて完全に復興され、今日もインド全土のあちこちにあるゴエンカ・センターではパーリ語のチャンティングが響き渡っている。彼方の岸に渡ってしまったというブッダがもしこの光景を見る事が出来たならば、感慨もひとしおではないだろうか。

そして、この様な巨大プロジェクトは仏教だけではない。1990年代に経済自由化に舵を切ったインドは2000年代に入ると急速に経済発展を遂げ、その資金力は一気に宗教の分野にも注ぎ込まれた。

ヴィシュヌ・クリシュナ派ではスワミナラヤン寺院がアクシャルダムの名前でインド各地に巨大かつ宮殿の様に壮麗な寺院を建築し、汎インド教的な宗教美術デザインの復興継承に大きく貢献している。

アクシャルダムもそうだが、特に独立以降に活発化したクリシュナ派のISKCONなど新興勢力は、伝統的な文脈を引き継ぎながらも新たな息吹をヒンドゥ教にもたらし、その勢いはとどまる所を知らない。

シヴァ派だって負けてはいない。こちらは主に巨大シヴァ像やシヴァ・リンガムの建造を推し進め、圧倒的な存在感を放っている。

女神だって頑張っている。タミルナードゥ州ヴェロール近郊のマハ・ラクシュミ寺院は、その巨大な六芒星の形をした敷地の中央に壮麗な黄金寺院を据え、南インドにおけるデヴィ信仰の新たなシンボルともなりつつある。

本稿前半でもいくつか紹介したが、長い歴史のある各地のヒンドゥ寺院もおそらく今、史上空前の繁栄を謳歌しているだろう。もちろんジャイナ教やシーク教なども例外ではない。

経済発展と社会の成熟に伴って、仏教を含めこれらチャクラのイデアを担った汎インド教の教勢は、今後ますます盛んになっていくに違いない。

本マガジンでも繰り返し言及して来たが、紀元前1500年前後に起きたアーリア人のインド亜大陸侵入以降、支配する侵略者と抑圧される先住民とが激しく対立し、互いに葛藤し矛盾を抱えつつもいつしか融合していく、その複雑な歴史の玄妙な化学反応の中からこそ、インドのチャクラ思想そのダルマの深みは育まれてきた。

実はこの構図は、大航海時代以降の西欧白人キリスト教徒による世界征服と植民地化、更に『発見された人々』に対する差別と収奪、一方で支配被支配の両者が不可避的に融合していく近現代の人類史を、3000年も早く先取りするものでもあったのだ。

つまり、侵略者であるアーリア・ヴェーダに支配先導される中、様々な矛盾と問題を抱えた社会そして人々の苦悩に対峙しそれを解決し続けて来たインドの『ダルマ』は、欧米人によって先導されるこのグローバル化時代における世界の様々な問題を解決する英知としても、普遍的な意味と価値を持つ可能性が高い。そう私は考えている。

それは既に、インドに発するヨーガや瞑想実践の世界的な普及によってもかなりな程度実証されてはいるのだが、それだけにとどまって欲しくはない。

この原稿を書いている2022年9月末現在、ロシアによるウクライナ侵攻は既に7ヵ月になり、この紛争による経済混乱は世界中に波及している。スリランカではデフォルト危機からの騒乱で大統領は辞任し、社会は半崩壊に近い惨状を呈している。そして日本ではこの7月の初旬に起きた安倍晋三元首相の暗殺事件の余波で世情は混沌とし、三年目を迎えた新型コロナは第七波のピークを越えても未だ終息の気配すらない。

日本国内もそしてグローバルな視点でも、社会が分断と暴力によって脅かされ気候変動やパンデミックなどの混乱と不安に揺らいでいる中、何処かに希望があるとしたら、それは極めてインド的な広い意味での『ダルマ』ではないかと、私は半ば以上本気で期待しているのだ。

我々が生活を営むこの現代文明グローバル経済システムは、西欧の白人キリスト教徒による新世界の発見と侵略そして破壊、さらには過酷な植民地支配と徹底的な収奪によってその基盤を形成して来た史実がある。

好むと好まざるとに関わらず、その延長線上にある現在に我々は生きている。この文明の根底には、強者による利己的な貪欲充足その無条件な礼賛と推進が、ある種『三つ子の魂』として潜在しているのだ。

それはある意味、侵略する肌の白いアーリア・ヴェーダの民族が奉じた、『略奪するインドラ神』への賛歌にも重なるものだろう。

だが古代インドの人々は、長い時の流れを経て外来侵略のインドラ神を捨て、最終的に土着のクリシュナやブッダそしてヨーガの神シヴァや地母神デヴィを選び、至高者として崇めた。そして、それら汎インド教的なダルマの根底にあるのは、非暴力思想をベースにしたエゴの放擲そして貪欲の抑制だった。

その様なダルマを掲げて立国した現代インドには、利己的な欲望に根差し対立と闘争を本旨とする欧米文明に対するアンチテーゼあるいはオルタナティブとして拮抗し、世界のバランスを回復する使命が、神から与えられているのではないかと私は思う。

大英帝国の圧政に対してチャクラの反旗を翻して戦ったガンディー翁は、その明らかな先駆けでは、なかっただろうか。

ならばこれからの時代は、インドと言う国家自体がヴィシュヌ神のアヴァターラを体現し、混沌とする国際政治の荒波の只中で、正しいダルマの車輪を転じていって欲しい、そう強く願うのだ。

現代インドの社会情勢を仄聞すると、人々は物質的な消費経済に狂奔し、あるいは宗教間の対立は先鋭化し、ガンディー翁の目指したダルマとは真逆の方向に突き進んでいる様にも見える。

伝統的なヒンドゥの価値観において現世享楽的なアルタとカーマが並べられている以上、それはある意味自然な事かも知れない。またこれまで長く続いた低成長時代の困窮を考えれば、我が世の春を謳歌する気持ちは十分に理解できる(それはかつて日本がたどった道でもある)。過去に異教徒たちから強いられた非道の数々を思えば、宗教的な対立感情に関しても部外者に過ぎない私は彼らを非難する気にはなれない。

けれどインドには同時に、ダルマとモクシャと言う価値観も伝統的に奉じられてきた歴史がある。エゴを超克し貪欲を制する生きざまが、至高のものとして称揚されて来た歴史が、そこには確かにあったのだ。

今年2022年のセンサスではインドが中国を超えて世界一の人口大国になることが予想されているとも言うが、もしその様な巨大国が国を挙げて、利己的な欲望に根差し対立と闘争を本旨とする欧米文明と同じ土俵に上がってしまったら、早晩この世界は崩壊してしまうのではないか。

それぐらいの危機感を持って私は今、彼の国を見つめている。それは裏を返せば、大いなる期待感でもある。これほどの大国がもし自らの伝統的なダルマの『現代的な価値と意義』に目覚めそれを世界的に推進したのならば、あるいはガンディー翁がインドを救った様に、混迷を深める現代文明にとってひとつの大きな画期ともなり得るかも知れない。

日本もかつて経験した巨大建設事業などバブリーなブームは一見華々しく景気は良いが、それがイコール、ダルマの隆盛ではない。箱物バブルが一段落した後は、最も本質的な部分である、人々の心の中にあるダルマの推進にこそ、力を入れて欲しい。

この現代世界において、インドが推進するべきそのダルマとは一体何か。それが今、問われているのだと私は思う。

インドの人々そしてインドと言う国家が、自らが持つ他者では代替不可能なその稀有なオリジナリティに目覚めてくれる事を、切に祈って已まない、今日この頃なのだ。

次回の投稿はこちら ↓