神聖チャクラ帝国 インディア

前回の投稿はこちら ↓

一体ここまで、私はいくつのチャクラ思想そのシンボルを紹介して来ただろうか。

インドラに象徴される戦場を駆け巡る武神のラタ・チャクラ。それは紀元前2000年前後に北コーカサスの大平原で人類史上初めて、インド・アーリア人の祖が創造したスポーク式車輪だった。

その車輪を付けたラタ戦車は駿馬に引かれ戦場を駆け巡り、高速で走りながらその車台上から弓矢を連射するという画期的な戦術と共に、人類の戦争に革命を起こしユーラシア大陸西半を席巻していった。

戦場を駆け巡るラタ戦車の威力はその回転する車輪と共に彼らの民族的アイデンティティとなり、紀元前1900年以降どこかのタイミングで、彼らの一派がアルカイムにチャクラ・シティを残した。

スーリヤと呼ばれる太陽神はとても古い神格で、おそらくこの頃には車輪の威力が天空を駆け巡る太陽の偉大さへと投影され、太陽神『スーリヤ・チャクラ』のイデアが生まれていたと思われる。

Rig Veda 1.50.8

七頭の金色の駒は、汝を車に乗せて運ぶ、神スーリヤよ、炎を髪となす汝を、遠く見はらかす神よ。

辻直四郎訳(車の原語はratha)

上の詩節に見られるスーリヤ神への信仰は、遥かのちの時代にコナーラクの太陽神殿を生み出し、現在でもその大きくシンボリックな車輪を見る事ができる。

巨大なラタ戦車を模したこの寺院には12個の車輪が据えられ、それらは1年の12の月と太陽と時間の巡りを表しているという。

やがてアーリヤ人の一部は東征を進め、ついにインド亜大陸に侵入する。相前後して、侵略する武神インドラの声望もひときわ高まったのだろう。リグ・ヴェーダにはこのインドラとスーリヤに関してとても面白い詩節がある。

Rig Veda 1.175.4

賢者インドラ、主なる者よ、あなたはその力によって太陽(のラタ戦車)からひとつの車輪を持ち去った。シュシュナを殺す雷を取り、馬たちと共に、風の様に速やかにクッツァに向かって進め。(筆者試訳)

これは私の感触だが、この詩節はかつて最高神格にふさわしい地位を占めていた太陽神スーリヤから、その神威の象徴であるチャクラをインドラが奪取する事によって、インドラが主神格へと成り上がっていく過程を表しているのではないだろうか。

そして、同じ太陽神のひとりヴィシュヌには、以下の様な賛歌がリグ・ヴェーダに存在する。

Rig Veda 1.155.Vishnu-Indra 6.

彼ヴィシュヌはもたらす、その回転によって、90と4の定期的な巡り、回りゆく車輪の様に、巨大な身体、様々な形に発展する。(彼を讃える)「もはや幼子ではない永遠の若さよ!(=永遠の青春?)」、我らが呼びかけ(祈祷)に彼は来たれり。

(筆者試訳)

スーリヤの場合と同様、そこでは世界・宇宙の運行が回転する車輪と重ね合わせて把握され、ヴィシュヌはその回転を生み出す者、あるいは自ら回転するその車輪そのものとして、讃えられていた。

これらは皆、インド亜大陸に外部から侵入したアーリア・ヴェーダの神々だったが、インド先住民のインダス文明には、ヴェーダのチャクラに先駆けて聖なるチャクラ文字が存在した。

この六放円輪紋様は、現代インドでも家や寺院、宮殿などの護符的なシンボルとして伝承されている事実がある。その呼称は『スリヤ・チャクラ』だ。

私はひとつの仮説として、外来のアーリヤ人が持ち込んだラタ戦車のチャクラ思想と、インダスのチャクラ文字、そのヴィジョンがふたつながら融合する事によって、インドにおける聖チャクラ思想その原点となったのではないかと考えている。

それが最初に大きくブレイクしたのは、ブッダの転法輪であり、それをアショカ大王のダルマ・チャクラが一気に全インドへと押し広めた。それはチャクラの威光による亜大陸の完全制覇を意味していた。

その前後、おそらくマウリヤ朝の三代が栄えた頃だと思われるが、歴史的にはブッダより数百年前に実在していたとされるクリシュナが、あたかもブッダの後を追いかけるかのように、ヴィシュヌ神とタッグを組んでスダルシャン・チャクラを掲げて台頭して来る。

その人気を決定づけた叙事詩マハバーラタの一章、バガヴァッド・ギータの中で、彼はアルジュナの御者に扮しラタ戦車に乗って活躍し、自らを至高者ヴィシュヌ・ブラフマンと称し、この世界のダルマについて説くのだった。

またその付随する神話の中で、クリシュナは様々な敵と戦う場面において、兵器としてのスダルシャン・チャクラを投じる姿でも描かれている。

ヴィシュヌ・クリシュナのスダルシャン・チャクラは、ティルマラのヴェンカテシュワラ寺院をはじめ南インドの多くの寺院では、今でもご神体として祀られ崇められている。

そして敬虔なヴィシュヌ(ラーマ&クリシュナ)教徒だったマハトマ・ガンディーが、対英独立闘争においてそのシンボルとして掲げたのは、手回しの糸車『チャルカ』だった。

一方で、アショカ王のインド統一以降、南北の交流が活発になり、おそらくはドラヴィダ系など先住民に由来し女性性を象徴する蓮華が、アーリア・ヴェーダの聖チャクラと結びついて、聖別する結界を表すロータス・チャクラが生まれた。

現在に至るまで汎インド教的に好まれて用いられているこの蓮華輪を、全インドの共有財産の地位にまで高めたのは、間違いなくアショカ王によって全土に広まった仏教がその嚆矢だった。

この蓮華輪の系譜は、これもおそらく先住民に由来するであろうデヴィ信仰と結びついて、文字通り万華鏡の様な展開を見せる。

様々な女神のデヴィ・シャクティを象徴するシュリ・チャクラ。

デヴィ・シャクティのクンダリニー思想を象徴するヨーガ・チャクラ。

男性原理と女性原理の結合を端的に象徴するシャトコナ・チャクラ。

この六芒星に対角線を引けば、そこにはあのインダスのチャクラ文字の六放線が現れる。この2つはしばしばひとつの絵柄の中でコラボしている事から、六芒星とインダス文字の間には何らかのつながりがあるのでは、と私は思う。

さらに、ラクシュミ女神のデヴィ・シャクティと結びついて南インドで目くるめく展開を見せた吉祥文様のコーラム・チャクラ。

これらを背景に、特にタミルナードゥ州で華々しく展開した天井と床の吉祥チャクラ紋様。

この様な『チャクラ意識』は、もちろんヴィシュヌとシヴァという二大神格の上にもありありと顕現している。

円輪の中で六芒星を背負うヴィシュヌの御神体、チャクラ・タルワール。

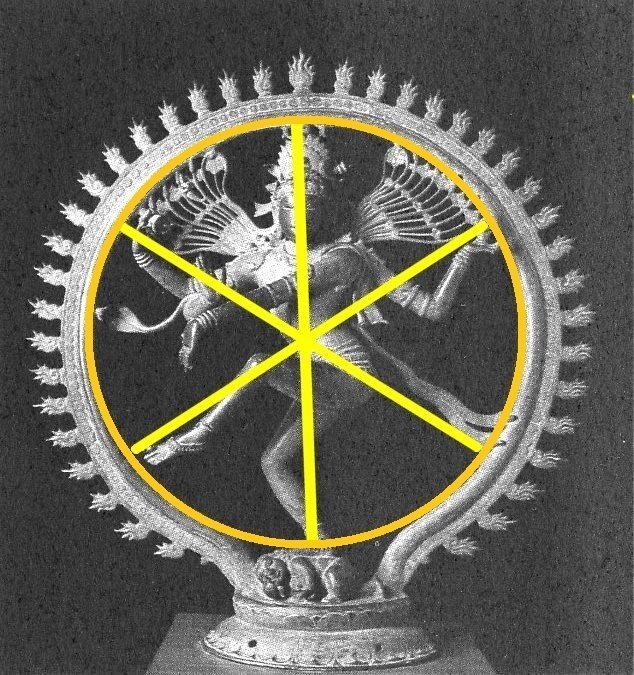

そのカウンターパートとも言える、宇宙の至高神コスミック・ダンサーとしてのシヴァ、ナタラージャ・チャクラ。

このシヴァ・ナタラージャの起源は、シュヴェタシュヴァタラ・ウパニシャッドに活写されたシヴァ・ブラフマンのコスミック・チャクラにまで遡れるだろう。

Svetasvatara Upanishad:1. 4.

私たちは彼(ブラフマン・シヴァ)を1つのハブ、3つの部門、16の端、16のサポート(スポーク)、それぞれ8つの6セットとして知る。その1つの輪縄は無数の形をしており、その経路は3つとして区別され、その幻想は2つの原因から生じる。

■この詩節は、回転する車輪としての世界創造を、シヴァ神(ブラフマン)の顕現または投影と想定している。

(機械翻訳&筆者修正)

これらの思想と造形に、おそらくは宇宙原初の胎が重なり合って生まれた、シヴァ・リンガム。それが輪軸のメタファーであることは、前章で指摘した通りだ。

その起源をたどれば、シヴァ・ブラフマンは万有の支柱スカンバであり、ヨーニ・ガルバはコスミック・チャクラだった。

これらタントラ・シャクティの系譜を受け継ぐチベット仏教にもまた、チャクラ・デザインはマンダラやタンカ絵として連綿と伝わっていた。

チベット密教の強い影響を受けたネパールでは、横から見ればドームに見えるストゥーパも真上から見れば見事に円形の輪軸デザインを成し、

汎インド教的に共有されるメール山は、車輪世界の中心車軸として聳え立ち、

そしてこれら車輪世界に再び蓮華が融合したところに蓮華蔵世界が生まれた。

これらチャクラ思想の核心とも言える、

車軸=花托=世界の車軸=宇宙万有の軸柱=唯一至高神(あるいは御仏)。

その背後にはこの世界・天地両界を2つの回転する車輪として把握し、両者をその中心で分かち支える、車軸なる至高神のイメージがあった。

インド宗教思想の歴史とは、文字通りチャクラ思想の展開の歴史そのものだった、そう言ってもいいのではないだろうか。

それを象徴する様に、全てのインド教によって共有される吉祥文様、あるいは結界としてのチャクラ・デザインがあった。それはジャイナ教寺院において高度に凝集され精緻を極めた天井の多重円輪彫刻として結実し、

ジャイナ教とシーク教では共にイスラムの影響を受けたモザイックなデザインとして寺院の床を飾り、

キリスト教会のステンドグラスや、ムスリムの様々な意匠にもそれは取り入れられている。これは元々本家である西欧やアラブの文化においても円輪放射デザインが重用されているのだが、インド人DNAのチャクラ嗜好を無視する事はできないだろう。

こうして見てくると、チャクラ・デザインはもはや全インドの宗教意識(あるいは『神威』)そのものを象徴するシンボルだと言っても、言い過ぎではないかも知れない。そしてそれは、宗教の世界だけにとどまるものではなかったのだ。

マトゥラーの州立博物館を訪ねた時の事だ。ここはクリシュナの生誕地であると同時にインドの仏像彫刻発祥の地としても知られているが、繊細優雅なその仏像彫刻の展示と共に私の目を惹いたのが、シュンガ朝時代の紀元前2世紀頃に作られたテラコッタの女性像だった。

彼女達はその頭や耳や胸に、明らかに車輪をかたどったと思われるアクセサリーをしていたのだ。

単に宗教的なシンボルにとどまらず、チャクラは日常の服飾デザインにまで進出していた!?この新しい視点によって、私がインドを見る眼は大きく転換したのだった。

インドを旅する外国人男性にとって、インド人女性とコミュニケーションをとる機会は非常に限られている。伝統的なインドの文化では未婚、既婚を問わず妙齢の女性が見ず知らずの男性と話をするというのは非常にはしたない事とされてきた。ましてやそれが外国人相手ならば尚更にハードルは高いのだ。

インド人の野郎どもは頼まなくても向こうからグイグイ迫って来る(笑)ので一般人とも交流する機会は多いのだが、女性の場合はどうしても一歩引いてしまいがちで、そうなるとこちらから話しかけることも躊躇われてしまう。

また、外国人が接触する機会の多い商店やレストラン、ホテルの従業員なども男性ばかりで、若い女性と外国人が自然に触れ合う機会は、大都市や南インドなど一部を除いてほとんどなかった(最近は多少変わったかも知れないが…)。

だからこれまで長くインドを旅してきた私にとっても、インドの女性というのは直接関わる事がまれな存在で、彼女達が着るサリーや身につけるアクセサリーなども、興味を持って見つめた事などなかった。

それはエキゾチックでカラフルなインド的心象風景のなくてはならない構成要素ではあったが、ともすれば単なる背景として意識の中心からは遠のいていた。

けれどマトゥラー博物館での経験によって、私の視点は180度変わってしまった。町を歩く時に、常に女性の服飾デザインに注意し始めたのだ。そして私は愕然とした。彼女達のデザイン・センスは、二千年以上前のシュンガ朝の時代とほとんど変わらず、プリミティヴとも言えるチャクラ・デザインを現在進行形で身にまとっていたからだ。

百花繚乱のチャクラ・デザイン。それは寺院から飛び出して、街中に溢れていた!

それが最も端的に表れていたのが、女性達の日常着サリーだった。

21世紀の今日でもインド成人女性のほぼ8~9割近くが民族衣装のサリーを日常的に着用している。掃除洗濯をする時も、田畑で野良仕事をする時も、土方仕事をする時も、オフィスでデスクワークをする時も、彼女達はサリーにその身を包んでいる。

日本人女性の8割が常に和服を着ている事態を想像すれば、その驚くべき数字を実感できるだろう。

そのサリーのデザインの中で最も人気が高いのが、実はチャクラ・デザインだったのだ。それは単純な日輪や車輪から始まって、カラフルな蓮華輪、大柄な吉祥文様など、ありとあらゆるチャクラ・デザインのオンパレードだった。

サリー・ショップの店員によれば、それらは普段着としても勿論だが、特に宗教的な祭礼そして結婚式の時など、『晴れ』の機会に好んで着られるという。

さらに気をつけて見ていくと、チャクラ・デザインはサリーにとどまらず、女の子が着るパンジャビ・ドレスや男女の子供服、最新モードの洋服から各地の民族衣装、指輪やイヤリングなどのジュエリーに至るまで広がっていた。

その光景は、あたかもチャクラ・デザインで全身を飾ったバラジーやラクシュミ女神が、人の姿をとって町に繰り出したようにも見えた。

それは服飾にとどまらない。巨大な広告ボードや店舗の看板、店内の装飾、民家の壁に描かれるペインティング、結婚式やイベントで使われるテントやまん幕、伝統意匠のシーツやテキスタイル、民芸品の家具や小物、テレビのスタジオや様々なステージの装飾、更に紙幣のモチーフに至るまで、インド世界はチャクラ・デザインで満ち溢れていた。

一体今まで、私はインドを旅しながら何を見ていたのだろう。目から鱗とはよく言ったもので、この時の私が正にその状態だった。

そんな私は、ふとタイの事を思い出していた。

東南アジアの中心国家タイ王国は、敬虔な仏教国であると同時に王室を敬慕する事並々ならぬ国民性で知られている。日頃からそうなのだが、特に国王が病で臥せったりすると街中に王室を象徴する黄色いシャツが溢れて、人々の国王に対する信愛の情とその深さが示されるのだ。

聖俗共にチャクラの意匠に溢れたインド世界とそこに住むチャクラ・コンシャスな人々の姿は、国王への忠誠を表して王室グッズを身につけるタイの人々の姿と、見事に重なって私の目に映った。

その時私は、極めてリアルに感得していたのだ。

インドは、チャクラを唯一至高の神王として崇める『神聖チャクラ帝国』なのではないか、と。

もちろんチャクラそれ自体は王でも神でもない、それはあくまでも聖性を、あるいは神威を象徴する『シンボル』に過ぎない。

けれどそのシンボルは、中心にある車軸(あるいは蓮華の花托)を至高神と見立て、世界を車輪(あるいは蓮華)と観るイデアを伴いながら、少なく見積もっても4~5千年にも及ぶ長い歴史を通じて、常にインド世界のメイン・テーマであり続けた。

数え切れないほどの王朝が興亡し、宗教思想が様変わりしても、それらに関わりなくチャクラは常にインドの人々の中心にあり続け、その心を魅了し続けたのだ。

ヴィシュヌ思想にいわく、唯一至高なる神は世界の全てに渡って浸透し遍満すると言う。それは正に、インド世界におけるチャクラ存在そのものだった。

グジャラート州にはガルバと呼ばれる伝統的なダンスがある。それはドゥルガー女神に捧げられるナヴラートリという祭において集団で踊られるもので、俯瞰的に見ると不動の車軸たる女神の周りで人々が熱狂的に踊り、車輪の様に回っていく構成をとっている。

ガルバという言葉はサンスクリット語の子宮から来ているので、妊娠や出産、つまり人の生そのものを意味します。

伝統的に、このダンスはガルバ・ディープ と呼ばれる内部に灯りの入った粘土製のランタンを囲んで踊られます

このランタンは生命を表し、特に子宮の中の胎児を象徴しており、それを中心にして踊ることで、踊り手は女性的な神性であるドゥルガーを称えるのです。

ガルバは、ヒンズー教の時間観の象徴として円輪の中で演じられます。ヒンズー教の時間が周期的であるように、ダンサーのリングは周期的に回転します。

誕生から生、死、そして再び再生へと循環する時間のサイクルにおいて、唯一不変のものは女神であり、この果てしない無限の動きのただ中にある不動の象徴です。

このダンスは、この場合は女性的な形で表現された神が、絶え間なく変化する宇宙において、不変のままである唯一のものであることを象徴しています。

ここで背景となる思想は、特にデカン以南の南インドで根強いデヴィ・シャクティ信仰が、本来的にはシヴァ・ヴィシュヌ・ブラフマンが占めていた『車軸なる原初の一者』のステータスを簒奪し、唯一至高神へと昇華されたものだった。

シャクティズムの最も重要なテキストであるデヴィ・マハトミャムとデヴィ・バガヴァタ・プラーナは、デヴィ を宇宙とブラフマン(究極の真実とリアリティ) の原初の創造主として崇めています。

このドゥルガー女神に捧げられるナヴラートリは、彼女が邪な悪魔マヒシャスラと9日間に渡って戦い、これを打ち滅ぼした事を記念する祭で、そのメインテーマは『悪に対する善の勝利』を讃える事だ。

そこにおいて神と人々によって描かれる巨大な車輪。その姿は正しく『ダルマ・チャクラの国インド』を象徴するような国舞、『チャクラ・ダンス』と言っていいだろう。

いち棒術家に過ぎない者がこんな事を言うのはおこがましいかも知れないが、私はインドに関心を持つ全ての人々に、新しい『チャクラ学』の視点を提唱したいと思う。本来チャクラ学とはヨーガのチャクラ思想を扱う限定された概念かも知れないが、私が提唱するチャクラ学とは、ヨーガ・チャクラをも包含した汎インド的なチャクラ意識の総体を取り扱う新しい視点だ。

ひとたび包括的な『チャクラ意識』というコンセプトを獲得すると、建築、美術、芸能、宗教、思想や歴史、現代的な社会事象に至るまで、インド世界の全てに渡って透徹一貫した視点を確立することが出来るだろう。それはインドを扱う全ての学問分野において(あるいは産業マーケッティング分野においても)、全く新しい認識の地平を切り開いていくに違いない。

チャクラを巡る長いながい旅を終えた今、私はそう強く感じるのだった。

次回の投稿はこちら ↓

ここで提出した『チャクラ学』をベースに、その個人的な展開として生まれた、古代仏教サンガの原心象について考察していくブログ ↓