【和紙】【体験レポ】【写真多め】材料から作れちゃう?! 和歌山でイチから和紙漉き体験をしてきた!

……スゥーー…………和紙~~~~~~~!!!!!!!!!(2回目)

近頃、本noteにて和紙分が足りてなかったことを重々反省し(以下略)。

久々の和紙回だったことも手伝って、今回はかなり重めの体験レポートになりました! なんと、原料を拵えるところから始めます!!

和紙漉きは、各産地さんのご尽力によって結構あちこちでできるのですけど、原料からというのは滅多にできない体験で、大変滾りました。

和紙スキーの方、珍しいクラフト体験に興味のある方、ぜひご一読ください!

《紙遊苑》の一日体験コースで、原料から作っちゃおう!

訪れたのは和歌山県九度山町は高野山のお膝元にある《紙遊苑》。

今回は2日連続で訪れ、1日目は通常の体験コース、2日目は一日体験コースを申し込みました(1日目の様子については下からどうぞ!)。

茅葺屋根は平成初期に葺き替えられたそうです。

紙遊苑の一日体験コースでは、和紙の材料を拵えるところから始まります! 本当に一日がかりなので、午前10時に到着。

苑長の下西さんに迎えられ、早速体験開始です!

(※以下、掲載している写真には、撮影の都合で筆者でなく下西さんがたくさん写っていますが、教えて頂いていた後に筆者もきちんと体験しています。ホントだよ。ホントだってば!)

「紙を漉く」「原料も準備する」――「両方」やらなくっちゃあならないってのが「一日体験コース」のつらいところだな。

覚悟はいいか? 俺はできてる。(言わずにいられないオタクのサガ)

それはさておき、和紙漉きの工程をイチから順番に辿るとなると、1日どころでない時間がかかってしまいます。基本的な工程に関しては、ぜひ下記のサイトをご参照ください。

そこで、紙遊苑では幾つかの工程を並行的に行い、既に用意されているものも活用しながら、それぞれの過程を楽しめるように工夫がされていました。いわゆる3分クッキング方式です。

「まずは楮を蒸します。大量にやるときはあっちのかまどを使うんですけどね、体験の場合は少量なんで、こちらで」

と、下西さんが準備してくれたお鍋に投入される楮の枝。これがいったい、どんな感じに仕上がってくるのでしょうか……!

下の方の焦げ付きはきっと楮のアク。

今でも、体験用の材料をまとめて準備するときはこちらを使うそうです。

続いて、水に晒しておいた楮の皮を引き上げる下西さん。こちらは、既に枝から剥がして黒皮も処理し、乾燥して保存しておいたもの。

今蒸している楮を使うには時間がかかるので、こうして別の材料を使って進めるのです。

この写真のものも、紙遊苑で事前に拵えてもらっていたものです。

こんな家庭にあるような鍋でもできるんだなぁ……。

楮を煮るときにはよく一緒に苛性ソーダを入れる、とありますが、繊維が傷つきやすくなるため、紙遊苑ではソーダ灰を使われているそうです。

あんな白い皮に、これだけの黒が秘められているとは……!

まずは色紙サイズの紙を漉いてみました!

楮を2つの鍋で煮込んでいる時間も、無駄にはできません! ちょっと工程を先取りして、色紙サイズの紙を漉きます。

「今準備している楮も、最終的にはこうなります」

と、下西さんが取り出してくれたのは、既に原料として仕上がった楮。なんだかパン生地みたいでかわいいですね。

ちなみに混ぜるのに使っているのは、皮を剥いだ後の楮の枝でした。

漉き舟いっぱいに広がった、楮の繊維……しかし、これだけでは和紙は漉けません。もうひとつの大切な原料、《ネリ》を入れてやる必要があります。

ネリは、漉いたときに楮の繊維を均一にし、よく絡ませる役割を持っています。ネリを入れる・入れないでどういう違いがあるかは、下記のサイトに詳しい例があるのでよければご覧ください。

最近ではネリに人工糊を使うところもありますが、紙遊苑では昔ながらの天然素材・トロロアオイを使用しています。

入れすぎてもダメなので、加減が難しいところです。

さて、今度こそ準備が整ったぞ! 漉くぞ! と、思いきや……?

「ダマになっているのを、取り除いていきます」

なんと、そこまで綿密に準備するのですね……! 和紙漉き体験で用意されている漉き舟には、数多の手間をかけられているのだと、今さらながらに感謝しました。

綺麗な紙を作るには欠かせない手間暇。

さてさて、今度こそ! 紙を漉きます!

まずは下西さんがお手本を見せてくれました。

続いて、筆者もお見本を思い出しながらやってみる……ものの、これがやっぱり難しい! どうしても左右や上下どちらかに寄ってしまったり、シワができてしまったりと、改めて和紙は技術だなぁと感じました。

この中から、好きなのを選んでお土産にできます(後日郵送)。

でも、漉き舟いっぱいに原料があるのに、このくらいしか漉かずに残りは捨てるなんてもったいない……なんて心配はご無用です!

ネリは時間が経つと水中で自然に分解します。なので、余った原料をザルに上げて脱水してやれば楮の繊維だけ残るため、再利用できるという寸法です。これならもったいないオバケも無事成仏できますね!

蒸し上がった幼気な楮を容赦なく丸剥ぎにしていきます

さて、なんやかんやしている間に昼過ぎになりました。

和紙を漉いている間もグツグツ蒸されていた楮の枝ですが、フタを開けると……なんと、皮が縮みあがっています!

蒸した楮の、サツマイモのような甘い香りもなんとも印象的でした。

実際四国の産地では、楮を蒸すとき一緒にサツマイモも入れて、作業の合間に食べたそうです。

ヤケドに注意しつつ、鍋から楮を引き上げます。熱いうちに、皮を枝から剥がしていくのです。

枝から皮を剥いだら、その外側についている黒皮をこそいでいきます。

細かいところは爪でガッとやると早い……

んですが、爪と指の隙間にカスが入って何とも言えない感じに。

昔の方々はもっとスピーディにかつ仕上がりよくやっていたんだなぁと、想いを馳せました。

本来であれば、この黒皮を取った楮を干して保存します。そして、使用する際に、冒頭で見たように水で晒して戻すわけですね。

ただ、今回は時間がないため、私がこそいだこの楮は紙遊苑で干してもらい、別の方のための原料にしてもらいます。元気な和紙になれよ……!

一方、同時並行で湯がいていた楮の皮も、いい感じに煮えてきた様子。

さてはて、もう一方の鍋で煮ていた楮も、仕上がってきました。

楮を湯から上げて、水に晒していきます。

通常の工程ですと、ここで紙を白くするため漂白したりするようですが、今回は簡潔に水晒しのみ。この地発祥の《高野紙》では、原料を大切にするため水晒しも最小限度に留めるため、生成りの風合いが特徴的です。

その後、繊維の隙間をチェックして、残っている細かな黒皮を取り除いていきます。《チリ取り》という工程です。こうした丁寧な処理が、紙の質を上げていくのですね……!

チリはピンセットで取り除いていきます。

……なんだかピタゴラスイッチのシメジソートを思い出してしまいます。

チリ取りが終わったら、原料作りも大詰め!

……しかし、これが一番の難所だと、このときは思ってもみなかったのです。

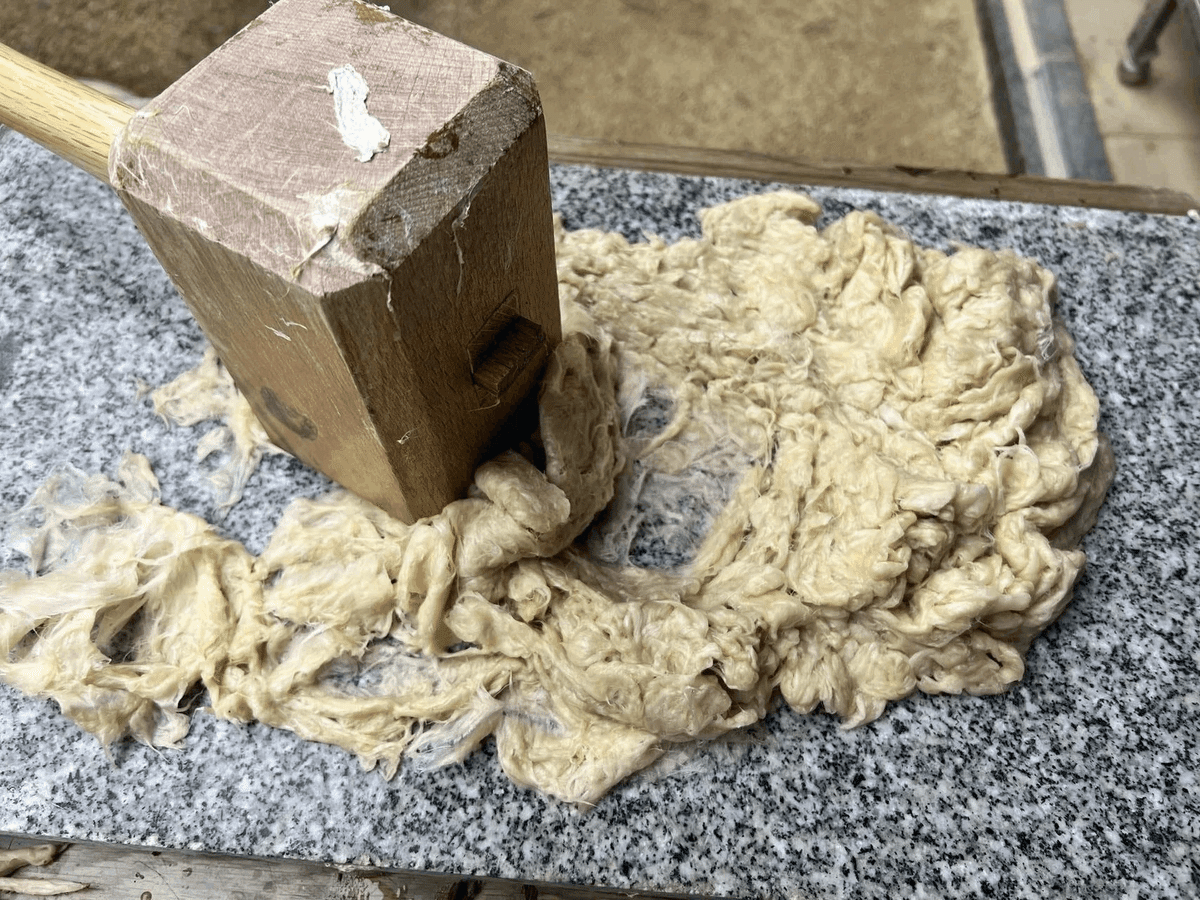

親の仇……でもこんな叩かんわ! ってくらい叩く“叩解”

チリ取りの終わった材料を台の上に載せる下西さん。

「そしたらこれを、ひたすら叩いていきます。《叩解(こうかい)》という工程です」

「じゃあこれを、いい感じになるまで続けてください」

「え、あ、はい!」

木槌を受け取って筆者も早速、叩く、叩く、叩く……のですが。開始5分もたたないうちに……腕が、腕がプルプルしやがる…………!!

DIOに詰られるまでもなく貧弱貧弱ゥなため、木槌を左右に持ち替えてなんとかかんとか叩いていきます。

立ってやると腰にもクるので、座ったり……持ち替えたり……リズム変えたり……また立ったり……それでもなかなかOKが下りません!

「力仕事でしたからね、昔は男性の担当でしたね。こんなの使ってたんですよ」と、下西さんから渡されたのは、四角い専用の槌! 確かに、広範囲を叩けて効率がよさそうです。……振るえれば、の話ですが。

ただし手首がイカれそうになる。

ひんひん泣きながら、30分以上叩いて叩いて……腕と腰と腿がパツンパツンでこりゃー明日はドえれぇことになっぞ、と悟りを開きながら、それでも繰り返していくと……おおっ?!

これをまとめれば、あのパン生地みたいな塊になりそう!

OKが出たので、叩解は何とか終了(本当はもう少し叩いたほうがいいけど、なんせ時間が足りない)。さて、これを使って再び紙漉き……に行く前に、もう一つ大事な工程があります。

そうです、和紙を作るのに欠かせないもう一つの材料、ネリの準備です!

この粘り、もはやスライム。トロロアオイはすごいヤツ!

楮の繊維を程よくばらけさせるのに必要な、ネリ。これを作るのにも、原料であるトロロアオイを叩いてやらなければいけません。

これを台の上に載せて……

避けたところから、ねっとりした繊維が見えてきます。これがネリの素。

幸い、さきほどの叩解よりは短時間で完了。叩きほぐしたトロロアオイをネットに入れて、ちょっと水に浸けると……ドゥワ~~~っと、とろとろした粘液が!

保存が利かないので、都度必要な分だけ用意します。

バケツの中に貯まったネリを掬い上げてみようとしても……ドゥルン! とヘリからすごい勢いで零れ落ちます。全然適量を掬えない、それくらいプルンプルンです。あー、スライムってこういう動きしそう、って感じ。

茹でて、こそいで、叩いて――出来上がった材料で、ハガキを漉こう!

楮とネリ――手ずから揃えた材料で、いよいよ紙を漉いていきます!

今回は出来上がった材料が少量なのと、繊維のほぐしがやや浅めなので、しっかりとした厚みの求められるハガキを作ることに。

……場所と材料さえ確保できれば家でも紙、漉けるんじゃ……? と悪魔が囁きました。漉きてぇ。

自分で皮をこそぎ、叩き、やっとのことで出来上がった原料……もちろん、職人さん方の手になるものに比べれば遠く及びませんが、それでも愛着がこみ上げてきます。

ハガキを漉きつつ、せっかくだから誰かに送ってみようかな、なんて気持ちにもなりました。売っているものを買うのも楽しいですが、自分で材料から作ったハガキとなると、やっぱり気持ちも格別にこみ上げてきますね。

さすがに、一日では乾ききらないんですよね。

一日バッチリ教えてくださった苑長の下西さんにお話を伺いました

一通り体験コースを終え、一日付き添ってくださった苑長の下西さんに改めてお話をお聞きしました。

作業の合間にも、様々なお話を聞かせてくださいました!

下西さんが紙遊苑の苑長になられたのは、7年前。もともとは繊維メーカーに勤められていましたが、退職後、様々なご縁があって前任の方から苑長を引き継ぐことに。紙漉きについての経験は、まったくない状態でした。

実は、高野紙の最後の職人さんは大分前に引退されていました。現役で紙漉きをしている人がいない中、紙遊苑の苑長に就任した下西さん。最初の三年間は、とにかくあちこち足を運び、かつて紙漉きに携わっていた方々に学びに回りました。

大阪の美術専門学校から和紙漉きの見学に来たり、講演を頼まれたりする機会もあり、和歌山県下の和紙について集めた情報を資料にまとめるなど、精力的に活動。和紙の原料から作る体験ができるこのコースも、そうした中で生まれたそうです。

産業としての和紙の規模が縮小し、元々使われていた国内産の材料は確保するのも難しく、輸入に頼る現状があります。そうした中、紙遊苑では下西さんのご尽力で、国内産の原料を揃えられています。

トロロアオイは和歌山県外の産地から譲ってもらったり、楮は敷地内で生育するなど、様々な取り組みをなさっています。

必要な分だけ取り出して、適宜使用されます。

現在、紙遊苑を運営されるのは苑長の下西さんとスタッフの栗川さんの2名体制。限られた人員・予算の中、訪れたお客さんに最大限の体験をしてもらえるように、という心配りを随所に感じました。

通常コースの記事でも書いたのですが、こうした創意工夫に触れられる紙遊苑の紙漉き体験は、産業としての和紙を強く実感させてくれます。もしかしたら、自分の家でもできるかも……? なんて気持ちになるくらいです。

一味も二味も違う和紙漉き体験、ぜひ一度紙遊苑にお立ち寄りの上味わってみてください!

いいなと思ったら応援しよう!