オンラインコミュニティ開設時、やっておくべきだったこと、うまくいったこと。【月報:コミュマネラボ】

こんにちは。

コミュニティ運営の実践的方法を学びあうコミュニティ「コミュマネラボ」を運営するひぐちです。

コミュマネラボには、2021年7月8日の開設から、約1ヶ月が経過しました。

道半ばではありますが、素敵な出来事がだんだんと増えてきました。

メンバーの好意に支えられ、心を温かくしつつも、さらに盛り上げていくために色々な企画を進めていきます。

早速ですが、わたし達はコミュニティの実践的方法を学びあうコミュニティであるので、コミュニティの外にも学びを公開し、還元していけたらと思い「ふりかえりnote」を書いていくことにしました。

このシリーズは、月次で更新していく予定です。

💡 届いたら嬉しい人:

コミュマネラボは、運営側に有名人(インフルエンサー)が不在であり、ゲームなど中心となるコンテンツもありません。

なので、コンセプトやテーマを中心に人が集まり、価値を感じてもらいながら場の熱量を高めていきたいコミュニティの運営者の方には、特に参考にしていただけるのではないでしょうか。

本稿では、① よかったこと ② 数値目標とその進捗 ③コミュニティ開設前にすべきだったこと の3つについて共有します。

コミュマネラボ はDiscord上に存在するオープンなコミュニティです。

すこしでも興味が湧いたら、気軽に こちら から参加してくださいね!

✍ ✍ ✍

① よかったこと

1-1 実際に学びや悩みがシェアされるように

開設当初は運営の検討不足であまりラボメンバー同士の会話はうまれていませんでした。(理由は後述しますね)

しかし、だんだんと投稿が増え、「困っていること」や「相談事」が投稿されるように!

そして、ラボメンバー同士での情報交換や、「うちではこうしていますよ〜」の共有が行われました。スレッド内では、わたし達も知らないアイデアや現場の知見が交換されていて、勉強になりました 📝

Discord の便利設定も、スッと教えてもらえたり、、!

1-2 メンバーの期待が可視化

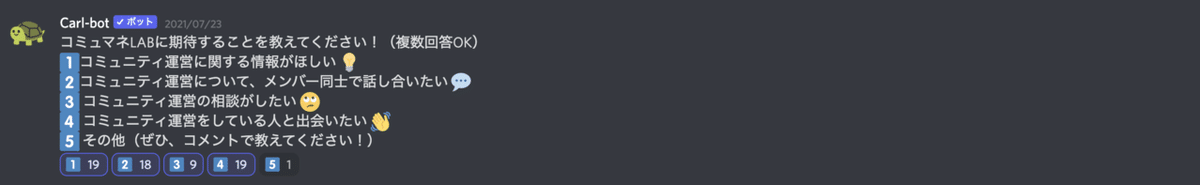

運営を続けていく中で、ラボメンバーが「何を期待しているのか」知るべく、スタンプ投票式のアンケートを取りました。(複数回答可)

Carl-bot を使用し、回答時応じてロールを自動付与することで、ラボメンバー同士でも「相手の期待すること」を認識できるようにしています。

回答率は 45%ほどであり(この数値が高いのか、低いのか、通常なのかも調べていきたいですね)、ラボメンバーが特に期待している項目を知ることができ、施策の優先順位を見直すことができました。

運営は「コミュニティの相談」のニーズがあると予想していたのですが、一番期待しているメンバー数が少なかったです。、(もちろん期待してくれているラボメンバーもいるので、まったくやらないわけではないですよ!)

明確なコンテンツが存在しないオンラインコミュニティは、顔が見えにくくキャッチできる情報が限られているため、このように情報を定期的かつ簡易に取得していくことが大事でした。

ちなみにロールはこんな感じで付与されます。

1-3 メンバーの流入元を計測した

web サービス同様、ゼロから立ち上げ、体験をつくるには計測が不可欠と考えています。以下の記事を参考に、招待url を複数発行し、チャネル毎に分配しました。

リリース後に上記方法を発見したため、途中からの計測です。それでも、発見がありました。

① PR TIMES は、リリース後も効力がある。

リリースから1ヶ月経過した現在でも、 PR times の記事から、4-5人 / week で参加していただいてます。メディアの特徴上、リリース後数日で効果は減少すると思っていたのですが、そんなことは有りませんでした!

PR TIMES さんすごい!感謝!

② 他コミュニティからの流入はすくない。

投稿の方法がよくなかった可能性も大いにありますが、他のコミュニティで「運営が」紹介したケースではほとんど流入がみられませんでした。意外と既存の入っているコミュニティで満足していたり、コミュニティ運営に関わる方が少数だったりしたのかもしれません。

②数値目標とその進捗

わたし達はコミュニティ運営に数値目標を設定しています。

コミュニティと数値目標は、水と油ではないかと感じる方もいるかもしれません。しかし、わたしは、目標を適切に設定できれば、良い居場所をつくりながら運営負荷も減らし、メンバーの体験価値を向上できると考えています。

適切な設定とは、コミュニティが提供したい価値、理想とする状態を想像し、それに近づいていくために必要なステップにあわせること、だと定義しています。

執筆時に、トラッキングしている指標は以下の2つです。

a. メンバー数

b. 発言人数割合

なぜ、上記の2つなのか。

「コミュニティ運営の実践的方法を学びあう」コミュニティである以上、目指している状態は、学びあいがたくさん起こり、知見が還元されること。様々なバックグラウンドを持ったコミュニティの方が一定数参加し、話しやすくなることで、学びの幅が広がり深みがでるはず、と考えたからです。

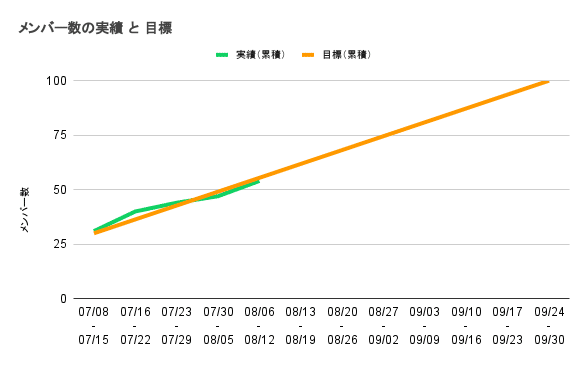

そして目標値ですが、9月末時点で「メンバー数 100人 / 発言人数割合 35%」 を目指します。

心理的安全性をつくりやすい範囲かつ新しい風が入ってくる状態はこのくらいではないか、と決めで設定しました。この良し悪しも、いつかの月報でお伝えできたらと思います。

(ほんとうは、学びあえているか、が一番の指標なんですが、その前座としてって感じですかね、、)

いよいよ、目標値と実績のグラフです。

***

a. メンバー数

メンバー数は今の所オントラックです。

リリースは PR times / note の2つのみで行いました。概ね予想通りの集客力でしたね。運営個人の SNS も部分的に使用していますが、Facebook などは未投稿であり、まだ伸ばせる余地はありそうです。

b. 発言人数割合

こちらですが、モニタリングを開始したのがここ2週間でした。まだ共有できる情報が溜まっていないので、来月の月報から共有しますね、わくわく。

③ 開設前にすべきだったこと

コミュマネラボ開設前は、コミュニティ運営者の方へのヒアリング、運営チームでの議論、リリース後のアクションプラン策定など、調査・検討には時間をかけました。

今思えば粗い部分もありましたが、準備は満点のリリース!

........のはずでした。

「なぜ、やっておかなかったんだ😇」と直面した出来事があったのです。開設したタイミングでできていれば、もっとLABメンバーに価値を返せたはずだと悔しい気持ちです。

それは、コミュニティの価値を生み出す方法を具体的かつ徹底的に考えることでした。

開設前は、コミュニティだからコミュニケーションが行われるし、運営はサポートできる話題を提供できればよいよね、と考えていました。

そのためにはガイドラインやオンボーディングテキストで、行動の基準を提示できれば、あとはいい感じにできるはず、だと。

しかし、それはあまりに不親切であったのです。

知人をディナーパーティに招待し、具材と調理場だけを用意した上で、ソファで寛いで眺めているようなものでした。

本当に必要なのは、料理を作りながら、きてくれた人が調理に参加しやすいコミュニケーション/仕掛けをつくるべきだったのです。

どれだけ具体的な方法を考えられるか。そして、それを作り出しやすい流れをどう作るのか、を急いで考えました。

例えば以下の感じです。

学びあいを実現する方法 : メンバーが立てた問に対して他のメンバーがチャットでレスを返すこと

どうしたら促進されるか?:既存運営者の悩みをヒアリングし、そのテーマに基づいた参加ハードルの低いイベントを企画。メンバー同士ではなしやすい雰囲気をつくりながら、話題をスレッド化し、回答を集める。答えが集まらない場合には、運営が解答しやすそうなメンバーにパスを出してみる。

具体的な方法を複数用意できれば、メンバーが価値を感じられる機会は増えるでしょう。すると、模範的な方法が共有されるので真似がしやすくなり、よりコアな活動に参加してもらいやすくなります。

繰り返すことで、運営の負荷も楽になっていっくのではと感じています。

この反省を活かし、その後は学びあいを促進する方法を考え、試行錯誤しながら実践しています。

体験やコンセプトは思いつくのですが、「価値」をどう提供するかは漏れがちでした。価値の提供方法にとことん向き合う思考は、プロダクト開発とも通じるものがあるなと感じています。(実はプロダクト開発から応用できることが多いかも?)

✍ ✍ ✍

ここまでお読みいただきありがとうございました。

初回盛り上がってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?

ご意見ご感想はもちろん、もっと良い学びなどもお気軽に「コミュマネラボ」でお聞かせください!

コミュマネラボ参加方法

Discord上にコミュニティを開設しています

以下の参加申し込みフォームをご記入ください。毎週月曜日に招待リンクをお送りいたします!(Discordのアカウントをご用意ください。)

また来月もお楽しみに!

ほなまた!