世界市場における日本のアニメシェアは4%? 定義のチェックは必要

少し前になりますが、角川アスキー総合研究所の遠藤さんが書かれていた記事で興味深い指摘がありました。

アニメ産業の市場シェアに関しては、ローランド・ベルガーが2015年にはじき出した数字があり、4%程度となっていた。これは、思いのほか小さな数字で「本当にそうなの?」と思われた人も多いと思う。しかし、このWikipediaの他言語のページ数の集計は、そのとおりといえる結果である。

「日本のアニメは世界の60%のシェアである」という説に対して、Wikipediaから市場を推計したところ、4%程度という数字になったとのこと。

■定義

市場議論の前提としては、アニメの定義の問題があるかと思います。

①アニメの「種類」

アニメは、日本がメインとする2D手描きアニメとするのか?

あるいは、3DCGアニメやストップモーションアニメも入れるのか?

3DCGアニメの場合は、セルルックはもちろんフォトリアルの作品もアニメなのか?

VTuberはアニメなのか?

実写映像も使われる場合、その割合がどこまでだったら、アニメ作品とされるのか?(映画『アバター』なども、ある種のアニメ作品ではないのか?)

②アニメの「産業」

映像制作のみならず、アニメの二次利用分をどこまで市場として入れるのか?

(「制作の市場」と「二次利用分も含めた市場」はおよそ10倍程度の差がある)

定義次第で、何を「アニメ」にするかによって前提が変わってきます。

とはいえアニメの「産業」は別にして、「種類」については米国アカデミー賞で取り決めがされています。

●アニメーション映画とは主要なキャラクターの演技(パフォーマンス)がコマ撮り技術でつくられている映画と定義され、一般的に二つの分野、物語と抽象(ノン・ストーリー)の分野がある。

。その手法は、手描きアニメーション、コンピューターアニメーション、ストップモーション、クレイ・アニメーション、ピクセレーション、カットアウトアニメーション、ピンスクリーン、カメラ・マルチバス・イマージリー、コマ撮りによる万華鏡効果、フィルムに直接描く手法などがある。

●モーションキャプチャーとリアルタイムで進行する人形劇はアニメーション技術ではない。

●物語アニメーションではアニメイトされる主要な登場キャラクターが多く占めていなければならない。

3DCGやストップモーション作品なども「アニメ」ですね。生の俳優が演じている『アバター』を、アニメ作品とするのは厳しそうです。

■4%か? 60%か?

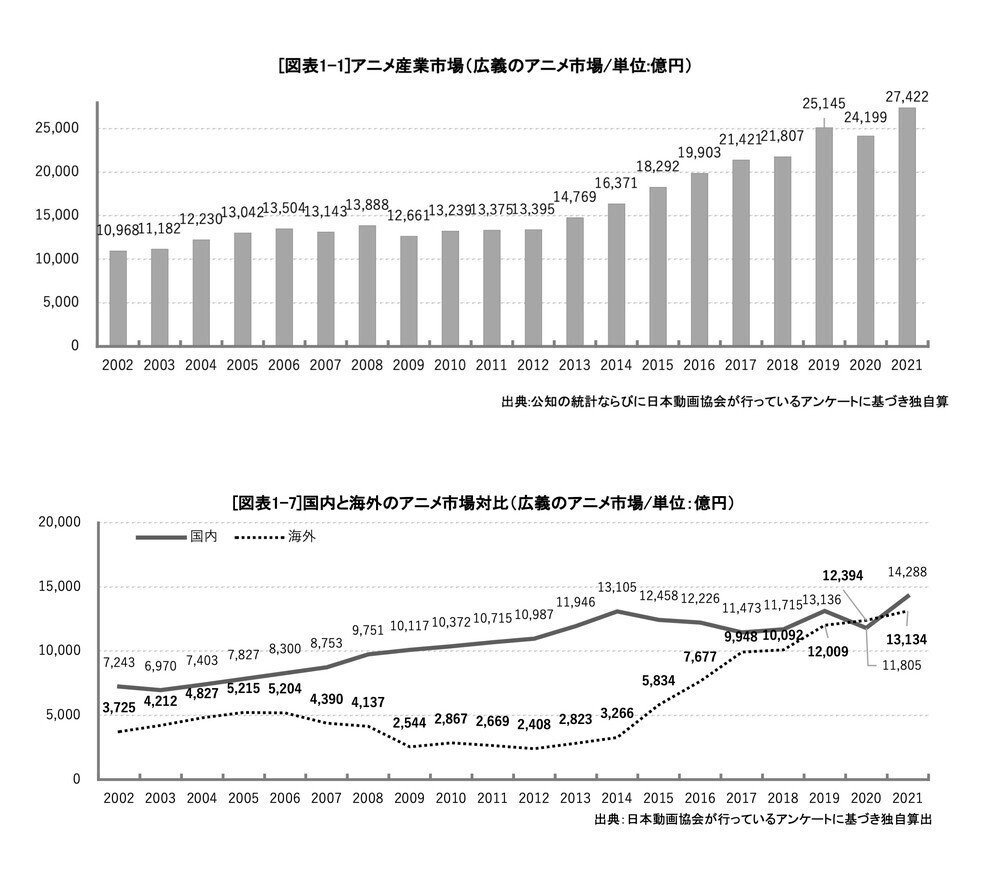

日本製のアニメ市場が伸びていることは確かです。現在、海外市場は、2021年度において1兆3134億円(前年比6.0%増)となっています。

ほぼ国内と変わらない市場規模まで成長しています。

なお国内と海外を合わせると、市場規模としては2兆7422億円になります。

一方、世界全体のアニメ市場規模は、3兆7,587億円(286億ドル)というレポートもあります。

……って、あれれ~おかしいぞ~。(コナン君の口調で)

日本のアニメ市場は、世界市場全体の4%ではなかったのですか?

世界市場が3兆7,587億円であれば、シェアの4%は1,503億円しかありません。

一方、「日本のアニメは世界の60%のシェアである」という説をとると、こちらは2兆2,552億円になります。(3兆7,587億円の6掛け)

60%の方がリアリティある感じがします。

そこで参照元をよくよくチェックしてみると、ディズニーやピクサーなどの超メジャーには触れられてなく、アニメの主要企業として、ぴえろやIG、東映アニメーションなどが紹介されていました。

このレポートにおける「アニメ」の定義としては、手描きの2Dアニメがベースでした。

このように、ひと言で「アニメ」といっても、様々な切り口があるので、アニメ産業のことを論じるときは、「定義」の確認が必要になってくると思います。