京のうつくし図鑑-14・おなご神社《いちひめさん》

女性の願いをかなえてくれる神社を訪ねて

一年を通じて多くの人々が足を運ぶ京都。この町はどこか懐かしく、日本人の心の故郷のような場所である。長い歴史の中でさまざまな時代を見守ってきたこの地には、多くの神々が祀られ、今日までその息づかいを伝えている。

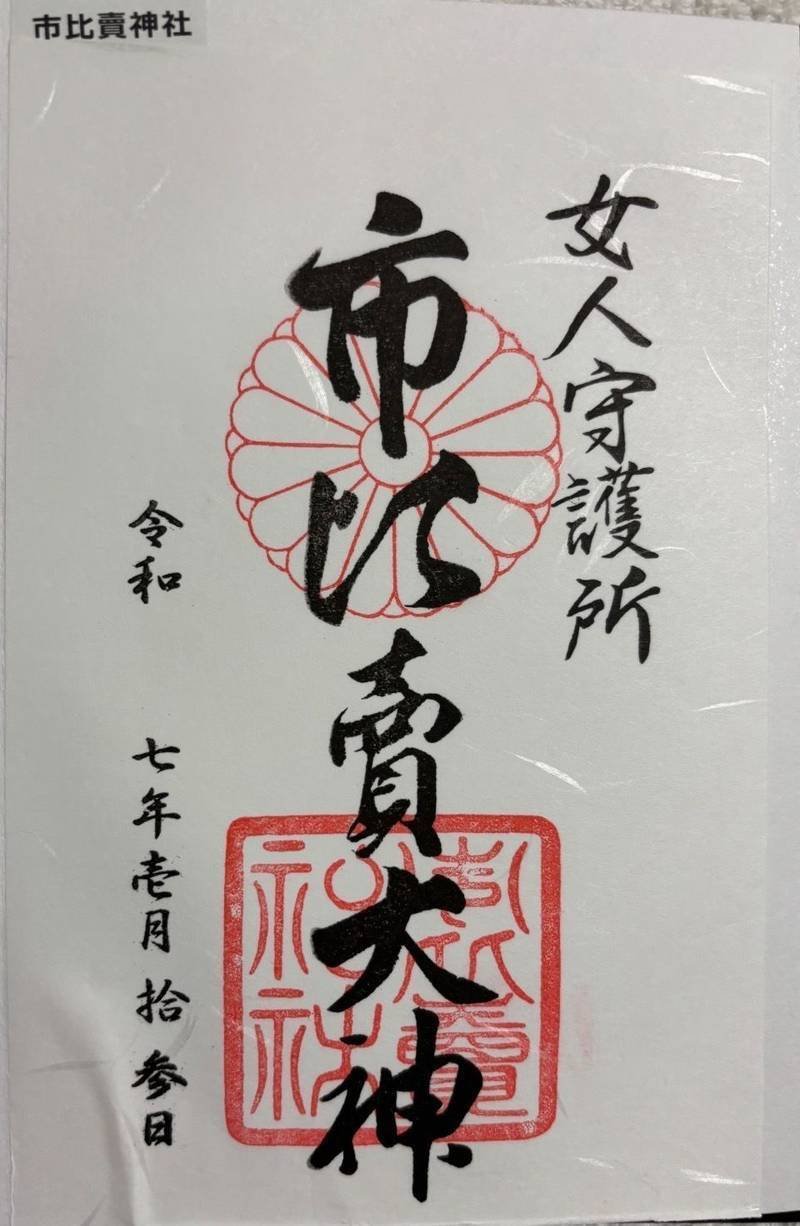

現代女性は、仕事に家事、育児と、多忙な日々をエネルギッシュにこなしているが、時に心が疲れることがあるのは言うまでもない。京都にはそんな女性たちの願いを温かく受け止める場所がある。「いちひめさん」と親しまれてきた、女神をお祀りしている「市比賣神社(いちひめ神社)」だ。女性の守り神として平安時代から信仰され、この町を見守り、女性たちにそっと力を与えてきた。新しい年が始まった新春こそ、心の静けさを願いに「いちひめさん」を訪ねたい季節である。

赤ちゃんの成長を祈る儀式が、市比賣神社の伝統…。ここには女性の思いに寄り添う物語がある

市比賣神社は、その御祭神すべてが女神であることから、女性の守り神として広く知られている。女性の願いごと全般にご利益があるとされ、とりわけ「女人厄除けの神」としての信仰が篤い。全国各地から厄除けを願う女性たちが絶えず参拝に訪れる場所である。

赤ちゃんのお食い初めは、市比賣神社の「五十日百日之祝」に始まった?

この神社の歴史は、平安時代までさかのぼる。当初は市場の守り神として、人々の生活に深く寄り添っていた。昭和2年には、日本初の「中央卸売市場」が京都に開設され、その一角に「市姫神社」の分社が祀られた。ここでも女性たちの信仰を集めている。また、市比賣神社の伝統に「五十日百日之祝」の行事が知られている。生後50日目や100日目の赤ちゃんに「五十顆之餅(いかのかのもち)」を授け、その健やかな成長を祈る風習は、お食い初めの原型としても知られている。

出典:京都もよう KYOTOMOYOU

源氏物語など文学にも登場、市比賣神社

市比賣神社は、文学の世界にもその名を刻んできた。『源氏物語』をはじめとする古典文学に描かれ、その存在感を示している。時代を超えて愛されるその姿は、女性の願いを温かく受け止める場所として、今も変わらず多くの人々を惹きつけている。参拝することで、歴史の息吹を感じながら、自分自身の心と向き合うひとときを得ることができると評されている。

天皇家も産湯に親しんだ湧き水「天之真名井」

市比賣神社の象徴、「天之真名井(あめのまない)」は、清らかな湧き水である。この水はかつて歴代天皇の産湯として使われた由緒あるものであり、今日もお茶会や日常生活に活用される。格式高い神社でありながら、家族や母子の守護神としての親しみやすさも兼ね備えていることが、この神社の魅力である。

手を合わせると、願いが叶うという、御神井「天之真名井」

姫みくじに願かける人が多いのは、姫みくじの数にあらわれている。

出典:Yahooニュース

特に印象的なのが、母神が童神を抱く御神像である。その慈愛に満ちた姿は、訪れる人々の心を優しく包み込むようだ。また、本殿が北向きであるのは御所を守護するためとされ、歴代の皇后たちから深い崇敬を受けてきた歴史を持つ。こうして女性にとって特別な意味を持つ神社となり、多くの人々がその加護を求めて足を運ぶ。

出典:omairi

京都の風に響く、いちひめ雅楽会

雅楽は、かつて宮中や神社仏閣に仕える人々、そして専門家たちによって演奏される特別な音楽であった。しかし、明治6年(1873年)、その厳しい制限が解かれ、雅楽は広く人々に開かれた。以来、だれもがその調べに触れ、演奏することができるようになったのである。

宮司の飛騨富久氏がライフワーク、文化遺産として雅楽を伝承

京都の市比賣神社においても、雅楽は独自の発展を遂げてきた。その礎を築いたのは、かつての宮司であった飛騨邦冨氏である。彼が雅楽の教えを始めたのは昭和初期のこと。さらにその志を受け継ぎ、昭和43年(1968年)からは現在の宮司、飛騨富久氏が文化遺産としての雅楽の研究と継承に努めている。

こうした努力の結晶が「いちひめ雅楽会」である。この会は、昭和55年(1980年)に飛騨富久氏を主催者として設立された。日本の伝統音楽である雅楽を正しく伝承し広めることを目指し、宮内庁式部職楽部の岩波茂氏から直接指導を受けながら、200名を超える会員が楽器や舞の練習に励んでいる。年齢や経験を問わず、多くの人々がその美しい音色に魅了され、日々その芸術を磨いている。

雅楽の海外公演を通じて、京都の伝統を世界に発信

さらに、いちひめ雅楽会は毎年定期演奏会を開催するだけでなく、文化の交流を目指して新たな挑戦にも取り組んでいる。その一例が「MATOMA」の活動である。MATOMAは平成4年(1992年)に設立され、伝統文化の国際的な架け橋となるべく、雅楽と現代バレエを融合させた新しい表現を創り上げている。京都を拠点とした試演奏から、海外公演にまでその活動を広げ、地球の自然保護や四季との調和を訴えながら、京都の伝統を世界に発信しているのだ。

雅楽の調べが風に乗り、京都から世界へと響き渡る。それは伝統と創造が織りなす新たな文化の風景である。飛騨富久氏をはじめとする人々の情熱が、その音色に息づいている。筆者は雅楽に関わるプロジェクトを経験した。その時の印象は、美しい調べに身を置くと、心が千年の時空を超えるようだったことを今も忘れることはない。

第三十三回いちひめ雅楽会定期公演-6-2 3D/180度映像 浦安の舞

youttube登録:牟田口章人

市比売神社。天之真名井と姫みくじ-2020年9月29日

Youtube登録:Kyoto no T

京都市下京区の市比売神社。 境内には、皇族の皇子や子女が誕生した時に産湯として使った天之真名井が湧き出す。 この御神水を飲んで絵馬に願い事を一つ書いて奉納すると、その願いが叶うと伝えられている。 天之真名井の後ろには、たくさんの姫みくじが置かれている。

タイトル画像は、Navitaime様の出展画像をお借りしました。

ありがとうございます。

いいなと思ったら応援しよう!