成人発達理論【器の育成方法】

成人発達理論の話ばかりですが、今年の研究テーマとしてココは愚直にやって行こうと思います。そもそも成人発達理論とは?を改めて解説しながら、器の成長/垂直的成長に着目し、どうやって伸ばすのか?について考えて行きたいと思います。

おさらい(成人発達理論における成長)

成人発達理論では人間の成長は垂直的成長(器の成長)と水平的成長(技術の成長)があるという考えをベースにしています。

パフォーマンスは垂直/水平の能力の掛け合わせで表現されます。だからこそ、技術的な方向だけに目を向けているとパフォーマンスが伸び悩んでしまうタイミングが来ます。

垂直的成長の発達過程

利己的段階→他者依存段階→自己主導段階→自己変容段階と4つの発達段階がありますが、それぞれ軸足にしている視点が変わっていきます。ココに垂直的成長をする事でメタ認知能力(複数の視点で物事を捉える)が得られる要因があります。

利己的段階

軸足|自分

特徴|自分勝手/自己中心的な状態

他者依存段階

軸足|他人 ※帰属を求め、長いものに巻かれる

特徴|常にステークホルダーの顔色をうかがい気分を害さないように

行動をしていく八方美人的な状態

自己主導段階

軸|自分 ※周りのことも大切だけど、自分自身を大切にしたい(自愛)

特徴|周りの意見を聞くことも出来るが、最終的には自分がどの様に

考えているかを基に判断を下す事が出来る状態

自己変容段階

軸|他人 ※社会があっての自分という事を俯瞰的に認知(慈愛)

特徴|自身の意見を持ちながらも、常に新しい情報を基にアップデートを

掛け続ける事が出来る状態

自分に軸を置く段階と、他人を軸に置く階段を交互に登ることで、垂直的成長は進んでいきます。そのため、フェーズが上がっていくごとに、より多くの視点で物事を捉える事が可能になっていきます。

《補足》

私自身、コーチングを過去200名以上の方にやらせて頂いていますが、他者依存段階→自己主導段階に移行するタイミングの人がコーチングを受ける確率が高い気がします。組織人として仕事をやっている中で、組織の意向に合わせる中で、改めて自分の軸を作る事に意識が向かうような印象です。ちょうどこのフェーズの方は水平的成長だけでは成長が頭打ち(鈍化)することもあり、垂直的成長にも目が向くのでは?と思います。

《コラム》経営層は垂直的成長の段階が高い

上記のデータは、アメリカの有名企業の経営者(CEO)とミドルマネージャーを対象に実施した実験結果をまとめたものです。究極言いたいことは以下の2つです。

・経営層(CEO)は自己主導段階から、自己変容段階の人しかいない

・パフォーマンスは発達段階が上がるにつれて、比例して上がっていく

一番下に発達段階を利己的段階から自己変容段階までが記載してあります。その上にCEOとミドルマネージャーの数がありますが、CEOは他者依存段階と自己主導段階の間の3.5というゾーンには1人もおらず、4(自己主導段階)以上のゾーンに21人全ての人が該当しています。一方で、ミドルマネージャーは2.5~4.5までの間に満遍なく分布しています。また、折れ線グラフは各段階ごとの仕事のパフォーマンスですが、右肩上がりになっていることから発達段階とパフォーマンスが相関している事がわかります。

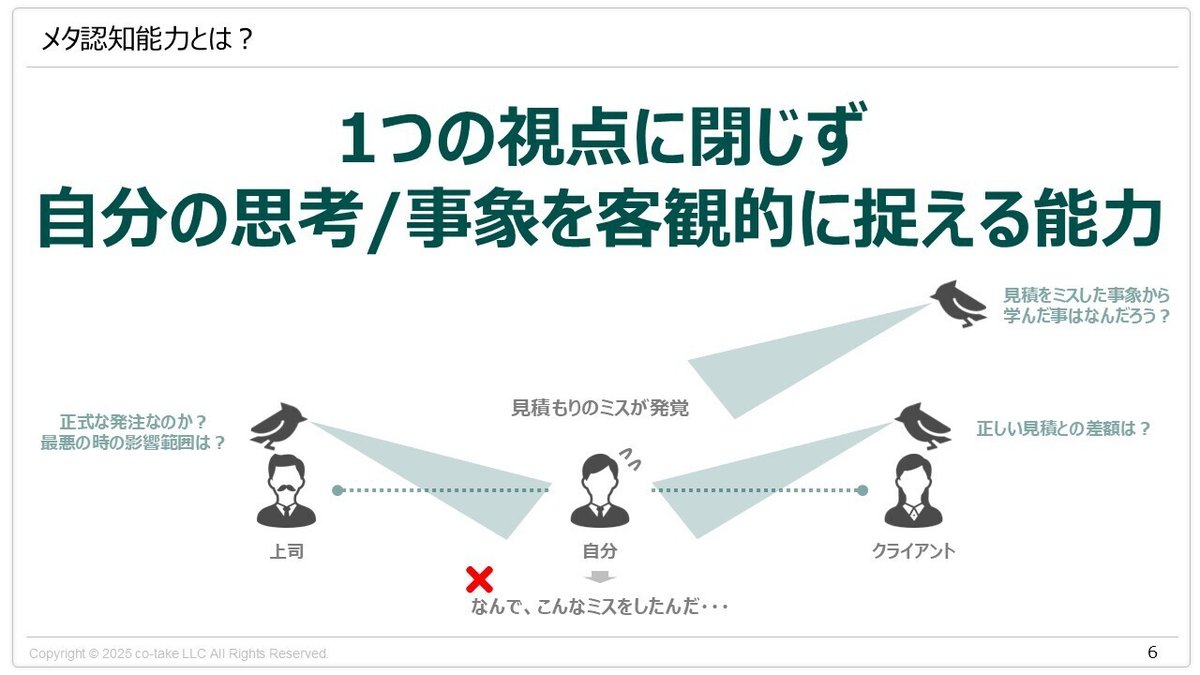

メタ認知能力とは

メタ認知能力とは、1つの視点に閉じず、自分の思考/事象を客観的に捉える能力です。前回の記事で詳細は書いてあるので、見ていない方は是非、ご参照下さいm(_ _)m

これが出来る事で一を聞いて十を知れるため、変化の激しい市場環境でも継続的に成果を出し続ける事が出来ます。知識を学ぶ事も大切(水平的成長)ですが、最近では情報量が膨大すぎてこの領域のキャッチアップには限界があると思います。そこで、今後は垂直的成長を高める事で、抽象的な思考をして一から二十、三十と思考出来る人が求められています。

またこの領域は生成AIとも非常に相性が良いです。垂直的成長が出来ている人は、抽象的な思考から具体的な施策に落とし込む際に生成AIを活用しています。構想は自分でまとめ、細かな技術的/具体的な部分を生成AIが補うという関係です。そのため、知識のボリュームが少なくてもビジネスで成果を出すことが出来ます。直近ではソロプレナー(自分自身が唯一の従業員であるビジネスを立ち上げる人)と呼ばれる人たちも出て来ており、ますます垂直的成長の重要度が高まっています。

先日、GAFAMを抜いて時価総額で世界No.1企業になったNVIDIA/CEOが台湾大学の卒業式でスピーチをしていました。『AIではなく、AIを使いこなせる人が仕事を奪う』という話は、垂直的成長を意識しないと仕事がなくなっていくと解釈出来ると思います。

器の育成方法

困難な課題との対峙 or 自分との対話(内省)

メタ認知をする機会をどれだけ持てているかが重要になり、以下2パターンのどちらかの機会が大切な要素になります。

パターン1|困難な課題との対峙

今自分が持っているスキルや知識では到底太刀打ちできないような壁にぶち当たる事です。現場でエースだった人が、リーダーに上がったタイミングで挫折。苦労して、少しずつ素敵な管理職になっていくケースなどはわかりやすい例だと思います。自分が結果を出すことと、チームとして結果を出すことは根本的に違うため、自分の思考から変えていく必要があります。ベンチャー/中小企業など、まだまだ会社の仕組みが出来ていない場合には自分主導で処理しないといけない事が多いです。そのため、仕事をする中で困難な課題と数多く対峙し、メタ認知力が高まっていきます。

ただ、こちらに関しては企業のホワイト化が進みすぎているため機会を得られない人も多いと思います。セクハラ/パワハラと言われる可能性を恐れてマネジメント側が困難な課題を渡さずに自分でやってしまうケースも多いからです。

パターン2|自分との対話(内省)

毎日の業務の中でも気付きはたくさんあります。しかし、振り返る時間を意図的に持っていないと、体験はただただ流れて行ってしまいます。そこで、忙しい中でも体験→経験→知見に変える習慣が必要です。こちらは、誰でも出来ることではありますが、やり方がわからない/やる価値を見いだせていないため、習慣化まで落とし込みが出来ないケースが多いです。

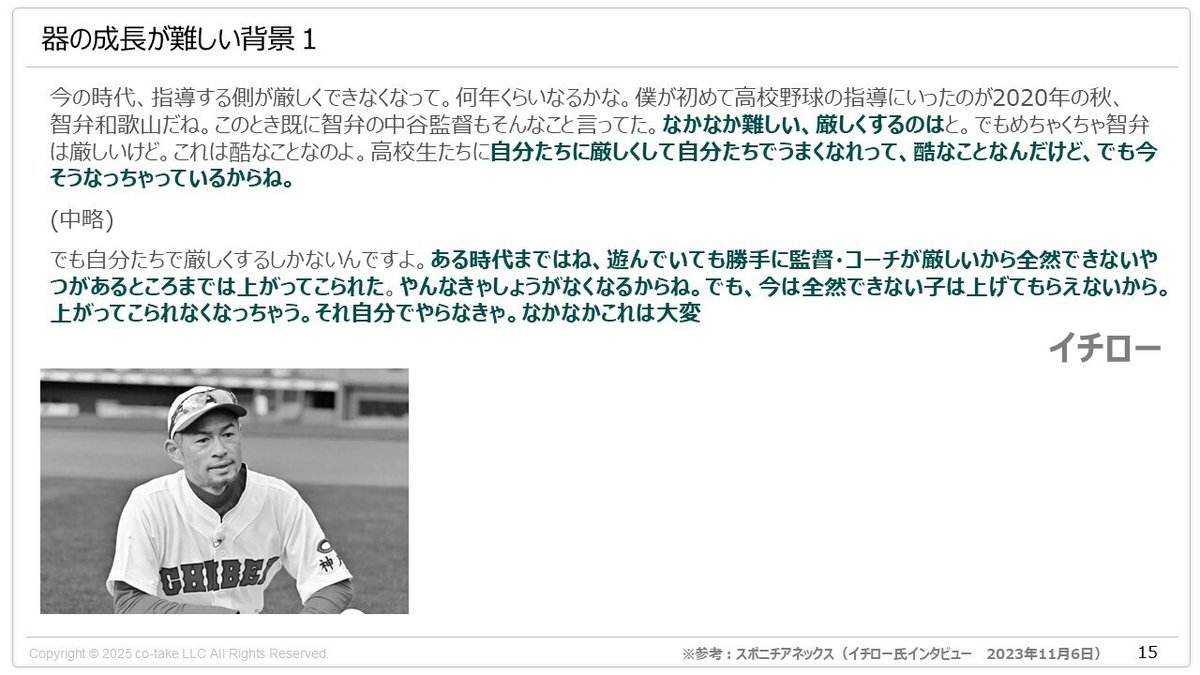

困難な課題に当たる事がすくなってきているのは、若い世代も同じです。以前の記事でも書いている部分ではあるのですが、イチローさんの記事を引用します。高校野球でも監督/コーチが厳しく出来ないため、自分で自分に厳しく出来る子しか成長しなくっている状況があるとの事です。

困難な課題との対峙については、数千億ドルを運用している世界的な投資ファンドのBridgewater Associatesでも重要視されています。同社では、役員クラスの人材でも健全な不安定さが必要と考えているため、新しい領域への配置転換が頻繁に行われる企業文化です。進歩(成長)とは、痛み(困難な課題との対峙)+内省とされており、上記で記載した垂直的成長を形作る2要素が重要視されています。もちろん、企業としては、メンター/コーチなどのメンタル的なケアや実務のサポートも充実しており、垂直的成長を仕組み化しています。

内省の種類

内省についても時間軸/テーマを変えた2種類が必要だと考えています。1つは短期的な振り返りです。日常の業務の中から、学びを得る習慣になります。もう一方は、中長期的な視点での振り返りです。今年の目標/人生のテーマ/事業目標など一定期間は向き合い続けないといけない事に着手する事で、3ヶ月~半年ぐらいのスパンで自身をメタ認知していきます。

短期的な振り返り(セルフマネジメント)の詳細については、また記事を書ければと思いますが、セルフマネジメントが出来る事で、自分の機嫌を自身でとれるようになり、過去/現在/未来の視点を持ちながら業務に当たる事が出来ます。結果として、高い水準で自身の精神状態を保ちながら、パフォーマンスを出し続けられるようになります。

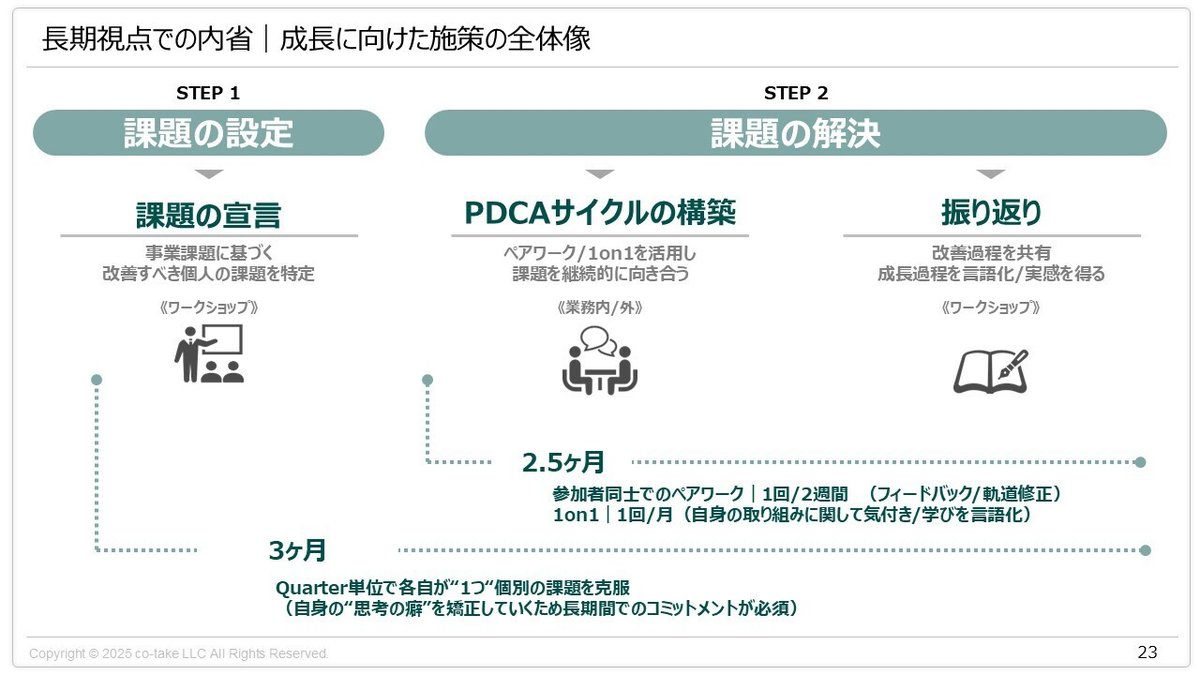

中長期での垂直的成長|ワークショップ

ワークショップの概要

中長期視点でのワークショップでは、3ヶ月のスパンで1つの大きな課題(One Big Thing)に向き合って行きます。最初に課題を設定し、それを3ヶ月の中でPDCAサイクルを回しながら解決していく流れです。ポイントは2つあります。1つはワークショップでやる事で周りの仲間に課題を宣言する点です。一緒に取り組む仲間にもよりますが、職場の仲間であれば、常にフィードバックを貰える状態になり、日常の意識から変えていくことが可能です。2つ目は、ペアワーク/1on1の機会を設けて定期的に向き合う時間がある事です。自身がどうしても乗り越えたい課題について、人の力を借りながら進める事が出来るためプロジェクトが止まる事を防ぎます。

課題の設定

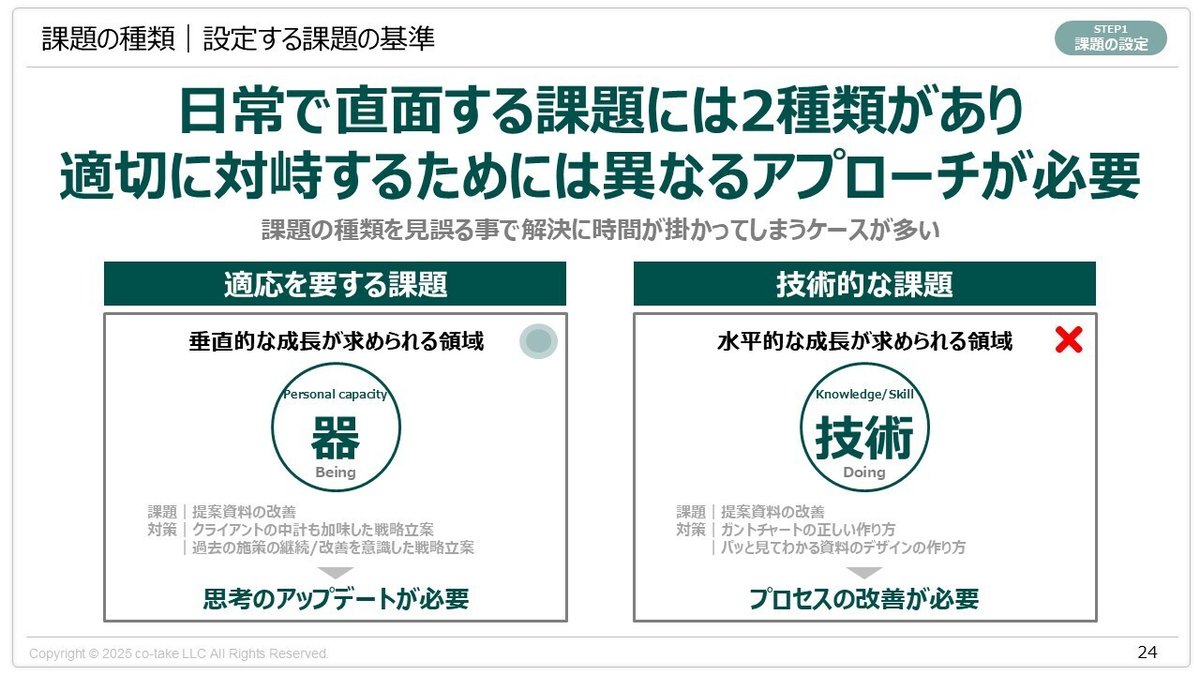

課題には2種類があり、上記で説明したような大きな課題(One Big Thing)は適応を要する課題と言われ、今の自分のスキル/能力では太刀打ちできないような課題を指します。垂直的成長を必要とし、物事の捉え方の変化を求められます。一方で、技術的な課題は、知識だけ入れれば、乗り越えられてしまうものになります。

この課題の見極めを丁寧にやる事で、自身を大きく変える機会を掴む事が出来ます。アインシュタインも問題の設定が最も大切だという話をしていますが、この中長期での取り組みに関しては、どれだけ最初のワークショップで自身に向き合えるか?が重要な要素になります。

最適レベルでの成長

ワークショップ/1on1/ペアワークと人と関わりながら自身と向き合う箇所も重要になります。人には成長する時に最適レベル(サポートを受けて達成できる領域)と、機能レベル(自分一人で達成できる領域)があります。最適レベルの方が高いパフォーマンスを引き出すことが出来るため、効率的に成長を得ていくためにはこの場面を意図的に作っていく必要があります。だからこそ、1人ではなくグループで取り組む事に価値があります。

まとめ

今回の記事では垂直的成長をどのように実現するのか?という枠組みについて書いてきました。コーチングをやっていてもメタ認知力が高まっている人は仕事での成果が出ているし、何より話をしていて視点/視座が高くなっている事を感じます。そのような状況をコーチングではなく、ワークショップでつくる事でより多くの人の垂直的成長に寄与していければと思っています。また、ワークショップの具体的な詳細は別の記事で書けたらとm(_ _)m