古典名作:グレートギャツビー(4)

前回

本編

第四章

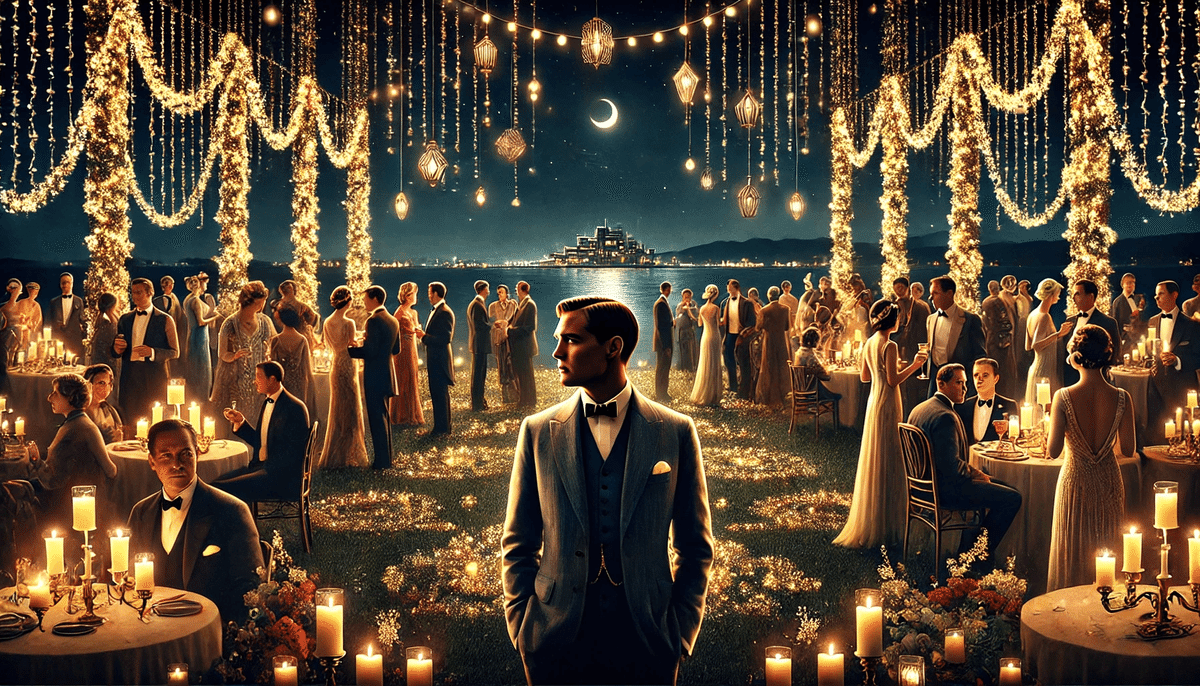

日曜の朝、沿岸の村々で教会の鐘が鳴り響く中、ギャツビーの家に再び人々が集まり、その芝生の上で陽気にきらめいていた。

「彼は密造酒屋なんだ」と若い女性たちは言いながら、彼のカクテルと花の間を行き交っていた。「一度、彼は自分がヒンデンブルクの甥で悪魔の従兄弟だってことがバレた男を殺したのよ。あのバラを取ってちょうだい、そして、あのクリスタルグラスにもう一滴注いでくれる?」

私は一度、その夏にギャツビーの家に来た人々の名前を、空いた時刻表のスペースに書き留めたことがある。今、その時刻表は古びて折り目がぼろぼろになり、「このスケジュールは1922年7月5日から有効」と記されているが、まだかろうじて読める灰色の名前たちは、私がこれまでに述べた一般論よりも、ギャツビーの歓待を受け、彼について何も知らないという微妙な敬意を払った人々の印象を、あなたによりよく伝えるだろう。

イースト・エッグから来たのは、チェスター・ベッカーズとリーケス夫妻、そしてイェール大学で知り合ったバンセンという男や、昨夏メインで溺死したウェブスター・シヴェット博士、さらにホーンビーム家やウィリー・ヴォルテール家、そしていつも角に集まり、近づく者をヤギのように鼻であしらうブラックバックという一族。そして、イズメイズ夫妻、クリスティーズ夫妻(正確にはヒューバート・アウアーバッハとクリスティー氏の妻)、そしてある冬の午後、何の理由もなく突然髪が真っ白になったと言われるエドガー・ビーバー。

クラレンス・エンダイブもイースト・エッグの住人だったと記憶している。彼は一度だけ、白いニッカーボッカーを履いてやってきて、庭でエティという浮浪者と喧嘩をした。さらに島の遠方からは、チードル家、O.R.P.シュレーダー家、そしてジョージア出身のストーンウォール・ジャクソン・エイブラムス、フィッシュガード家、リプリー・スネルズが訪れた。スネルは刑務所に入る3日前にそこにいたが、車道で酔っ払いすぎて、ユリシーズ・スウェット夫人の自動車に右手を轢かれてしまった。ダンシーズ夫妻も来たし、60歳を超えたS.B.ホワイトベイトや、モーリス・A.フリンク、ハンマーヘッド家、そしてタバコ輸入業者のベルーガとその愛人たちも。

ウェスト・エッグからは、ポールズ家、マルリーディーズ家、セシル・ローバックとセシル・シェーン、州上院議員のガリック、映画会社フィルムズ・パー・エクセレンスを支配するニュートン・オーキッド、エクハウスト、クライド・コーエン、ドン・S・シュワルツ(息子)、そしてアーサー・マッカーティーなど、映画業界に関わる人々がやってきた。さらにキャトリップ家、ベンバーグ家、G.アール・マルドゥーン――後に妻を絞殺したあのマルドゥーンの兄弟――ダ・フォンターノというプロモーター、エド・ルグロス、ジェームズ・B.(「ロット・ガット」)フェレット、デ・ジョングス家、アーネスト・リリーも訪れ、彼らはギャンブルをするために来た。フェレットが庭に出て行くと、それは彼が一文無しになったことを意味し、翌日には関連する株が大きく動くことが予想された。

クリップスプリンガーという男はあまりにも頻繁にやってきたため、「居候」として知られるようになった。彼に他の住まいがあったかどうかは疑わしい。演劇関係者では、ガス・ウェイズ、ホレース・オドナヴァン、レスター・マイヤー、ジョージ・ダックウィード、フランシス・ブルなどがいた。さらにニューヨークからは、クロームズ家、バックハイソンズ家、デニッカーズ家、ラッセル・ベティ家、コリガンズ家、ケレハーズ家、デュアーズ家、スカリーズ家、S.W.ベルチャー家、スミルクス家、離婚したばかりの若いクインズ夫妻、そしてタイムズスクエアで地下鉄に飛び込み自殺したヘンリー・L・パルメットもいた。

ベニー・マクレナハンはいつも4人の女性を連れてやってきた。その女性たちは物理的には同一ではなかったが、互いに非常に似ていたため、必然的に彼女たちが以前からそこにいたかのように感じられた。彼女たちの名前は忘れてしまった――ジャクリーヌだったと思うが、コンスエラ、グロリア、ジュディ、ジューンだったかもしれない――そして彼女たちの姓は、花や月のような美しい名前か、あるいは大富豪の名を持っており、彼女たちはそれが真実であると押し問答の末に認めるのだった。

これらの人々に加え、ファウスティーナ・オブライエンも少なくとも一度は来ていたし、ベーデカー姉妹や、戦争で鼻を撃ち飛ばされた若いブリュワー、アルブルックスバーガー氏とその婚約者ミス・ハーグ、アルディタ・フィッツ=ピーターズ、かつてアメリカン・レギオンの会長だったP.ジュエット氏、そして運転手と噂される男と一緒に来たクラウディア・ヒップ嬢、そして何かの公爵と呼ばれた王子がいた。彼の名前は、もし私が知っていたとしても忘れてしまった。

この夏、これらの人々がギャツビーの家にやって来た。

7月下旬のある朝、9時に、ギャツビーの華麗な車が私の家の石畳の車道に停まり、三音のクラクションがメロディを奏でた。

彼が私を訪ねてきたのは初めてだったが、私はすでに彼のパーティーに二度参加し、水上飛行機に乗り、彼の強い勧めで何度も彼のビーチを利用していた。

「おはよう、友よ。今日は一緒に昼食を取るつもりだ。それで一緒にドライブでもしようと思ってね」。

彼は車のダッシュボードにバランスよく体を乗せ、その動きの機敏さは、どこかアメリカ特有のものだった。それは若い頃に肉体労働をほとんど経験せず、さらに不規則で気まぐれな遊びを通じて自然に身につけられた、形のない優雅さから来ているのだろう。この特質は彼の几帳面な態度の中にしばしば現れる落ち着きのなさとして現れ、彼は決してじっとしていることがなかった。どこかでいつも足をタップしたり、手をせわしなく開閉したりしていた。

彼は私が車を賞賛しているのに気づいた。

「いい車だろう、友よ?」彼は車から飛び降り、私により良い視界を提供した。「これまでに見たことがないのか?」

見たことはあった。誰もが見たことがあった。それはリッチなクリーム色で、ニッケルの光沢があり、巨大な車体のあちこちが、帽子入れや食事用の箱、工具箱で膨れ上がり、複雑な風防がいくつもあり、そのすべてが複数の太陽を映し出していた。私たちは多層のガラス越しに緑色のレザーの温室のような車内に座り、町に向かって出発した。

過去1か月の間に彼とはおそらく6回ほど会話を交わしたが、彼があまり多くを語らないことに失望していた。最初は彼が何かしら重要な存在であると感じたものの、その印象は徐々に薄れ、今では隣の派手なロードハウスの所有者でしかなくなっていた。

そして、あの奇妙なドライブが始まった。私たちがウェスト・エッグの村に着く前に、ギャツビーは洗練された文体を途中で放り出し、キャラメル色のスーツの膝を不確かな動作で叩き始めた。

「聞いてくれ、友よ」と彼は突然言い出した。「お前は俺のことをどう思ってる?」

その質問に対してふさわしい曖昧な返事を始めた私は、少し戸惑っていた。

「まあ、俺の人生について話しておきたいんだ。あの噂話から俺のことを誤解してほしくないからな」

そうか、彼は自分の屋敷で飛び交う奇妙な噂を認識していたのだ。

「神に誓って真実を話すよ」彼は突然、右手を挙げて天罰の用意をするように命じた。「俺は中西部の裕福な家の息子だ――今では全員亡くなっているけど。アメリカで育てられたが、オックスフォードで教育を受けた。というのも、俺の先祖は何世代にもわたってそこに通っていたからだ。家族の伝統なんだよ」

彼は横目で私を見た――そして私はジョーダン・ベイカーが彼が嘘をついていると信じた理由を理解した。彼は「オックスフォードで教育を受けた」というフレーズを急いで言い、あるいは飲み込んだり詰まったりして、それが以前から彼を困らせているかのようだった。この疑念が生じると、彼の全ての話が崩れ始め、彼には何かしら不穏なものがあるのではないかと思い始めた。

「中西部のどのあたりだ?」私はさりげなく尋ねた。

「サンフランシスコだ」

「なるほど」

「家族が全員亡くなって、多くの遺産を相続した」

彼の声は厳粛で、その突然の家族の消滅が今でも彼を悩ませているかのようだった。彼が私をからかっているのではないかと一瞬疑ったが、彼を一瞥すると、それがそうではないことを確信した。

「その後、俺はヨーロッパの全ての首都でまるで若いラージャのように暮らした――パリ、ヴェネツィア、ローマ――主にルビーを収集し、大きな獲物を狩り、少し絵を描いてみたり、全ては自分のためだけにしていたんだ。そして、昔起こったとても悲しい出来事を忘れようと努めていた」

私はなんとか信じられない笑いをこらえた。彼が使うフレーズはどれも古びていて、想像されるのはただただ木の鋸屑が全身からこぼれ落ちるターバンを巻いた「キャラクター」がブローニュの森で虎を追いかけている姿だけだった。

「それから戦争が始まったんだ、友よ。俺にはとても大きな救いだった。俺は死のうと懸命に努力したが、まるで魔法にかけられたかのように生き延びた。最初は中尉に任命された。アルゴンヌの森では、俺の機関銃部隊の残存部隊を、両側に半マイルの隙間ができるまで前線に押し進めた。歩兵は前進できなかったんだ。俺たちは2日2晩そこにとどまり、130人の兵士と16挺のルイス機関銃だけで持ちこたえた。そして、ついに歩兵が追いついた時、死体の山の中に3個のドイツ師団の記章を見つけた。俺は少佐に昇進し、連合国の全ての政府から勲章を授かった――モンテネグロさえも、アドリア海沿岸の小さなモンテネグロが!」

小さなモンテネグロ!彼はその言葉を持ち上げ、微笑みながら頷いた。その笑顔は、モンテネグロの苦難の歴史を理解し、モンテネグロの人々の勇敢な戦いに同情していた。それはモンテネグロの温かい小さな心からのこの賛辞を引き出した一連の国家的事情を完全に理解していた。私の不信感は今や魅了に取って代わり、まるで十数冊の雑誌を急いで読み飛ばしているような気分だった。

彼はポケットに手を入れ、リボンで吊るされた金属の一片を私の手のひらに落とした。

「これがモンテネグロからの勲章だ」

驚いたことに、それは本物のように見えた。「Orderi di Danilo」と円形の文字が刻まれており、「Montenegro, Nicolas Rex」とあった。

「裏を見てみろ」

「メジャー・ジェイ・ギャツビー」と私は読んだ。「勇気により勲章を授かる」。

「これも見てくれ。オックスフォード時代の記念品だ。トリニティ・クアッドで撮られた写真だ――俺の左にいる男は今やドンカスター伯爵になっている」。

彼は、アーチの下でぶらぶらしているブレザーを着た若い男たちが写った写真を見せてくれた。アーチの向こうには、無数の尖塔が見えていた。そこには、少し若い、いや、あまり変わらないギャツビーが、クリケットバットを持って写っていた。

その瞬間、全てが真実であることを悟った。私は彼のグランド・カナル沿いの宮殿に燃え盛る虎の毛皮を見た。彼が傷ついた心の痛みを癒すために、紅く光るルビーの宝箱を開く姿を見た。

「今日は君に大きなお願いをしようと思っているんだ」と彼は、自分の記念品をポケットにしまいながら満足そうに言った。「だから、俺のことをちょっと知っておいてもらいたかったんだ。俺がただの誰でもないと思ってほしくなかった。君も知っているように、俺はあちこちを漂って、過去の悲しい出来事を忘れようとしているうちに、いつも見知らぬ人々の中にいるんだ」。彼は少しためらった。「今日の午後に、そのことを君も聞くことになるだろう」。

「昼食の時にか?」

「いや、午後だ。君がジョーダン・ベイカーをお茶に誘っていることを知って、偶然なんだがね」。

「まさか、君はミス・ベイカーに恋をしているのか?」

「いや、違うよ、友よ。そうじゃない。だが、ミス・ベイカーがこの件について君に話してくれることに同意してくれたんだ」。

「この件」とやらが何であるか、私は全く見当がつかなかったが、興味というよりも苛立ちの方が強かった。私はジョーダンをお茶に誘ったのは、ジェイ・ギャツビーのことを話し合うためではなかったのだ。彼のお願いは、きっと何か途方もなく馬鹿げたものだろうと確信し、一瞬、彼の賑やかな庭に足を踏み入れたことを後悔した。

それ以上、彼は何も言わなかった。私たちが街に近づくにつれ、彼の礼儀正しさはますます際立っていった。ポート・ルーズベルトを通り過ぎると、赤いベルトを巻いた外洋船がちらりと見え、その後、1900年代の色褪せた金色の看板を掲げた古びた酒場が並ぶ石畳の貧民街を進んだ。そして、アッシュ・バレーが両側に広がり、ガレージのポンプで精力的に力を振り絞るミセス・ウィルソンの姿が、ちらりと見えた。

フェンダーを翼のように広げながら、私たちはアストリアの半分を光で照らしながら進んだ――いや、半分だけだ。高架橋の柱の間を抜けていくと、耳に覚えのある「ジャグジャグスパッ!」というバイクの音が聞こえ、パニック気味の警官が私たちに並走した。

「大丈夫だ、友よ」とギャツビーが呼びかけ、私たちは速度を落とした。彼は財布から白いカードを取り出し、警官の目の前で振って見せた。

「了解しました、ギャツビーさん」と警官は帽子に軽く触れて敬礼した。「次回からは気をつけます。失礼しました!」

「今のは何だったんだ?」と私は尋ねた。「オックスフォードの写真か?」

「いや、昔、署長にちょっとした手助けをしてやったんだ。それで毎年クリスマスにカードを送ってくれるんだよ」。

巨大な橋を渡ると、梁の隙間から差し込む太陽の光が移動する車に絶えずちらつき、白い山々や砂糖の塊のように見える街が、無臭の金で作られた願望に基づいて建てられたかのように川の向こうにそびえ立っていた。クイーンズボロ橋から見た街は、常に初めて見る街のようであり、世界の全ての謎と美しさを秘めた最初の野性的な約束を帯びていた。

花で覆われた霊柩車が私たちを追い越し、ブラインドを閉じた二台の馬車と、友人たちを乗せたさらに陽気な馬車が続いていた。その友人たちは、東南ヨーロッパの悲劇的な目と短い上唇で私たちを見つめていた。そして、私はギャツビーの華麗な車が、その悲しげな祝祭に含まれていることを嬉しく思った。ブラックウェルズ島を越えると、リムジンが私たちを追い越して行った。それは白人の運転手が操る車で、座っていたのは三人の流行の黒人――二人の若者と一人の女だった。彼らの眼球の黄身が傲慢な競争心で私たちに向けられるのを見て、私は思わず声を出して笑った。

「この橋を越えた今なら、何でも起こるだろう」と私は思った。「何だって……」

ギャツビーですら、不思議ではない形で、起こり得るのだ。

正午、42番街の地下にある、風通しの良いレストランで私はギャツビーと昼食を取った。外の明るい通りから目を瞬かせながら、私は半ば暗がりの控室で別の男と話している彼を見つけた。

「キャラウェイさん、こちらは友人のウォルフシェイム氏だ」。

平たい鼻をした小柄なユダヤ人が頭を上げ、両方の鼻の穴から茂る二本の立派な毛で私を見つめた。しばらくして、私は彼の小さな目を薄暗がりの中で発見した。

「それで、私は彼を一目見て、どうしたと思う?」とウォルフシェイム氏は、私の手をしっかり握りながら言った。

「どうしたんです?」と私は礼儀正しく尋ねた。

しかし、明らかに彼は私に話しかけていたわけではなく、私の手を離すと、ギャツビーに向けてその表情豊かな鼻を向けた。

「私はカッツポーに金を手渡し、こう言ったんだ。『いいか、カッツポー、奴が口を閉じるまで一銭も払うな』。そしたら奴はその場で黙ったよ」。

ギャツビーは私たち二人の腕を取り、レストランへと進んだ。その途端、ウォルフシェイム氏は始めかけていた新しい話を飲み込み、夢遊病者のような無言の状態に戻った。

「ハイボールか?」とヘッドウェイターが尋ねた。

「ここはいいレストランだな」とウォルフシェイム氏は天井のプレズビテリアン風の妖精たちを見上げながら言った。「だが、私は向かいの方が好きだ!」

「そうだな、ハイボールを頼もう」とギャツビーは同意し、それからウォルフシェイム氏に向かって言った。「向こうは暑すぎるよ」

「暑くて狭い――そうだな」とウォルフシェイム氏は頷いた。「だが、思い出が詰まっているんだよ」

「それはどんな場所なんです?」と私は尋ねた。

「昔のメトロポールさ」と彼は憂鬱そうに呟いた。「亡くなった顔ぶれでいっぱいだ。永遠に去ってしまった友人たちでいっぱいだ。あの夜のことは忘れられない――ロージー・ローゼンタールが撃たれた夜さ。あの時、俺たちは6人でテーブルを囲んでいて、ロージーは夜通し飲み食いしていた。もうすぐ朝になる頃、ウェイターが妙な顔をして彼のところに来て、外で誰かが会いたがっていると言ったんだ。『分かった』とロージーは言って立ち上がろうとしたが、俺は彼を椅子に押し戻した。

『奴らがどうしてもお前に会いたいならここに来させろ、ロージー。でも、お前は絶対にこの部屋の外には出るな。』

その時は朝の4時だった。もしブラインドを上げていたら、もうすぐ夜明けが見えたはずだよ」

「彼は行ったんですか?」と私は無邪気に尋ねた。

「もちろん行ったさ」とウォルフシェイム氏は、私に向けて鼻をひらめかせ、怒りを露わにした。「彼はドアのところで振り返り、『ウェイターに俺のコーヒーを下げさせるな』と言って、それから外に出た。そしたら、奴らが彼の腹に3発撃ち込んで、車で逃げたんだ」

「4人が電気椅子送りになりましたね」と私は思い出して言った。

「ベッカーも入れて5人だよ」。彼は興味深げに鼻孔を私に向けた。「ビジネスのつながりを探しているそうだな?」

この二つの話の並列は衝撃的だった。ギャツビーが代わりに答えた。

「いやいや」と彼は叫んだ。「この男じゃないよ」

「そうか?」ウォルフシェイム氏はがっかりした様子だった。

「ただの友人さ。この話は別の機会にしようって言っておいただろう」

「申し訳ない」とウォルフシェイム氏は言った。「間違えた男だったようだ」

そこへおいしそうなハッシュが運ばれてきて、ウォルフシェイム氏は昔のメトロポールの感傷的な雰囲気を忘れ、猛烈な繊細さで食べ始めた。その間も彼の目はゆっくりと部屋中をさまよい、最後には背後の人々を観察していた。私がそこにいなければ、彼はおそらく自分たちのテーブルの下まで一瞥を送ったことだろう。

「いいかい、友よ」とギャツビーは私に身を乗り出して言った。「今朝、車の中で君を少し怒らせてしまったかもしれない」

再びあの笑みが浮かんだが、今回はそれに屈しなかった。

「私は謎めいたことが嫌いなんだ」と私は答えた。「君が率直に言わず、どうしてミス・ベイカーを通してしか話さないのか理解できない。何で全て彼女を介して話さなければならないんだ?」

「いや、別に裏があるわけじゃないんだ」と彼は私を安心させるように言った。「ミス・ベイカーは大したスポーツマンだよ。彼女なら、不正なことなんて決してしないさ」

突然、彼は腕時計を見て立ち上がると、急いで部屋を出て行った。私をウォルフシェイム氏とテーブルに残して。

「彼は電話をかけに行ったんだ」とウォルフシェイム氏は彼の後を目で追いながら言った。「立派な男だろ? 見た目もハンサムだし、完璧な紳士だよ」

「そうですね」

「彼はオグスフォード出身だ」

「オグスフォード?」

「イギリスにあるオグスフォード・カレッジだ。君も聞いたことがあるだろう?」

「ええ、聞いたことがあります」

「世界で最も有名な大学の一つだよ」

「ギャツビーとは長い付き合いなんですか?」と私は尋ねた。

「何年かになるね」と彼は満足げに答えた。「戦争が終わった直後に知り合ったんだ。でも彼と一時間ほど話して、すぐにこう思ったよ――『この男は高貴な育ちの人間だ。母親や妹に紹介したいような男だ』とね」彼は一瞬止まった。「君が私のカフスボタンを見ているのが分かるよ」

私は見ていなかったが、今見た。奇妙に見覚えのある象牙のような素材でできていた。

「最高の人間の臼歯だ」と彼は教えてくれた。

「ほう!」私はそれを眺めた。「なかなか面白い考えですね」

「そうだろう?」彼は袖をコートの下に引っ込めた。「そう、ギャツビーは女性に対して非常に慎重だ。友人の妻には決して手を出さない」

その信頼の対象であるギャツビーがテーブルに戻ると、ウォルフシェイム氏はコーヒーを一気に飲み干し、立ち上がった。

「昼食を楽しませてもらったよ」と彼は言った。「それじゃあ、これ以上お邪魔にならないうちに失礼するよ」

「急ぐことはないよ、マイヤー」とギャツビーはあまり気乗りしない様子で言った。ウォルフシェイム氏は手を挙げて、まるで祝福を与えるかのように振った。

「君たちはとても礼儀正しいが、私はもう一つの世代に属している」と彼は厳かに宣言した。「君たちはここでスポーツや若い女性たちについて話し合っているだろう――」彼は手をもう一度振りながら想像上の名詞を補った。「だが、私はもう五十歳だ。これ以上君たちに付き合うわけにはいかないよ」

握手を交わして彼が立ち去るとき、その悲しげな鼻が震えていた。私は、何か気に障ることでも言ったのだろうかと思った。

「彼は時々、非常に感傷的になるんだ」とギャツビーは説明した。「今日はその感傷的な日だよ。彼はニューヨークではちょっとした有名人で、ブロードウェイの住人なんだ」

「彼は俳優か何かか?」

「いや」

「歯医者か?」

「マイヤー・ウォルフシェイム? いや、彼はギャンブラーだよ」。ギャツビーはためらい、それから冷静に付け加えた。「1919年のワールドシリーズを操作した男なんだ」

「ワールドシリーズを操作した?」私は繰り返した。

その考えに驚かされた。もちろん、1919年のワールドシリーズが操作されたことは覚えているが、それをただの出来事、避けられない結果の一部だと思っていた。一人の男が、まるで金庫破りが金庫を爆破するかのように、五千万もの人々の信頼を操ることができるなんて、想像もしていなかった。

「どうしてそんなことを?」と、しばらくしてから私は尋ねた。

「ただ、チャンスを見つけただけさ」

「どうして彼は刑務所に入っていないんだ?」

「捕まえることができないんだよ、友よ。彼は賢い男だからね」

私は勘定を支払うことにこだわった。ウェイターが釣り銭を持ってきたとき、混雑した店内の向こう側にトム・ブキャナンの姿を見かけた。

「ちょっと一緒に来てくれ」と私は言った。「挨拶したい人がいるんだ」

私たちを見つけると、トムはすぐに立ち上がり、こちらに半ダース歩ほど近づいてきた。

「どこにいたんだ?」彼は興奮気味に尋ねた。「デイジーが怒っているぞ、電話をかけてこないって」

「こちらはギャツビーさん、トム・ブキャナンだ」

二人は短く握手を交わし、ギャツビーの顔に緊張した、どこか不慣れな表情が浮かんだ。

「最近どうしてたんだ?」とトムが私に尋ねた。「どうしてこんな遠くまで来て食事してたんだ?」

「ギャツビーさんと昼食を取っていたんだ」

私はギャツビーの方を向いたが、彼の姿はもうなかった。

ある十月のこと、1917年のことだった――

(その午後、プラザホテルのティーガーデンでジョーダン・ベイカーが背筋をぴんと伸ばして話した)

――私はある場所から別の場所へ、歩道と芝生の上を半分ずつ歩いていた。靴の底にはイギリス製のゴムの突起が付いていて、柔らかい地面にしっかりと食い込むので、芝生の方が心地よかった。新しい格子柄のスカートを履いていて、風が吹くたびにそのスカートが少し揺れた。すると、そのたびに家々の前に掲げられた赤、白、青の旗が硬直し、「トゥットゥットゥッ」と不機嫌そうに鳴ったのだ。

一番大きな旗と一番広い芝生は、デイジー・フェイの家に属していた。彼女は当時18歳で、私より2歳年上であり、ルイビルの若い女性たちの中でも断然人気者だった。彼女は白い服を着て、白いロードスターに乗っていた。そして、一日中、彼女の家には電話が鳴り響き、キャンプ・テイラーから来た興奮した若い将校たちが、今夜彼女を独占する権利を求めていた。「せめて一時間でもいいから!」

その朝、私が彼女の家の前を通ったとき、彼女の白いロードスターが縁石のそばに止まっていて、彼女は見知らぬ中尉と一緒に座っていた。彼らはお互いに夢中で、私が5フィートの距離まで近づくまで、私に気づかなかった。

「こんにちは、ジョーダン」と、彼女は突然声をかけた。「ちょっと来てくれる?」

私は彼女が私に話しかけてくれたことに嬉しくなった。というのも、年上の女の子たちの中で、私は彼女のことを一番尊敬していたからだ。彼女は私に、赤十字に行って包帯を作る予定かどうかを聞いた。私はそのつもりだった。すると彼女は、今日行けないと伝えてくれないかと言った。中尉は彼女が話している間、若い女性なら誰しも一度は望むようなロマンチックな眼差しでデイジーを見つめていた。そして、その光景が私にはとてもロマンチックに映り、今でも鮮明に覚えている。その中尉の名前はジェイ・ギャツビーであり、私はその後4年以上彼に会うことはなかった――ロングアイランドで彼に再会したときですら、同じ人物だと気づかなかった。

あれは1917年のことだ。その翌年、私自身もいくつか恋人ができ、トーナメントに出場するようになったので、デイジーに会うことはあまりなくなった。彼女は少し年上の仲間たちと付き合うようになっていた――もっとも、誰かと一緒にいる時は限られていたが。彼女にまつわる噂も広がっていた。ある冬の夜、彼女の母親が、海外へ出発する兵士に別れを告げにニューヨークへ行こうとして、鞄を詰めている彼女を見つけたという。結局、彼女は阻止されたが、その後何週間も家族と口を利かなくなった。それ以来、彼女は兵士たちと遊ぶのをやめ、町にいる陸軍に入れない平足で近眼の若者たちとだけ付き合うようになった。

その翌年の秋になると、彼女はまた元通りに明るくなった。休戦協定が結ばれた後、彼女はデビュタントの舞踏会に出席し、翌年の2月にはニューオーリンズの男性と婚約したと噂されていた。そして6月、彼女はシカゴのトム・ブキャナンと結婚し、ルイビルがかつて経験したことのないほど華やかな式を挙げた。彼は100人もの招待客を4台のプライベートカーに乗せて連れてきて、ムールバッハ・ホテルのフロア全体を借り切った。そして結婚式の前日、彼はデイジーに35万ドル相当の真珠のネックレスを贈った。

私はその結婚式で花嫁付き添いを務めた。ブライダルディナーの30分前、彼女の部屋に入ると、デイジーはベッドの上で、6月の夜の花のように美しい姿で横たわっていた――そして酔っ払っていた。彼女は片手にソーテルヌのボトル、もう片方に手紙を持っていた。

「おめでとう」と彼女は呟いた。「今まで飲んだことはなかったけれど、ああ、何て楽しいのかしら」

「どうしたの、デイジー?」

私は恐怖を感じた。こんな状態の女の子を見たことがなかったからだ。

「これを持って行って」と彼女はベッドの上に置いたゴミ箱をかき回し、真珠のネックレスを引っ張り出した。「これを下に持って行って、持ち主に返して。デイジーは気が変わったって伝えて。デイジーは気が変わったんだって!」

彼女は泣き始めた――ひたすら泣き続けた。私は慌てて彼女の母親のメイドを呼び、二人で鍵をかけて、彼女を冷水の浴槽に入れた。彼女は手紙を離そうとせず、それをぐしゃぐしゃに丸め、やっと石鹸皿に置くことを許したのは、その手紙がまるで雪のように崩れていくのを見た時だけだった。

しかし、彼女はそれ以上何も言わなかった。私たちはアンモニア水を飲ませ、額に氷を乗せて、ドレスを再び着せた。そして30分後、部屋を出るときには、ネックレスは彼女の首にかかっており、その一件は終わった。翌日の午後5時、彼女は何の動揺も見せずにトム・ブキャナンと結婚し、南海への3か月の新婚旅行に出発した。

彼らがサンタバーバラから戻ってきた時に会ったが、私は彼女ほど夫に夢中な女性を見たことがなかった。彼が部屋を少しでも離れると、彼女は落ち着かない様子で「トムはどこに行ったの?」と尋ね、彼がドアから戻ってくるのを見るまで、ぼんやりとした表情を浮かべていた。彼女は浜辺で彼の頭を膝に乗せ、何時間も座って指で彼の目の周りをなでながら、底知れない喜びを込めて彼を見つめていた。二人が一緒にいる姿を見ると、感動して思わず笑ってしまうほどだった。それは8月のことだった。私がサンタバーバラを離れた一週間後、トムは夜にベンチュラ通りで荷馬車にぶつかり、車の前輪を壊してしまった。彼と一緒にいた女性も新聞に取り上げられた。彼女は腕を骨折していた――サンタバーバラ・ホテルのメイドの一人だったのだ。

次の年の4月、デイジーは女の子を産んで、その後彼らは1年間フランスに滞在した。私は春にカンヌで彼らに会い、その後ドーヴィルでも見かけた。そして彼らはシカゴに戻り、そこで定住することに決めた。デイジーはシカゴでも人気者だった。彼らは若く、裕福で、奔放なグループと一緒に過ごしていたが、デイジーは全くの完璧な評判を保ったままだった。おそらく、彼女が酒を飲まないことが大きな利点だったのだろう。酒豪たちの中では、口を閉ざしておくことができるし、自分の小さな不規則行動も、周りが酔いつぶれて見逃すか気にしないほど盲目になっているタイミングを見計らうことができるからだ。もしかしたら、デイジーは全く恋愛には興味がなかったのかもしれない――だが、彼女の声には何か特別なものがある…

そうだ、6週間ほど前のことだ。デイジーが何年もぶりに「ギャツビー」という名前を聞いたのは。覚えているだろう? 私が君に、ウェスト・エッグでギャツビーを知っているかどうか尋ねたときのことだ。君が家に帰った後、デイジーは私の部屋に入ってきて、私を起こしてこう言った。「ギャツビーって誰?」と。そして、半分寝ぼけながら彼のことを説明したら――彼女はとても不思議な声で、彼がかつて知っていた男に違いないと言った。その時まで、私はこのギャツビーが彼女の白い車にいた士官だと結びつけていなかった。

ジョーダン・ベイカーがこの話をすべて語り終えたとき、私たちはすでにプラザホテルを出て30分ほどが経ち、ヴィクトリア馬車に乗ってセントラルパークを走っていた。太陽はウェスト50番街の映画スターたちの高層アパートの背後に沈み、草むらでコオロギのように集まっていた子供たちの澄んだ声が、暑い黄昏に響いていた。

「アラビアのシークだ。お前の愛は俺のもの。夜、お前が眠っている間に、テントに忍び込んで――」

「奇妙な偶然だな」と私は言った。

「偶然なんかじゃないわ」と彼女は答えた。

「どうして?」

「ギャツビーはデイジーが湾を挟んだ向こうにいるようにするために、あの家を買ったのよ」

それは、あの6月の夜、彼が望んでいたのがただ星だけではなかったことを意味していた。彼は突然、目的のない贅沢から解き放たれ、私の前で生き生きと蘇ったのだ。

「彼は知りたがっているのよ」とジョーダンは続けた。「君がデイジーを家に招いて、彼をそこで引き合わせてくれるかどうかを」

その控えめな要求に、私は心を揺さぶられた。彼は5年間待ち、偶然の訪問者たちに星明かりを振りまく豪邸を買い上げた――ただ、いつか午後に隣人の庭に「訪ねていく」ために。

「そんな小さな頼みごとをするのに、全部を話さないといけなかったのか?」

「彼は恐れているのよ、長いこと待っていたから。君が怒るんじゃないかって思っているの。彼の本当の姿はとても強いんだけどね」

何かが私を不安にさせた。

「なぜ彼は君に頼んで、この会合を手配させなかったんだ?」

「彼はデイジーに自分の家を見せたいのよ」と彼女は説明した。「君の家はすぐ隣にあるじゃない」

「ああ、そうか」

「彼は、ある夜デイジーが偶然パーティーに迷い込んでくることを半分期待していたのよ」とジョーダンは続けた。「でも、彼女は一度も来なかった。それで、彼はデイジーを知っている人がいないかと尋ね始めたの。そして、私が最初に見つけた人だった。その夜、彼は私をダンスに招待したんだけど、君も聞いていたら笑ってしまうほど、回りくどい言い方で話を持ちかけたのよ。当然、私はすぐにニューヨークでのランチを提案したけど、彼は正気を失ったかと思うくらいだったわ。

『私は何も特別なことをしたくないんだ!』と彼は繰り返して言っていたの。『私は彼女をすぐ隣で見たいだけなんだ』

それで、君がトムの親しい友人だと言ったら、彼はその計画を全て諦めかけたの。でも、彼はトムのことをあまり知らない。彼はデイジーの名前が載っているかもしれないという理由だけで、シカゴの新聞を何年も読み続けてきたと言っていたわ」

今はもう暗くなっていて、小さな橋の下をくぐった時、私はジョーダンの黄金色の肩に腕を回し、彼女を引き寄せて夕食に誘った。突然、私はもうデイジーとギャツビーのことを考えなくなっていて、この清廉で強い、制約を持った女性のことだけを考えていた。彼女は普遍的な懐疑主義を扱いながら、私の腕の中で陽気に身を引いていた。私の耳には、あるフレーズが頭をかき乱すように響き続けていた。「追われる者、追う者、忙しい者、そして疲れた者だけがいる」

「デイジーは、彼女の人生に何かを必要としているわ」とジョーダンは私に囁いた。

「彼女はギャツビーに会いたいのか?」

「彼女には内緒にしておくべきよ。ギャツビーは彼女に知られたくないんだ。ただ君が彼女をお茶に誘えばいいだけ」

私たちは暗い木々の壁を通り抜け、59番街のファサード、繊細で淡い光のブロックが、公園に光を投げかけているのが見えた。ギャツビーやトム・ブキャナンとは違って、私は女の顔が暗い庇や眩しい看板の間に浮かんでくるようなことはなかった。それで私は、隣にいた彼女を引き寄せ、腕を強く締め直した。彼女の淡い、嘲るような唇は微笑み、私はもう一度彼女を引き寄せ、今度はその顔に唇を寄せた。

村上春樹の翻訳で『グレートギャツビー』が読める!?

グレートギャツビーの原書を読みたい方におススメ!

グレートギャツビーを素晴らしい映像で楽しみたい方は映画はいかが?

解説

『グレート・ギャツビー』の第四章は、物語の核心に近づく重要な場面です。ここでは、ギャツビーの謎めいた過去が少しずつ明らかにされ、物語のテーマである「アメリカンドリーム」と「過去への執着」が深く掘り下げられます。

まず、この章の冒頭では、ギャツビーの邸宅に集まる人々のリストがニックの視点で語られます。彼らは様々な階級や職業に属し、ギャツビーの家での華やかなパーティーに参加するためにやってきます。この多種多様なゲストたちの描写は、ギャツビーがどれだけ社会的な階層や異なる背景を超えて影響力を持つ人物であるかを示しています。また、彼の周囲に集まる人々が、彼の本質を理解していないこと、単に彼の豊かさや豪華さに魅了されているだけであることも強調されます。ここで示されるギャツビーの生活は、まさに外見上の成功と内面的な孤独の対比です。

この章の中盤、ギャツビーがニックに語る自身の過去は、非常に興味深いものです。彼は、自分が裕福な家庭に生まれ、オックスフォードで教育を受けたことや、戦争中の英雄的な体験、そしてヨーロッパでの贅沢な生活について語ります。しかし、この話の中には多くの矛盾があり、ニックはギャツビーの言葉に疑念を抱きます。例えば、彼が「中西部出身」と言いながら「サンフランシスコ」と答える場面は、その一例です。このように、ギャツビーの語る過去はどこか信じ難いものであり、彼が自己を偽り、理想化された人物像を作り上げていることが示唆されます。

このギャツビーの過去の物語は、彼の「アメリカンドリーム」の追求を象徴しています。彼は、富と地位を手に入れるために自らの人生を再構築し、成功者としての姿を演じています。しかし、この成功の裏には空虚さがあり、彼が求めるものは実際の富や地位ではなく、失われた過去、特にデイジーとの再会にあることが次第に明らかになっていきます。ギャツビーにとって、富はデイジーを取り戻すための手段であり、それ自体が目的ではありません。

さらに、ギャツビーがニックに頼む「お願い」が、物語の鍵となります。彼はニックにデイジーと再会するための手助けを求めます。ここで重要なのは、ギャツビーがデイジーとの再会を直接彼女に頼むのではなく、ニックを介して行おうとする点です。この遠回しなアプローチは、ギャツビーがデイジーとの関係に対して持つ不安や、過去に対する執着を象徴しています。彼は、直接的に行動を起こすことができないほど、彼女との再会に恐れと期待を抱いているのです。

また、この章では、ギャツビーのビジネスパートナーであるウォルフシェイムという人物も紹介されます。ウォルフシェイムは、ギャツビーの成功の裏にある不正な手段を象徴する存在です。彼が「1919年のワールドシリーズを操作した男」というエピソードは、ギャツビーの富が合法的な手段だけで築かれたわけではないことを示唆します。この点は、ギャツビーが「アメリカンドリーム」を追い求める中で、どれだけの代償を払ったのかを考えさせる重要な要素です。

最も重要な場面は、ジョーダン・ベイカーが語る過去のデイジーとギャツビーの関係です。ここで、ギャツビーがかつてデイジーと恋愛関係にあったことが明かされ、彼が現在も彼女を愛し続けていることが強調されます。ギャツビーが巨額の富を築き、ウェスト・エッグに豪邸を構えたのは、すべてデイジーを取り戻すためであり、彼の夢は過去の再生にあることが明らかになります。ギャツビーの行動は、まさに過去を取り戻そうとする執念の表れであり、彼の悲劇的な運命を暗示しています。

第四章は、ギャツビーの人物像が深まるとともに、彼の夢と現実のギャップが浮き彫りになる重要な章です。彼の「アメリカンドリーム」は、デイジーという失われた過去の象徴を取り戻すことに他ならず、そのためにどれほどの努力を重ねてきたかが明らかになります。しかし、彼の夢は叶うことがない、儚いものであることが徐々に示されていくのです。

Kindle Unlimitedは、読書家にとってまさに宝庫です。『古典文学名作チャンネル』では、時代を超えて愛される古典作品を紹介していますが、Kindle Unlimitedを活用すれば、その豊かな世界にさらに深く浸ることができます。例えば、夏目漱石やシェイクスピアの名作、ドストエフスキーの壮大な物語が、手軽に、そしていつでも楽しめるのが魅力です。

月額定額で、数えきれないほどの名作があなたの指先に。新しい作品を探す旅や、もう一度読み返したい一冊に出会える喜びが、Kindle Unlimitedには詰まっています。さらに、今なら初回30日間無料体験が可能!ぜひ、この機会に古典文学の世界をKindle Unlimitedで広げてみませんか?

ページには広告リンクが含まれています。

続き

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?