【無料オンラインセミナー】第2回「児童劇から見えてきた子どもを取りまく文化と環境」〜世界ツアーから見えてきたこと〜

Creative Kids Academyと無料オンラインセミナーについては、#00と#01の記事をご覧ください!

【レクチャー】世界ツアーから見えてきたこと

ロンドンを拠点にダンスアーティストとして活動するTakeshiが、この夏

イギリス🇬🇧

アイルランド🇮🇪

ドイツ🇩🇪

デンマーク🇩🇰

メキシコ🇲🇽

日本🇯🇵

の6カ国を、児童劇の作品を上演しながら巡りました。

その中で、各国の子どもたちの参加の仕方や参加度が、いかにその国の文化や環境に影響を受けるのかを考えさせられるきっかけになりました。

今回は、そんな世界ツアーから見えてきたことを通して、私たちの家庭や子育てに関する文化についてみなさんと考えていきたいと思います。

《児童劇とは》

児童劇とは、青少年のための舞台芸術のこと。

ASSITEJ(アシテジ)<国際児童青少年舞台芸術協会>では、

<目的>児童青少年演劇の芸術水準の向上のために、個人・専門劇団・演劇団体を結集することにより、児童青少年の豊かな成長を目指す。

とし、4年に1度の祭典にて児童劇のこれからを話し合ったり、基準を定めたりしています。

舞台芸術には、

演劇

人形劇

影絵

あらゆる種類の演奏

ダンス

手品

パントマイム

など、たくさんの種類があります。

中でも最近は多様性がキーワードにあがり、

ジェンダーや障がいに関わることなど、

今の時事・社会の問題が作品によく反映されています。

子どもたちはこれから社会を担っていく存在であり、また将来の観客でもあります。だからこそ、アーティストとしてどんな作品を見せていくのかという責任も感じています。

そして、「子どもや親子にとって、どんな経験がその子たちのためになるのだろうか」ということを考えながら創作をしています。

児童劇の作品紹介

Takeshiが創作およびパフォーマンスしてきた、2つの体験型の作品を紹介します。

「Club Origami」

子どもたちのオリガミから生まれるダンス作品。

対象年齢:5歳以下

児童劇の世界では西洋アーティストが多い中、日本あるいはアジアの文化から始まる作品をつくりたいという思いをきっかけに創作しました。

「We Touch, We Play, We Dance」

ダンサーと子どもがふれあうことから生まれるダンス作品。

対象年齢:0〜18ヶ月 / 18ヶ月〜3歳

イギリスのNo touch policyという、一部の学校で実施されている子どもに大人たちが触れてはいけないルールに対し、ふれることの大切さを投げかけた作品。

参加型と言うと、パフォーマーが子どもたちを誘うイメージがありますよね。ですが私は、子どもが自分のタイミングで、自分が参加したいからするということに価値を置いた作品づくりを心がけてきました。

各国の子どもたちの反応

作品の上演を通して感じた、子どもたちの姿をキーワードで紹介します。

作品を携えて世界を周ることで、子ども、親子、そして先生たちの様子の違いも見えてきます。

また意外にも、海外のパフォーマーから「日本の親子最高だったね!」と、作品への参加と鑑賞のバランスの良さが大好評でした。

参加者からの質問

Q. この児童劇に言葉はありますか?

A. 言葉はないダンス作品です。

言葉を手放すと、子どもたちはそれを読もうとします。「喋らない」という選択をすることで、おもしろい発見がありました。そして、言葉がないからこそ世界中どこでもできると思っています。

Q. 言葉がなくても「児童劇」と呼ぶのですか?

A. 実は、児童劇の中ではダンスの作品は少ないです。

また一方、ダンスの中では子どものためのダンス作品が少ないんです。

だからこれは、世界的に見ても新しいエリアだと言えると思います。

「子どもはわからないだろう」と大人はよく考えがちですよね。ですが子どもたちは、わからないものがあったら観察するし、抽象的なものは抽象的なものとして見る力があります。頭で考えてもわからないものをわかる。心でもって、身体でもってわかるという視点を持っていると思います。

ここからは実際に、私たちの文化について考えてみました。

【ディスカッション①】 文化って何ですか?

参加者全員で、私の思う文化についてホワイトボードに書き出してみます。

知識は相対的に存在するものですが、私が感じること・私が考えることも間違っていないのではないでしょうか。

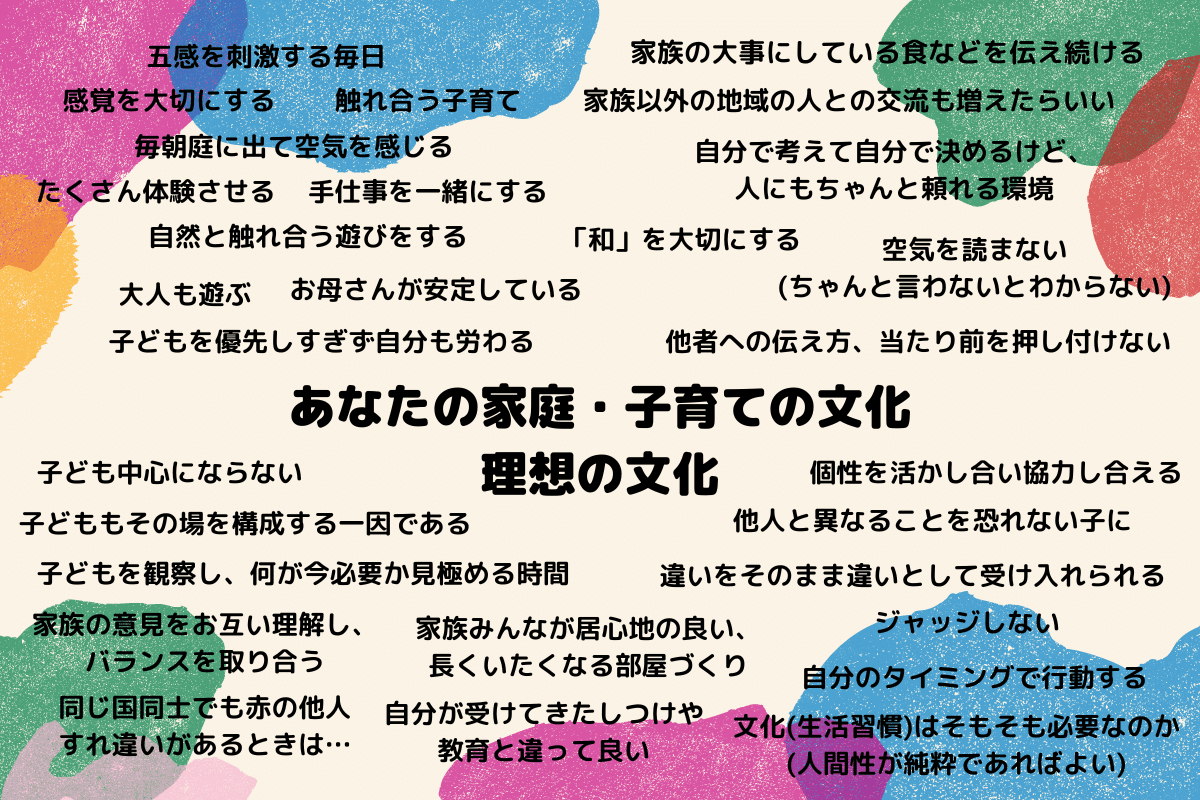

【ディスカッション②】 あなたの家庭や子育ての文化

【ディスカッション③】これから理想とするあなたの家庭や子育ての文化

少人数のグループごとに、これらを話し合ってみました。

セミナーを振り返って

ーーTakeshiより

いろいろな文化の中でパフォーマンスをしていると、その国の子ども観であったり、社会や大人が子どもをどう捉えているのかが色濃く現れていたなと思います。

ヨーロッパでは、子どもを弱者、あるいは社会の脅威(ルールを壊す者)として見る、というような伝統もあるように感じます。特にイギリスでは、12歳未満の子どもはお留守番や外出なども1人ではさせないという基準があるほどです。

最近、海外でもNetflixで「はじめてのおつかい」が話題になりましたね。そこには、子どもがどれだけ社会や大人から信頼されているのかということへの関心もあったように思います。

信頼にもさまざまな形がありますが、やはり子どもにとっても、信頼されるとは心地の良い感覚のはずです。それと同時に、子どもを放置しすぎてもいけない。そんなバランスのことも考えながら、今日はみなさんに体験をシェアをさせていただきました。

ーーSayakaより

私も実際にこの公演を見て、今回のようなパフォーマンスやアートという対象物に夢中になることで、そこでの自分の振舞いや子どもへの接し方が丸裸になってしまった感覚がありました。

そして、文化とは染み付いているものがゆえ、他人から見た時に初めて見えるものなのではないかと思います。

ですから、いろいろな国の子ども、親子、教育の姿をシェアしてもらい、日本の良さを改めて実感しつつ、ほかの文化の良い点も取り入れていけたらいいなと思います。

次回の無料オンラインセミナーのお申し込みはこちらから!

たくさんのご参加、お待ちしております!