映画「三度目の殺人」-10の謎を読み解く【完全解説】

本作品は、第74回ヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門の正式出品作品。第41回日本アカデミー賞の最優秀作品賞を受賞している。単純なサスペンス映画ではないので、「よく分からない!」という感想の多い本作品。その謎を10個に分けて読み解いてみました。ネタバレ全開ですので、鑑賞後、よく分からないなぁと思った方だけお付き合いください。[ネタバレあり]

謎1)誰が被害者を殺したのか

おそらくこの物語の事件の真相は、広瀬すず演じる食品会社の社長の娘・咲江の証言だと思われる。彼女は幼い頃から父親から性的虐待を受けてきており、斉藤由貴扮する母親はそれを黙認。役所広司演じる食品会社の社員・三隅は、その会社の闇小麦粉の仕入れを手伝わされており、報酬は、社長夫人である咲江の母親から銀行振り込みで受け取っていた。咲江が父親に性的虐待を受けていることを知った三隅は、一緒に父親を殺すことを計画する。三隅は捕まることを覚悟し、真面目な彼は家賃を通常より早く大家に支払い、飼っていた6羽のカナリアも始末する。咲江によって河原におびき出された社長は、三隅に背後から鈍器で殴られ殺害される。咲江が殺人現場の河原に同伴していたことは、福山雅治演じる弁護士・重盛が、咲江の家を訪ねた時、玄関にあった彼女の靴が土で汚れていることで分かる(のちに、重盛が彼女を尾行した時、彼女の日常の動線にはアスファルトしかないことが分かる)。社長にガソリンをかけて、財布を盗んだ後、2人は遺体を燃やす。

裁判の後半、三隅は、咲江が共犯であることがバレることを恐れ、証言を180度覆す。社長が殺される前に財布を盗み、殺人を行っていないと言う見え見えの嘘をつくのだ。しかし、このことが三隅の狂言であることは、財布にガソリンの臭いがすることで分かる。三隅は、ガソリンをまいてから財布を抜き取ったはずだからだ。三隅は自らの死によって、咲江に火の粉が降り注ぐことを回避する。この事件の真相はざっとこんな感じであろう。

謎2)三隅はなぜ裁判官への手紙に嘘を書いたのか

三隅は、二度目の殺人で投獄される前に、一度目の殺人について裁いた裁判官(重盛の父)へ手紙を書く。自分の娘と雪でケーキを作って遊んだというのだ。しかし、実際には出所後、三隅は娘に会っていないことが、重盛たちの北海道取材から分かる。そして、実際に雪でケーキを作ったのは実の娘ではなく、咲江だということが彼女の写メから判明する。では、なぜ三隅はこんな嘘をついたのか。この手紙に書かれた内容は、実の娘への悔恨の念から生まれた、三隅の願望なのである。

また、この手紙には、三隅と咲江が殺人共犯者であることも示されている。三隅の手紙には、一つの真っ赤な手袋を片方ずつ、娘と分け合ったということが書かれている。「犯罪に手を染める」という言葉通り、三隅と咲江は、二人で協力して、(血で)真っ赤に手を染めたのである。これは、三隅と咲江が血に染まった自らの頰をぬぐい、二人とも片手が赤くなるという描写で示される。この手紙は、三隅と咲江による共謀殺人の予告状でもあるのだ。ラストには、重盛も頰の血を拭って片手を赤く染める描写があるが、これは死刑によって、三隅を殺したことで、彼らと同じ立場になったことを示している。

謎3)重盛が見た夢は何を語っているのか

重盛は、三隅の一度目の殺人について調べるため北海道の留萌に行くが、その道中の電車内で夢を見る。夢の中は、三隅が裁判官に送った手紙の内容が反映された世界だ。雪の中、重盛と三隅と咲江の3人が楽しそうに戯れている。三隅と咲江が雪の日にケーキを作った思い出の中に、重盛が押し入った状態だ。なぜ重盛は、彼らの美しい思い出の中に無理やり入り込んでいったのか。それは、重盛は三隅が羨ましかったからである。三隅は、自分の娘とうまく生活を送れず、自分に価値がないと思っていた男だ。今もどこかで生きている娘に対する悔恨の念は強い。接見室で冷静に振舞っていたのに、彼女の話題になると思わず感情的になってしまうほどだ。しかしこれは、重盛も同じで、妻と離婚し、グレてしまった娘に罪悪感を抱いている(これは父親失格という、いつもの是枝監督のテーマである)。この物語では、何度も「重盛=三隅」の図式が描かれる。自分と同じ思いを抱えた三隅が、咲江と出会い、手紙に示したように記憶を美しく書き換え、自分だけいい思いをしているのが羨ましかったわけだ。だから、三隅と咲江が雪合戦をしていると、「俺も入れてくれよ」と勝手に雪合戦に加わってくるのである。

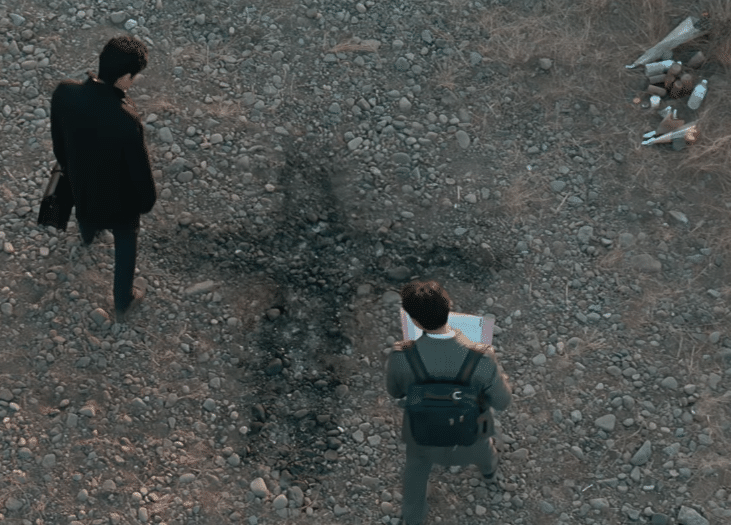

でも、重盛は、完全に三隅と咲江の間には、割って入っていくことができない。なぜなら彼らは共犯者という絆で結ばれているからだ。そのことは、雪の中で3人が寝転がるカットで示される。三隅と咲江は十字架の姿勢で寝転がっているが、重盛だけは足を開いて大の字で寝転がっている。これは、重盛だけがまだ殺人を犯しておらず、十字架(罪)を背負っていないことを示している。そして、三隅と咲江の2人と、重盛の間は彼の足跡で区切られている。このカットは、三隅が語る「殺人をする側としない側には深い溝がある」 ことを表していると思われる。

謎4)なぜ接見室で三隅と重盛の影が重なっていたのか

ダメな父親という以外でも、「重盛=三隅」の構図が見受けられる。というか、物語が進むにつれて、接見室のガラスの二人の影が次第に重なっていくことでも示されるように、二人は同一人物なのである。接見室の中央にあるのは、ガラスではなく映し鏡だと言ってもいいかもしれない。二人とも正義感が強く「人を裁きたい」という強い衝動を共通してもっている。方や殺人で人を裁き、方や裁判で人を裁くが、三隅も本当は殺人ではなく、裁判で人を裁きたかった。そのことは、三隅自身の「憧れていたんですよ、人の命を自由にできるじゃないですか」という言葉からも、彼が裁判官に憧れていることからも分かるが、三隅同様、実は重盛も父親のように、人を裁ける裁判官を目指していたが、なれなかった人間なのである。(憧れている裁判官が同一人物というのも面白い)。重盛が父親のような存在になれなかったというのは、裁判官になれなかったことと、まともな父親になれなかったという二つの意味もあると思われる。

謎5)咲江が下校時に受け取った袋は何か

物語の中盤、森重は咲江を尾行するくだりがある。その尾行からは大した収穫が得られないのだが、そこには隠されたヒントがいくつか潜んでいる。重盛が尾行していると、下校時に咲江は、初対面らしき女性から不審な袋を受け取る。まるで麻薬の売人のような受け渡し。そう、これは、闇小麦粉の受け渡しをしているのだと思われる。三隅は社長に頼まれ、闇小麦粉の仕入れを手伝っていたが、三隅が投獄されてからは、その闇取引の存在を知っていた咲江がやらされているのだろう。

そして、その取引先は、森重の尾行中に咲江が行ったパン屋である可能性が高い。なぜなら、そこには三隅が買っていたピーナツバターがあるのだ。ということは、おそらく三隅もそのパン屋に足を運んでいたはずだ。咲江と三隅は、殺人の共犯だけではなく、闇小麦粉の取引においても共犯だったのである。パン屋の名前は、ズバリ「丸十ベーカリー」。十字架を背負った二人が通うにはふさわしい「十」の入った名前がつけられている。

謎6)なぜ登場人物全員が嘘をつくのか

この映画に出てくる人物に共通しているのは、全員が嘘をついていることである(もしくはそのように見える)。わずかな登場である重盛の娘も然り、最も真実を語っているかと思われる咲江さえも、生まれつきの足の障害について嘘をついている(三隅も咲江のことを「あの子はよく嘘をつく」と語っている)。これは人間誰もが嘘つきであり、等しく罪を背負っている存在であることを示している。三隅はコロコロと言うことを変えて嘘をつき、人間が人間は裁くことに対して疑問を投げかけている。現在の司法制度に対する警鐘を鳴らしているといってもいいだろう。

例外は、若手弁護士と若手検察官の二人。彼らは、まだ人間が罪を背負っていることに自覚的でない。だから、「生まれて来ない方が良かった人間っていうのが、世の中にはいるんです」という三隅の言葉に対し、若手弁護士(満島真之介)は「どんな人間でも殺していいはずはない」と強く否定をする。彼は正義感が強く、まだ裁判に正義があると信じている。しかし今回の裁判で、不本意ながらも、嘘がまかり通る死刑判決の加担者の一人となる。腑に落ちないと思いつつ、年配者たちにたしなめられ、人間の罪の世界へと足を踏み入れて行くことになる。

謎7)殺人現場とカナリアの墓にあった十字マークは何か

三隅は、二番目の殺害現場とカナリアの墓に十字マークを残している。このマークは何を意味するのか。その前に、三隅が行った一度目に殺人についてみていきたい。

一度目の殺人を犯したときから、三隅は「生まれて来ない方が良かった人間っていうのが、世の中にはいるんです」と思っており、そんな人間は裁かれるべきだと思っていたであろう。重盛が取材した警察官の話では、三隅は貧しい町の人を脅かしていた借金取りたちの自宅に火を放ったらしい。殺人の動機に「個人的な恨みは感じられなかった」ということだ。個人的な恨みではなく、町の人を苦しめていた罪人である彼らを死によって裁いていたのだろう。

その後、三隅は身内(妻、両親)を不慮の事故で亡くしてしまう。そうした体験から、彼は「人間の意志とは関係なく、人生は選別されているんじゃないか?理不尽に命は奪われる」という思いに至り、「人間を裁くのは人間ではない」と考えるようになったのではないか。

また、人間は誰もが等しく罪人であるから、「誰にも人間を裁くことができない」とも思っているのだろう。それは神の領域であり、罪人である人間が人を裁けば、その過ちから自責の念に苛まれ苦しんで生きていかなければならなくなる。だから、三隅は神に憧れ、神のごとく人を裁く権利を持った裁判官に憧れたに違いない。

そして、二番目の殺人。人間が人間を裁けないと考えている三隅は、娘に性的虐待をしてきた社長を個人的に恨んで裁いたのではなく、罪人である人間の代表として、罪を背負って死んでもらったと考えていると思われる。キリストのように全人類の罪を背負って十字架にかけたわけである。だから、遺体は十字架にかけられたような姿勢で燃やされている。罪人である人類の生贄と言っていいかもしれない。三隅が十字架を残したのは、自分たちの代わりに死んでいった彼らへの弔いの意味があると思われる。

謎8)6羽のカナリアは何を意味するのか

三隅は、逮捕される前に6羽のカナリアを始末している。一体この6羽のカナリアは何を示しているのか。実はこのカナリアたちは三隅の身近な死者たちを表す暗喩(メタファ)となっている。彼の身近な使者。つまり、殺害した借金取りの二人、不幸な死に方をした妻と両親、咲江の6人である。カナリアの墓場の十字架は、二番目の殺人現場同様、三隅の身近で死んだ者への弔いを意味している。ちょっと待て、咲江は死んでないのに、なぜこのメンバーの中に含まれるのだと思われるかもしれない。そう、三隅が1羽逃がしたというのが咲江ということになのだ。ではなぜ咲江が死者の中に数えられているのか。6羽ではなく5羽でいいではないかと思われることだろう。それにはちゃんと理由がある。おそらく咲江は自殺を図っているのだと思われる。咲江が足を悪くしたのは、「2階から飛び降りたから」と言っているが、足が悪いのは生まれつきであったとしても、父親からの性的虐待を苦にして、飛び降り自殺をしようとしたのだと思われる。(そのせいで生まれつき悪かった足をさらに悪化させたと思われる)。これは想像の域を脱しないが、二階の部屋で、父親に性的強要を受けていた咲江がそこから逃れようとして、死んでもいいとやけになって、衝動的に飛び降りたといったところであろう。その現場を救ったのが三隅で、それを機に彼らは仲良くなったのではないか。そうでなければ、そんなにたやすく、咲江が赤の他人に父親から性的虐待を受けていることを告白するはずがない。「2階から飛んだ」ことも、咲江がカナリアのメタファであることを示唆している。咲江の嘘は、彼女も嘘つき(罪人)であることと、三隅が逃したカナリアのことを示すダブルミーニングとなっている。

また、死のうとした(一度死んだ)咲江が一命を取り留めたことは、磔によって一度死んだキリストが復活することとも重なる。物語の終盤、留置場の三隅のもとへ鳥がやってくるが、その鳥は三隅が逃がして復活したカナリアなのである。復活したキリストが神になり、三隅に福音をもたらし救済をする。その後、天に召される三隅には、接見室で後光が差している。三隅は神になり、自責の念に苛まれることから解放されたように安らかな表情をしている。

三隅が飼っていた鳥の種類がカナリアであることにも意味がある。それは、三隅の出身である北海道の留萌が炭鉱の町であることに起因している。カナリアという鳥は、炭鉱の坑道での作業中、有毒ガスが漏れていないかを確認するために使われていた。カナリアは人間よりも有毒ガスに敏感なため、カナリアが死んだら危険だと察知できるわけである。つまり、炭鉱のカナリアは、カゴに入れられ有毒ガスを吸わされるという、理不尽な死を受け入れる存在なのである。自らの意思とは関係なく生まれ死んでいく人間の象徴であり、罪人の人間の代わりに罪を背負って死ぬキリスト的な象徴なのである。

謎9)三隅はなぜ重盛に手を差し出したのか

物語の中盤、接見室で三隅が重盛に手を重ねることを求め、手を重ねると、三隅が重盛に娘がいることを言い当てるという、奇妙なシーンがある。これは三隅が預言者(神意を伝える神と人間の仲介者)であること示唆してと思われる(彼は人間から預言者になり、最後には神になる)。重盛は、三隅のこの超人的な力を目の当たりにして、無意識に三隅の力を信じるようになっている節がある。物語が進んで行くに従って、「あなたのような弁護士が、被告が罪と向き合うことを妨げる」と言われていた重盛が自らの原罪について向き合うことになる。そして、物語の終盤には、重盛の方から三隅の方へ手のひらを差し出し、ガラスに押しつけ「本当のことを教えてくれよ!」と叫ぶ。これは預言者に救いを求めている人間の姿である。それはまるで接見室が透明な壁の懺悔室のようなのである。後半、重盛が天を仰ぐようになるのも、重盛が神に救いを求めようになってきている心象を表しているのではないかと思われる。

謎10)「三度目の殺人」とは何か

最後の謎は、本作品のタイトルである「三度目の殺人」とはいったい何か。それは、間違いなく三隅の死刑のことをさしているのではないかと思われる。

裁判官に宛てた手紙に書かれているように、三隅は実の娘を咲江に置き換えている。咲江を救うことで、実の娘への贖罪をしようとしているのである。三隅にとって、実の娘への最大の贖罪は、咲江の罪を背負い、死を選ぶことなのである。

娘に対する贖罪を抱えている父親という点において、先述の通り「重盛=三隅」である。重盛は「何かあったら、見て見ぬフリをしないでまた助けに来てくれる?」と娘に言われている。この娘の言葉は「いろんなことを見て見ぬフリをしないと生きていけないんですよ」と言っていた三隅の言葉と呼応しており、三隅は「見て見ぬフリをしないために死ぬことにした」と言っている訳である。だから、「私は母みたいに見ないフリをしたくない(見ないフリをする親になりたくない)」と言う咲江をかばい、自分だけが罪を被ることで、娘への贖罪を実行しようとする。三隅の決断に重盛は心底共鳴し、「あなたは私の依頼人だから、あなたの意志を尊重する」と言い、重盛は三隅の意思を尊重し死刑を黙認することになる。見事、死刑判決を得て咲江を救うことに成功した三隅は、法廷で咲江の横を通り過ぎる時、「カナリア=咲江」を放つ仕草をする。

三度目の殺人の遂行は、詳しく言えば、重盛の単独犯ではなく、裁判官、弁護士、検察官の三者の共謀殺人なのだが、重盛以外の人物が忙殺を理由に裁判をゼロからやり直すのを嫌って断念したのとは違い、重盛は三隅の意思を尊重したのである。「理解、共感は弁護にいらない」と言っていた重盛が、いつしか真逆の考え方になっていったことが分かる。三隅が言うように、彼の存在は、重盛にとって、人が人を裁くことについて考えさせるための器だったのである。三隅本人が「裁くのは私じゃない。私はいつも裁かれる方だから」と言うように、彼は自らが裁かれる対象になることで、彼を裁く人間に「人が人を裁くことの苦しみ」を背負わせていたのである。その苦しみを背負わされたのは重盛だけでなく、一番目の殺人の裁いた重盛の父もそうであった。一度目の殺人について語る警察官が三隅のことを「空っぽな器のようだった」と語っており、その裁きについて悔やんでいる重盛の父の告白からもそのことが分かる。

いずれにせよ、重盛は神の領域である、死による裁きを行ったため、十字架を背負って生きていかなければいけなくなる。そのことを示すため、この映画は重盛が十字路に立ったところで終わる。その絵柄は、まるで彼が十字架を背負っているように見える。そして、その十字路で彼が見上げた電柱もまるで十字架のように見える。これから重盛は、三隅を裁いたこと、そしてこれからも裁判に関わることで、一生、十字架を背負って生きていかなければならないのだ。