映画「ハウルの動く城」を読む【完全解説】 ⑦

●ソフィーの呪いは解けたのか

観終わった後、多くの観客がスッキリしないのが、「ソフィーの呪いは解けたのか」という疑問。先述したように、ソフィーの呪いとは、「父親の戦死」とともに「心をなくしてしまったこと」であろう。「ソフィー=ハウル」であるとすると、ハウルが心臓を取り戻した時点で、ソフィーは心を取り戻していることになる。ソフィーは、なくした心を取り戻したから、人を愛することができるようになり、その結果、辺り構わず、キスをしまくるわけである。だから、彼女にとって、案山子の「愛する者がキスしないと解けない呪い」も解けるようになる。つまり、ソフィーが「人を愛することができるようになった」とき、彼女の呪いは完全に解けているのである。

そもそも、「ソフィーはいつ呪いをかけられたか」であるが、彼女は、荒れ地の魔女に呪いをかけられる前から、内面的に年老いており、老婆にされたときに呪いをかけられたのではない。実際には、ハウルがカルシファーに心臓を渡したとき、つまりは、「父親の戦死」で心を閉ざしたときに、呪いはかけられている。荒れ地の魔女によって老婆にされたとき、何が起こったかと言えば、ソフィーが現実世界から逃避して内面世界(妄想)へ入り込んだため、彼女の心の「老化」が視覚化されただけのことなのである。

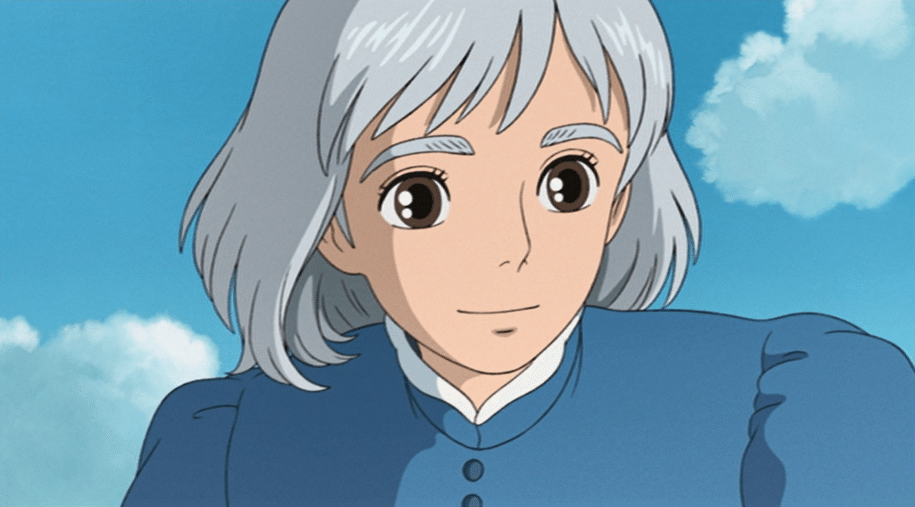

ところが、ソフィーが荒れ地の魔女によって「老婆にされたときに呪いにかけられた」と勘違いしてしまうと、ソフィーが「若返れば呪いが解ける」と思ってしまう。そうなると、ラストでソフィーは顔は少女だけど、髪の色が灰色だから、「呪いが解けたのかどうか分からん」と頭を抱えてしまうことになる。カルシファーが「星の光に染まってるね」と言うように、髪が灰色なのは老化のためではなく、ハウルの少年期に迷い込んだときに染まったようだから、ソフィーが「父親の戦死」という現実を自分のものとして受け入れることができるようになったこと。もしくは、彼女が「星=ファンタジー」を信じて、現実を生きていこうとしていることを示しているのだと思われる。

原作では、ラストで呪いが解けると、ソフィーは18歳の姿になり、髪も赤毛に戻る。ではなぜ宮崎監督は魔法が解けても、あえて白髪の少女のままにしたのか。宮崎監督は「呪いが解けて若返るのでは、年寄りに失礼だと思ったから」とインタビューで語っている。確かに、ソフィーを少女に戻すと、「老婆にされたこと」が呪いであり、「愛をなくしてしまったこと」が呪いであるという、現代人に対するメッセージがぼけてしまう恐れがあったのは間違いない。しかし、あくまでそれは表向きの理由であり、本当の理由は他にあるのではないかと私は思っている。

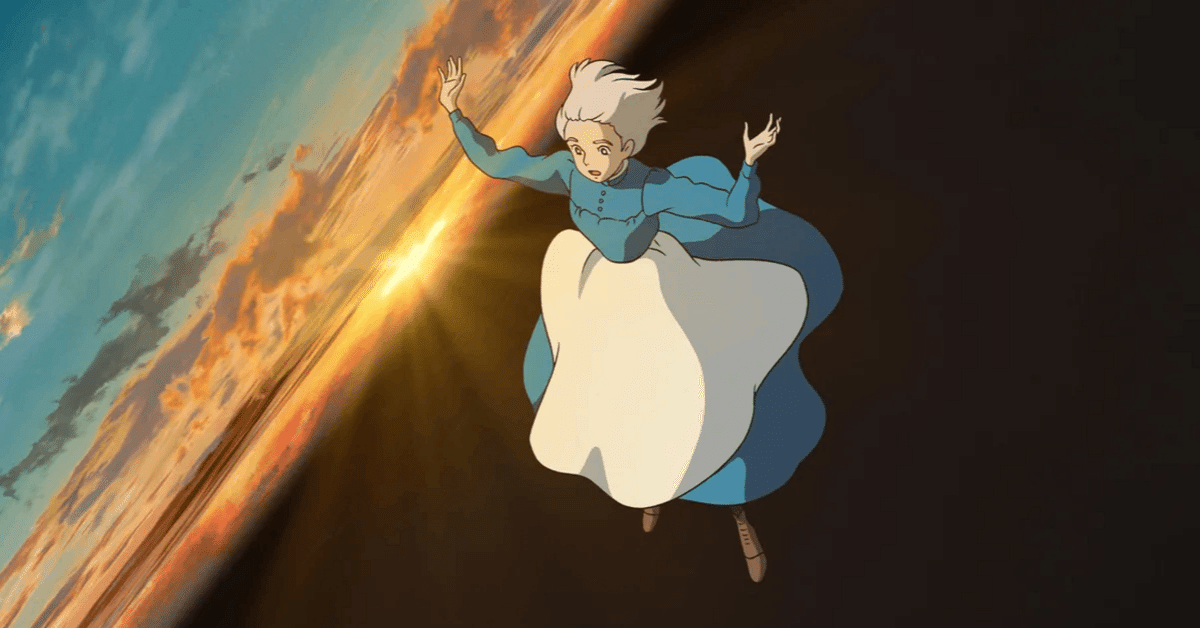

白髪の美少女。これは、「美少女と一体化したい」という、ロリコン宮崎監督の思いが結実し、宮崎監督と宮崎作品のヒロインが融合した姿ではないか。宮崎監督は、本作品の製作により、63歳にして(製作当時)、「理想の美少女と合体する」エクスタシーを味わったに違いない。本作品は、ソフィーの妄想世界の話であるから、主人公をハウルではなくソフィーにするのは当たり前のことなのだが、今まで「飛翔感」の映像化にカタルシスを感じていた宮崎監督が、飛行シーンがあっても、「飛翔感」の描写を犠牲にしている。そこまでして、ソフィーの視点(主観)で物語を描くことを貫いた理由が、もしかして「理想の美少女との融合」にあるのではと思えてしまうのは考えすぎだろうか。「飛翔感」の描写が生み出すカタルシスは、宮崎監督と観客が共有できるものであった。しかし、今回の「理想の美少女との融合」のカタルシスを堪能できるのは一般観客には難しいかも知れない。

●疑似家族の形成

宮崎作品が繰り返し描いてきたテーマの一つに「家族の再生」がある。「アルプスの少女ハイジ」のハイジに対するおじいさんやペーターやクララ、「パンダコパンダ」のミミちゃんに対するパンダ親子、「未来少年コナン」のコナンやララに対するおじいさんやジムシー、ダイス船長、モンスリーなど、「カリオストロの城」のクラリスに対するルパン三世一味、「天空の城ラピュタ」のパズーとシータに対する空中海賊団(ドーラ一味)、「魔女の宅急便」のキキに対するオソノさん、「紅の豚」のフィオナに対する豚やジーナ、「もののけ姫」のアシタカとサンに対する村人やもののけ、「千と千尋の神隠し」の千尋に対する油屋の住人…。宮崎作品では、実の家族に代わって、血のつながらない人間が家族代わりとして登場し、主人公である彼らを働かせる。主人公たちは、「労働」によって団結し、「疑似家族」を形成していくのである。宮崎作品では、常に「労働を通した疑似家族の形成」がストーリー展開の重要な要素となっている。

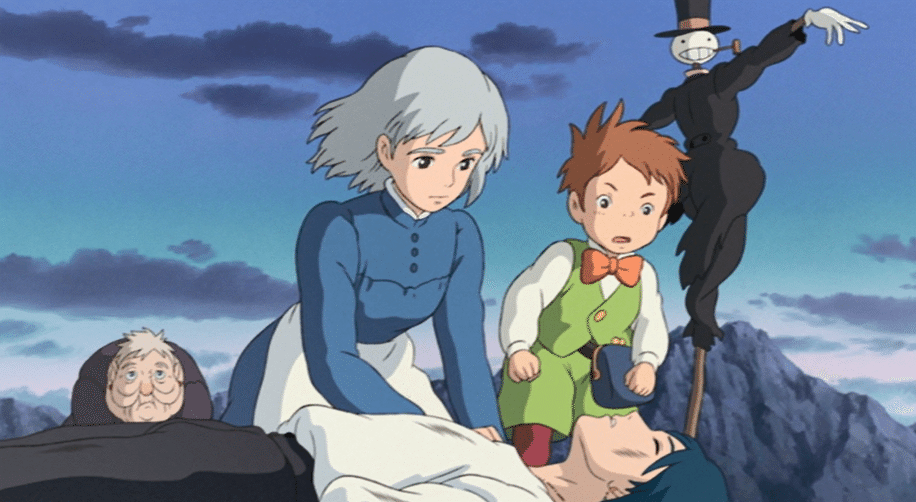

本作品もその例外でなく、「労働を通した疑似家族の形成」によって、ソフィーが愛を取り戻していく話だ。ソフィーは、父親が戦死し、三姉妹はバラバラに暮らしている。着飾った帽子屋の従業員たちが楽しみにしているお祭りにも一緒に参加しない。そんなソフィーの前に魔法使いが現れる…。まるで「シンデレラ」のような導入であり、彼女が求めるのは、真の家族だ。「働かない母親」に裏切られたソフィーは、本当の家族から離れて、ハウルの城の住人と新たな家族を形成していく。ソフィーは、魔女・サリマン(=母親)に帽子を渡すことで、「帽子屋は継ぎません」と意思表示するが、それは、「私は新しい家族と暮らしていきます!」と勘当の決意を突きつけたようにも見える。実際、その後、ハウルは、城の住民を「家族」と呼ぶようになるし、マルクルが「僕ら家族?」と尋ねると、「そうよ。家族よ」とソフィーは答える。「血がつながっているのが家族」ではなく、「愛があるのが家族」であることが強調されるのだ。

原作ではソフィーの母親は義母だと書かれている。本作品では、母親と次女レティの顔がよく似ているため、レティは母親の連れ子なのかとも推測できるし、母親は若そうなので義母である可能性は高いと読み取れるのだが、宮崎監督は、あえてこの母親が義母かどうかは伏せている。それは、「肉親との希薄な関係」から、疑似家族との間に真の愛を見出していくという、宮崎作品ならではの特徴を強く打ち出したかったからであろう。おそらく、観客に「義母だから、関係が希薄でも仕方がない」という解釈を許したくなかったのではないか。宮崎監督の生い立ちはよく分からないが、彼のすべての作品で共通しているこの特徴から、肉親との亀裂が彼の心に深く傷を負わせていることは想像に難くない。

●ハヤオの城

宮崎監督は、いわゆる団塊の世代であり、若い頃、職場で労働組合の中心となって闘い、「理想の共同体」を求めた経験の持ち主であるらしい。その結果、彼は「理想の共同体」が破綻していくのを目の当たりにしてきている。そうした過去から、宮崎監督は、自分の作品世界の中だけでも、その「理想の共同体」を成立させたいと思っているのだろう。「理想の共同体(疑似家族)の蘇生」に「労働」が付きものなのは、そのためである。そして、観客に対して、その共同体について「どうだ、いいもんだろ」と自慢したかったに違いない。それが彼のすべての作品に反映されているように思われる。

宮崎監督は、自らの作品世界の中で、「労働」を通して「理想の共同体」を築く欲求を満たしているが、それと同時に、現実世界の職場でも、その欲求を満たそうと試みている。それは先述した、若い頃の苦い経験に対するリベンジであり、それがスタジオジブリの設立だ。

「千と千尋の神隠し」の油屋が、スタジオジブリであることは、宮崎監督自身もインタビューで認めていたが、同様に「ハウルの城」もスタジオジブリなのである。城の原動力であるカルシファーは宮崎監督であり、カルシファーを操るハウルは鈴木プロデューサー。スタジオに張り付いている宮崎監督に対して、鈴木プロデューサーは城のために外で日々闘っている。彼らの元で働くマルクルはジブリの若手スタッフであり、荒れ地の魔女は、古株のスタッフ(宮崎監督と日本アニメーション時代からの朋友である保田道世氏がモデルか?)。犬のヒンは、外部スタジオのスタッフ。城の外部からソフィーのような救世主がジブリの建て直してくれることを望んで、本作品は、当初、東映アニメーションから細野監督を呼んで、作り上げようとしていた訳である。しかし、その試みは失敗に終わった。虚構世界では、「ハウルの城」は、一度、崩壊し、再度建て直しを図ることに成功するが、現実世界では、「ハヤオの城」であるジブリは、建て直しが図れなかった。作品内の世界と作品外の世界をシンクロさせながら、本作品を鑑賞するのも興味深いだろう。