塩の道「富士川」&身延線「下部温泉」の旅②

二日目、下部温泉を後にして、金山博物館に立ち寄り、富士川を北上します。目指すは、鰍沢という富士川の水運で栄えた街を訪ねます。観光地という場所ではないですが、富士川の「塩の道」を知るには、外せない場所になります。何か面白い発見あるかな…。

下部温泉、源泉舘「本館」

さて、源泉舘は本館があり、こちらには、下部川の上流の方から引湯している別の源泉のお風呂があるので、行ってみます。こちらは24時間入れる男女別の湯舟。

硫黄の香り漂う檜の湯舟で、源泉の温度は50℃、PH9.4というあまりない泉質で、だいぶ上流から引湯してきているようなので、熱さもちょうど良し。当然、加温・加水なしのかけ流し。

チェックアウト前にもう一度入りましたが、朝は結構混んでました。しかも、下の写真に上部にある小さな社に柏手を打つ人が二人もいて、ココは本当に湯治場だ!と実感しました。

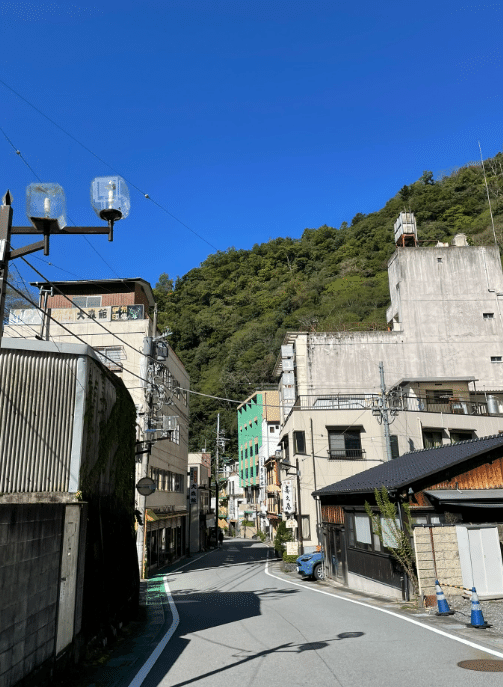

温泉街を歩いて、金山博物館へ

あの井伏鱒二がここの先代から釣りを教わったというのだから凄い!

下部温泉、パンフレットを見れば、駅周辺も含めると30を超える宿がまだ健在のようで、昭和の全盛期には一体どのくらい旅館があったのか…。

戦国時代の甲州金は有名ですが、実際に金を生み出していた金山衆は戦国武将とは一線を画して自立した存在だったようです。フォッサマグナに由来する金脈と金山衆のおかげで、甲州では金が多く取れたとのこと。甲州金の出来る過程や道具・遺跡の場所など詳しい展示。

金山衆は南無妙法蓮華経の遺物あり、日蓮宗だったようです。日本の鉱山史の中で影響力は大きく、ここでの技術を持った人たちが、佐渡や伊豆、その他の金山開発に貢献しました。

さて、下部温泉駅(旧下部駅)、昨日も登山客が多く、金山跡に登る人いないだろうしと、聞いたところ、北岳の山麓までここからバスが出ているということでした。南アルプスの玄関?にもなっているんですね。

富士川町歴史文化館~塩の華

特急で二駅、鰍沢口は、甲府盆地の南の外れ、初めて下車しますが、こんな無機質な無人駅でした。タクシーもなし。

文化館の右は舟運歴史館、左には近代人物館という富士川町の輩出した偉人を紹介。先に今回の目的の一つ、富士川の水運の歴史を探ります。

館内には、水運の開始から終焉までの歴史が丁寧に紹介されています。武田信玄の釜無川の治水工事から始まり、富士川の水運は自然発生的ではなく、角倉了以という京都の豪商が、幕府(家康)からお墨付きをもらい富士川の整備をしました。船の手配や船着き場の整備だけでなく、航路にある危険な石を破壊したりと結構な工事。元々、京都の保津峡や高瀬川も航路開削しており、私費を投じて工事しつつも、通行料でしっかりビジネスとして成り立たせていたようです。さすが京都商人!

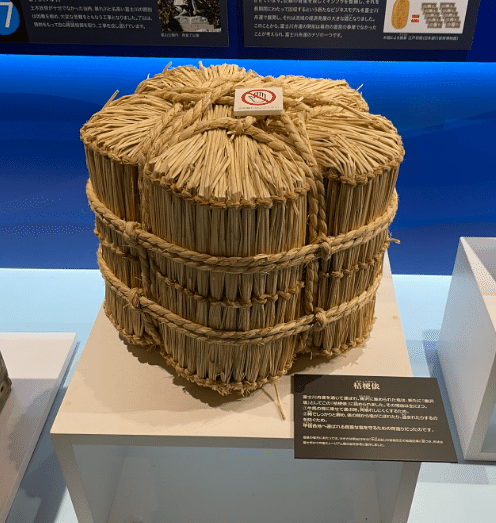

甲斐の鰍沢から駿河の岩淵まで開通した富士川の舟運のおかげで、駿河からは塩や鮮魚、信州・甲斐からは米が流通するようになり、鰍沢は山梨で最も栄えることになります。甲斐や信州(高遠藩、松本藩)のお米は鰍沢に納めれば、年貢米として認めてもらえたということで、この権利でお米は集まります。これを御城米と言ったそうです。

ボランティアのスタッフの方が詳しく解説してくれて、聞く話は驚くことばかり。例えば、山梨は全国で寿司屋の数がTOP、まぐろが好きというのも聞いたことありましたが、実はマグロはこの富士川の船に載せられて、静岡から運ばれて食卓にのぼるようになりました。江戸時代の遺跡からはイルカの骨も発見され、鮪同様イルカも丸ごと船に載せられて甲斐に運ばれ、イルカを食べる文化も根付いていたと。私より10歳くらい年上のはつらつとした女性のスタッフの方も、小さい頃にイルカを食べたことあるというから、さらに驚き。お父さんは脂のところまで食べたが私は赤身だけ、ごぼうと生姜で煮込んでとか、料理法も同じ、話は盛り上がってしまいました。静岡は伊豆半島だけの文化だと思ってましたが、こんな繋がりがあったとは。

そして水運で疑問の一つは、川下りは良いが、帰りはどうするのかという事。4人一組で下る高瀬船は帰りは3人でこんな形で曳いて川を上ります。とんでもない重労働です。ここに塩や魚を載せていくのですが、通常だと下りは半日、上りは数日かかる所を、サンマや桜えびは特急ということで2日で夜を徹して運びました。ツワモノの仕事衆としか言いようがないです。

と、まだまだ書ききれないことばかりでたくさん教えていただきました。

富士川町の近代人物館

富士川町はほとんどが山林で、人が住めるのは富士川沿い、ここに美術家、深沢幸雄や将棋の米長邦雄を生み出し、石橋湛山なんかもゆかりのある人物として紹介されています。

そして、別室を準備され、紹介されているのが、社会活動家の望月百合子。大正時代に女性の自立を訴えており、この地は、良い意味で、なんとも個性的な人物を輩出してます。

29歳の写真は昭和初期とは思えない

鰍沢唯一の塩の貯蔵庫へ

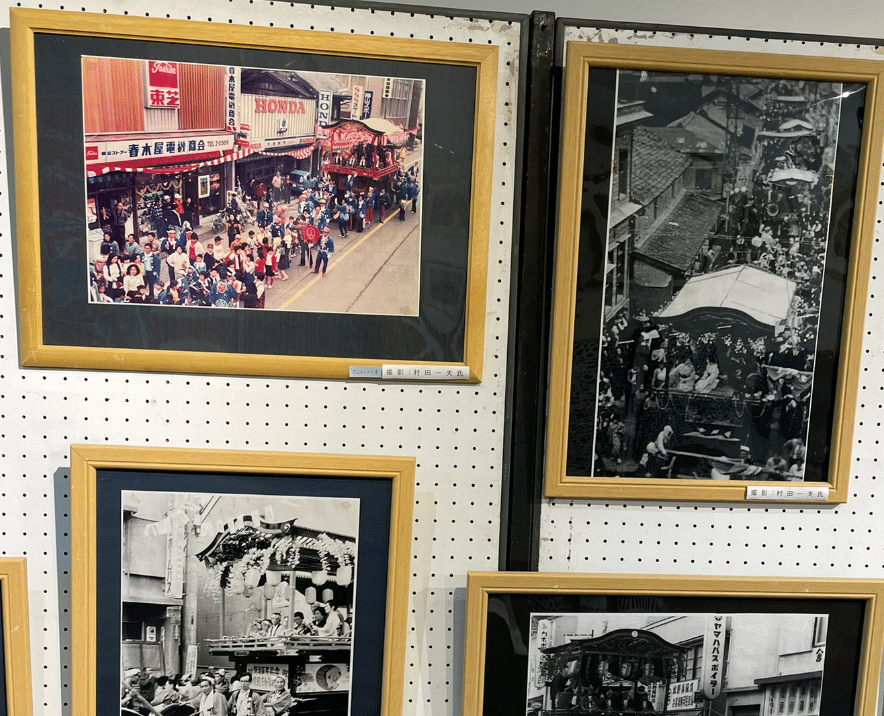

さて鰍沢の中心街には一つだけ、塩の蔵が残されているということを知り、そこを訪ねてみます。この次の週には何年に一度かのお祭りがあるそうで、その企画展もやってました。

中心街はシャッター商店街ですが、山車といい、見れば蔵が多数残っていたり、呉服屋という店が何軒もあったりと、過去の栄華の片りんは見て取れます。

さて、かつて鰍沢には塩問屋が24軒もあったそうですが、現存の蔵は一軒、その名も「小原屋原田商店」。しかしこの場所が見つかりません、見つからないはず、道路に面している所は現在はガソリンスタンド。お店の方に聞いたら、奥に案内してくれました。

ということで、マニアックな名所を訪ねて、そろそろ帰路に着きます。

甲府盆地を駆け抜けて…

鰍沢口まで歩きます。富士川に架かる橋を渡り、対岸へ。

駅近くの食彩「しん坊」さんで、遅い昼食を頂きます。鮪や寿司の話も出たんで、こちらをいただきます!

鰍沢口からは鈍行で甲府へ。甲府盆地は線路が平坦かつシンプルなので、電車も快調に飛ばします。

あっという間に、甲府盆地の北側、中央本線東線が合流してきます。「あずさ」が来るかなとスマホを取り出すと、前に座っていた少年もソワソワし始めました。あれっ、と思っていたら、鉄郎君でした!

気づくのが遅かった…、分かっていたら、鉄ちゃん談義してたのに笑

ということで、こちらは甲府駅で、ほうとうと美味しそうなあけびが売っていたので、衝動買いして、特急「かいじ」に乗り込みました。

富士川の歴史は静岡と山梨のつながりでもありますが、今では両県民ともそんな繋がりをあまり感じられないかもしれません。富士川水運の歴史&塩の道、また機会あれば、もう少し掘り下げてみたいです。

今日はこのあたりで… (2024.10)