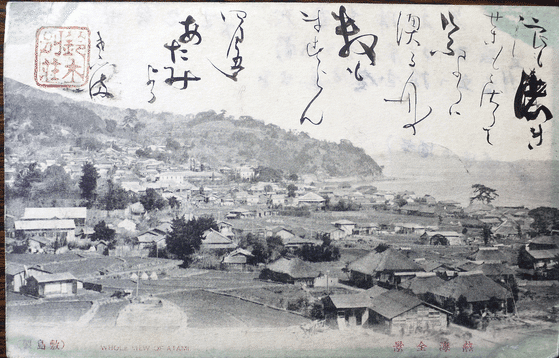

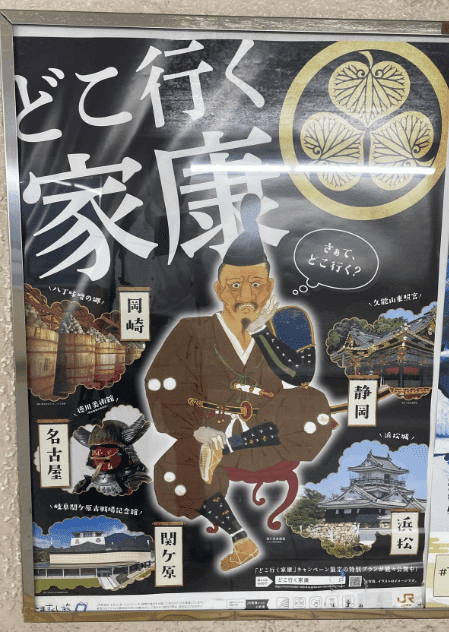

家康はなぜ熱海の湯を愛したのか?

実家帰りに、たまに立ち寄る「熱海駅前温泉」、駅から徒歩2分、やや緑がかったナトリウム・カルシウム―塩化物・硫酸塩温泉かつ高温で、熱海の山側の温泉で、お気に入りのお湯です。

さて、熱海駅前には、昔下記のよう間歇泉のモニュメントがあり、人工的に噴き出していました。足湯は今でもあり、これは「家康の湯」と銘打ち、家康が1604年に湯治に来て400年を記念して造られました。家康が熱海を愛しており、江戸に湯を運ばせるほどだったのは周知のとおりですが、よくよく考えてみると、なんでこんなに家康は熱海が好きだったのかと、ちょっと深堀りしてみました。

東海道の途中だから?

自分の親族が、たまたま三河、甲斐、伊豆といるからか、徳川、武田、北条とこのあたりの戦国武将は何かと気になるのでした。江戸に来てから、東と西を行き来したし、東海道の途中だし、それこそ何度か立ち寄ったんでしょう、なんて漠然とイメージしてましたが、よくよく考えると全然そんなことはない。

三河の家康が、小田原攻めの時に、秀吉に「小田原を落としたら、関東八州はお前にやる」と小田原城を見つつ、立小便をしながら話したというエピソードがあります(関東の連れ小便)。小田原攻めは1590年。初めて家康が熱海を訪れたのは、1597年。関ヶ原の3年前になります。

今となっては、熱海も東海道本線、のちには新幹線が通り、一大温泉観光地ですが、そもそも東海道は三島-箱根(芦ノ湖・関所)-畑宿-湯本-小田原-酒匂川と抜けるのであって、熱海は近いとはいえ、ルート外です。

関東周辺の名湯は他にもある

家康が温泉を好いていたのは確かで、秀吉の勧めで、草津の湯も江戸に運ばせていたことが最近分かったとか。天下を治めるくらいの人物が温泉が好きで、草津の湯を運ばせるというのは想像できます。また、関東周辺の名湯は他にもあり、家康は塩原温泉にも行ったようで、これも関東屈指の名湯。

昔からという意味では、湯河原は万葉集にも歌われていたり、那須湯本も、芦の湯含む箱根七湯も、それこそ、東海道沿いであり、泉質と温泉の知名度だけを考えたら、熱海も歴史はありますが、客観的に見るとやや見劣りするんですよね。つまりなぜ、熱海なのか…。

戦国武将と健康の問題ほか

ところで、戦国武将にとっては、隣国の敵の次に怖い敵、いや、隣国の敵よりももっと怖いことは、病の問題でした。戦国時代の平均寿命は、武士は40代前半、庶民は30代前半くらいだったと言われています。

その中で、名だたる戦国武将は、誰しもほとんど長寿の域。

まず家康は、74歳。50,60代で命を落としていたら、歴史はまた違ったことでしょう。

北条早雲 88歳

細川忠興 83歳

宇喜多秀家 83歳

毛利元就 75歳

松永久秀 68歳

斎藤道三 63歳

豊臣秀吉 63歳

柴田勝家 62歳

と挙げればきりがない。改易された武将とか隠居した武将とかではさらに長生きした人もいて、藩を治め、世を治めるには健康管理、必須ということです。医学が発達していなかった時代だけに、戦国武将にとっては、温泉による効能、治療は、現代人以上に敏感だったのではないかと思うのです。家康だけが温泉好きだったのではないはずです。

ちなみに武田信玄は、信玄の隠し湯で有名ですが、兵の癒しのために整備したのでしょう。その信玄も53歳で死去。もし、5年、10年と長生きしていたら、これまた、歴史は変わったのかもしれません。

では、温泉の効能や治癒力以外での魅力は他に何があったのか?

歴史的なこと、アクセスの良さ、自然・食事?、武運祈願とか…。こう考えていくと、熱海と切っても切れない地が思い浮かびます。

それは「伊豆山温泉」。

キーは「伊豆山温泉」なのでは!?

熱海も奈良時代あたりからの由来があるのですが、歴史的にさらに古く、由緒があるのは熱海から歩いても行くことが出来る伊豆山温泉。熱海の北側に位置して、最近、痛ましい土砂災害・人災が発生したところですが、ここは熱海よりも歴史があります。

それを象徴する「走り湯」は、奈良時代に発見された横穴の源泉で、いまでもこんこんと源泉が湧き出ています。

湯が滝のように、奔流となって海に注がれていたということで、この場所が信仰の対象になって、今の伊豆山神社につながるのでした。しかも、この場所は、家康が尊敬して止まなかった源頼朝にゆかりのある地。

こうして平安時代末期には全国屈指の霊場として独立性を確保していた走湯山(伊豆山)が、以仁王による平氏追討の令旨に始まる1180年以降の源頼朝の決起を支えることになった。以仁王と源頼政の挙兵はすぐに鎮圧され、伊豆半島で流人生活を送っていた頼朝にも危険が迫るが、頼朝は追っ手を避け、湯走山に避難する。湯走山には頼朝や源氏と気脈の通じた僧らがいた。なかでも頼朝が師と仰いでいた覚淵は妻の北条政子をかくまい、伊豆や南関東での挙兵を湯走山と箱根権現とのネットワークで人材、物資補給、移動ルート、信仰的支えなど様々な形で手助けした。

ということで、調べてみれば、やはり家康は、ここにも立ち寄り、武運を祈願した記録があるとのこと。どれだけ頼朝を慕っていたかと言えば、「頼朝の政治戦略や武運長久を見習い、鎌倉幕府の正史が綴られた「吾妻鏡」を熟読していた」とか。ということで、確実に熱海に足を運ぶ理由があったのでした。

さらになお「熱海の湯」

どれだけ家康が、熱海が好きだったかは、歴史的にも明らかで、熱海に訪れているのは、記録上でも1597年と1604年の二回。1597年はお忍びで、1604年は息子二人を連れて7日間も滞在。それ以外にも来ているのではないかと言われているとか。1604年には、大阪に居た周防岩国の大名吉川広家が病気がちということで、熱海の湯を5樽も届けている。有馬温泉だって、紀州の温泉だってあるだろうに、わざわざ東国の熱海の湯を届けるくらいなので、もうこの家康の熱海湯愛は半端ではないようです。(ただ、秀吉が好きだった有馬は避けていたかもしれないですね)

そして、この家康の熱海の湯愛の熱量を体現するような場所がかつては、熱海にありました。それが、今は枯れてしまった「大湯間歇泉」。

江戸時代には、昼夜6回ほぼ同じ時刻に、ごうごうという地響きと共に温泉と蒸気が吹いていたようで、こんな間歇泉の熱く、熱い景色も後押ししたのでしょう。家康はここの湯を気に入って、江戸にも運ばせるようになりました。

大湯近辺には、「熱海七湯」と言って、自噴で湧いていた温泉が大正時代まで残っています。今は、このようなモニュメントのように残っているだけですが、歩いて行ける範囲にいくつもの自噴泉があり、湯量が多かったということを物語っています。

さらには、当時の有名温泉場と決定的に違うのは、「海」の存在。家康が足を運んだ地で、海がこれほど近い温泉場は他になかったのかと思われます。三河出身の家康にとっては、海派、山派と言われたら、やはり、海派でしょう。

江戸の佃島は、江戸幕府の始まりと共に、家康が大阪の佃村から漁民を招き、作らせましたが、同時に魚も江戸城に献上させていましたし…。家康が熱海に来た時には海岸で息子と遊び、海の幸に満足したことでしょう。

家康の愛した湯に浸かれるの?

というわけで、温泉以外に、多くの魅力的なものがあるのでした。

徳川時代、熱海の湯が運ばれる毎に、小田原以東の街道沿いでは噂になり、江戸には、草津の湯とか熱海の湯とか湯を汲んだ銭湯も登場したのでした。家康なしには、熱海の湯の知名度はありえないということで、熱海にとっては、家康さまさまなのでした。

もう、ほとんど熱海の観光協会の回し者のような書きっぷりになってまいりました笑

結論的には、家康の熱海湯愛は、

・温泉(泉質)が良かった(肌に合っていた)

・武運を祈る場でもあった

・高温泉がつくり出す現象と自然(走り湯・間歇泉など)

・海が近い

・海の幸も豊富

など

合わせて一本!総合の評点が抜きに出ていたのかと思います。まあ、理屈抜きで、「好きだから、好き」という次元に至っていたとは思います(^^;

さて、家康ゆかりの温泉ということで、一つ挙げるとすれば、もうここしかないでしょう。熱海銀座から湯汲坂を登り、大湯間歇泉を左手に、右手に湯前神社。その正面にあるのが、「大湯 日航亭」。

大湯の源泉自体は枯れてしまって廃止になっているようですが、そこに最も近い源泉の一つから引湯しているのが、この日航亭。

露天風呂は少し差があるので、浴槽気になる方はお電話で要確認

弱アルカリなので、少しぬるっとしますが、湯上りは気持ち良しです!

大湯間歇泉は、潮の満ち引きの影響も受けたとかも言われているので、海とつながっているかもしれないですが、やや濁りもあり、不思議な温泉です。

家康に「殿、今日はどこの温泉に行きましょうぞ」と聞けば、

間違いなく、

「熱海じゃのう」と答えてくれることでしょう笑