悩んでないで、那須に行こう!(那須湯本温泉)

1年の計は年始に立てるものですが、今年は激しく飛び回りすぎてしまいました。ちょっと落ち着いた時間を確保すべく、冬の那須湯本へ。もう何年かぶりの連泊ですが、大寒波のため、一人で籠るには悪くなさそう。

ただ、旅行記にはならなそうなので、悪しからず…。

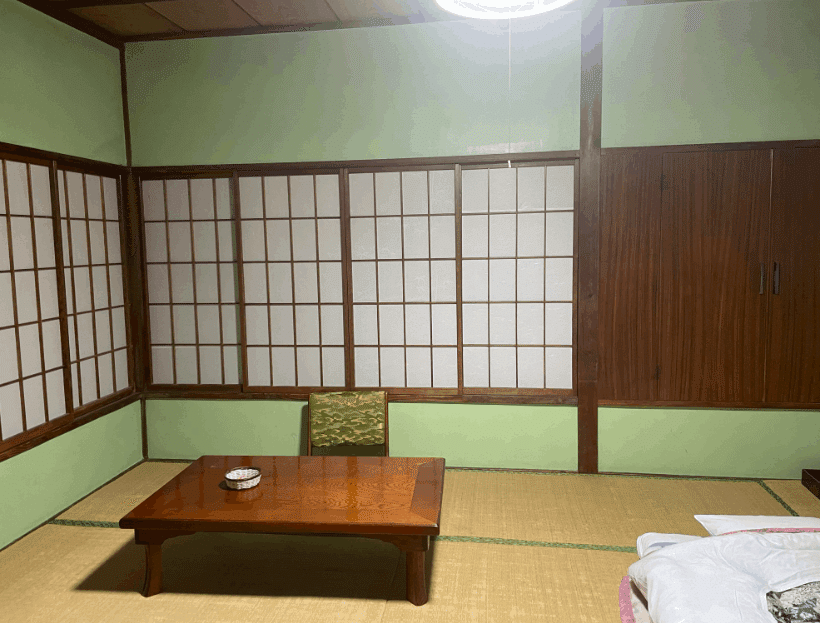

宿泊は那須湯本「遊季荘」

本日は少し明るいうちから、上野駅です。ちょっと早く着いて、天井の低い中央乗換通路の讃岐うどん屋さんに入ります。以前から気になってたんですよね。

雪の予報の中、新幹線「なすの」は北に向かいます。筑波山がかすかに見え、鬼怒川を渡ると、先日までの雪がかなり残ってます。

那須塩原からは、1時間に一本の那須湯本行きの関東自動車バス。乗車時は、自分1人…、黒磯駅から3名乗ったもののMAX5名超えませんでした。

黒磯駅から那珂川を渡り、あとはひたすら直線の那須街道を北上します。街道沿いの那須野原の木々がいかにも那須というところで、今風のおしゃれな宿泊施設、お菓子の城、チーズガーデンほか無数の白熱灯に灯され、観光施設が点々としています。

バスに揺られること40分ちょっと、那須湯本の少し手前、湯本一丁目にて下車して、ようやく到着。サラサラの雪は10cmくらい積もっています。湯川屋旅館「遊季荘」、すぐ隣には共同浴場の「河原の湯」があります。

こちらは女将さんお一人で切り盛りされていて、現在は素泊まりのみ。1人泊でも一泊4,000円なので、平日はテレワークの方も泊まりに来られるとか。女将さん曰く、こんなに寒い日が続く冬は記憶にないくらいだそうで、水道は凍らないように細く出しっぱなしなのですが、それでも凍ってしまったようです。

共同浴場「河原の湯」

那須湯本にある外湯(共同浴場)は宿泊した人のみ、鍵をもらえて、二つの共同浴場に入ることが出来ます。「河原の湯」はその一つ。

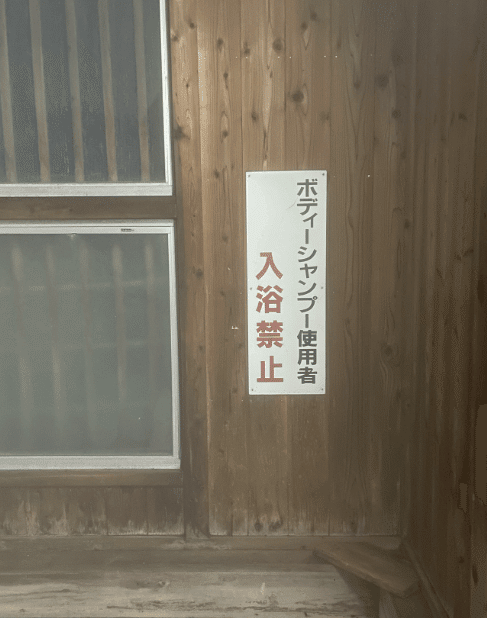

那須温泉の浴槽はほぼ同じような作りなので、少し説明。ここは奥側が「ぬるめの湯」手前が「熱めの湯」で、二つの浴槽の真ん中に源泉が流れ出る湯口があります。シャワーなんかは当然ありません。

湯口の箱に突き棒?があり、これを緩めるとお湯は大量に浴槽に入り熱くなり…、このように湯量を調節します。なので、ぬるめの湯の湯舟と言っても、入浴する人たちが、どばどばと源泉を入れてしまうと当然、熱くなってしまうんで、要注意です。

原始的というか、シンプルで機能的!

これはもう何百年も続いてそう…

シャンプー使用はOKですが、殺菌力・洗浄力があるゆえとのことで、石鹸はお断りです~。使っても酸性泉なので、泡立たないでしょう。

寒さに染み入るいいお湯で、湯本の中では、濁りはそこまで強くはないですが、柔らかい感じのお湯で、女性の方は入りやすいんじゃないでしょうか。

共同浴場「滝の湯」

翌朝、感覚がなくなるくらいの寒さ。5時過ぎに「滝の湯」へ。こちらは朝5時から入浴可。元湯通りを5,6分歩きます。

ということで、共同浴場「滝の湯」、「河原の湯」は共に単純硫黄泉ですが、源泉が異なり、どこにあるのかも次回は調べてみたいところです。開湯630年、1400年近くも続く名湯、那須湯本。松尾芭蕉もちょうど、滝の湯のすぐそばに宿泊したようで小さな碑が立てられています。

那須湯本の街の今昔

さて、那須温泉、当時の那須湯本を指してますが、温泉番付では、東の大関(なぜか横綱はない…)が草津で、関脇に野州那須湯となっており、かなりの知名度だったと思われます。(ちなみに、東は、諏訪温泉郷、湯河原、箱根芦ノ湯と続く)

明治の地図には湯宿がひしめき、那須街道のメイン通りには、「行人の湯」(「鹿の湯」)「御所の湯」「中の湯」「河原の湯」と湯舟小屋が外湯として存在して、宿から通って浸かる形だったのでしょう。

(詳細はDiscover 栃木 温泉文化遺産(温泉文化史) 那須7湯の変遷のHP参照)手元にある資料で最大限追いかけてみるとこんな感じです。

湯小屋が無くなったのは内湯が増えたことと昭和天皇の那須登山のための道路整備のため

ということで、江戸時代から長年に渡り、温泉客が絶え間なく訪れた時代を経て今に至っていますが、那須がこれからどのように変化していくのか、どんな路線があるのか、「う~ん」一緒に考えてみます。これからも見守りつつ、応援したいです!

散歩がてらに、あの「雲海閣」へ

お昼前、予報は晴れですが、山の天気、小雪が舞っています。

最近これが真っ二つに割れて話題になりました。 どんな意味があるのだろう…

ということで、那須湯本のバスの終着点の近くにあるお蕎麦屋さんに入ります。この付近で今日、まともに食べられそうなのはこの店だけでした。

その日、打ったそば・うどん無くなり次第閉店!

ここから、那須街道を少し下ります。途中に湯屋のような建物がありますが、こちらは、「鹿の湯分湯場」。ここまで鹿の湯から330m、高低差5mを自然流下で引っ張って来て、いくつかの旅館に引湯しているとのこと。

そして、那須街道を右に折れて、ぐるっと一つ上の高台に登っていくと、ありました「雲海閣」!もともと予定していませんでしたが、「鹿の湯」分湯場でこの旅館に引湯されているのを見てしまって、食指が動いてしまった…

「雲海閣」2023年年初の現在地

さて、那須温泉を、代表する鄙びた宿・ボロ宿(温泉好きの人には理解してもらえるであろう肯定的ワード)と言えば、この「雲海閣」と「老松温泉 喜楽旅館」。双璧を成してい老松温泉の方は2019年末に閉館。

かの女将さん曰く、「売りに出していたそうですけど、何せ壊れてましたからね」「そういえば、泊まったお客さんが、行ったけど、ひと気がなくて、閉まっていて残念がってました」とのこと。

受付のところで、奥から「そこに400円置いてって」と声が聞こえ、「初めてですか?」「あっ、はい」…

お兄さんが出て来て、お風呂場までの道順をさ~っと教えてくれました。とにかく道なりに行けば良いらしい。道なりに行きますよ…

先客1名いらっしゃり、一声おかけして撮らせてもらいました。行人の湯よりは明らかに濃いめ、雪の街を歩いたせいか、泉質によるのか、少しひりッとします。常に混んでいる鹿の湯でなくてもこちらでも十分です。評判通り、お湯は最高でした。

が、しかし、注意点があるとすれば、ネット上にある★マーク、雲海閣は4~5で、限りなく5★に近い評価。これは主に鄙び度と泉質軸と読むのが正解。この★マークの高さに惹かれて、泉質以外のものを期待したら、ちょっとアレです。個人評は下記の通り==33

・「那須の泉質だ!」度 ♨♨♨♨

・湯舟までの導線期待度 ♨♨♨♨

・ボロ宿度 測定不能

・鄙び度 測定不能

帰りも要注意、帰ろうとしたら、だいぶ先にあがったおじいちゃんが、ウロウロ。「どうしました?」と尋ねたら、「出口がわかんねえょ~」ということで一緒にご案内しました。(いや、そこまで迷路じゃないです笑)

さらにおまけで、階段の途中にあるところを右に入ると、ここには別の源泉の明礬泉が入っています。

硫黄泉の上がり湯としては、VERY GOODでしょう!!

明日の那須温泉郷

那須温泉郷自体は、三斗小屋、大丸、北、湯本、高雄、弁天、板室ほか、結構バラエティー豊富。天の恵みの温泉と那須岳を中心にした大自然にはもっと多くの人に触れて欲しいですね。

この数年で、日帰り含め計4回ほど尋ねましたが、湯本だけでも、その間にも潰れた旅館、お店がいくつかありました。さらに歴史ある弁天温泉も閉館。一方では、湯本の少し上にある高雄温泉は2023年にリニューアルオープンの予定だそうで、名湯の復活を期待しつつ、春にはまた那須岳目指して訪ねたいところです。

湯本一丁目のバス停にて、そんなことを考えていたら、目の前に、なぞの長~い階段。そういえば、バス停の側に廃墟の旅館がありましたが、ここが雲海閣の下界の温泉?!なのでした。雲と海をつなぐ楼閣の宿、一つ謎が解け、膝を打ちながら、バスに乗り込むのでした。 (2023.01.27-29)