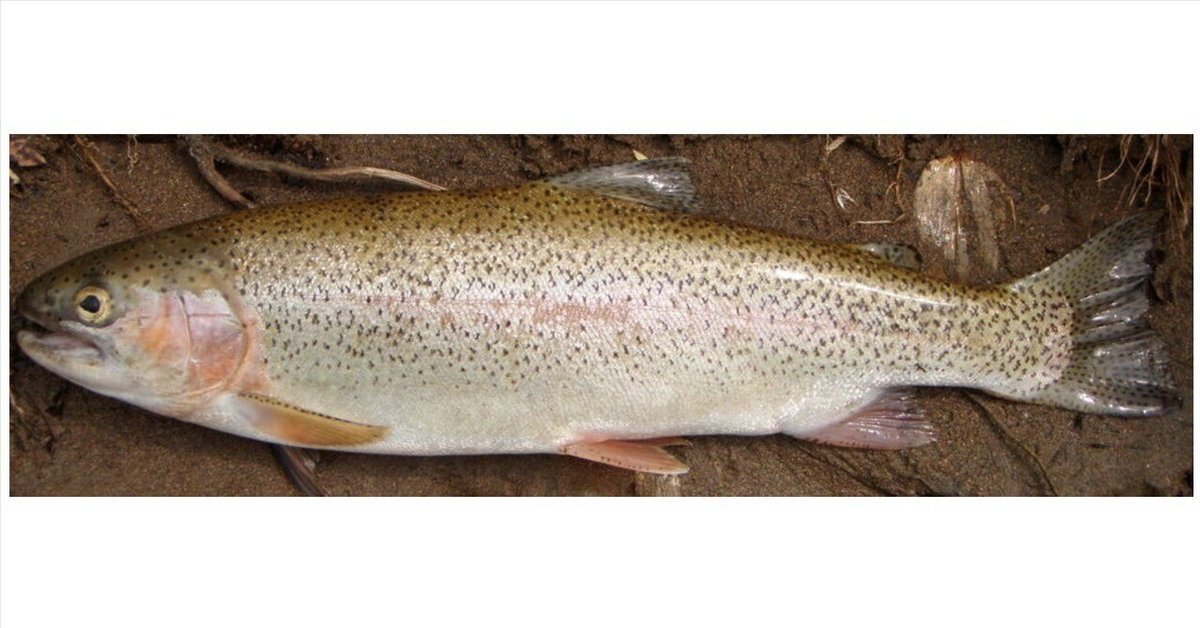

ニジマス ちょぼ先生の自己満おさかな図鑑 vol.68

釣ってよし、食べてよし、育ててよしの三拍子揃った「ニジマス」のご紹介です。

・標準和名

ニジマス

・漢字

虹鱒

・学名

Oncorhynchus mykiss

・分類(仲間分け)

サケ目サケ科サケ属

・大きさ

生息地によって、確認される大きさが違うのが特徴。最も一般的なのが河川に生息する個体で、体長30〜40cm前後。湖に生息する個体は大型化して60cmほどになる。またサケ科魚類特有の降海型の個体も存在し、1mオーバーになる。一般的によく見られる個体は、リコーダーくらいのサイズ感である。

体側に桃色の帯が見られるのが特徴的でまさにレインボーである。背鰭、脂鰭、尾鰭に黒点があるのも特徴である。

・生息地と知名度(認知度)

原産地は北アメリカ東部である。日本へは、1877年以降、数回にわたってアメリカから芦ノ湖などに移入された記録がある。なのでニジマスは外来種である。

日本の各地の河川に放流されているが、自然繁殖は北海道で知られており、本州ではほとんどない。

かなり身近なおさかなで、養殖も盛んなため食卓に並ぶことも多い。そのため知名度は高いと考えられる。知っていて常識レベルである。

その辺を加味して知名度を例えるなら、女優の北川景子くらいの知名度である。

・ちょぼ's コメント

釣ってよし、食べてよし、育ててよしの三拍子揃ったおさかなである。もはやそれは走・攻・守三拍子揃ったイチローのようなものである。

日本でマス釣りというとたいていこのニジマスのことである。管理釣り場のメインターゲットである。学生時代には、全国にある管理釣り場によく出掛けたものである。ネイティブの渓流釣りをやるようになって管理釣り場には行かなくなってしまったが。手軽さと釣りやすさとレジャー感があって、人気のスポットして地位を確立している。まぁ全然釣れない難易度MAXの管理釣り場もあるが笑。それだけバリエーション豊ということか。

スプーンという色とりどりのルアーで狙うのが一般的である。プラグの釣りも盛んではあるが、ニジマスといえば個人的にはスプーンの釣りが最もポピュラーであると思っている。ニジマスに見切られないように、カラーローテーションをする。その戦略的な釣りの組み立てが、ゲーム性があって人気の釣りになっている要因である。そんなに色彩豊かな色覚を持っているのか?という疑問が生じるが、案外視覚は優れていると思われる。

水産資源でも観光資源としても重要種となっている。養殖業も盛んに行われている。元々は北米原産のおさかなであり、特定外来種に指定されてもおかしくはないが、障壁となっている要因は、もうめっちゃ養殖もしているし、水産資源として確固たる地位を築いているし、もう日本の食卓に馴染んでますよということが挙げられる。日本人に馴染みのあるおさかななので、ニジマスが外来種であると認識している人は少ないと考えられえる。まぁそれほど有用なおさかななのである。

ここまで養殖が栄えたのは、ニジマスが病気に強く、ある程度の高い水温まで耐えられること、さらに成長が早いことが要因であろう。ニジマスの養殖場を見学したことがあるが、ボロボロの魚体となっても、卵を産み続けていたので相当生命力はあるなと感じたものだ。

食味は言わずもがな美味である。やはりサケ科魚類にハズレはないと言ったところか。ムニエル、カルパッチョ、塩焼きにとまぁどれも美味いので素晴らしいよね。大体スーパーで売っているニジマスは、綺麗な赤身であるが、元々は白身である。養殖魚は、身がサーモンピンクになるようにアスタキサンチン入りの餌を与えられているのであの色をしているのである。

まぁネイティブの大型のニジマスも赤い色をしているが、それもエサの影響で、甲殻類を食べているのでそうなっている。降海型ならなおさらである。

ニジマスの降海型は「スチールヘッド」と呼ばれ、まあそれそれはバカでかくなる。いつかカナダでスチールヘッドとガチンコ勝負をしてみたいものだ。

※画像はweb魚図鑑から引用