「マーケティングの4P」を再解釈!コミュニティ起点の5Pとは?

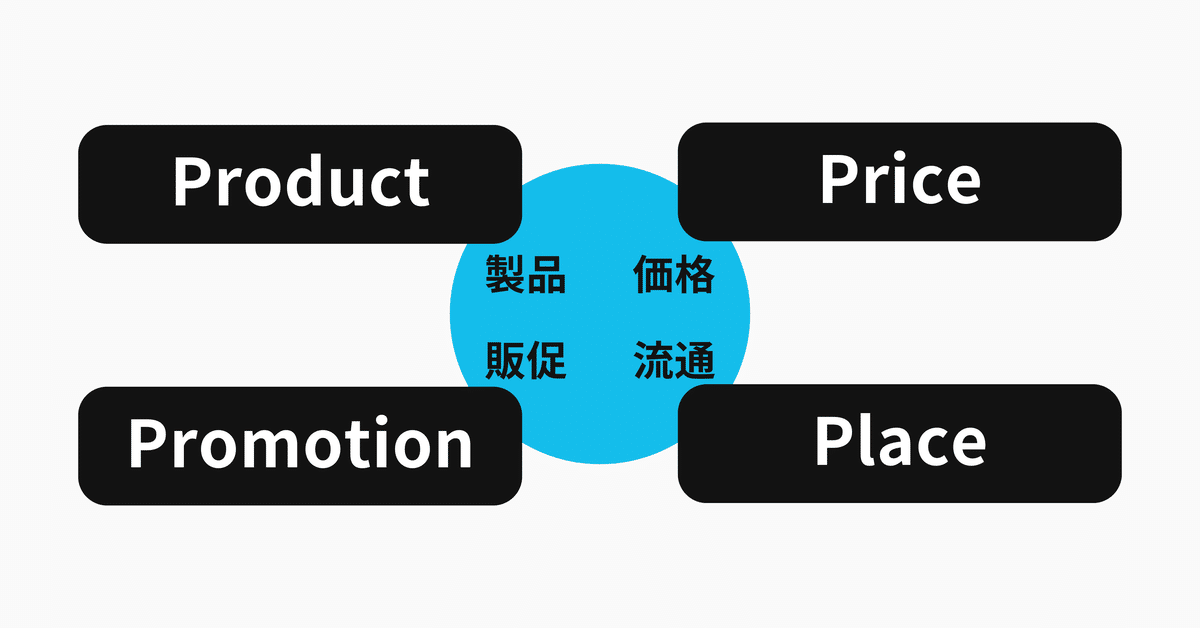

マーケティング領域では、古くから「4P」というフレームワークが広く活用されてきました。これはProduct(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4つを軸に、企業やブランドが市場に向けて商品やサービスを展開していく際の基本的な視点を示すものです。

しかし、オンラインコミュニティが普及し、ユーザーが企業の活動に直接的もしくは間接的に参与する時代が到来したことで、マーケティングのあり方は大きく変化しつつあります。企業が顧客を消費者ではなくむしろ生産者と捉え、共創パートナーとして扱い、コミュニティ起点で継続的に価値を創造していく事例が増えているのです。

この記事では、従来の4Pをコミュニティ目線で再解釈し、さらに「Participate(参加)」という概念を加えた“5P”というアップデートを提案します。コミュニティを前提とするマーケティングでは、顧客は企業の施策や製品開発に関わることを楽しみ、企業は顧客のパワーを借りることができます。そうした変化を受け止めるためには何が必要なのか、従来の4Pそれぞれの見方をどのように変えていくべきなのか、そして「Participate」をどのように活かしていくのかを考えていきましょう。

これまでのマーケティングの4Pのおさらい

4Pは20世紀後半に提唱されて以来、マーケティングにおいて基本的なフレームワークとして浸透してきました。まずは4Pの概念を簡単におさらいしてみましょう。

4Pの一つ目はProduct(製品)です。従来の考え方では、企業が自身の専門性やリソースを活かしながら、ターゲット顧客のニーズを分析し、独自に商品やサービスを開発してきました。

二つ目のPrice(価格)は、企業がコストや競合他社の価格帯、利益率を考慮して設定するものです。顧客にとっては最終的な購入のハードルにもなるため、価格戦略は利益確保だけでなくブランディングにも関わる重要な要素として扱われてきました。

三つ目のPlace(流通)は、製品をどのルートで顧客のもとへ届けるかを設計する概念です。店舗やオンラインショップなど多様なチャネルが存在します。

四つ目のPromotion(販促)は、顧客が製品やサービスの存在を知り、購入を検討してもらうための施策です。広告、キャンペーン、広報活動などが含まれ、認知度を高めて顧客を誘導していく手法として長らく重視されてきました。

これら4Pは依然として有効なフレームワークですが、コミュニティを前提としたマーケティングに取り組むとき、企業主導で「作り」そして「売る」だけでは不十分です。コミュニティと「ともに作り」、顧客の手を借りることで結果的に「売れる」仕組みづくりが求められ、そこで新たに加わるのが「Participate(参加)」という考え方です。次のセクション以降では、4Pそれぞれをどのように「コミュニティ起点」で再解釈できるのかを掘り下げ、最終的にはParticipate(参加)を加えた5Pを新たなフレームワークとして提案します。

①4PのProduct(製品)をコミュニティ起点で再解釈する

企業が提供する製品・サービスは、従来の4Pにおいては企業の戦略と顧客ニーズの整合を図ることが大前提でした。しかしコミュニティが形成され、そこに熱心なコアユーザーが存在すると、企業が想像する以上に多様なニーズやユースケースが顕在化することがあります。コミュニティ起点でProductを考える際には、まず顧客の生の声を迅速に収集し、反映する仕組みが不可欠です。オンラインコミュニティを通じて、ユーザー同士が自発的に情報交換を行っている場を活用できれば、より細やかなインサイトを抽出することもできるでしょう。

また製品開発においては、ユーザーが能動的にアイデア出しに参加する「共創」を意識することが重要です。たとえば、新商品のコンセプトをコミュニティ内で提案し、投票やコメントで反応を得ながら仕様を詰めていく手法が考えられます。このような共創プロセスを通じて得られるのは、単なるアイデアにとどまりません。顧客自身が開発に参加したという実感を抱くことで、リリース後のロイヤルティや口コミの効果が飛躍的に高まるのです。

さらに、コミュニティ限定の商品・サービスを開発して提供する手段も効果的です。特別なバージョンや先行アクセスなど、限定性を追加することによってコミュニティメンバーの満足度と帰属意識を高められます。こうした「特別感の演出」がコミュニティ全体の熱量を高め、長期的なブランドと顧客の関係性を深めることにつながっていきます。

②4PのPrice(価格)をコミュニティ起点で再解釈する

価格設定は、企業の利益と顧客の購買意欲のバランスを取る非常に繊細なプロセスです。コミュニティを前提とする場合、価格にはコミュニティ体験の要素が加わるため、従来の価格決定モデルでは捉えられない側面があります。

たとえばコミュニティ限定の優待価格や早期購入者への特典価格を設けることで、ユーザーのロイヤリティを強化できる可能性があります。こうしたコミュニティ限定の価格設定での購入はそこに参加しているからこそ得られる体験なので、コミュニティ自体の魅力を高めることにつながります。またクラウドファンディングや共同購入の仕組みを導入し、コミュニティ内で複数人がまとめて買うことで割引や特典を受けられるようにすれば、ユーザー同士が協力して製品やサービスを利用する一体感が高まり、結果として口コミ効果も高まるでしょう。

価格についての別の観点として、1つアイデアを挙げておきます。価格に社会的な側面を持たせる方法として「寄付型販売」を取り入れるのはどうでしょうか。製品やサービスの売上の一部を、コミュニティが選んだ社会貢献活動に寄付するのです。顧客にとっての購入が単なる消費行為にとどまらない感覚を生み出します。こうして価格やお金の流れについてコミュニティを巻き込んで議論することができれば、それは今までの価格設定モデルとは全く異なる視点が加わることになるでしょう。

③4PのPlace(流通)をコミュニティ起点で再解釈する

流通チャネルは、顧客の購買体験を左右する重要な要素です。従来は店舗やECサイトなど企業が所有・管理するチャネルが中心でしたが、コミュニティ起点の視点に立つと、ユーザー間の情報共有や口コミの発生するオンラインコミュニティそのものが新たな販売チャネルにもなり得ます。

具体的には、コミュニティ内で製品へのフィードバックや評判が集まった流れから、その場で直接購入や予約ができる仕組みを整える方法が考えられます。企業の公式WebサイトやECサイトだけでなく、コミュニティの投稿やチャットツールでのリンクを通じてスムーズに購入ページへ誘導できれば、ユーザーは興味を持ったタイミングでそのまま購入アクションに移しやすいでしょう。

オフラインにおいても、コミュニティが主催するイベントや交流会を活用し、実際に製品を体験できる場を設けると効果的です。Online Merges with Offline(OMO)の概念を採り入れ、オンラインコミュニティの盛り上がりをリアルの場に拡張することで、ユーザーが実際に商品を手に取ったり、サービスを試したりする“ライブ感”を味わってもらえます。そこでの体験が再度コミュニティに持ち帰られることで、新たな情報交換が生まれ、オンラインとオフラインの好循環が形成されます。

④4PのPromotion(販促)をコミュニティ起点で再解釈する

従来のPromotion(販促)では企業が発信する広告やキャンペーンが中心となり、顧客はそれを受け取る立場にとどまるケースがほとんどでした。しかしコミュニティが基盤になると、顧客が情報発信の主体となる場面が飛躍的に増えます。特にオンラインコミュニティでユーザーが体験談等を共有してくれるUGC(User Generated Content)は、企業側から一方的に行う広告以上に高い説得力を持ち、購買を後押しする強力な手段となります。

また、コミュニティ内で影響力を持つファンやインフルエンサーを正式にアンバサダーとして認定し、企業側が最新の製品情報やテスト版を先行提供したり、オンライン・オフラインのイベントで共同発信を行ったりする手法も有効です。こうした施策を通じてアンバサダー自身が積極的にプロモーション活動を盛り上げる形をつくることで、企業が投下する広告費用を比較的抑えつつ、よりターゲットのコア層に深く訴求することが可能になります。

コミュニティと連携したプロモーションを成功させるには、ユーザーが自然と参加したくなる仕組みづくりが重要です。キャンペーンへの参加報酬としてポイントを付与したり、コンテスト形式で優秀作品を公式SNSやWebサイトで紹介したりすることで、ユーザーのモチベーションが高まるだけでなく、コミュニティ全体に活気が生まれます。このような「共創型プロモーション」は、企業と顧客が同じゴールに向かって盛り上がる姿を外部に示すことで、新規顧客を引き込む相乗効果も期待できます。

⑤Participate(参加)──コミュニティ起点で加わる新たな“P”

従来の4Pは企業中心の視点で整理されていましたが、コミュニティ時代においては「顧客が能動的にマーケティングへ関与する」という新たな次元が不可欠です。その要素こそが「Participate(参加)」です。企業と顧客の関係性が大きく変化している今、顧客は企業活動のあらゆる場面に踏み込むケースが増えています。

Participateを成功させるためには、まず企業が「顧客の声を本気で聴き、取り入れる」姿勢を明確に示さなければなりません。コミュニティ内で寄せられた意見を形だけ取り上げるのではなく、開発チームや経営層へ素早く届けて、可能な限り実行へ移す仕組みを整えることが鍵となります。そうした流れを実現するには、企業内にコミュニティマネージャーやファシリテーターの役割を明確に設定し、組織横断的に顧客参加を推進する体制を築く必要があります。

また、顧客が参加したくなる「報酬設計」も考えるべき要素でしょう。たとえば、優れたアイデアを提供したユーザーには製品への優先アクセス権を与えるなど、参加の価値をわかりやすく提示することでコミュニティ全体のモチベーションが高まります。

そうして顧客が企業やブランドの成長を自分ごと化できるようになると、マーケティング活動を共に推進するパートナーとして高いロイヤリティを育むことが可能となるのです。これが、マーケティングの4Pに加えるべき5つめのPである「Participate」です。

まとめ

コミュニティ時代のマーケティングでは、企業が一方的に作り・売るだけでなく、ユーザーとの共創関係を通じて絶えずアップデートしていく姿勢が求められます。ここまで紹介してきたように、従来の4PであるProduct・Price・Place・Promotionをコミュニティの視点で再解釈し、さらに「Participate(参加)」を新たに加えた5Pのフレームワークを活用することで、企業と顧客の関係性がより深まっていくでしょう。

今後のマーケティングでは、企業と顧客の境界線がますます曖昧になっていくと考えられます。顧客やコミュニティが企業活動の重要な意思決定にまで参加する流れは続き、そこには多くのビジネスチャンスと新しい価値が潜んでいます。5Pを活用することで、そのような「顧客起点経営」や「顧客起点マーケティング」の可能性をより大きく育てることができるのではないでしょうか。

研究について詳細が気になる方や、コミューン株式会社にご興味のある方は以下のサイトからお気軽にお問い合わせください!

いいなと思ったら応援しよう!