【ヤクザとボクシング】~昭和前期の裏社会と日本ボクシング界~

みなさんは、「ヤクザとボクシング」と聞いて何を連想しますか?

現在、日本ボクシングコミッション(JBC)はすべてのライセンス申請者に対して「暴力団等反社会勢力ではないこと等に関する表明・確約書」を提出させるなど、暴力団排除の姿勢を徹底しています。

一方で、歴史を紐解くと、昭和前期の日本ボクシング界においてヤクザ組織が試合や興行に介入することは少なくありませんでした。

今回は日本ボクシング界の黎明期、特に昭和の前半における「ヤクザとボクシング」の関係について解説します。

【嘉納健治と渡辺勇次郎】

日本にボクシングが伝わったのは幕末と言われています。

ペリー来航によって日本が開国すると、レスリングやボクシングを習得した外国人水兵が日本の力士と異種格闘技戦を行うようになりました。

こうしてボクシングが日本に伝わりますが、現代と比べて情報伝達速度が遅く、まだ「ボクシング」という言葉も一般化していなかった当時では、ボクシングはすぐには普及しませんでした。

この頃、ボクシングは「メリケン」と呼ばれ、1896年(明治29年)に斉藤虎之助らが横浜に設立した「メリケン練習所」が国内初のジムであったと言われています(後に自然消滅)。

その後、日本の柔道家が外国人ボクサーと闘う異種格闘技戦「柔拳試合」が行われるようになります。

この柔拳試合を目にし、ボクシングの魅力に取り憑かれたのが講道館柔道創始者・嘉納治五郎の甥である嘉納健治でした。

嘉納はその射撃の腕前から“ピス健”とも称されるヤクザでした。

嘉納は自宅にジム「国際柔拳倶楽部」を設立し、柔道とボクシングが闘う「柔拳興行」を行います。

ボクシングは当時の日本人にとってはまだ馴染みの薄いものでした。

ただ、人気・知名度ともに群を抜いていた柔道と対戦することでボクシングの人気も飛躍的に上がっていき、ボクシングを志す若者が急増しました。

嘉納は東京や神戸で柔拳興行を開催し、大成功を収めました。

こうして柔道とボクシングが闘う「柔拳」のみならず、純粋なボクシング・ルールで闘う「純拳」も人気を博していきます。

1921年(大正10年)、アメリカでボクサーとして活躍していた渡辺勇次郎が日本でのボクシング人気を聞いて帰国し、日本初の本格的なボクシングジム「日本拳闘倶楽部」を設立します。

柔拳興行は見世物的な傾向が強いものでしたが、渡辺は嘉納の協力を経てアメリカ仕込みの真正なボクシング興行(純拳興行)を各地で行います。

渡辺はボクシングの解説本を執筆してボクシングの理解増進に努め、指導者としてはピストン堀口、笹崎僙、岡本不二といった名選手を育てます。

その功績から渡辺は日本における「ボクシングの父」と呼ばれています。

1931年(昭和7年)、嘉納や渡辺は全日本プロフェッショナル拳闘協会(後の日本プロボクシング協会)結成に参画し、日本ボクシング界の礎を作りました。

【ボクシングを習得したヤクザ】

1930年代になるとボクシングは隆盛を迎え、多くのスター選手が生まれました。

一方で「お互いに殴り合う」という競技の特性上、一部には「ボクシングは野蛮」というイメージがつきまといました。

試合中に暴力的なヤジが飛び交うなど会場の雰囲気も悪く、事実、ボクシング会場には多くの不良が足を運んでいました。

折からのボクシング人気に加え、その苛烈な競技性や客層の悪さがヤクザ文化とマッチし、ヤクザがボクシング界に触手を伸ばすようになります。

特にヤクザはその性格上、個として喧嘩が強いに越したことはありません。

住吉一家三代目総長の舎弟であり“人斬り信”の異名で恐れられたヤクザ・浦上信之や、稲川会初代会長・稲川聖城の舎弟であり「モロッコの辰」と呼ばれたヤクザ・出口辰夫はボクシング経験者であり、ステゴロ(素手の喧嘩)の強さで名を売りました。

三代目山口組直参・柳川組北海道支部支部長を務めた長岡宗一は「ジャッキー長岡」の名でリングに上がった過去があり、ヤクザ引退後はボクシングジムを経営しました。

ボクシングを志す不良は少なくなく、プロになって一獲千金を目指す者もいれば喧嘩に活用するために練習する者もいました。

そして、ヤクザは興行としてのボクシングに目をつけていきます。

【ヤクザとボクシング興行】

ヤクザは喧嘩のためにボクシングを習得していたのみならず、興行やジム経営などにも関わっていきました。

先ほど述べた長岡宗一は(ヤクザ引退後ではありますが)北海道ボクシングジムを設立し、長岡の親分だった小高も1933年(昭和8年)に北海道拳闘クラブを設立しています。

“不良の神様”と呼ばれ、全国の不良から恐れられた益戸克己は1928年(昭和3年)に日東拳闘倶楽部を設立しました。

また、ボクシング興行には後に指定暴力団・松葉会を結成する藤田卯一郎や住吉一家三代目総長となる阿部重作らが関わっていました。

山口組二代目組長・山口登や後に三代目組長となる田岡一雄は、ピストン堀口の試合の主催や後援を行いました。

ピストンは日本フェザー級や東洋フェザー級で王座戴冠し、昭和初期の日本ボクシング界で絶大な人気を誇ったスター選手です。

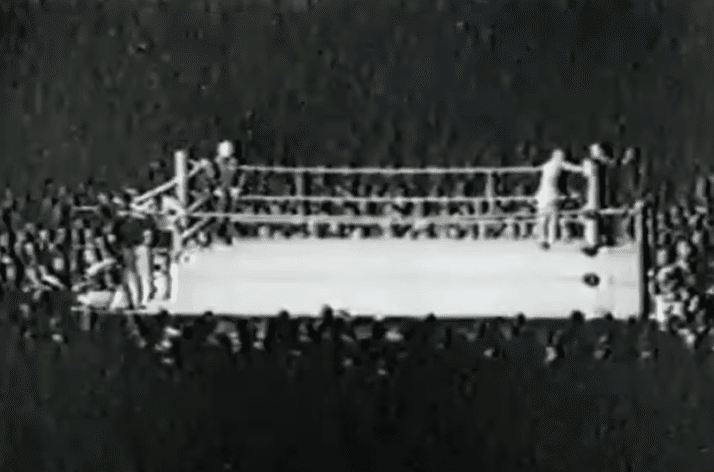

1937年(昭和12年)、当時無敗だったピストンがジョー・イーグルとの試合で判定負けを喫しました。

試合後、この判定を不服とした山口組の面々がリングに殺到するという現在では到底考えられないような事件が起きました。

ヤクザとボクシングの関係は戦後も続き、浦上信之の舎弟・高橋輝男は大日本興行を設立し、1955年(昭和30年)に行われたサンディ・サドラー vs 金子繁治などのビッグマッチを実現させました。

ヤクザのなかでも住吉一家(現:住吉会)は特にボクシングとの関わりが深かったと言われています。

ヤクザが興行に関わることでチケットが捌け、円滑な進行や迷惑な客の排除といった警備の面で恩恵がありました。

一方で、リングサイドに強面の面々が並んだり、ピストン堀口 vs ジョー・イーグルのような事態(組員がリングに殺到)が発生するといったデメリットもありました。

このように、昭和の一時期においてヤクザとボクシング界には少なからぬ関わりがありました。

ただ現在では、日本ボクシングコミッション(JBC)がライセンス申請者に「反社会勢力ではないことに関する表明・確約書」を提出させるなど、関係を断っています。

そもそも、暴力団排除条例などによりヤクザ組織が関わることは難しく、現在は影響を受けていないと推察できます。

現在の価値観で当時を見ると当然健全とは言えませんが、一方で、当時はボクシング界以外にも芸能界などでヤクザ組織と密接な関係がありました。

役者や歌手、プロレスラー、力士などの「タニマチ」(後援者)にヤクザがいたことも広く知られています。

暴力団排除の機運やコンプライアンス意識も現在とは大きくかけ離れており、当時のヤクザとボクシングの関係を現在の価値観で一方的に断罪することには留意が必要です。(かといって、ヤクザとボクシングの歴史的つながりを肯定的に評価しているわけではありません)

以上、今回は特に昭和の前半における「ヤクザとボクシング」の関係について解説しました。

YouTubeにも動画を投稿したのでぜひご覧ください🙇

=================

【参考文献】 『拳の近代 明治・大正・昭和のボクシング』木本玲一,現代書館,2018年

いいなと思ったら応援しよう!