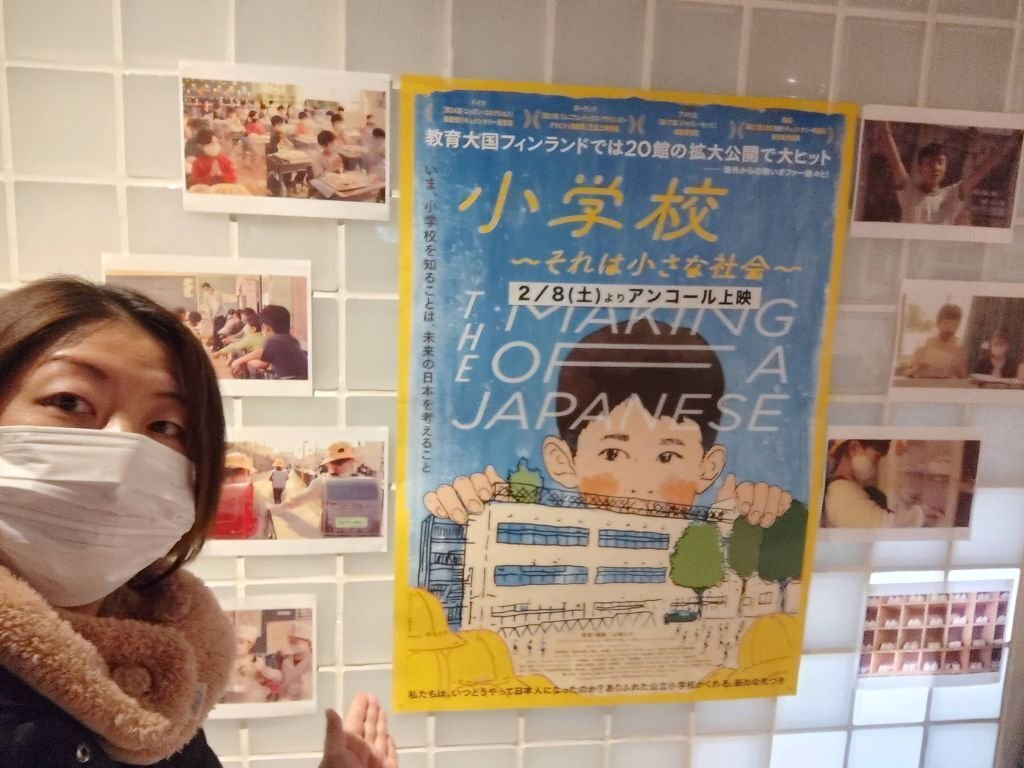

映画『小学校~それは小さな社会』を見て、公立小学校の良さと現状を感じる

公立小学校の1年間を追った映像が超貴重な、ドキュメンタリー映画。我々、保護者は日常の子どもの姿や先生の指導を見れないので。

新年生の保護者や、公立小学校に疑問・不安のある方に、特におすすめです。最近の学校の様子がよく分かります。

単館系の映画なので、上映館はHPでチェックしてください↑

私は横浜シネマリンで見ました。

先生の関わり方に感動

映画は1年生と6年生のクラスを追いますが、その対比が良かったです。ここまで成長する、という。

先生方も悩みながら指導し、特に指導の目的や叱る叱らないのバランスを考えているところが印象的でした。

令和の現代らしい、子ども目線に立って物事を伝えたり、指導しながらも、よりそったり励ましてフォローしたりの、令和の教育を感じました。

1年生の先生はあたたかい母性的関わり、6年生の先生はルールに厳しかったり「殻を破る」新しい世界を示す、父性的関わりされてて、私が普段お伝えしている理想の関わり方されてました。

これから見る方は、ぜひそのあたりを見てほしいです。

1年生の先生は、「大丈夫よ」と励ましの言葉を何度も言ったり、肩に優しく触れたりして、あたたかく接していたのが良かったです。

6年生の坊主頭の先生、「今の時代に合わない、厳しすぎると保護者に言われる」と悩まれてましたが、6年生にすごくいい先生だと思います。一番良かったのは「たたいてかぶってジャンケンポン」を生徒と本気で遊んでたことですね。そうすると子どもがついてくるから。ずっと先生続けてほしいな。

学校で頑張る子どもたち

あとは、子どもたちが、小さなことでも大きなことでも、学校でストレスがかかっているということも分かります。個人の技能の成長や、友達づきあいで必要なことなのですけどね。

副題の通り、日本の学校は「小さな社会」なので、給食や掃除、行事への取り組み、係や委員、旅行に式典の参加まであり、そこに指導も入る。

さんすうカードをなくしてしまったら泣いちゃうし、合奏のオーディションも受かるか緊張するし、運動会の練習もしなくちゃいけない、委員会その他の役割があったりする。

正直、この学校の運動会、音楽に合わせたなわとびの技は難易度が高い。なわとびが苦手な子にはストレスがかかる。フォーカスされてた6年生の男の子は自分で練習して、技を高めて行ったのが良かったです。

そんな風に、学校では一日を通して、一年を通して、子どもたちは成長に必要な少しのストレスを感じながら頑張ってるんですね。

だから家庭でそのストレスを理解するのに、この映画はいいですね。家ではリラックスさせてあげたり、行事前には励ましたりしてあげられる親が増える気がします。

お受験ブームですが、公立の小学校にもいいところがたくさんあって、先生たちが頑張って、地域の同級生や上下の学年の子と一緒に成長していけることが、よく分かる映画です。