日本初の本格的な植物図鑑・岩崎灌園「本草図譜」

よく暇な時、Amazonで面白い本がないか物色しているのですが、たまたまKindleストアを眺めていたところ『木草図譜(ほんぞうずふ)』という本が目に入ってきました。

お値段0円。ならば試しにダウンロードしてみよう〜。

そんな気軽な気持ちでダウンロードしてパラパラとページをめくってたんですけどね。その絵が、なんとも好みで。

精密ではないけれど、その植物の特徴を見事にとらえた絵。

最小限の色と線、そして構図、文字の美しさ。

思わず見入ってしまいました。

特にデジタルでは単純化して絵を描くことが多い私にとって、とても参考になる植物絵の数々。

良い...。となったので、今回はそんな本草図譜をご紹介。

木草図譜とは

『本草図譜(ほんぞうずふ)』とは、植物を研究し『武江産物志』『草木育種』等を著した江戸時代後期の本草学者 岩崎灌園(いわさき かんえん)の主著。

各地に出向き調べ写生した2,000種もの植物図に解説を添えた書で、日本で最初の本格的な植物図鑑 と言われているそうです。

ちなみに本草図譜の「本草」とは漢方で薬用とされる植物等のことを言います。

で、私が見つけたソニー・デジタルの『本草図譜』は、岩崎本人ではなくその弟子が大正時代に多色刷りの木版画によって本文を製作し、巻末に和名と学名を付したものだそう(Amazon レビューより)。奥付を見たら確か大正五年発行の文字が(本草図譜 十一 巻末参照)。

ちなみに同じものがiBooksでもダウンロードできるそうで。現在は十巻~十五巻のみをデジタル配信しているそうです。全巻0円なのでぜひぜひ!

Kindleでダウンロード

● 本草図譜 十 (ソニー・デジタル) Kindle版

● 本草図譜 十一 (ソニー・デジタル) Kindle版

● 本草図譜 十二 (ソニー・デジタル) Kindle版

● 本草図譜 十三 (ソニー・デジタル) Kindle版

● 本草図譜 十四 (ソニー・デジタル) Kindle版

● 本草図譜 十五 (ソニー・デジタル) Kindle版

iBooksでダウンロード

● 本草図譜 十

● 本草図譜 十一

● 本草図譜 十二

● 本草図譜 十三

● 本草図譜 十四

● 本草図譜 十五

なおKindle本のようには綺麗になってませんが、江戸期に岩崎本人が原版を書いた『本草図譜』は 国立国会図書館で閲覧・ダウンロード可能 です。見応えあります。

本草学と本草図譜

『本草図譜』の「本草」とは、漢方で薬用とされる植物等のことを言うと前述しましたが、明治時代まで本草を学問することを「本草学(ほんぞうがく)」と言ったそうです。

日本では、明治時代まで、薬草を含め薬になる天然自然の産物を研究する学問を「本草学」といった。本草学の研究は広範囲であった。病気の見立て、薬の調合から実際に野外で薬草を探す採薬まで、薬にかかわる様々な研究が含まれていた。ー via. 東京大学総合研究博物館データベース デジタルムージアム 本草図譜

そもそもは明・李時珍の『本草綱目』を中心とした文献学・解釈学だったそうですが、これに附属する図録があまりに稚拙だったりしたため、よりすぐれた図を付けようとして『本草図譜』を出版したそう。

その数全92冊。すごい数ですよね。

岩崎灌園(名は常正、1786-1842)は文化4年(1807)頃に起筆した『本草図説』を土台に、本書92冊(巻5~96:巻1~4は存在しない)を予約制で制作・配布した。最初は全巻を木版本として刊行する計画で、最初の4冊(巻5~8)を天保元年(1830)に刊行したが、費用調達が無理だったらしく、5年間の空白の後、筆写・手彩本とする方針に切り替え、天保6年に次の4冊(巻9~12)を配布した。以後は完結までこの方式を続け、天保13年(1842)に灌園が没した後は子息信正が継ぎ、弘化元年(1844)に配布を完了した。ー via. 本草図譜. 巻25-27 - 国立国会図書館デジタルコレクション 巻5-96の解題/抄録

著者・岩崎灌園

そんな『本草図譜』の著者が、江戸時代後期の本草学者、岩崎灌園(いわさき かんえん)。

医家先哲肖像集 - 国立国会図書館デジタルコレクション より

名は常正つねまさ。小野蘭山に師事。幕府の徒士かちという低い身分だったが、若年寄堀田正敦ほったまさあつに見出された。その結果、屋代弘賢やしろひろかたが幕命で編纂した『古今要覧稿』(多くの書物から類似の事項を集めて分類し、まとめた百科事典形式の書物)の草木部の執筆を担当したり、薬園の設置を許されたりと、活躍の場を与えられた。代表作『本草図譜』は日本最初の本格的彩色植物図譜。ー via. 1. 本草学者の業績と蘭学の誕生 | あの人の直筆

岩崎灌園は、小野蘭山(おの らんざん)に師事し、のちに医者・博物学者として有名なシーボルトとともに研究をしたんだそう。

小野蘭山は、江戸時代の大本草学者。

門弟は『解体新書』の杉田玄白、南画家の谷文晁(たにぶんちょう)他、その数1,000人以上。シーボルトは蘭山を「日本のリンネ※」と称したとか。

※「分類学の父」カール・フォン・リンネ(Wikipedia)

岩崎灌園自身の話はネットではあまり情報が見つからなかったんですが、本が出ていたのでそのうち読んでみたいと思います。

おまけ・描かれた動物・植物 江戸時代の博物誌

ちょうど本草図譜を調べてみる時、たどり着いたサイト。

江戸時代の博物誌の本草図譜までの歴史と、それからを理解するのに。そして博物誌全体を把握するのにとても分かり易かったので合わせてご紹介。

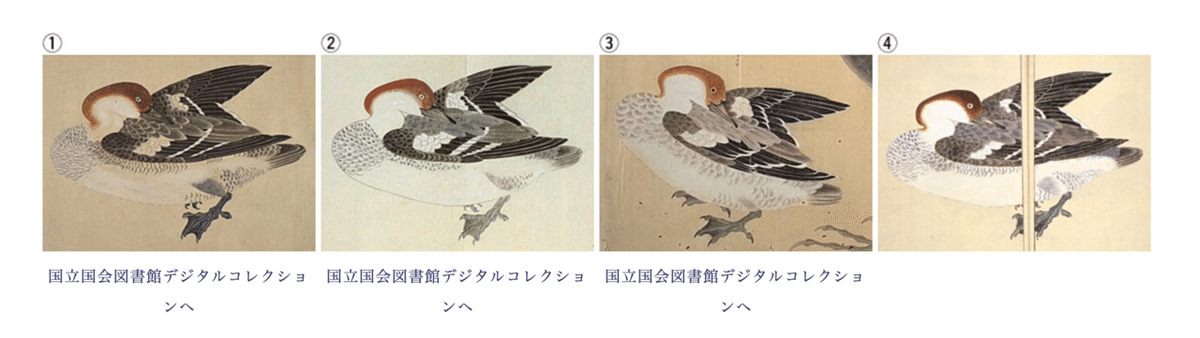

江戸時代の図譜、とくに動物の図譜には、他人の描いた図の転写が多いそう。どれが転写図なのか。どれが著者の実写なのか、そういったことを見抜く力も博物誌には必要なんですね...。

そんな資料の話から、江戸博物誌の歩み、独自の園芸の展開、珍禽奇獣異魚 など国立国会図書館の電子展示会で、江戸時代の博物誌が堪能できます。

またこれらに掲載されているリンク先が楽しくて。時間泥棒なのでご注意ください(※ めちゃくちゃ褒めてます)。

コラムの「古典籍のつくり」なんてページも面白かったですよ。

是非合わせてご覧くださいませ。

いいなと思ったら応援しよう!