アジャイルな開発組織を持つ人事組織が考えるべき評価のしくみ

Scrum Inc. Japanで人事兼アジャイルコーチとして活動しています、庭屋と申します。

#ジンジニアアドベントカレンダー ですが、今回は

・ソフトウェア開発組織を含む組織に所属している人事の方に

・ソフトウェア開発組織で起こっていること

・今後人事として考える必要が出ること(今回は評価制度について)

を伝えたいと思っております。

本記事のまとめ

・組織として顧客価値を重視する「アジャイル」な組織へ変わる必要がある

・アジャイルな組織に対応した評価制度に見直す必要が出てくる

・評価の「公平感」「納得感」を得るために評価プロセスの透明性を高める、評価者同士で評価のすり合わせを実行して本人へFBする仕組みを作ることが大事

と先に3点で本記事で述べたいことを書きました。内容についてこの結論に至ったステップを書いていきますので、気になる方はこれから先もぜひ読んでみてください。

ソフトウェア開発組織で起こっていること

普段アジャイルコーチとして顧客の組織に「アジャイル」を伝える仕事をしています。まずはソフトウェアエンジニアが取り組むアジャイルについて簡単にお伝えし、ソフトウェアの開発組織で何が起きているかを知っていただきます。

ビジネスの現場で使われる「アジャイル」

(かなり端折りますがなるべく誤情報なく、ポイントは伝わるようにしたつもりです)

ソフトウェア開発の専門家が2001年に「アジャイルソフトウェア開発宣言」としてまとめたものがその後ビジネスの現場でアジャイルという言葉が広まる原因の一つとなっています。

とても簡単にまとめると、以下と理解いただくのが良いと考えます。

・顧客価値を高めることを1番の目的として

・高い頻度でFBをもらい、変化しながら活動する

(本来であればこの件だけでも長くなってしまうので、情報足らずなところはありますがご容赦ください)

アジャイルを実現するための変化

上で述べたことを実現するために、組織に以下の変化が起こります。

1:職能別組織から機能横断型組織へ

職能別組織で運営をしている場合、組織間で仕事の受け渡しが多く発生します。そこで発生する情報伝達のオーバーヘッドや待ち時間がビジネスの速度を低下させる要因となります。(図1のTypeAのようなアプローチ)

機能横断型組織というのは、仕事を完結できるメンバーが集まり、チームで仕事を片付けられる組織のことです。情報伝達のオーバーヘッドや待ちが発生しづらく、顧客に素早く価値を届けることができます。(図1のTypeCのようなアプローチ)

2:リソース効率よりフロー効率を重視する

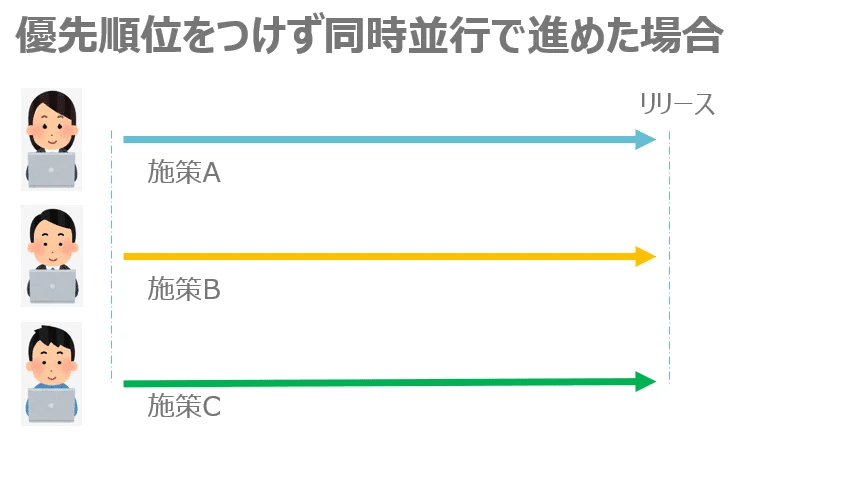

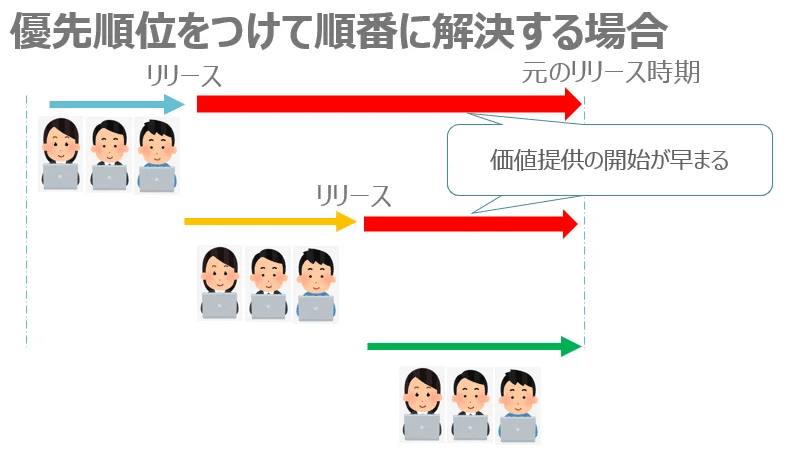

個人に仕事を割り振り、一人一殺で仕事をする(図2リソース効率重視の働き方)より、組織として仕事に優先順位をつけて順番に片付けていくやり方(図3フロー効率重視の働き方)の方が早く顧客に価値を届けることができます。

この変化はアジャイルが広まるきっかけとなったエンジニアの組織で実際に起こっている変化ですが、「チームの成果(顧客の価値)」を求めるとエンジニアの組織だけで不十分で、会社組織全体で取り組む必要のあるものです。(参考:図4 ソフトウェア開発だけアジャイルになっても顧客の価値の向上にはつながらないことがわかる)

Agile Japan 2023

https://speakerdeck.com/moriyuya/next-step-in-agile-development-agile-japan-2023?slide=95

評価のしくみを見直す必要がある

上で説明したように、顧客の価値を重視するアジャイルに取り組むと1と2の変化に組織として取り組むことになります。

これにより、仕事の進め方が「個人の成果」から「チームの成果」へと変わっていくこと。また、仕事の成果、結果が個人のスキルと結びつけやすかった状況から、仕事の成果と個人のスキルの結びつきが複雑になります。

個人の成果からチームの成果へ、の変化があると「結果」「スキル」での評価の難易度が上がるため、これまでの仕組みでの評価をそのまま続けることが難しくなる、と予測しています。

では評価の仕組みをどのように変える必要があるのか?1つの参考意見として聞いてください。(実際の事例がないのでホントに一つの意見です。)

参考にしたのはこちらの書籍です。

図解 人材マネジメント 入門 人事の基礎をゼロからおさえておきたい人のための「理論と実践」100のツボ 坪谷 邦生著

評価制度には以下の2つが必要です。

・公平感

・納得感

・公平感

評価の公平感について2つの要素があると言われています。

"公平感は大きく2つあります。他者と比較して分け前が公平である「分配の公平感」と、評価の内容とプロセスが透明である「手続きの公平感」です。"

「分配の公平感」は経営判断の要素が強くなりりますが、「手続きの公平感」に関しては実現可能性が高いと言えます。手続きの過程や基準を明確にして開示することで公平感を高めることができます。

・納得感

"人事評価とは「主観」です。ここに人間が人間を評価する難しさがあります。つまり評価者によって必ず差が出るということです。その前提の上で評価のばらつきを最小限にとどめる方法が「すり合わせ会議」です。"

マネージャー(評価者)同士で評価のすり合わせを実施する。また、話し合った内容をできるだけマネージャーから本人にFBをすることで、人の手が入ることにより発生する避けられない不公平感を減らし、納得感を増やす、という活動が重要になると考えます。

↑本記事のまとめに戻ります

最後まで読んでいただきありがとうございました。

これからもアジャイルコーチ&人事として良い組織作りを広めていきたいと考えております。コミュニティやSNS上で色々な方とお話しできるのを楽しみにしています!