Dr. Neffによる反論論文:The Self-Compassion Scale is a Valid and Theoretically Coherent Measure of Self-Compassion

さて、Dr. Neffも非常に力強いタイトルで反論をします。

Abstractが完全にMuris&Petrocchi論文へのアンサーソングとなっています。

そもそもの開発過程で確認的因子分析を行っていることや、その因子構造が再現もされている。信頼性、妥当性もあり、社会的望ましさも除去できている。自己批判やネガティブ感情を統制しても、SCSが不安やうつと負の相関を持つことが示された先行研究もある。

6因子構造もしっかりと数多くの研究で(Arimitsu, 2014 を含む)支持されている。一方で、高次因子については研究によって支持されたりされなかったり(ここはポジティブとネガティブで分けるべきというMuris論文への反論か?)。

こうした背景を踏まえ、Dr. Neffはbi-factorモデルを提示します。bi-factorモデルは簡単に言うと、複数の因子を持つ尺度について、general factor とspecific factorを持つことを想定したモデルです(Fears of Compassion Scale日本語版もこのモデルを採用しています)。このモデルの利点は、下位因子毎の得点も妥当だし、因子得点を足しあげたものも妥当だよ、と言える点だと勝手に思っています。

ですので、SCSの因子構造と理論を考えれば、bi-factorモデルの方が望ましいはずです。

この論文の中では5つの異なる集団に対して行った調査で、SCSでは6因子モデルが高次因子モデル、bi-factorモデルよりも高い適合度を示したとされています。

※上記の主張はsubmittedの論文を引用しているのだが、実際に出版された論文「Examining the Factor Structure of the Self-Compassion Scale in Four Distinct Populations」ではbi-factorの方が適合度が高く、そもそも集団数が5から4に減っているという怪現象が起きている。何があったのか!→Communityのサンプルを健康な集団、不健康な集団と分けていたのをまとめた様子。でもなぜだろう。。。望ましい適合度が得られなかった?という邪推もしてしまいます。

↓はExamining the Factor Structure of the Self-Compassion Scale in Four Distinct Populationsからの引用https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00223891.2016.1269334

ね。bi-factorの方が適合度指標の値が良い。理論的にもbi-factorの方が良いと思うので、ここは疑問が残る(bi-factorモデルへの理解の仕方がちょっと違った段階で書いた反論だったのかな?)。

いずれにせよ、結論としては因子構造としては6つの下位尺度を想定することは妥当であるということ。

ただ、この比較に使っているモデルがMurisからの指摘を反映しているかというとどうだろうかとも思う。この研究は6因子の妥当性を示してはいるが、Murisからの疑問には応えられていないのではないだろうか。

と思いきや、今年に入って、さらなる反論論文が!

(勢いを感じますし、Dr. Neffは怒っているのではないかなどと想像してしまいます)

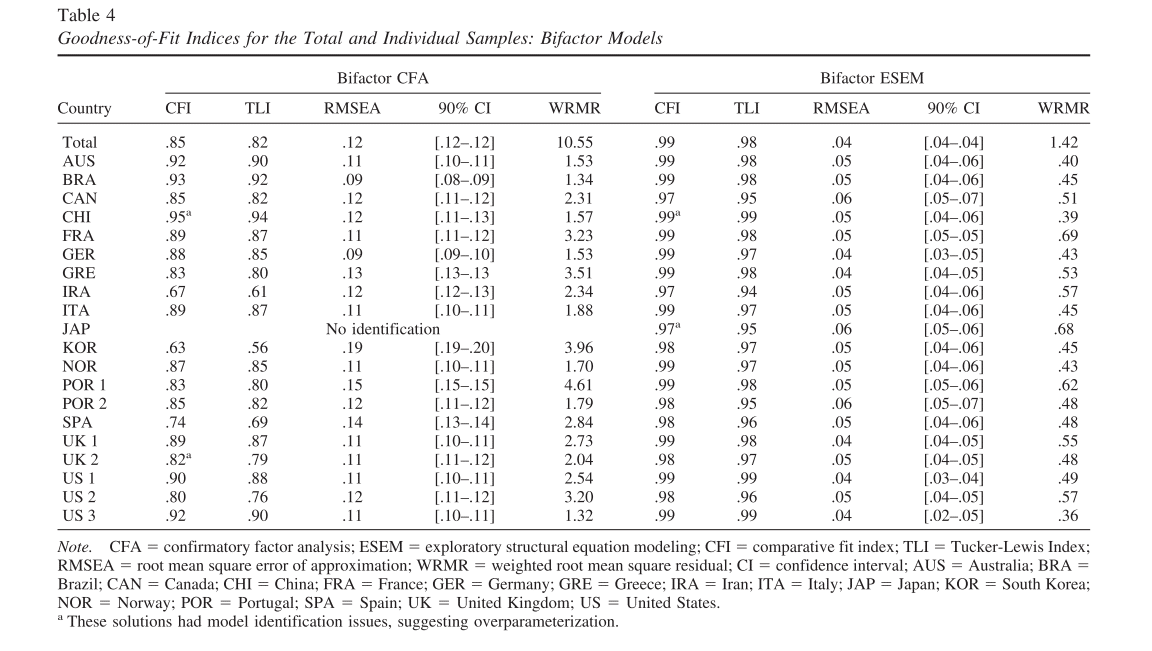

20の集団からのデータ!しかもMuris論文への反論になっていないのではないか?という上記の私の疑問に応えるモデルの比較をしています。

ポジネガを足しあげていいんだよというbi-factorモデルと、ポジとネガを分けて想定しているtwo bi-factorモデルの比較です。

が!two bi-factorの方が適合度は高い!!!Murisの指摘を支持する結果です。

ですがこの論文ではESEMの因子負荷量がtwo bi-factorではいまいちで、single bi-factorの方が分散を説明しているので、Murisの指摘はあたらないよという結論に至っています。

CFAやbi-factorモデルについては勉強したのですが、ESEMは全く知らないのでここら辺はどうなんでしょうね。どなたか詳しければ教えてください。少なくともRMSEAの比較ではMurisの指摘を支持した結果ではないでしょうか。

いずれにせよ、今後もこれらの議論は注目です。

また、もう一つ気になったのはそもそものセルフ・コンパッションの定義です。Dr. Neffはコンパッションはもともと自己に対するものを包含していないという立場から、それを自己に向けることをセルフ・コンパッションとしたようです(Neff, 2003)。その際に、もともとのコンパッションの概念を拡張してセルフ・コンパッションの3つの要素、6つの下位尺度を提唱しています。

MurisらはGilbertの考えに近く、それはコンパッションの概念を拡張しすぎているのでは?と考えているようです。

This critical point has to do with Neff’s (2003a, 2003b) definition of self- compassion, which is rather unusual and unique. Most Buddhist, secular and dictionary definitions of compas- sion are linked to the capacities of being attentive to suf- fering and being motivated to do something to relieve or prevent it (Gilbert, 2009; Goetz, Keltner, & Simon-Thomas, 2010).

とあるように、Dr. Neffのセルフ・コンパッションはコンパッションではないものを含みすぎているのです。

これは私がコンパッションやコンパッション・フォーカスト・セラピーに関心はあるが、セルフ・コンパッションには懐疑的である理由です。いろんな側面が入り込みすぎていると感じます。

コンパッションを高めるとDr. Neffのセルフ・コンパッションが高い状態になると思います。一方で、ごちゃっとした定義になっているせいで、操作可能な独立変数としては成立しないのではないかと感じています。従属変数としてその人の状態を把握するのにSCSは優れているけど、セルフ・コンパッションを高めるといったときに、難しさが生じる方も(おそらくは健康度が高ければ難しくないが)一定数おられるのではないでしょうか?

セルフ・コンパッションを高めるということを自己訓練で出来れば、本当に素晴らしいです。ただ、自分一人でそれが難しい時には、セルフ・コンパッションではなく、コンパッションを高めるための支援(コンパッション・フォーカスト・セラピーやコンパッショネイト・マインド・トレーニング)が役に立つのではないかと考えます。

↑ これはあくまで私の考えで、いろんな考えの方がいていいし、そうであるべきだと思います。

いやー、しかし、長い文章になりました。でも勉強になった。

+++ ちょっと気になったこと +++

Neffはこの論文でSCSが世界中で使われていると述べていますが、日本もその中に含まれています。しかし、引用されているのは以下の論文です。(Arimitsu (2014) は別の個所で引用されている)

私が知る範囲でもSCSは3つのバージョン(有光先生、宮川先生、石村先生のもの)が出回っていますが、上記の論文ではそのいずれも引用されていません。おそらく尺度作成はせず、翻訳したものをそのまま実施して、解析したものと推測します。

コンパッションやCFTの研究成果を日本語で発表すべきという意見をたまにいただきますが、こういう例を見ると、やはり得られた成果を英語で紹介することは重要だなと思いました。