福島復興の視察記録 in2023

2023年5月11日~12日、福島視察にいってきました。

二日間の滞在でしたが、今回は経営実践研究会の経営者仲間とともに実践研修として参加させていただき、東日本大震災当時の悲惨さ、現在も残る爪痕を知り、また復興に向けて動いている方々との出会いを沢山いただきました。

「福島の問題は日本の問題」であって、県外にいる自分たちに何ができるのか、自身の学び振り返りと福島を知るための情報発信のひとつとして、記事にまとめました。

(キャリコンサロン編集部の記事テーマ #わたしの旅行記 としても寄稿)

震災当時の悲惨さ、福島の現状を知る

📍東日本大震災・原子力災害伝承館

原子力災害の記録と記憶を後世に伝えるための伝承館。復興に向けて力強く進む福島県の姿も発信しています。災害を自分事化し、日常を見つめなおす機会となりました。特に印象的だったのは、

・原発が建設された当時の時代背景

日本が高度成長期で大量の電気が必要であった時代、1971年福島第一原子力発電所1号機が運転開始。そして、1973年第一次・1978年第二次石油ショックにより、石油を代替するエネルギーを確保することが国の最優先課題に。双葉郡では、原発立地によって人口が増えていきました。

・事故発生から1週間の映像

これまで経験したことのない原発事故の発生直後、現地福島拠点と東京本部のやり取りの実像からは、明らかな緊迫度の違いが感じられました。

・面的除染終了→仮置場→中間貯蔵施設→最終処分場(JESCO法)

2018年3月末、福島県内の(帰還困難区域を除く)面的な除染が終了。中間貯蔵施設への運搬開始後、30年以内(2045年3月まで)に福島県外で最終処分を行うという計画があること。

・放射線物質に対する知識と風評被害

当日の伝承館施設前にある放射線測定器は、0.056μsv/h(マイクロシーベルト/時間)でした。1シーベルト(Sv)=1000ミリシーベルト(mSv)=100万マイクロシーベルト(μSv)

人間は地球上のどこに住んでいても常に放射線を浴びており、自然放射線は日本年間平均約2.1mSv。となると、「マイクロシーベルト」とはとても小さな単位であって、むやみに焦ってパニック状態になるべきではないこと。

また、県内栽培の農林水産物は食品中の放射性物質検査がおこなわれており、基準値超過は検出されていない。一般食品中の放射性セシウムの日本の基準値は、欧米と比較しても、1/10以下の低い数値で設定がされているとのこと。

「福島県産だから‥」と県産品の購入を躊躇われる方のうち半数以上は、この検査が行われていることを知らず、地元の方々は風評被害に苦しんでいる現実があります。

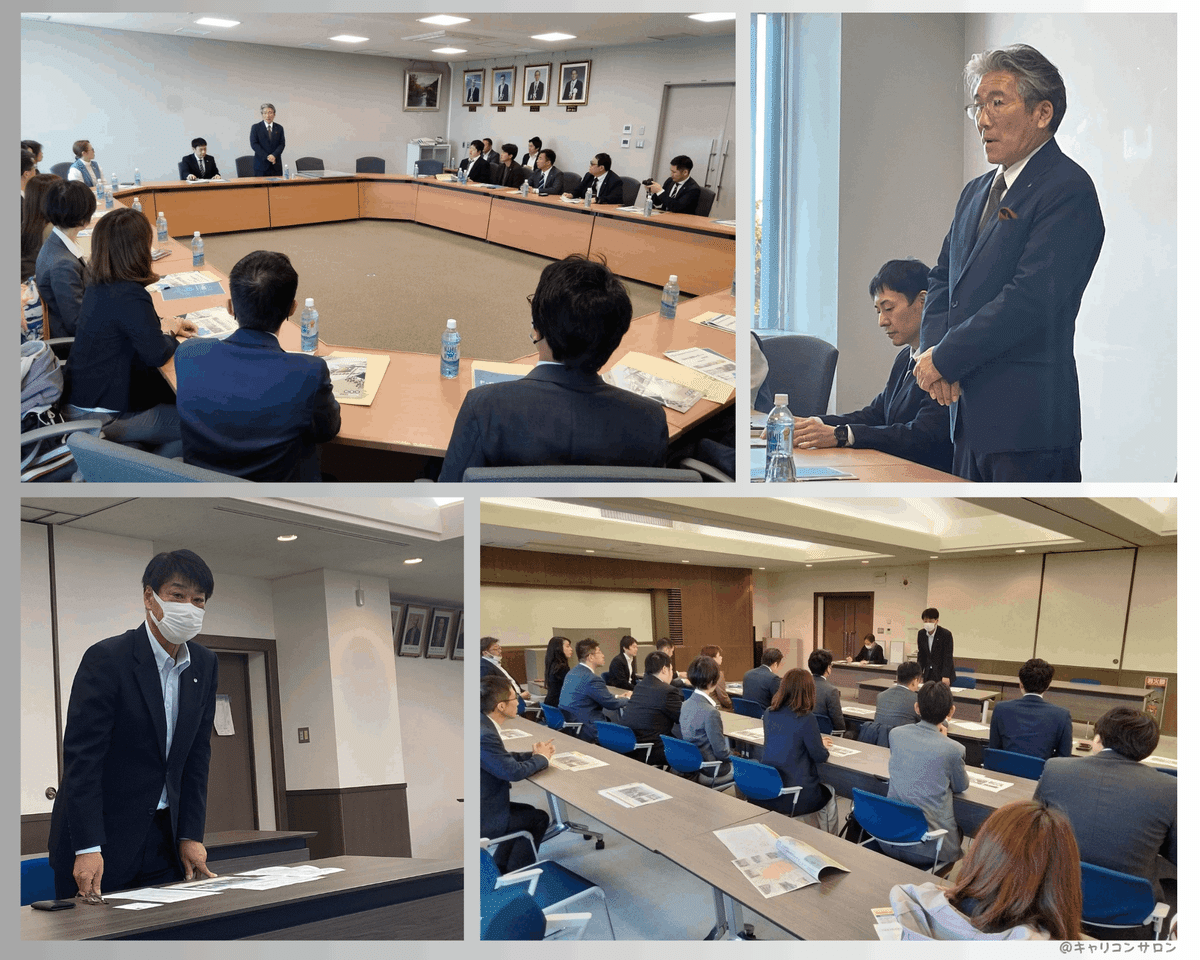

📍浪江町役場、富岡町役場

震災後の実態と復興への想いについて、町長から直接お話をお聞きしました。避難市町村によって、住民の帰還意向は異なりますが、移住・定住の推進とそのための医療福祉環境・生活に必要な商業施設等の整備が切実な課題であること。そのための施策を地域行政が一丸となって、取り組もうと動いている計画を伺いました。

復興に向けて立ち上がる方々との出会い

📍福島水素エネルギー研究フィールド

~原子力に依存しない、エネルギー地産地消のまちづくり~

世界最大級の水素製造装置を備えた実証実験施設です。広大な敷地を埋め尽くす68,000枚もの太陽光パネルからつくられるクリーンエネルギー。

棚塩地区・旧避難指示解除準備区域 ※2017年3月31日避難指示解除

📍道の駅なみえ

B級グルメとして有名な極太麺と濃厚ソースの「なみえ焼きそば」、請戸産の「釜揚げシラス丼」を昼食にいただきました、食べ応え満点です。ふくしま応援ポケモンの「ラッキー公園」も発見。幸せが運ばれますように。

📍浅野撚糸双葉事業所

〜復興の一躍を担うべく工場進出を決められた経営者の決断〜

福島第一原発事故の影響で現在も8割以上が帰還困難区域となっている福島県双葉町に、2023年4月オープンしたばかりの撚糸工場、オフィス、タオルショップ、カフェからなる複合施設「フタバスーパーゼロミル」

📍宮田運輸㈱の富岡町物流拠点

~宮田博文社長の何もない場所への運送倉庫建設の決断~

福島第1原発に近く7年も帰宅困難地域になっていた富岡町に、運送倉庫建設を決断された宮田運輸社の取り組みに触れました。建野室長のお話では、何より地域の方々との交流を大切にされている姿が印象的でした。

📍川内村いわなの郷/蕎麦酒房天山

宿泊コテージから見える星空はとても美しく、豊かな自然に感動しました。福島県川内村長の遠藤雄幸さん、川内村役場の草野さん、宮内さん、元東京電力福島復興本社代表 石崎芳行さんとお話する貴重な機会をいただきました。

「二度嘘はつきたくない、残りの人生は福島のために尽くしたい」という石崎さんの言葉が、胸に突き刺さりました。

📍かわうちワイナリー

~川内村のこれからの「文化」をつくるワインに、という思いを込めて~

標高750メートルの広大な土地で2016年からワインぶどう栽培を始め、シャルドネ、メルローなど1万本以上の苗木を植える。2021年醸造施設が完成しワイン造りのスタート。以下サイトからも購入できます。

📍コドモエナジー㈱の川内工場と古民家

~岩本社長の震災後の工場建設の決断&断続的な関わり~

コドモエナジー社は、ルナウェアという蓄光素材でものづくり日本内閣総理大臣賞を受賞され、双葉郡川内村に生産工場を構えています。

また工場における産業や雇用の創出だけでなく、コミュニティ拠点としての古民家再生など数々の活動を福島県内にて多く行われています。岩本社長とは丸1日共に過ごさせていただき、人柄、男気、人としての在り方に本当に魅了されました。

📍あぶくま洞

田村市滝根町。全長約600mの洞内に白く輝く鍾乳石や石筍。

福島の問題は日本の問題

自分たちにできることを考える

2011年3月11日 14:46、東日本大震災が発生した時、

私は、新社会人を目前にした大学生でした。当時は福島で起きたことの実態も断片的にしか把握できず、自力で何も行動できなかったことが、ずっと心につっかえていました。

本業のカウンセリング事業をおこなうなかで、この震災によって、うつ症状やパニック症状を引き起こしたという相談者とこれまで数多く対峙してきました。月日が経ちましたが、震災から12年、ようやく現地に足を踏み入れることになりました。創業して7期目、自分にも何かできることを見つけたい、自分の命の使い方を考えたい。そんな思いで視察を決意しました。

飽和、余剰、国や行政に依存する、アップデートし続けた先に理想の社会が存在するのか。震災によって多くのものを失った人々の想いは計り知れませんが、旧避難指示区域において、「何もないならば、本当に必要なものを国や行政と協働して創造していけばよい」「持続可能な地域に生まれ変わるチャンス」と福島県内では、強い志で挑み続ける方々の活動に触れることができました。

復興と言っても、その捉え方は人それぞれであって、私なりに感じたところでは、もっと多くの理解と協力がまだまだ必要であること。そして自分にできることとして、弊社のキャリア支援者コミュニティを活かして仲間とともに、「地域再生を目指す町の関係・交流人口拡大と活性化」を担いたいと思いました。

持続可能な取り組みとして、今後何ができるかしっかり考えていきたいですが、まずは今回私が経験させていただいたことを情報発信し、コドモエナジー岩本社長をはじめとする先輩方のような社会のために自分の命を使う決断ができるよう、引き続きを関わりを持たせていただきたいと考えています。

おまけ:今回のルート

行きは東京駅から新幹線で福島駅へ、帰りは郡山駅から東京駅。

おまけ:請戸小学校物語

津波で被害を受けた、震災遺構 浪江町立請戸小学校です。

今回は訪れることができませんでしたが、福島県企画調整部の方からお話をお聞きしました。次回訪れたいです。

2011年3月11日金曜日

福島県浪江町にある請戸小学校の1日のおはなしです。

👇キャリコンサロンについて👇

👇塚田自己紹介まとめ👇

👇noteマガジン毎日更新👇

いいなと思ったら応援しよう!