「松御前」は源頼朝の曾祖母だった

奈良時代にできた墾田永年私財法以来、寺院や神社、貴族たちは農民らを雇いせっせと原野を耕し土地を増やしていった。この時代(平安中期)最も勢力をふるっていた藤原氏は藤原氏の都合のいいように国司を任命し、その権力を使い、次々に領地を広げていった。(国司とは今でいう県知事)

藤原季兼は国司を多数輩出した一族に生まれ、父実範が死去すると16歳で目代(国司代理)として今の愛知県豊田に土着し。未開拓地を開拓し、岡崎に移り住んだ。

※藤原氏のような超有力貴族の力が強まるとそれまでの領主であった大寺社や一般貴族の力が衰え、土地の明け渡しや、親戚関係を作り勢力を維持することを余儀なくされた。

こうした背景で、熱田神宮の宮司であった「尾張員職」は嫁を藤原氏に嫁がせることになる。

1093年、藤原季兼(49歳)は国司の立場を利用し荘園整理法により新城市稲木の長者依田氏、野田の諏訪部局氏を退去させ、熱田神宮の神地として自分の領地にし、東三河を支配下に置く。

松御前(34歳)とともに稲木の長者屋敷に移り住んだ。子供季範は3歳であった。

長者屋敷は一町五反分あったと言われる。前門、本門、本宅、別宅、酒蔵、蔵、持仏堂、観音堂などがあった。

ここに移り住んで9年後(1101年)季兼は58歳で没する、松御前44歳。

このころ、松御前の実家、熱田神宮の状況は、父尾張員職が大宮司職を退き、息子らが継ぐが、国衛との関係が悪化、跡継ぎの内紛などにより弱体化していた。この事態に熱田神宮家は宮司職を藤原氏の血を引く松御前の息子に譲ることとし、1111年、季範は24歳で熱田神宮の大宮司となる。季範の子、清季は松御前と共に稲木で暮らした。

松御前は37年間過ごした稲木で世を去る。孫の清季は屋敷裏手の小城ヶ峰に塚を築いた。屋敷跡地から、今も小城ヶ峰が見える。ここには藤原氏の塚が20余り点在していると言われているが、植林で跡形もない。唯一の手掛かりとして小石が塊となっている箇所があり、その一つは山頂、そばには看板がある。

1137年、季範は大宮司職を五男に譲り都に移り住む。官位は従五位上であった。(1155年63歳で没する)彼は鳥羽院政との結びつきが強く、従姉妹の従三位鳥羽院乳母悦子をはじめ、親族に鳥羽院政の関係者が多く、同じく鳥羽院政に親族、兄弟の多かった源義朝と次第に親しくなり、娘の「由良姫」を義朝に嫁がせた。(1142年)

この由良姫が生んだのが、源頼朝である(1147年)

稲木に残った松御前の孫、清季は、1176年、千郷野(現在の豊島)に館を築き、野田大宮司としてこの地を永住の地と定めた。

「野田郷の一千年と大洞山」に、千秋家嗣子清季は館の所在地名を冠し、号を野田三郎と称して1175年野田館に入館し、初代野田宮司として先代が領した野田郷地域の熱田神宮領の管理運営にあたった。とある。

ここ、野田館は後に「冨永氏の治むる所となる」

館の広さは約三反。その周囲には土手を築き井を掘り灌漑にも力を入れたようである。又、近くに貴船神社を勧請、創建し、「渡しの守護神」をまつり、「吉祥山永徳寺」を建立し千秋家の寺としたという。

貴船神社を創建したということは、豊川を舟で下り海に出て熱田まで行き来していたということになる。稲木から豊川のほとりに館を移した理由として、豊川を利用した交通の便の良さがあったかもしれない。当時は馬よりも牛の方が多く飼育されていたであろうし陸路より水路の方が便利だったのかもしれない。

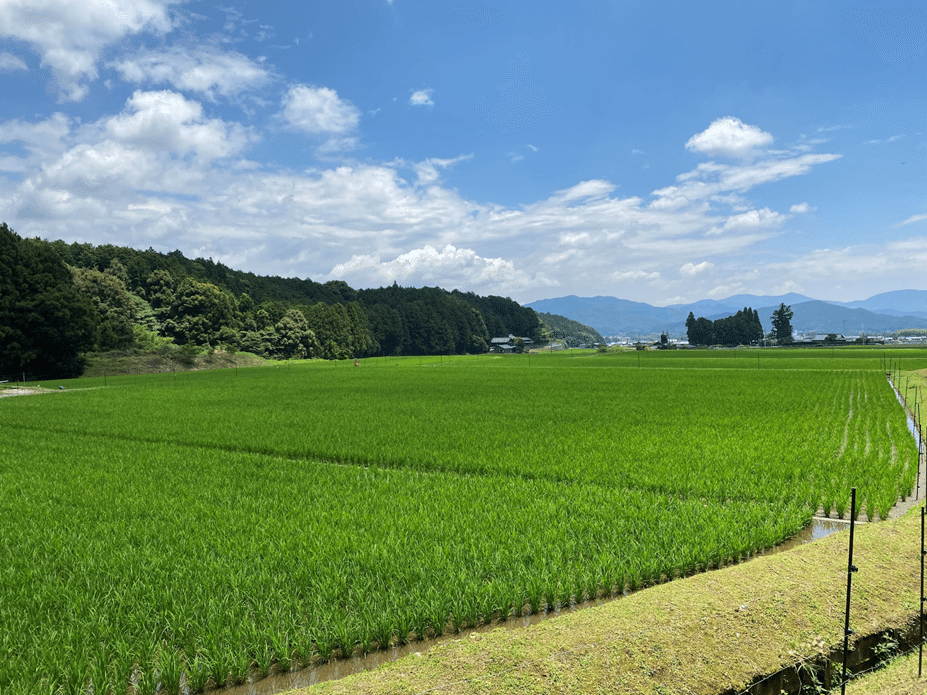

下記の写真は野田館の南、豊川河川。昨年の大雨と大規模な河川工事で、当時の灌漑水路の遺跡らしきものが現れ、調査に行った時のもの。当時の堤の跡と思われ話題になっている。

ここ、新城市は古事記・日本書紀ともかかわりの深い、深堀するとはまりそうに興味深い土地のようです。