「1つの数字」に「2つの意味づけ」をするトレーニング

「1つの数字」に「2つの意味づけ」をするトレーニング

研修シーズン真っ只中。

今日もこのあと名古屋に移動し、明日は終日「管理職1年目のための数値化マネジメント研修」をライブで行います。この仕事の幸せは、やはり現場でライブをすることにある。アーティストに似ている仕事なのかもしれませんね。

では本題へ。

数字を読み解くスキル。DXの時代にはとても重要になります。デジタル技術を活用していくということは、様々なものがほぼ自動的に「記録」されることになります。その中には当然ながら数字もあるでしょう。簡単にデータを取得、収集ができる時代。数字を見たとき、その数字にどのような意味づけをするかは仕事の生産性、意思決定、成果に直結します。

ゆえに私は「数字を読み解く技術」を研修プログラムとして開発し、企業様にご提案をしております。ご興味ある方はぜひチェックを。

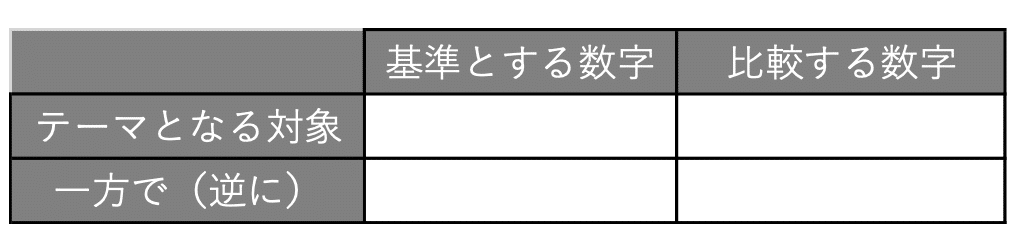

このプログラムの中で、私は「2×2マトリクス」というツールをご紹介しています。シンプルながらとてもパワフルなツールです。

(例)

ある会社の売上高は前年比がおよそ2倍であり、これを「飛躍的な成長を遂げまし た!」と主張しています。本当か?

答えは「そうとは限らない」となります。ある会社では2倍になったとして、一方で市場全体ではどうだったのでしょう。市場の成長度が5倍だとしたら、この会社の2倍という数字にポジティブな意味づけをするのは不自然です。むしろ「もっと頑張れたのでは?」と評価するべきではないでしょうか。

このように「一方で?」や「逆に(裏を返せば)?」といった問いを自分自身に投げかけることにより、思考の方向性が変わります。結果、短絡的な意味づけで終わることなく、多角的な意味づけができるようになります。

いま私はとても重要なことをお伝えしています。整理して伝えなおします。

短絡的な意味づけ → 比較が1種類

多角的な意味づけ → 比較が2種類

ビジネスにおいては、短絡的な意味づけよりも多角的な意味づけのほうが質が高いと考えます。なぜなら、ビジネスの世界は「そんな単純な話では説明がつかない」ことがほとんどだからです。先ほどのある会社の話題もその典型でしょう。

思考とは、問いかけることです。

「なぜ?」と問いかければ理由を考えます。「他には?」と問いかければ他を探します。思考とは、問いかけなのです。ですから私はこれまでビジネスパーソンの皆様には「一方で?」や「逆に(裏を返せば)?」といった問いを自分自身に投げかけることを推奨してきました。その指導が間違っているとは思いません。しかし、提案の仕方としては他にもあるなと感じるようになりました。今からそれをご紹介することにします。

「1つの数字を見たら、必ず2つの意味づけをすること」

これを徹底することができたら、その人は飛躍的に数字を読むのが上手になるでしょう。先ほどの例を思い出します。

ある会社のある年の売上高という数字があります。この数字を「1」としたとき、翌年は「2」でした。

「1」と「2」の比較 → ポジティブ

しかしもしここで「1つの数字を見たら、必ず2つの意味づけをすること」が義務化されていたとしたらどうでしょう。義務なのですが、強制的にあなたは「一方で?」や「逆に(裏を返せば)?」と問いかけるのではないでしょうか。

一方で、「2」と「5」の比較 → ネガティブ

ポイントは強制的にそうなるということです。何かを定着させるためには強制力が必要です。その観点で、曖昧さを排除した量的概念はとても有効です。たとえば「紙一枚で説明して」と指示をされれば、絶対に紙一枚です。「40歳以上は不可」という条件なら、39歳11ヶ月はOKですが40歳0ヶ月は問答無用で不可です。数字とは、強制力なのです。

もしここまでの内容に納得感がある人は、ぜひマインドセットをお願いします。

「1つの数字を見たら、必ず2つの意味づけをすること」

これを徹底することができたら、その人は飛躍的に数字を読むのが上手になります。

ではここからエクササイズです。

ここから先は

「数と論理と仕事術 」プレミアム

国内唯一のビジネス数学・教育家であり、35冊のビジネス書・教育書・小説を書いてきたベストセラー作家が紡ぐ文章。独自の目線でビジネススキルを…

いただいたサポートは、書籍の執筆業務や教育現場での活動を拡大し皆様にシェアする情報をさらに届けるために使わせていただきます! noteの「スキ」やamazonの書評も大きなサポートになりますので、よろしくお願いします。