教えてタカハシさん~日本美術史余論~#8「田山方南書幅」釈文・軸装

BUNBOU株式会社の代表・大森貴久の遊びに、同社所属の美術史家・高橋伸城が付き合う企画「教えてタカハシさん~日本美術史余論~」――。BUNBOUのメンバーが集まると、テーマはその時々によって異なりますが、いつもこんなニッチな話になります。今回は、上下回に分けて田山方南という人物を取り上げます。上回となる第8回で取り上げるのは書簡と和歌懐紙。田山の書を判読し、釈文や軸装について語り合います。

田山方南とは何者か

大森 今日は、本連載のなかでも飛び切りのニッチさです。

高橋 確かに、田山方南と言われても、ご存知の方はほとんどいないでしょうね。

大森 本名は田山信郎。明治36年(1903)生まれの旧文部省官僚です。国宝鑑査官や文化財調査官(書跡部門)、主任文化財調査官などを歴任して、1965年に定年退職するまで古文書・典籍・古写経・墨蹟などの書跡関係の指定調査に携わった専門家です。茶人としても知られ、多くの書や手びねりの作品を残しています。

高橋 大森さんは近頃、田山が残したものを集めているようですが、何かきっかけがあったんですか。

大森 一番のきっかけは、田山が『古経楼清鑑』と『続古経楼清鑑』の編集を行った人物だと知ったことでした。

高橋『古経楼清鑑』とは、五島慶太が蒐集したものを収録した手鑑で、昭和29年に刊行されたものですね(『続』は同31年刊)。慶太翁に関する原稿を書くときに、なかなか手に入らなかった史料なので覚えています。

大森 慶太翁が古写経や墨蹟の蒐集で自ら「日本一」を誇ったことは、この連載の過去回でも取り上げました。『古経楼清鑑』の正続を落手したことを契機に調べてみると、慶太翁の蒐集を学術的に支えていた人物が何人かいて、そのうちの一人が田山方南だったことを知ったんです。

高橋 要は、慶太翁への関心から田山を発見し、興味を持ったということですね。

大森 おっしゃるとおり。昭和35年に頒布された『五島美術館 名品図録』(同美術館最初の図録)の「書蹟」の解説は田山で、『田山方南追悼集』には、茶会の寄付や美術館の展示室内で慶太翁とともに写ったスナップが掲載されています。小林一三の『大乗茶道記』に掲載されている五島に関する文章のなかにも田山が登場します。『古経楼清鑑』によれば田山と慶太翁が知り合ったのは、昭和14年ごろだったとされています。

田山についてさらに調べてみると、①戦中~1965年に指定された墨蹟などの書跡の国宝・重要文化財のほぼすべてに携わっていたこと、②慶太翁のみならず、松永耳庵をはじめとした近代数寄者との交流があったこと、③書簡や和歌懐紙、手びねりの作品が、比較的容易に購入できること――などを知りました。それで俄然関心を強く持ったんです。

高橋 田山の面白さは、彼が行政官であったことだと思います。国がどういうものを重点的に残そうとしているか、あるいは評価しているか、日本に留めようとしているか、を把握していたわけですからね。書が分かり、なおかつ行政官であるがゆえに、五島慶太は田山を重用したのではないでしょうか。

同じく慶太翁の蒐集を支えた人物に、書誌学者の川瀬一馬という人物がいます。川瀬は晩年こそ文化財保護審議会の専門委員を務めていますが、慶太翁の生前はあくまで学者の立場でした。

大森 川瀬一馬の『日本文化史』(講談社)を学生時代に読んだ記憶があります。川瀬はもともと龍門文庫主人である坂本猷の蒐集を支えていたものの、慶太翁が坂本に半ば無理やり川瀬を紹介させたというエピソードが『美術品移動史』という本に載っていました。

ともあれ、田山について調べていたある日、大阪市の湯木美術館に行くと、エントランスにたまたま田山の和歌懐紙が掛けられていました。また、MOA美術館(静岡・熱海市)の庭園にある料理屋にも田山の書幅が掛けられていたり、MIHO MUSEUM(滋賀・甲賀市)に田山作の茶杓が収蔵されていたりということも知りました。そして、とある地方の書に関する美術館の関係者が、日本書道史の研究者である春名好重に田山が送った書簡を売りに出しているのをたまたま見つけて、興味本位でそれを買ってみたんです。

高橋 それがこの書簡ですね。最初に見たときには驚きました。ともに書の専門家であるとはいえ、1970年に候文で書かれてあるという(笑)。

大森 僕はまったくくずし字が読めなかったので、内容のことは分かりませんでした。ただ、購入してすぐに高橋さんにお見せすると、そのほとんどを判読してくれたんですよね。

高橋 初見では読めない字もありましたが、辞典なんかを紐解きながら大半は読めた気がします。

大森 興味深かったのは、候文もさることながら、日付を「夷則初九」として、脇付に「梧右」と書いてあることでした。

高橋 そうでしたね。「夷則」とは「陰暦七月」のこと、「初九」とは「9日」のことです。普段から古筆に親しんでいる二人の高度な遊びだと思いました。

大森 田山と春名は、少なくとも『近衛家伝来 国宝大手鑑』で一緒に仕事をしています。田山が監修を行い、春名が解説を執筆しているんです。

くずし字を読める人が近くにいることに味を占めて、そこから立て続けに田山の書簡を購入しました。石井晃という埼玉の医師に宛てた書簡や、かつて代々木にあった「初はな」という料亭の女将・中村はな宛の書簡などです。中村宛のものは10通まとめて売りに出されていました。

ちなみに、少し前に奈良・桜井市の古書店から川瀬一馬の書簡が出てきました。僕が知る限り、川瀬が残したものはそれほど出回っていないので、慶太翁への関心から田山に興味を抱いた者として、念のために落手しておきました。

高橋 内容は、どうやら川瀬が校訂を行った講談社文庫の『方丈記』に関するもののようでしたね。

大森 興味深かったのは、封筒に記載された川瀬の住所が五島美術館の目と鼻の先だったことです。ある人から、慶太翁が川瀬を近くに住まわせたという話を聞いたことがあります。それほど川瀬を重用していたということですね。

ロンドンで教わったくずし字

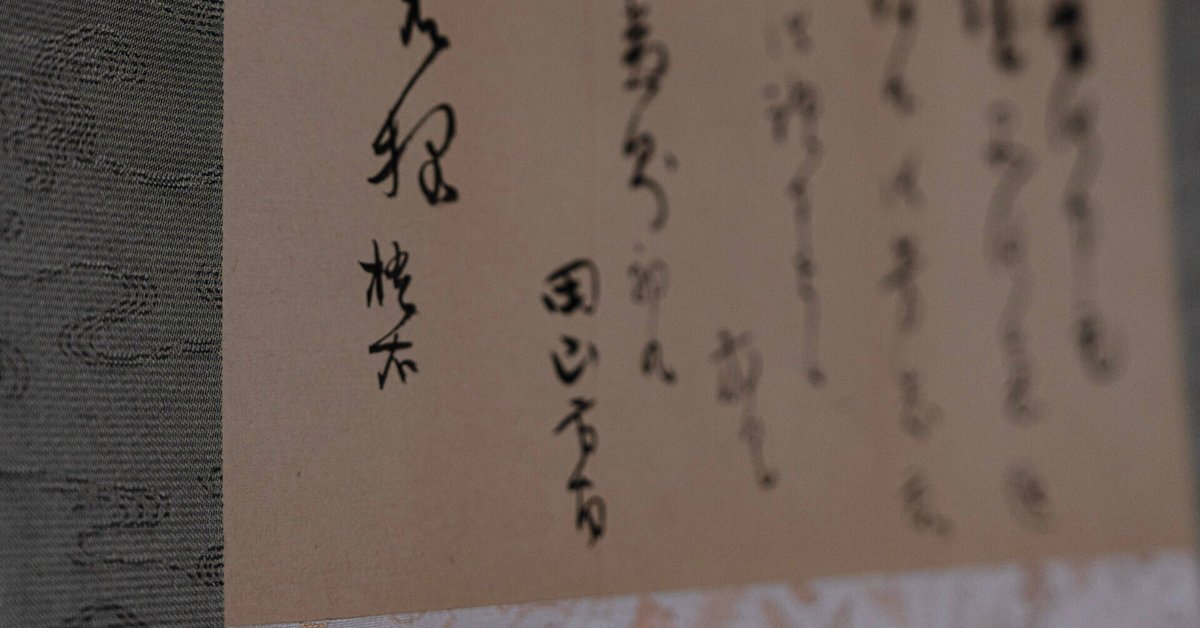

大森 田山の没年が1980年なので、著作権の関係で書簡の全文は2030年までは公開できません。なので、今日は僕が持っている田山の和歌懐紙を読者の皆さんにお披露目します。一幅は幕末の歌人・橘曙覧の歌が書かれた「紅の歌」、もう一幅は田山自詠の「鳩の歌」です。高橋さんに読んでもらった釈文は以下の通りです。

具(く)連(れ)な井(ゐ)の

九(く)ちひるいとゝ

なまめきて

雨にしめれる

花能(の)

可(か)ほよさ

曙覧海棠 方南

鳩

方南

くゝとなきて

あ免(め)尓(に)ぬ連(れ)を里(り)

もろ者(は)ねの岩

可(か)遣(け)尓(に)しも

し者(は)志(し)ぬ連(れ)を里(り)

大森 この間、高橋さんに教えてもらいながら、僕も田山の字であれば少しずつ読めるようになってきました。とはいえ、まだまだ一人で判読はできそうにありません。

前置きが長くなりましたが、ここらへんで高橋さんに質問です。いつからくずし字を読めるようになったんですか。

高橋 いつから読めるようになったか……まだとても〝読める〟とは言い切れないので、それはなかなか答えにくい質問ですね。ただ、読もうと試み始めたときのことは明確に言えます。英・ロンドン大学の修士課程で美術史学の勉強を始めたころです。近代以前の日本美術史を扱う場合には、翻刻されていない(活字化されていない)史料を読まなければならないので、くずし字は避けては通れないんです。

大森 なるほど。高橋さんは確か、日本で学部を卒業したあとに、英・エディンバラ大学で芸術理論の修士課程を終えて、ロンドン大学の修士課程に進まれたのはそのあとでしたよね? ということは、くずし字を読み始めたのは25歳くらいのときですか。いまから15年ほど前?

高橋 そうですね。それくらいのときだったと思います。

大森 初めて読んだものを覚えていますか。

高橋 はっきり覚えていますね。ロンドン大学でアメリカ人のジョン・カーペンター先生という方の講義を受けたんですが、三色紙(継色紙/寸松庵色紙/升色紙)や高野切、秋萩帖などの平安時代の古筆の判読の宿題が出たんです。各自で調べてきた読み方が合っているかを授業で確認するという課題でした。

大森 三色紙といえば、継色紙は小野道風、寸松庵色紙は紀貫之、升色紙は藤原行成ですね。

高橋 そうです。カーペンター先生は日本の書が専門で、コロンビア大学で博士号を取得されたときのテーマは〝Fujiwara no Yukinari and the Development of Heian Court Calligraphy〟 (1996年)だったようです。宸翰(天皇自筆の文書)についての著作などもあります。

大森 三色紙ということは、かな文字から読み始めたということですか。

高橋 まさに、かな文字でした。

大森 カーペンター先生って、現在は米・メトロポリタン美術館で日本美術主任学芸員をされている方ですよね?

高橋 そうです。当時はロンドン大学の東洋アフリカ研究学院で教授をされていました。確か『くずし字解読辞典 普及版』(東京堂出版)が授業の副読本として勧められて、それを引きながら苦労して読んだ記憶があります。

大森『くずし字解読辞典 普及版』は、僕も高橋さんにいただいたものを使ってるんですが、これはカーペンター先生が授業で使っていたものだったんですね。

高橋 そういえば、大森さんにも差し上げましたね。

大森 くずし字の判読って、一般的には平安期のかな文字なんかから始めるんですか。

高橋 通例では、江戸期の公文書などから始めることが多いようです。公文書はより多くの人たちに読まれることを前提に書かれるので、比較的読みやすいとされているからです。

大森 そう考えると、三色紙なんて多くの人に読まれることを前提としていない、いわば芸術領域の書なので、読みにくいですよね?

高橋 そうですね。ご自身の専門ということもあったと思いますが、難読のものから始めるというのがカーペンター先生の方針だったのかもしれません(笑)。

大森 しかし、初めてくずし字を読んだのが、ロンドン大学のカーペンター先生の授業で、しかも平安期の三色紙って、かなり特殊ですよね。

高橋 ちょっと変わったスタートだったかもしれないですね。

何年か経てばこれが昭和の古文書となる

大森 実は、田山方南は晩年に博物館明治村(愛知・犬山市)の常務理事を務めます。その関係で、1980年に博物館明治村に自筆および交友諸氏の書、古典の書などを700点寄贈しているんです。そして、82年12月には『方南文庫目録』が発行されています。

僕が関心を持ったのは、自筆および交友諸氏の書が、基本的にはすべて掛軸に仕立てられている点です。春名宛の書状はマクリ(メクリ)で購入して僕のほうで軸装を注文しましたが、古美術商や古書店に出回る田山の書はすでに表具されているものが多いように思います。このことについては、田山自身がこんな言葉を残しています。少し長くなりますが、引用しますね。

書いたものはメクリのままではどうにもならない。表具して初めて精彩を発揮する。書の力と表具の力と五分五分といってもよかろう。それ程表具というものは大切な役割りを果たす。陶器で云うと釉掛けのようなもので、素焼のままではどうにもならんのと似ている。私は前から古画や古墨跡の表具を沢山見て来たが、表具の効果がこれ程大きいとは思わなかった。古画や墨跡には素晴らしい印金や金襴を用いて表具しているが、中身のよさが表具とマッチして一層冴えるものと分った。それは自分の書いたまづい書や歌が表具の力によって生き生きとなるのを体験したからである。

私は友人から来た手紙で筆で書かれたもの、しかも寸法のよいものは、つとめて表具するよう心掛けているので、最近では二、三十幅たまって来た。これも人生の楽しみの一つである。人にも勧めているが、何年か経てばこれが昭和の古文書となるであろう。

昔から続いてきた消息や手紙の形が昭和時代から消えるというのも情ない。俺だけは頑張ってやろうなどという固陋な考えが一隅に在る。

それはともかく、昭和の筆の手紙などを続けたいという念願があるからである。手紙などというものは亡び易い。それに相手に判っても外の人には通じないもんだから反古にされ易い。百通のうち一、二通残るだろうか。まゝよ、それでも私は書きつゞけるという毛筆礼賛者である。

大森 1000年にわたって残されてきた書幅を、おそらく20世紀に生きた誰よりも実見してきたからこそ、田山には〝自分が生きた時代の書跡を残す〟という強烈な意志があったのではないかと推察します。実際に、方南文庫の目録を見ても、同時代人としては松永耳庵、佐藤助庵、黒板勝美、田中一松、内藤湖南、吉川英治、梅原龍三郎、小松茂美、湯木貞一など、広く世間に知られている人物の名前が確認できますからね。

そこで高橋さんに聞きたいのは、書簡の軸装についてです。さまざまな書幅のなかでも手紙を表具して飾るという慣習はいつごろから生じたんですかね?

高橋 なるほど。では、先に軸装の歴史をかいつまんで説明してみますね。張彦遠という人が唐代に著したとされる『歴代名画記』という書物があります。そのなかに「論装背褾軸(装背・褾軸を論ず)」という文章があり、そこでは裏打や巻子本の装丁が論じられています。また、同書を見る限りでは、中国において5〜6世紀には表装の基礎ができていたと推察できます。その上で、日本に本格的な軸装が伝わったのは平安末期から鎌倉初期ごろとされています。

ここからが大森さんの質問に対するひとまずの回答になります。掛物として書状を用いた記録で最初期のものは、『天王寺屋会記』に掲載されているもので、元亀二年(1571)に遡ります。天王寺屋道叱が津田宗及らを招いた茶会で、床に「紹鷗之文(武野紹鷗の書状か)」が用いられました。

大森 なるほど。いまから約500年ほど前のことだったんですね。もう一つ聞きたいのは、手紙を飾るという慣習は、日本以外の国や地域でも認められるんですか。

高橋 どうですかね。西洋にも歴史上の著名な人物の書簡を額装して飾るケースがありますが、日本の書幅とは少し違う気がしますよね。あえて一言で言うと、それは文字に対する態度の違いなのかもしれません。

西洋は「立派な人が書いた文字だから額に入れて飾ろう」という態度ですが、日本の場合は「立派な文字だから立派な人が書いたに違いない」という態度になると思うんです。日本のそうした態度は、この連載でも過去に取り上げた「伝称筆者」の考え方と重なる気もします。

大森 ふと思い出したのは田山が使っていた「手紙美」という言葉です。文字そのものの美しさはもちろん、文字の並び方やバランス、余白の使い方、内容などから、その手紙が美しいか否かを見ているということですよね。田山は明治以降の手紙は内容が「長ったらし」く、「手紙美に乏しい」と言っています。そして「手紙を書くなら良寛さんのようでありたい。また光悦のようにも行きたい」とも。高橋さんが言うように、良寛や光悦だから飾ろうということではなく、まずはその手紙が美しいか否かを見ているということだと思いました。

田山についてはまだまだ語れることがありそうなので、次回は田山の手びねりの作品や、交友関係について取り上げてみようと思います。

高橋 楽しみにしています!

雑談後の雑談

大森 高橋さんが好きな書簡を一つ挙げるとしたら何ですか。

高橋 一つ挙げるとしたら……やはり専門の光悦のものですかね。奈良・大和文華館が所蔵している新兵衛尉殿宛の書状なんかは好きです。

大森「金貝大方出来」から始まる蒔絵についての細かなやり取りの書状ですね。

高橋 そうです。少し前に大森さんが写したものをいただいて、大切に保管しています。

大森 あの写しにはちょっとしたエピソードがありましてね。写した翌日に傅益瑶さんにお会いする予定があったので、話のネタにと思ってお持ちしたんです。傅さんは「この線はいい」「この線はダメ」と一文字一文字を丁寧に見てくれました。

高橋 すごい光景ですね。さすが傅さんです。

大森 ちなみに、光悦と田山の〝接点〟の話をすると、昭和50年に田山は光悦寺の住職・山下恵光からの書簡を受け取っていて、その内容は「方南寄進自作茶道具受取書」だったようです。つまり、田山の手びねりの茶碗なのか水指なのか茶入なのか、あるいは茶杓なのかは分かりませんが、何かしらが光悦寺に収蔵されているということですね。

高橋 そうでしたか。それは知りませんでした。僕が知る限りの光悦と田山の〝接点〟は、東京国立博物館が2017年度に収蔵した光悦の「二村因州」宛の書状です。この書状の箱書を田山方南が書いているんです。

大森 古美術商が売りに出しているものにも、ときどき田山が箱書きした光悦筆とされるものが出回っているので、他にもいろいろと〝接点〟があるかもしれませんね。

※

【田山方南に関する参考文献】

田山方南『筆と土』(1973年)

灯庵会『田山方南追悼集』(1981年)

博物館明治村『方南文庫目録』(1982年)

みの美術『田山方南展』(1990年)

五島慶太『古経楼清鑑』(1954年)

五島慶太『続古経楼清鑑』(1956年)

唐沢俊樹編『五島慶太の追想』(1960年)

小林一三『大乗茶道記』(1976年)

田中日佐夫『美術品移動史』(1981年)

高橋伸城(たかはし・のぶしろ)

1982年、東京生まれ。ライター・美術史家・翻訳家。創価大学を卒業後、英国エディンバラ大学大学院で芸術理論、ロンドン大学大学院で美術史学の修士号を取得。帰国後、立命館大学大学院で本阿弥光悦について研究し、博士課程満期退学。現在はBUNBOUの一員として活動中。著書に『法華衆の芸術』(第三文明社)。

大森貴久(おおもり・たかひさ)

1988年、大阪生まれ。ライター・BUNBOU株式会社代表取締役。創価大学を卒業後、編集プロダクションに入社。独立後はフリーライターとして活動し、2020年にライター仲間とBUNBOU株式会社を設立。おもに雑誌の取材・執筆、書籍の編集・執筆などを行う。

写真:水島洋子

構成:BUNBOU WEB 編集部