THE DESIRE AND PURSUIT OF THE WHOLE 邦訳版⑤ 本編③ 第3章 フレデリック・ロルフ著 雪雪 訳

前回はこちら↓

※本文中の写真下の注釈は私が記載しております。

『アダムとイヴのヴェニス』

第3章

彼は、この欺瞞にまみれた行動は自分の考えからではない、そう心に決めていた。そして、ここに彼女を連れてきたのは愚かなことだったと感じていた。

誰だって彼女が必要としていた助けを拒むことはできなかっただろう。けれども、ここからできるだけ早く彼女を追い出さなければいけないことは間違いなかった。

彼が自分自身の魂の酸欠を治すために課した治療法は、3〜4ヶ月の間、人間社会から遠ざかり、母なる自然を愛することだった。他の種類の伴侶が入れば、この治療を中断させられる羽目になる。ましてや女など......ああ!主よ!

彼が自制に走ったのは、道徳的な感覚からではなかった。ニコラスは自分がどれほど強い人間なのか、自分自身で正確に知っていたのだ。彼は、彼女がお願いをすればできる限り長い間、彼女と暮らすことも可能だと知っていた。彼女が彼の元を訪れたとき、彼女はいつでも彼のもとを去ることもできるのだ。

なぜならば、彼は彼女に一言も話しかけることなく、一緒に暮らすことさえできるからだ。

そのようなことは、彼はしょっちゅう、何カ月もの間、あらゆる種類の、あらゆる条件の人々と、頻繁に一緒に暮らしてきた。その結果、彼は不機嫌の天才だと思われていたのだ。

また、彼は世間が彼に何を言おうがまったく無頓着だった。人々はいつも彼についての最も酷いことを言った。彼は自身への悪評を余す所なく楽しんだ。

彼の純真な行いには、必ず忌まわしい解釈が付け加えられるの常だった。

もちろん、罪や犯罪を犯すという考えそのものは、彼の意志に沿うことはなかったし、父の御心にもそうだった。

まったく恐れを知らず、素直で単純、奔放で無鉄砲だった。彼の無限の、そして無鉄砲な(しかし抗いがたい)大胆さは、知性に欠ける劣った仲間には決して理解されなかった。

少女が彼の機嫌を損ねることはなかった。また、ニコラスも彼女を欲しがろうとしなかった。自分にも彼女にも、少しも不安はなかった。とはいえ、彼は彼女を追い払おうとした。無論、礼儀正しく親切に。それは彼の利己主義だった。

(親愛なる読者よ。この問題におけるもうひとつの重要な要素については、あえて言うまでもない。)

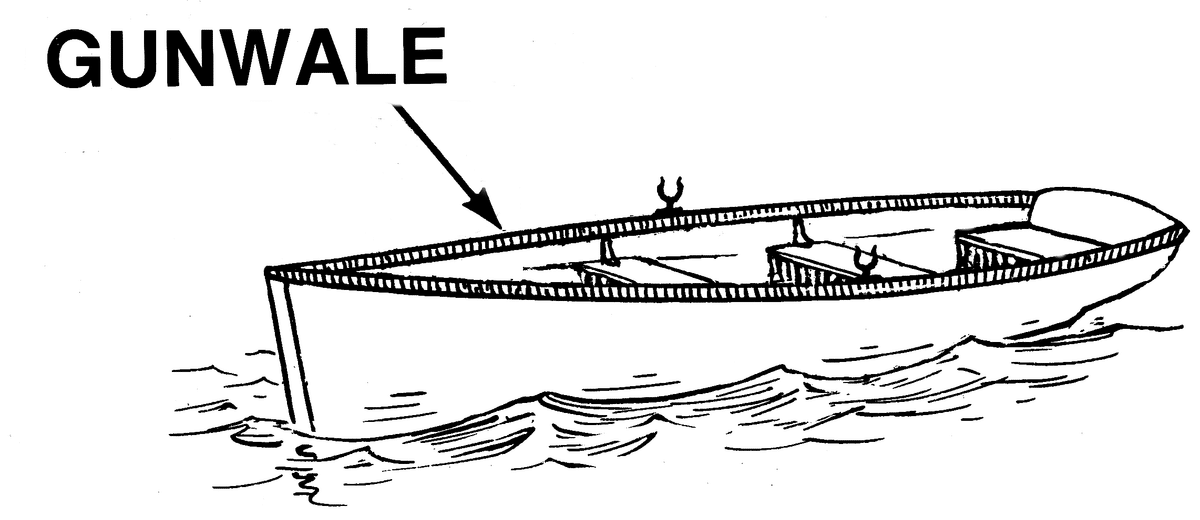

彼は船室をぐるりと回り、ガンネルの脇を通り、薪の煙突を乗り越えて、自分の戸棚に向かった。

そしてキャンティを1リットル、 昨日のポレンタを数切れと、大きなチーズを一切に、それから幾つかのアーモンドとレーズンも取り出した。船尾に戻ると、彼は幌の防水のフラップを引き、日よけを作った。その下に座ると、そこで食欲を満たした。

船室で少し物音がした。しばらくすると、ドアが開いた。 そこに少女が立っていた。優しい眼差しで彼の目を見つめている。

彼女は白いバスガウンを羽織り、タッセル付きの紐を喉と腰に結んでいた。頭には黒い絹のネックスカーフを巻いて、それをうなじの辺りで結んでいた。

靴下は履いていなかったが、茶色のスリッパは日焼けした足にはぴったりだった。彼は、白と黒に彩られた彼女の甘い肉体がいかに鮮やかであったかに注目した。

その表情はまっすぐで、他意がない。

「お腹は空いていますか?」

と彼は固い口調で尋ねた。

「Sissior。」

と彼女はヴェネチアの方言で答えた。その声は、彼女の外見の特徴である瑞々しさ、力強さ、しなやかさをすべて備え、とても絶妙にふくよかで静かな躍動感をもっていた。いったい彼女は何者なのだろう?

彼は彼女に食事を分けてやった。

「旦那様、プレゴ」

と彼女はそう言って、彼女はそれを船室に持ち込んで、彼からも見える開けっ放しのドアの傍の箪笥の上に座った。そして、彼が近くにいても動じていないかのように、きれいに食べた。食べ終わると、彼女は膝の上のパンくずを海に投げ捨てた。そして海で指を洗おうと身を乗り出した。ニコラスは彼女に水筒を渡した。

「プレゴ」

と、彼女はもう一度そう言って、水筒を受け取り、軽く振って手際よく泡立てた。それから彼女は強張って、可愛らしい唇が水筒に触れないように、腕を曲げて抱きしめるような姿でそれを持った。

彼女の胃を洗うようにワインに指示しているようだった。ニコラスは、彼女がワインをリズミカルに飲み干す音と喉の動きとの比例を見つめていた。

彼女は四分の一ほどを飲み、

「グラツィエ。」

とだけ言って水筒を返し、おとなしく船室のドアの前で待っていた。

「君の名前は?」

ニコラスが尋ねた。

「Falier Ermenegilda fu Bastian di Marin di Bastian di Marin.」

「なぜあんなところにいたんだ?」

「Mi no so miga。」

「どんな恐ろしいことが起きたか知らないのか?」

「Mi no so gnente de gnente.)。私、何が起きたのか、本当にわからないんです。」

ベネチア訛りを交えながら、彼女は話した。

彼女の言葉は曖昧で、このことに関しては無知であると告白していた。

「最後に覚えていることを教えてもらえますか。」

彼女は少しの間考え、そして、

「夜、悪い夢を見ました。オールに打たれて舟から落ちる夢。あのとき、そんな夢を見たような……。」

彼女は冬の薄明かりを眺めていた。

「今も肩が痛いの。」

と彼女は付け加えた。

「昨夜もそんな夢を見たの。でも、もうすぐまた夜ですね。ここはどこ?私はどこにいるの?今日は何をしたの?」

そして彼女は 海岸のほうを見た。

「どうして私は森林警備隊のトポにいるの?私はラ・タスカに住んでいました。私がいなくなると、きっと皆寂しがります。どうしてここにいるのか、私にはわかりません。どうして、こんな格好をしているのか。ああ、私、自分の服がない。」

「ラ・タスカでは誰と暮らしていたんです?」

「叔父さんと叔母さんと、それから従姉妹です。」

彼女は「barba」と「amia」を「zio」と「zia」と言った。それは確かにヴェネト語だった。

「君以外、誰も生きていなかった。」

ニコラスは言った。

「かわいそうに!主よ、彼らに安らかな眠りをお与えください。」

彼女は厳かな静謐さで十字を切った。

ニコラスが彼女を見ていると、彼女の顔に変化が現れた。それは過ぎ去る波のようなもので、彼女を以前よりさらに新しくしたように思えた。彼女は切なそうに立って待っていた。彼にはその行動が理解できなかった。

「では、君は知り合いを探しに行くんだ。でもその前に、君に役立つものを渡してから、陸まで送ろう。」

彼は船室に入り、50リラ紙幣を4枚、一握りのニッケルのコインを財布に入れ、それを彼女に渡した。それから、夕方の寒さから身を守るために、古いフリーズのボートマントも一緒に渡した。

「ラ・タスカには戻らないほうがいいだろうな。でも、できるだけ早くメリートまで行きなさい。君の面倒を見てくれる人を探すんだ 。」

「自分のことは自分で出来ます。旦那様、私はメリートには行きたくないの。」

と、そう彼女は言った。

クラッブは

「僕が行って欲しいんだ。」と答え、先導した。

少女は彼を見つめたが、それ以上何も言わずに後に続いた。船首までガンネルを軽やかに進んで、子猫のように砂浜に飛び降りた。

「アディオス!鉄道に沿って進みなさい。」

彼はオールを引き上げると、岸から100メートルほど離れた、小さな入り江の真ん中まで向かい、そこで停泊した。少女が見えなくなるのを見届けて、それからゆっくり休もうと思った。

ヴェネチアへの旅を再開する前に、一晩ゆっくり休むつもりだった。

彼はエルメネジルダが浜辺を登っていくのを見た。やがて彼女は立ち上がり、枕木が重なる上を西に向かってスキップしていった。

彼は船室に戻った。彼女の花のような香りが漂っていた。ドアを開けたままベッドを整え、毛布の袋を裏返して干した。それからストーブに火を焚いた。

薪と食料のストックを手に入れ、オーバーオールの乾いたスーツに着替え、平穏な夜を過ごすために閉じこもった。

彼は、自分のしたことに特に高揚していたわけではなかった、しかし、これ以上にいい方法があっただろうか?

どう考えても、もっといい方法があったはずだ。あの娘と一緒に海岸沿いを東へと向かい 、彼女を世話してくれる人を見つけるまで行動を共にすればよかったのだ。

しかし、東に向かう海岸はとても遠く寂しく、ブランカレオーネの手前には村もない。ブランカレオーネまでは25キロもある。

彼に他人のことに口出しする筋合いはない。しかし、彼はそれを実行してしまった。災禍から被害の地域全体を救済する意志はあったが、その力はなかった。そして彼は直感的に、あの場所で無傷で助かった者の境遇は、うらやましいものとはほど遠いことを察知していた。

そして彼は、絶対に救済は不可能だと直感していた。彼もできる限りのことをした。彼は神々を憎んでいた。もしあの神々に 、ニコラスをローマ教皇のような最高の独裁者にし、ロックフェラーのような無尽蔵の富を授ける知恵があったのならば、彼は災禍に対処する方法を世界に示すに相応しい人物になったはずだろう。

しかし、非力な彼は、その場から一刻も早く立ち去りたかった。とはいえ、いたいけな少女を夕暮れ時に、荒廃した地方に彷徨わせるなんて、ナンセンスそのものだった。

ニコラスは、チーズで味付けした夢のように美味しいオムレツを食べながら、彼女は小作人で、たくましく、頭がよく、有能で、完璧に自活しているー、必要なら2、3カ月は十分に暮らせるだけの金があるー、そして彼女は、彼の決断に対して、さしたる抵抗もしなかったー……、このようなことを考えながら、自分の良心を宥めるのに努めた。

食べ終わると、コーヒーを飲み、タバコを巻くと、彼はジャン・ロンバールの『ビザンツ』を読みながら眠りに落ちるのを待った。その頃、時刻は20時を回っていた。

本作の作者フレデリック・ロルフ同様に、貧困の中死んだ。

しかし、トレイを片付け、寝るために服を脱ごうとしたとき、彼に亡くなった客の声が微かに聞こえた、

「旦那様、旦那様、頼むから私をここから追い出さないでください。」

彼は船室を飛び出した。彼女は暗い海の中で、船側に垂れ下がった防水シートの端にしがみついていた。彼は彼女の手を掴むまで、防水シートを引っ張った。

そして、滴り落ちそうになる彼女を船首に吊り上げた。

「このいたずら娘め。」

と彼は怒り始めた。

「旦那様、私、あなたの舟のランタンを見て泳いできたんです。だって、とても怖かったんです。いつまた陸地が破壊で打ち砕かれるかもしれません。」

彼女はずぶ濡れになったマントのポケットを手探りして、

「このお金もいりません。」

そう付け加えると、彼に財布を返した。

なんとも哀れな姿だった!まとわりつくような濡れたガウンに彼女の稚い身体のラインの全てが刻まれていた。スリッパは彼女の腰に紐で縛られていた。フリーズマントは首に巻きつけられ、捻じれている。

川の中を泳いで彼女はやってきた。冷たい夜気の中で、彼女は全身を震わせていた。

彼女は眉間の羽毛を手のひらで平らにしぼった。そして、ニコラスを謙虚に見つめながら、それを投げ返した。

「Va ben、今夜はここに泊まりなさい。身体を乾かし温めて、食事を食べなさい。

でも明日は、あなた自身のために別の場所を見つけなければなりませんよ。」

「旦那様、私はあなたの最も忠実な僕になります。だから、私を追い出さないでください。」

「でも僕は召使いはいらないんだ。それに、君がここに留まることは不可能だ。それは恐るべき大罪だからね。さあ、濡れた服を脱ぎなさい。この毛布をかけてあげよう。それから、船室に入って栄養を摂りなさい。」

彼は腕を大きく広げ、乾いた毛布袋を頭上高く掲げて身を隠した。そして、彼女が後ろに下がったとき、それで彼女をも包み隠したが、そのとき、彼は衣服が落ちる音を聞いた。しゃくりあげるような嗚咽がわずかに聞こえたが、それは冷たい夜気が濡れた肉体に触れたために起こったもののようだった。

しかし、彼女は毛布の襞に入るのを、一瞬ためらった。

「旦那様、私はあのラ・タスカにいたの。見たのよ。あなたは私の救世主です。どうか、私をここから追い出さないでください。」

「毛布の中に入りなさい。」

「旦那様、私を置いていかないで。」

「毛布に入りなさい。」

「あなたに仕える許可をください。あなたから決して離れません。」

「毛布に入りなさい。君にはなるべくわかるように忠告をしなければならないようだね。」

「Nossiorno、あなたのものはすべてここにあります。私は何もいりません。でも、あなたと離れろと言うのなら、ここで今すぐ溺れ死にます。」

彼が毛布を落として彼女を見つめるその前に、彼女は、まるで魚雷のようにすたすたと真っ直ぐに歩いて船から滑り落ちた。もちろん、彼は慌てて彼女を追いかけた。

夜は暗かったが、彼は彼女が海に落ちて生まれた波打ち泡立つ輪を見た。そして、追いかけるようにその中に飛び込んだ。

彼女は手を喉元で祈るように握っていた。彼はその片方を取り握りしめると、海を蹴り出して、アンカーロープからほど近い水面まで彼女と一緒に上がり、頭を彼女の背中に当てて、彼女を動かした。

「捕まれ。」

と彼は命じた。彼女はすぐにその言葉に従った。彼女は、恐ろしいほどに震えていた。

「私の肩に掴まって舟に登れ。」

彼は猛然と唸り声を上げた。

彼女は両手でロープを掴み、彼の肩に乗った。長い片足を上げて、ロープに引っ掛けた。そして、起き上がると、ロープを手繰りながら少年のように登っていった。その距離は数メートルもなかったが、しかし、暗闇のなかでは1マイルにも彼女に感じられた。船首に着くと、彼女は背伸びをしながら振り返り、揺れ動く船内に身を乗り入れた。

「私が今から投げるものを受け取りなさい!」

ニコラスは叫んだ。

錨のロープに片腕をひっかけて冷たい海に浸かりながら、血を凍らせないように激しく水をかいた。衣服が濡れて重くなっていた。彼は水面でそれを丸めて束にし、頭と空いた腕の間に押し込んで、できるだけ軽くした。そしてそれを少女のところまで持ち上げた。

「乾いた毛布で、頭から足まで拭いて覆いなさい。」

彼は海の中から彼女に怒鳴るように言って、燻るように浮かんでいた。1分後、彼はロープで舟を這い上がると、彼女を尻目に走って船室に飛び込んだ。

ニコラスはディアデュメノスの誰よりも偽善という恥を知らなかった。ニコラスは自分の健全さを誇っていたし、不完全で病的な人たちが何を考えているのか意識することもなく、彼らが「猥褻」だと呼ぶものには無頓着だった。

古代ギリシャの彫刻家のポリュクレイトスの作品で、槍持ちである『ドリュフォロス』と共に有名。

けれども、彼は怒りで爆発しそうだった。彼の手は何かの力に動かされて、本能的に、この勝者から身を隠した。神聖なアルカナ(神秘)の存在を教えなければならなかった。

ニコラスはドライスーツに身を包み、ソファから毛布の袋を3つ引きちぎり、箪笥の上に放り投げた。そして少女の前に出ていった。

「目を開けなさい。それから、船室の中のベッドに入りなさい。」

船首に移動して、錨がまだ固定されているのを確認した。そして彼もまた中に入って、ドアを閉めた。

彼女は喉元まで覆われたまま横たわり、優しく切ない目で彼を見つめていた。

歯は寒さでガチガチだった。彼は燃え盛る火をおこし 熱いワインに浸したパンをたっぷりと与えた。彼女の白い肩の大きな痣は、銀よりも青く見えた。

彼女が食事をしている間、彼はまた外に出て、バスローブ、タオル、ネッカチーフ、ディッパー、マント、それらを暖かい部屋に運び込んだ。

それらを暖かい船室に運び、ベッドの向かいの本棚に吊るした。彼女の目は彼の一挙手一投足を追っていた。彼女はまるで従順の化身のようだった。

彼はカポックのマットレスを2枚、彼女の下から引き抜くと、それを船室と船首の間にある薪小屋に運んだ。

舳先へ向かい、ここで彼は幌を持ち上げ、薪でそれを支えた。キャビンに戻ると、彼は 自分のベッド用のマットレスを敷いた、 そして3つの予備の毛布袋を手に、それを取った。

「これが鍵だ。鍵をかけて、よく眠りなさい。」

彼は薪小屋の避難場所に行き、2つの毛布袋を3つ目の毛布袋の中に入れた。

袋を3つ目の袋の中に入れ、裸になり、その中に滑り込み、体を伸ばして寝た。

眠りについた。罪なんてクソ食らえだ。彼は心地良い眠りに落ちた。

白昼、彼は目を覚ました。弱々しい善意の太陽が 水平線上で気絶した薄い雲の肩から顔を出そうとしていた。長い間の情熱的な涙に疲れ果て、地平線で気を失っていた。海からは塩の匂いのする風が吹いていた。彼はオーバーオールに着替えると、防水シートの下から出て見回した。

船尾には、乾いたバスローブ姿のエルメネジルダがいた。

黒いシルクのネックスクエアを白いフードの後ろで結んで、ゴンドリエーレのケリーチのように三角形に胸に垂れ下がっていた。

顕になった彼女の頭は素晴らしく傲慢な丸みを帯びていた。素晴らしく活力のある蒼白の肌を上品に飾る明るくなった少年のような髪が風になびいている。その指は、ほつれたロープの端を糸で巧みに縛っていた。ニコラスは船室を一周して、すべての紐がきちんと巻かれて収納されていることに気づいた。いつもはそのようになっていなかったはずのものが、今日は明らかにそうされていた。そこには特異なまでの秩序と左右対称の規律とがあった。

船床の水はスポンジで掃除されていた。オールは置かれるべき場所にあった。

エルメネジルダは言葉を探していた。

ニコラスは、目に見えるもの、目に見えないもの、すべてを見て決心した。

見たり話したりせず、まるでそこには彼女がいなかったかのように振る舞った。

船室で、彼はさらに彼女の魅惑的な手仕事を発見した。彼女は何時間も起きていたに違いない。そして、まだ朝の9時だった。

船室は馬鹿げたほどに整理されていた。ベッドは真っ直ぐに整頓され、毛布の袋は別々に畳まれていた。コップや皿、ボウルは磨かれて箪笥の上に並べられていた。ストーブの灰は取り除かれていて、新しい火が巧みに焼べられていた。薪の棒は根元は大きく離れて立っており、上部で寄り添っていて、乾いた木屑が中央に堆く積み上げられている。ストーブは上品に磨き上げられて、その表面には埃ひとつなかった。

彼はドアの向かいにある小さな食器棚から、コーヒーが入った鍋を取り出した。

背後から、自信ありげな声がした。

「旦那様。それは全部私がやったんです。私がここにいてもいいこと、許可してくれますか?」

クラッブは彼女に鍋を渡し、真水のある場所を教えた。彼女がストーブにまつわる仕事を始めたとき、彼は彼女を船室に閉じ込めた。彼は衣服を脱いで船外に出ると、また船内へ入って、リフレッシュして頭を冷やした。

彼女が仕えることを望むなら、仕えさせればいいのだ。別に何もないだろうし、彼女は体よくやってくれるだろう。

だが、男の悪知恵は使わないほうがいいだろう。彼女を必要不可欠な存在にしないようにしなければならない。

シンデレラを厨房から図書館に持ち込まないことが大切だ。

「女性とは恐ろしいものだ。 」

とリドン公爵はヴィクトリアクロスを授与されたあとも、いつもこう述べていた。

ルイス・キャロルの友人でもあった。

ああ、馬鹿な。船室にいたのは女性か?そうだ。そうだ。

Mah!

彼女は物静かで強く器用な指先を取り扱う若者だろう。きっと彼女はそうだ。彼女は若く、順応性があり、柔和で、可塑的だった。そのように彼女は形成されているようだった。もし彼女をここから追い出すことができなかったら……。

彼は、彼女のことをもっと識りたかった。

彼は船室のドアの鍵を開け、中に入った。用意されていたコーヒーは美味しかった。

彼はカップに2杯、つまり鍋の中身の半分を口にした。残りを指差しながら、彼は「あとは、あなたのだ。」と言うと、船尾に座り、煙草を吸った。

少女は自分の仕事を終えると、カップと鍋を横で洗い、船の側面でそれを振り払い、日差しと風通しの良い場所で乾燥させ、食器棚にしまった。

そして、彼女は船室の敷居の上で新しい注文を待っていた。

彼は彼女の裸足に目をやった。第2趾が母趾よりも長く突き出た、しなやかでまっすぐな足だった。まるでヘルクラネウムのヘルメスのように。

彼女は黙々と、ガンネルに沿って前部へ行き、防水シートと格闘をはじめた。防水シートの紐を解き、折りたたむのではなく丸めて、船室の屋根に収納した。マットレスと毛布袋を揺すって空気を入れると、室内に戻した。

最後に 彼女は薪のストックの整理に忙殺された。彼女の動作は完璧で、力強く、誤りもない、そう、まさに正確無比だった。

彼女はガウンのスカートを切り、両足を自由にしていた。彼は立ち上がって彼女を見守り、彼女の独創性に感嘆せずにはいられなかった。

船の側面に束ねて立てかけ、約2メートル×1メートルほどの長方形の空間が残っていた。幌を張り、カポック製のマットレスを敷き詰めれば、一晩を過ごすのに最適な小さな休憩所となる。

起きているときに、原住民に注目されるのを嫌っていた(これまでに一度でも何者か海岸で何かをしていたことはなかったが)。

彼は舟を出航させてから、錨を下ろした。少女はそこでは彼を助けようとはしなかった。それは彼の仕事だと理解していたから。それに、明らかに、彼女はその仕事に対して未熟だった。

彼女は薪の上の座って、彼を覗いていた。 彼のすべての行動と、彼の動きが舟に与える全ての影響を熱心に観察していた。心地よい微風が吹いていた。

ニコラスは入り江を出て、東へ、海岸に沿うように、スパルティヴェント岬の方向に舵を切った。

少女は両手で首を触りながら、静かに船内を探し回った。

やがて、ニコラスが訊ねた。

「何を失くしたんだ?」

「ここに来る前は、十字架と珊瑚で出来た首から下げていたんですけど……。」

「ラ・タスカが廃墟と化したとき、地震があなたの服と一緒に引き裂いたのでしょう。」

彼女は瞬間、緋色に燃え上がり、すぐに鮮やかな蒼白に戻った。

「旦那様。」

「あなたの家を見つける予定で街に行きますから、そうしたら、別の十字架と珊瑚を鎖につないでお渡ししましょう。」

「旦那様、仕える許可をください。決してあなたから離れません。」

彼女は誰?彼女は何だったのか?

いったい彼は、彼女をどうするつもりだったのだろう?

「そのボートマントが乾いているかどうかを確かめて。乾いていたら、肩に巻くんだ。さあ、ここに来て僕の近くに座りなさい。」

彼女はすぐに彼の言葉に従った。

「君が誰なのか、教えてくれますか。」

彼の説得が始まった。

第4章に続く。

次回は10/8頃更新になります。

更新しました↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?