アヴァンギャルド✕アングラ演劇✕ポスター

扇町ミュージアムキューブでの『ジャパン・アヴァンギャルド-アングラ演劇傑作ポスター展-』に行く。入場料は1,500円。

今年、寺山修司は生誕90周年なのだという。寺山修司は1983年に47歳で亡くなった。

1960年代〜70年代のアングラ演劇のポスターの展示である。

私は、アングラ演劇のポスター、では、天井桟敷の『毛皮のマリー』の1971年パリ公演版を持っている。かなり痛みがあって、良品ではないけれども、大変に貴重なポスターである。相場よりも相当に安かったので購入した。額に入れれば良いかと思い購入したのだ……。折れ目とかもある……。でも、毛皮のマリー』は一番好きな芝居だし……清水の舞台から飛び降りるつもりで。で、冒頭のマリーが下男に毛を剃られているところ、髪型がおちんちんになっているものだ。美少年、美少女、マリー、下男が描かれたポスターで、大変に美しい。然し、真っ黒なおちんちんが描かれているので、壁には掛けづらい。

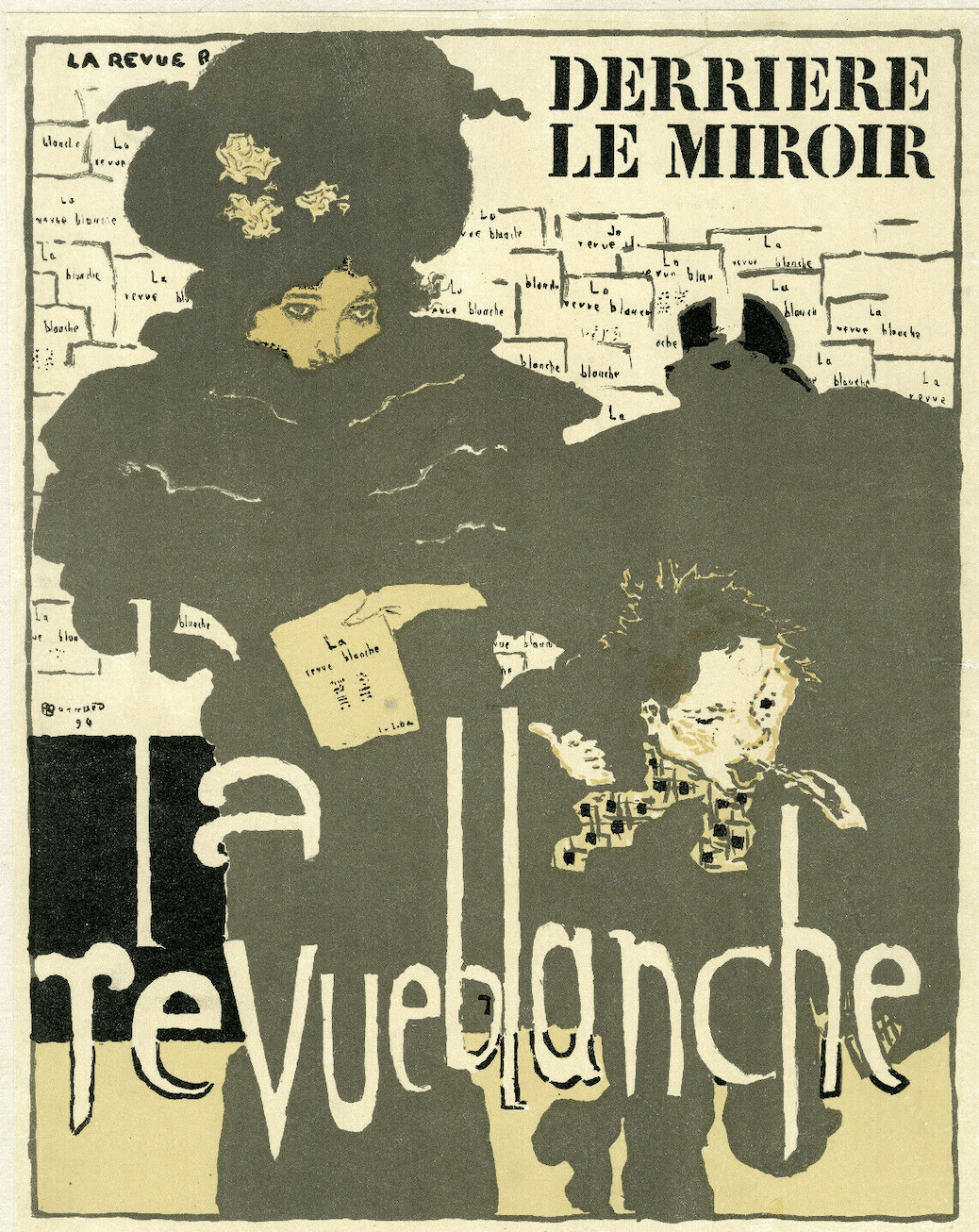

これともう一つ、1967年初演版、横尾忠則が描いた、それは画家のピエール・ボナールの絵を元ネタにしていて、まぁ、今の時代ならばパクリ、ではあるのだが、そもそも、デザイン、と、いうものは、そういうオマージュ、派生、本歌取り、というのが大事、であって、そもそも、本歌取りの名手寺山修司のポスターとしては、横尾忠則版のものはふさわしく、かつ、美しい。宇野亞喜良版の方はより演劇世界に沿って描かれている。何れは横尾版も入手して、宇野版と2枚、並べて部屋に飾りたいものだが……。

表紙に描かれたla revue blancheは『ラ・ルヴュ・ブランシェ』という、1889年〜1903年の間に刊行された美術雑誌の名称。この作品は、このla revue blancheの為に、制作されたもの。

それが、1966年の雑誌でも表紙で使われていて、『毛皮のマリー』の初演は1967年だった。

汎ゆる藝術、詩、小説、戯曲、歌、俳句、絵画、演劇、短歌、映画、それら全て、本歌取りで成り立っているのであり、タランティーノなんて、デビュー作の『レザボア・ドッグス』からリンゴ・ラムの『友よ風の彼方に』のパクリ、じゃなかった、オマージュなので、そこにどう、自分の色を着けるか、その着色する色こそが、生きてきた道なわけだ。

誰だって、どんな作家も種本を持っている。それを自分の手柄にしようと隠すから駄目であって、人類の文化芸術への寄与として捧げるのが肝要なのである。

で、そんなアバンギャルドなポスター展、アングラ演劇のポスターが山程吊るされている……。100点を超えるのだという。

各地で開催されている、とのことで、まぁ、恒例行事なわけだが、やはり、ポスターが一同に集うと圧巻である。壮観であり、大量のポスターが、ブラーンとぶら下がっている。私は、荷重を心配した。プチン、とワイヤーが切れて、私の上に落ちるかもしれない。アングラ演劇のポスターで首チョンパなんて、なかなか粋ではあるが、生憎まだ死にたくはない。

私は写真を撮りまくった。然し、100枚以上あるので、やはり、興味のないもの、いや、そのときは興味が出なかったもの、それは撮らなかったが、撮っておけば良かった……。それと、ポスター同士の向かい合うスペースが狭いので、こう、斜めに撮りがち。

粟津潔、赤瀬川原平、宇野亞喜良、金子國義、篠原勝之、及部克人、平野甲賀、井上洋介、及川正通、榎本了壱、花輪和一、林静一、合田佐和子、戸田ツトム、とホームページで紹介されているように、まさに圧巻のクリエイティビティ、私は合田佐和子さんの乞食オペラの『鐡仮面』のポスターが好きなんだよね〜。

昔のポスター、1960年代から1970年代はシルクスクリーン印刷全盛、なので、家内制手工業みたいな感じで、素人でも刷ろうと思えば刷れる、が、色ごとに版が必要で、十枚もの版を用意して、何日もかけて制作した、との話がある。インクが乾かないのである。乾くの待ちなので、なかなかなのだ。

公演直前に完成ならまだしも、公演に間に合わなかった、と、いう、話もあるほどである。

そこらへんは、下記の本に詳しいが、然し、ポスター、というもの、特に、演劇、と、いうもの、は、やはり、そのイメージは映画などと比べるとつかみにくいものである。過去の公演写真など、まぁ、見たらなんとなくわかるなぁ、というものもあれど、こう、生の熱気、と、いうものは、その場にいないと解りかねるものがあるのだ。

で、ポスターは、その異界への窓口だと、こう、書籍の中でも書かれており、そのポスターを旗印に、ある種の革命を起こそうと、最早、ポスターは本質であり、核心そのもの、なのである。

映画、の、ポスター、でも、日本のそれは、こう、レイアウトが決まっている。大抵は、主演俳優を大きく打ち出して、その下か横に、一覧でメインキャスト全員の顔写真を載せる。誰が出ているのか、一目瞭然であり、そして、メインの惹句、それ以外にもサブコピーで、きちんと、どういう内容の映画か、更には、どんでん返しがあるのかどうかなども懇切丁寧に書いてある。無論、どんな賞を獲ったのか、賞に関わればそれも全て掲載する。

これは、もう、説明過多、渋滞、であり、特盛であり、汎ゆる関係各所に阿っているわけで、これは、もう、ワクワクしないのである、空想が膨らまないのである、恐怖が産まれないのである、覗き見したくならないのである。

まぁ、寺山修司が覗きで捕まったのと、アングラ演劇ポスターにおけるその心理、と、いうものは通底しているのかもしれない……。

同じ情報の渋滞でも、この、アングラポスターの世界は、観客に余白を与えている。それは空想へのスイッチであり、海外の映画のポスターなんかはこれに近いけれども、日本の映画ポスターは、最近の決まったレイアウトには本当に飽き飽きしてしまう。観客に余白ではなく連絡網を渡す、そのような丁寧な仕事ぶりは、逆にその映画の良さをスポイルしてしまう。

ま、日本の映画のポスターやチラシもデザインに凝ったものもある。パンフレットとかも。然し、けれども、こう、パンフレットも無くなりつつありますし、淋しい限り。まぁここ3年くらい買ってないから、私はお客さんではないが。

まぁ、このポスター展覧会は非常に良かった。

1500円を遥かに超える価値がある、そんな異空間。