最後の夏休みを再生するー『アフターサン』

『アフターサン』を鑑賞する。

昨年から観たかったが、最近Amazonプライムに入ったので。

結論から言うと、まぁ、めちゃくちゃ良い映画だったが、万人にはオススメできないかもしれない。

惜しむらくは、やはり、こういう、映画は劇場で観なければならない、映画を見がしてしまった、私の悲しい財政事情よ。

この映画は、凄まじい喪失感を伴う映画なので、まぁ、私はそういう映画が好きだが、然し、それは、やはり、心に触れた、ということなのであろう。

普通の感動ものを期待していては駄目だが、感動の息吹は間違いなくある。問題は、何をもって感動した、と言えるかである。

まず、日本版の惹句が最高である。

「最後の夏休みを再生する」―。

これは、この映画の全てを表している。

夏休み映画、というものがあるものだ。

それは常に郷愁を伴う。サマー、というものは、オータム、に移り変わる『500日のサマー』のような幸福を予感させる終わりとは異なる、大切なものを喪ってしまった、あの喪失感と共にあるものである。

冬休みや春休みが持つものとは異なる切なさが夏休みには匂っている。日本映画、アニメーションを含めて、数多の作品が描いてきた夏休みには、常に観るものの琴線に触れる、本質的な答えが置かれている。外国映画でも、バケーションを扱ったものには切なさが同居する。然し、やはり、日本人であるから、日本的な夏休みの郷愁から逃れることは出来ないし、日本的な風土の作品に惹かれてしまうのだ。

細田守が描く夏休み、あの入道雲は、それこそ戦後の夏から一切隔てることなく、DNAに組み込まれたものである。

よく、人生は四季に例えられるが、それは間違いではない。夏は盛りの時であり、終わりの始まりの季節だ。終わりというものは悲しいものだ。

夏休みは、初日が、いや、始まる終業式の日、もっといえば、その1週間前が一番楽しいのだ。始まってしまっては、終わるのを残すのみであるから。

それは、祭りと同様だ。祭りは始まる前、それこそ、『祭りの準備』こそが、何よりも心を高揚させるのであるから。

「華やいだ祭りの後 静まる街を背に星を眺めていた けがれもないままに遠ざかる故郷の空〜♪」と、徳永英明が歌うように、何かが終わるというのは成長と同義なのだ。

さて、今作は、30歳の父と、11歳の娘のヴァケーション映画である。

父は既に離婚しており、娘との数日間の旅行で良い思い出を作ってあげたいと思っている。作中で兄妹と間違われる。それほど若い父親で、然し、彼は心を病んでいる。

二人はトルコで休暇を過ごす。リゾートホテルとはいえ、そんなに高そうな感じではなく、家族旅行で使いそうな、そんな感じのホテルだ。

映画では、ホテルのプールやビーチ、ゲームセンター、ビリヤード、ツアーで行く観光名所など、ごくごく有り触れた旅行の光景が紡がれる。

大きな山場はない。ただ父の様子が時折不穏であり、影を抱えていて、彼が限界を迎えていることは何度も示唆される。彼は、金銭的にも困窮しているようで、それをそこで吐き出すことはないが、様々な事情を抱えている。それは台詞で所々触れられるが、然し、全体像はつかめない。それは娘の視点でもあり、父親、というものは、そういうものではないか?

母親にだって秘密はあるが、然し、父親、お父さん、というものは、外で何をしているのかわからない。どんな仕事を、どんな悪さをしているのか、子供にはわからない。子供にとって永遠の神秘であり、それを、宮崎駿は『ハウルの動く城』において、あのどこでもドア的なものを使って巧みに表現したと、押井守は言っている。父親の持つ、よそ行きの顔、家族向けの顔、仕事場での顔、そして、自分だけの顔、それを見事に表現していると。実際、ハウルはあの家族の中ではお父さんであり、ソフィーは怪物と化した男性の深層心理へと降りて、少年そのものであるハウルの幼い頃を見つけ出す。怪物と化したハウルは、然し心は孤独な少年のそれなのである。それは、全てのお父さんの心理に通じている。いや、全ての男性の心理に。

さて、今作の構成は、基本的には父と同い年になった娘が、旅行の時に撮っていたビデオテープを回し、そこから実際の映像と、記憶の中での旅を再生していくという話である。

大人になった娘が、一個人としての父を見つめるという話だが、私はこういう話に弱いのである。たしか、ポール・オースターの、『ムーンパレス』だったかと思うが、行方不明になった父親が雪山で氷漬けになっていて、今の自分よりも若い姿と対面する、とか、『インターステラー』で、重力の重い惑星で数時間過ごしたせいで、宇宙船に戻ると通信先の娘が少女から大人になっていた、というエピソードも、好きである。

時間の不思議、である。

あ、そういえば、オースターはユリイカで追悼特集号が出ていた。私はオースターの良い読者ではないが。

まぁ、これらのように、そこまで物語的ではないにせよ、誰だって、若い頃の両親や家族、恩師の写真を見たことがあるだろう。とにかく、大人になってからこそわかるもの、感情の機微、というものがある。

然し、その心情などは吐露は今作では完全に省かれており、それは、劇中で流れる歌やアイテム、現在の主人公の状況などで語られるのみだ。なので、今作は、アート系映画を見慣れていない人にはあまりお勧め出来ないが、一人で鑑賞に浸りたい時などは、抜群の現実感を持って立ち上がってくる作品だ。ワンショットワンショットに意味がある、ある種至福の映画鑑賞体験である。

娘は旅先で淡い恋のようなものをする、と見せかけておきながら、その性の目覚めは別の箇所、何気ない、大人の女性とのやりとりに示されていて、クィア映画としても、この演出の優しさに唸らされる。

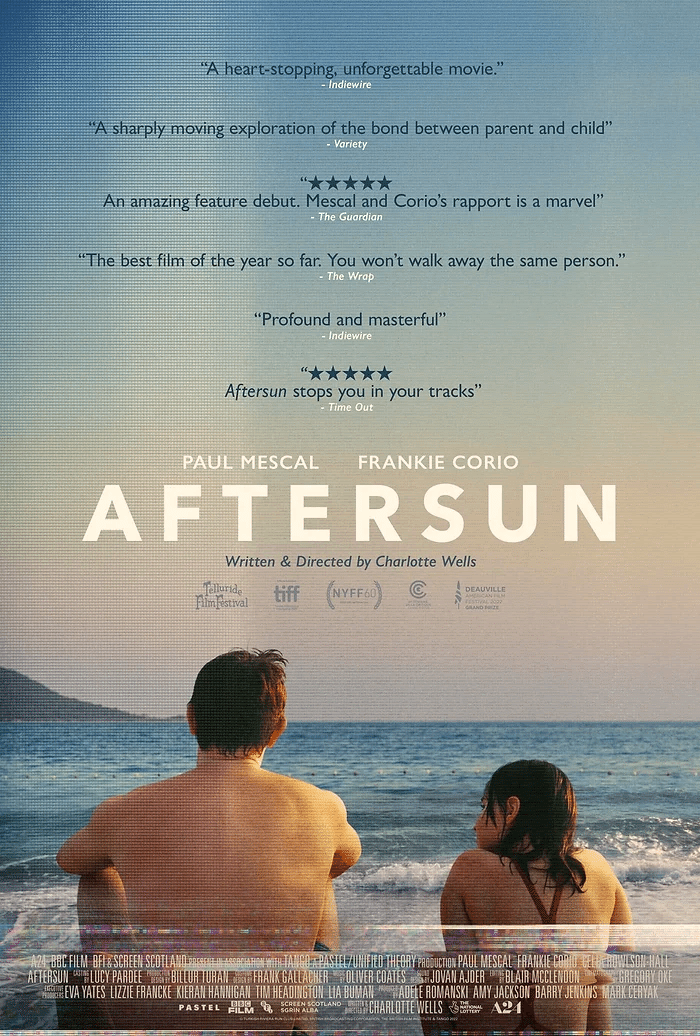

今作の父役はポール・メスカルだが、『異人たち』も最高に良かったけれども、こういう、心に傷がある役柄が抜群に上手い。のだが、『グラディエーター2』はどうなるのだろう。主演はポール・メスカルだが、そんなに華があるわけではないので。まぁ、最高の俳優であることは間違いない。

さて、最後の夏休み、というのは、誰にでもあるものだ。

夏休みの内容自体は人により異なるので、シチュエーションは千差万別であろうが、然し、最後、というものは必ずある。

極論を言えば、夏休み、というのは死ぬまでの間、毎年来るものだ。そして、それを体験する年齢により、或いは、関係性により、それぞれの夏休みへの受け止め方は異なってくる。誰と過ごすかで、その「最後」は多層的な意味を孕みだす。

恋人、両親、子供、友人、様々な人々との最後の夏休み。それぞれの夏休み。

夏休みは、その最中にいるときには、何も気づかない。喜怒哀楽はあれど、そこに愛があることに。

けれども、それを再生する時、最後の夏休みを再生する、その時に、そこにもう取り戻しようもない愛と、自分自身とを見つけることになる。