「世襲3代目の政治屋」岸田文雄よ,国民を舐めるな! 原発稼働で当面は電気代の上昇は抑えられても,これからは逆に料金は上がる,末恐ろしい廃炉会計の問題(1)

※-1 金森絵里「原発会計の可塑性」『日本情報経営学会誌』第40巻第1・2号,2020年9月,https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsim/40/1-2/40_48/_pdf/-char/ja の警告

金森絵里は上の論稿を公表した前後に,『原子力発電と会計制度』中央経済社,2016年3月と『原子力発電の会計学』中央経済社,2022年3月を刊行してきた。 金森絵里は,原発会計と称すべきこの研究領域は,いまさらのようだったが,新規に開拓した。

その解明が教えた中身は,今後においてつぎつぎと廃炉工程に入る原発が日本で増加していくにしたがい,収益は全然生まないけれども,費用(経費:コスト)だけは異様なまで長期間にわたってその金額もより多大になるような勢いで「出していく現象」が到来するゆえ,これからは「廃炉会計」論の研究分野が重要な研究領域となる,という点を明確に提示した。

21世紀,とくに自民党政権の為政の一大特徴は,原発政策に関したエネルギー観に関してこそとなるが,いわゆる「悪夢であると呼ばれた旧民主党政権時」以上に,「統一教会風に悪魔的である自民党」という意味あいをもって,色濃く発揚されている。

すなわち,「原発稼働をめぐる〈いま(刹那)だけ,カネ(利潤・営利)だけ,自分(私権・利権と企業の利害)だけ」であった「大手電力会社の立脚基盤」だと,原発会計の見地に照らしていうと,いままでは排斥できていた論点の「廃炉会計」と,これに関連して広範にわたる諸問題の実在は,きわめていいかげんにあつかってきた。

それだけに,現有の原発が廃炉工程に入って移ったその時から,この「原発⇒廃炉の現実問題」は,恐ろしいほどに高い「廃炉経費」を,それも「持続可能かつ回避不能の関連コスト」として,大発生させるかたちでつぎつぎと目前に到来してくる。

その廃炉会計における経費発生の「非常な高額」は,原発が本来「収支計算」とか「利益管理」などの分析視点には,本来から収まりきらない「異様なエネルギー問題」としてその特性を有していたからである。ましてや,いったん大規模な原発事故を起こしたぶんには,地球環境に対してはとてつもない損害を与え,しかも未来に向けては長期間つづく悪影響を残置させつづける。

とりわけ,チェルノブイリ原発事故(1986年4月26日)と東電福島第1原発事故(2011年3月11日)が残した環境破壊の様相は,事故の残滓というようなことばでは,とうてい表現しつくせない「地球表面への打撃」を意味していた。

原発の大事故は,この地球上に間にとって住めない地域を作る。従来型の公害問題でもそのような悪影響を残した大事件は,日本の水俣病に代表されてもいるが,原発事故の後遺症はその被害の程度において比較を許さないほど,「時空の範囲」を超えてこの地球環境を,根柢からぶち壊していく恐怖を,実際にもたらしてきた。

金森絵里による「原発会計」の研究は実は,いままでは意図的に注目を向けないで済ましてきた「廃炉会計」の問題,いいかえると「原発会計の裏側というか静脈」に相当する,その原発関連の会計問題を意味した。

ところが,原発の問題に関してとなれば,ついこのあいだまでは「安全・安心・安価」という虚偽のイデオロギーに守護されていたはずだった「その原価会計領域につらなる諸主張」が,実際のところ,そのことごとくが虚説を基盤に,つまり厚化粧的にごまかしながら提唱されていたことが鮮明になった。

※-2 東電福島第1原発事故は,現在の会社名を「東京電力ホールディング」を変えさせたが,本当はなにも変わっていない

「原発事故を起こした後の東電」の実体は,本来からいえば「倒産した企業の〈残骸〉」になっていたはずである。

けれども,企業の規模があまりに超大でありながら,深刻かつ重大な原発事故を起こしていたがために,つまり,その事故直後から早くもすでに「大きくて潰せない(Too big to crush)」事情をかかえていた。

東電はもともと,「国策民営」になり「地域独占企業」を許されていた,くわえて「総括原価方式」まで付与された大企業でもあったにもかかわらず,結局,原発の超大事故を起こしてしまった。しかも日本で一番大きかった電力会社であったこの東電が,国家の後始末予算措置と電力の使用者の高料金負担に支えられて存続するほかない企業体制に落ちぼれていた。

この表をみれば分かるように,2023年9月30日現在における東電ホールディングの大株主(上位10名)は,その1位に比率で54.75%を占める原子力損害賠償・廃炉等支援機構が出ていた。だが,これは「3・11」後に国家が設けておいた機関(制度)であるから,現在の東電ホールディング(TEPCO)は,実質で国有企業の仮想をまといながら,あたかも従前の東電と同じであるかように,いちおう表面的には運営され営業している。

人類・人間は

「ついに太陽をとらえた」

のではなく

「ミニ太陽につかまった」

に過ぎない

東電福島第1原発事故は,この公益企業であった会社をゾンビ化させた。原子力を燃料にして電力を生産するという “根源から間違えた発想”,つまり原爆の基本設計を原発に応用し,電力生産に利用するといった技術的な無理が過ぎた転用は,69年も前に読売新聞社が公刊したこの本,『ついに太陽をとらえた-原子力は人を幸福にするか-』昭和29〔1954〕年の書名が,まさに的確に指示していた。

いまの時代のなかではまだまだ原発がほしい,おそらく核兵器の製造・入手とも関係している欲望かもしれないが,新しく原発を導入しようとする国々がいくつも存在する。だが,止めたほうがよい。その理由をこの記述を説明しているつもりである。

原発は《ミニ版の太陽》だともいわれるが,太陽の活動を止められる人間がいないように,原発も事故を起こさせると,この太陽みたく人間の制御などまったく効かない宇宙の恒星のような存在に変幻してしまう。極論になるが,太陽の黒点は地球に住む人間の手のおよぶような現象ではありないように,原発も一度大事故を起こしたさい人間は手出しなどできなくなる。

現に,東電福島第1原発事故現場は溶融した原子炉3基からデブリの1キログラムでさえ,いったいいつになったら取り出しができるのか? この点はいまのところ,誰にも確定的な発言ができない。

【参考記事】

現状においてだが,あの事故った原発に対峙させられている人間側の立場は,まるで「手も足も出ないダルマさん状態」を強いられてきた。というより一般論としていえることは,原発を相手にしたら,これが大事故を起こすと人間は手出しできなくなる,という事実であった。

1986年4月26日に起きたチェルノブイリ原発事故では,この事故の発生直後から人びとを大量に動員して現場の処理に当たらせた。

旧ソ連政府が当時発表した死者数は最初,運転員や消防士などを合わせた3名だけであった。しかし,事故の処理に動因された軍人や,トンネルの掘削をおこなった炭鉱労働者に多数の死者が出ていた(なお,その死因が原発事故による放射線の影響かどうかは分かっていない点もあるが)。

いずれにせよ,長期的な観点から観た場合の死者数は数百人とも数千人ともいわれるが,事故の放射線被曝と癌や白血病との因果関係を直接的に証明する手段はなく,科学的根拠のある数字としては議論の余地がある,と留保されたままにある。

※-3 【論文】大島 堅一「『廃炉時代』がやってきた-原子力発電の後始末-」月刊『住民と自治』2021年9月号,https://www.jichiken.jp/article/0253/

この大島堅一の論稿を全文引用すると長くなるので,そのなかの小見出しを紹介する程度にしておきかった。だが,必要に応じて本文からもいくらずつかは,紹介することにした。

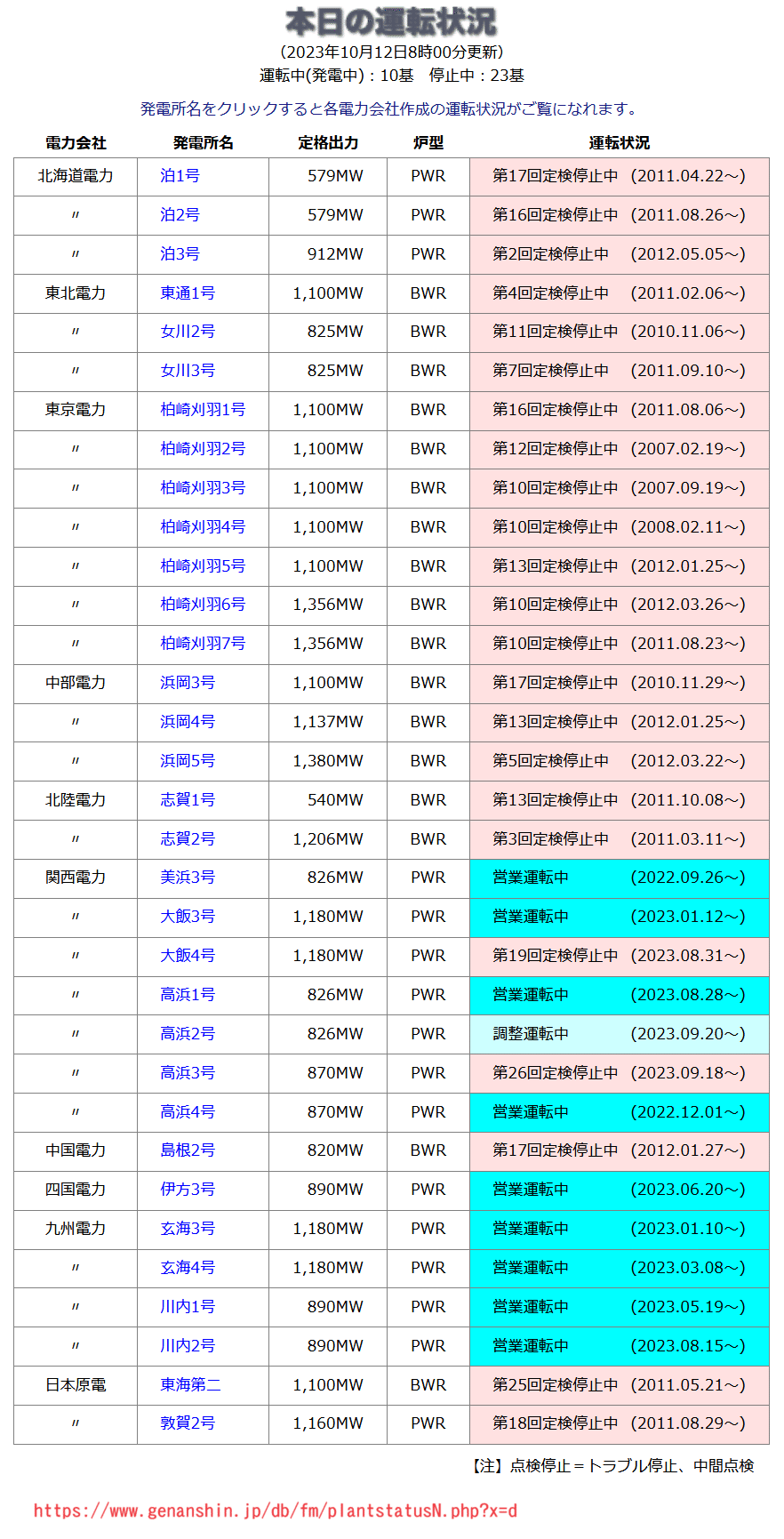

以下の参照だけでも「原発の廃炉」という問題が,いかに難物中の難物,難問というには難問が過ぎた現実問題であることを教えてくれる。なお,次表をさきにかかげておく。

a) 原子力発電開始後55〔57〕年経った日本は,原子力発電施設の廃炉と放射性廃棄物処分の課題に直面しています。本稿では,原子力発電の後始末事業の現状を批判的に検討します。

★-1 永久に続く終わりの始まり

日本において原子力発電所(以下,原発)の運転が初めて開始されたのは1966年の日本原子力発電(日本原電)東海発電所です。その後1970年に日本原電敦賀1号機,関西電力美浜1号機,1971年には東京電力福島第一原発1号機が運転開始しました。

その帰結として,運転開始後ちょうど40年目に,東京電力によって福島第一原子力発電所事故(以下,福島原発事故)が引き起こされました。

福島原発事故後,原子力発電は大きく衰退し,発電電力量に占める原子力の割合は2018年度に6.2%にまで急落しました。もはや原子力発電は基幹電源でもベースロード電源でもありません。事故後に廃炉決定した原発は21基(事故前の3基と合計して24基,実験炉,実証炉を含めて26基)にものぼりました。

その結果,2021年7月時点で再稼働および設置変更許可を得た原発と新規制基準審査中の原発の合計(建設中除く)は24基,2499万キロ㍗にまで落ち込み,ピークの4958万キロ㍗(2003~2007年度)の約5割になっています。そのうち,再稼働にこぎつけた原発は,関西電力,九州電力の9基(874・5万キロ㍗)にすぎません。

福島原発事故後,再稼働を進めるとしたものの,追加的安全対策に1基当たり約2200億円の費用がかかっており,運転期間が少なくなっていることもあって既設炉すら経済性がなくなっています。好むと好まざるとにかかわらず,原発は次々と廃炉になり,原発ゼロ社会は近い将来必らず到来します。原子力発電の後始末事業の始まりです。

★-2 後始末事業の区分

原子力発電は,(中略)〔その〕期間の長さからすると,発電そのものではなく,後始末事業こそが原子力発電の本体事業です。後始末の観点からみると,短期間の運転とわずかな電気と引きかえに,過酷事故が発生したうえに,超長期の手間と膨大なコストを要します。原子力発電の不合理さと無責任さを表すのが後始末事業です。

(中略) 事故処理と事故由来廃棄物処分をおこなわなければならないのは日本の特徴で,すでに次世代は,膨大な負の遺産処理をおこなわなければならないことが運命づけられてしまいました。

★-3 事故を起こしていない施設での後始末事業

事故を起こしていない施設の課題は,廃止措置(以下,廃炉)と放射性廃棄物処分です。廃炉は,原子力発電所であろうが,核燃料サイクル施設であろうが,必らずおこなわなければなりません。原子炉の場合,廃炉に要する期間は20~30年程度とされています。たとえば四国電力伊方発電所1号機の場合は30年計画です。

しばしば話題になる廃炉費用は運転期間中に積み立てられます。原子力事業者は廃止措置方針を策定,公表することになっており,現在は,廃止措置費用も含めてインターネット上でみられます。これらの資料を基礎に廃炉費用を全て集計すると約 4.2兆円になります。しかし,この費用には収まりません。

補注)ここで触れられている廃炉費用(経費総額)の問題は,まだまったく生ぬるいというほかない程度に少額だと断わっておく必要があった。前段で金森絵里の説く「原発会計」は,『廃炉会計』とでも名づけたらよい分野を意味したが,これが従来,意図的に軽視あるいは無視される傾向が強かった事実を掘り起こす研究成果を,単行本として公表していた(2016年,2022年)。

〔記事に戻る→〕 (中略) 再処理を含む核燃料サイクルは1960年代に構想されたものです。60年近く前に構想し,後始末を含めて今後100年以上かかるような事業は,日本国内に再処理以外に存在しません。再処理計画は,荒唐無稽としかいいようがありません。

事故を起こしていない原子力発電施設の後始末事業の制約は,政府の原子力政策そのものです。現在,つぎの2つの制約がある結果,根本的対策がとれないまま,時間と費用が浪費されています。

第1に,日本政府は,いまだに原子力発電を進める方針をもちつづけています。原子力発電により事故が現実に引き起こされ,さらには経済性もありません。今後,民間企業としての電力会社が原子力発電への投資を大規模におこなうとは考えられません。

補注)この点に関した大島堅一の指摘は,本日のこの「本稿(1)」だけでなく,続編の「本稿(2)」でもさらに議論していく問題対象となる。

にもかかわらず,政府が方針を変えないために原発廃止に向けた建設的議論ができないでいます。原発がどの程度維持されるかによって,放射性廃棄物の処分量は大きくかわります。このままでは,後始末事業についてまともに検討されないまま,次の世代に先送りされてしまうでしょう。

第2に,使用済核燃料の再処理計画が続けられています。問題は,再処理が維持される場合と維持されない場合とでは,日本全体の放射性廃棄物の種類や量が大きく異なることです。技術的にも経済的にも再処理がゆきづまるのは明らかです。

本来であれば,再処理を前提とせず,使用済核燃料の直接処分が具体的に検討されるべきです。ところが,ここでも再処理政策の変更がおこなわれないために先に進めなくなっています。このまま推移すれば,再処理政策の破綻が現実化する数十年先に問題が先送りされます。

★-4 事故を起こした施設の後始末事業

事故を起こした施設の後始末事業は,サイト内とサイト外で区分されています。もともと汚染源は事故を起こした原子炉で共通しています。ところが,福島原発事故の場合,サイト内とサイト外では適用される法制度が異なっています。また,後始末事業の実施主体が分かれており,責任関係も統一性がありません。このことが福島原発事故の後始末を非常に複雑にしています。

(中略) サイト内については,原子炉等規制法にもとづく規制と監視が行われています。福島第一原発は,原子力規制委員会によって2012年11月に「特定原子力施設」に指定されました。これにより,東京電力は,瓦礫や汚染水等による敷地境界における放射線被ばくの実効線量を2013年3月までに年1ミリ未満にしなければならなくなり,放射性物質の移動に関して厳しく規制されています。

一方,サイト外の汚染については放射性物質汚染対処特措法が2011年に定められ,同法にしたがって除染や,廃棄物および除去土壌の処分が環境省によって進められています。概して,サイト外のほうが基準は緩く,一種のダブルスタンダードが生まれています。

(中略) 福島原発事故の後始末事業に問題をもたらしている原因は,サイト内,サイト外ともに政府の示したスケジュールにもあります。サイト内の長期方針は,政府の定めた「中長期ロードマップ」(2011年に作成されて以降,数次にわたって改訂されている)に示されています。

この「中長期ロードマップ」は,事故後30~40年で廃止措置を完了させるとしています。仮にこのスケジュールを守ろうとすれば残された時間は20~30年しかありません。事故を起こしていない原発でも20~30年かかるのですから政府のスケジュールは達成不可能です。

現時点で総額 21.5兆円(賠償を含む)とされている事故費用は,今後青天井になるでしょう。なぜなら放射性廃棄物の量が膨大であるからです。日本原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(2020年)によれば,事故由来の放射性廃棄物量は,重量ベースで,事故を起こしていない大型原子力発電所を廃炉するケースの1000倍以上あります。この処分費用は計算されていません。

サイト外も同様です。除染で発生した除去土壌や汚染廃棄物の多くは,中間貯蔵施設に送られます。国の方針では,中間貯蔵開始後,30年以内に福島県外で最終処分するとしています。しかし,最終処分の具体的方針はなく,費用計算もされていません。そこで,環境省は本末転倒な方針を示しています。

すなわち,最終処分場を県外に整備することが困難であるため,最終処分量を減らすとして,福島県内で除去土壌(汚染された土壌)を最大限再利用しようとしています。つまり除染で剥がした土壌を再び土壌として埋め戻すというわけです。この件は,なし崩し的に既成事実化が進められており,除去土壌を用いた農作物栽培の実証事業が環境省によっておこなわれています。

補注)「終処分場を県外に整備することが困難である」と説明されているが,すでに県外に搬出され,不法にあちらこちらに投棄されていると指摘・批判もある。

★-5 廃炉の時代に

原子力発電の負の遺産の処理には,高レベル放射性廃棄物を含めれば10万年を超える時間と,最低数十兆円の費用を要します。原子力発電による利益を享受した主体は,その利益とはまったく関係のないつぎの世代に,みずからが解決できない課題を引き渡そうとしています。原子力発電によってもたらされた負の遺産は取り返しのつかないものばかりです。

原子力発電は,後始末事業という観点からみれば,きわめて不公正で倫理に反しています。負の遺産処理は,広範な人々に超長期にわたって影響を与え続けるだけに,公正かつ透明な民主主義的意思決定にもとづき決定される必要があります。(大島堅一からの引照,終り)

※-4 ラサール石井のリツィートから

つぎの画像資料で紹介するこの「ラサール石井のリツィート」には,「汚染水の垂れ流し」という項目も提示されていた。

庶民感覚をまったくもちあわせていない

※-5 金森絵里「原発会計」としての「廃炉会計」に関連する議論を,こちらも飛び飛びにできるだけ分かりやすい段落のみ紹介しておきたい

以下は,※-1の,金森絵里「原発会計の可塑性」『日本情報経営学会誌』第40巻第1・2号,2020年9月,https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsim/40/1-2/40_48/_pdf/-char/ja から適宜に拾いあげた各段落である。

経済学や経営学,会計学の専門家でなくとも抽象力をいくらか働かせれば,おおよその論旨は外すことなく理解できると考え,以下に紹介する。

この分だけを読んでも,原子力〔によって発電する方式〕がいかに不必要であって,かつまた有害でしかないエネルギー源であるかは諒解できるはずである。

a) 日本にかぎらず国際的にも,原発会計にかかるこのような「可塑性」が指摘されたことはほとんどない。

本稿では,福島第一原子力発電所事故後の原発設備の廃炉に係る会計処理(以下,「廃炉会計」という)と使用済核燃料の再処理にかかわる会計(以下,「再処理会計」という)を取り上げて,その制度化過程や帰結について描出し,その可塑的な性質を指摘する。

なお,廃炉会計と再処理会計の検討に先立ち,原発の経済的側面に関する議論において焦点となるエネルギーコストの議論についても,上述の観点から整理する(54頁)。

b) エネルギーコスト計算の「可塑性」である。第1に,従来の計算では発電コストのみが対象とされていたが,新しい計算ではシステム全体のコストが対象となっている点である。つまり,エネルギーコストの計算において,その対象は必らずしも自明ではなく,可変的である。

第2に,この転換が再生可能エネルギーの経済性を低く,原発の経済性を高く見せるための恣意的な施策であるという点である。すなわち,再生可能エネルギーを抑制し,原子力エネルギーを推進するという価値判断が,新しいエネルギーコスト計算に含まれていることになる。

これは現在の政権のエネルギー政策方針から導かれるものであり,政権が変われば異なった価値判断が実装される可能性がある。この意味で,新しいエネルギーコスト計算は,イギリスの付加価値会計と同様に一時的なものであることを否定できない(56頁)。

c) 廃炉会計の変遷は,解体費の計算が,自然に決定される技術的な問題ではなく,その時々の状況に応じたさまざまな判断や価値評価にもとづいておこなわれることを示している。

資産除去債務か原子力発電施設解体引当金か,生産高比例法か定額法か,引当期間は何年か,といった問題は,けっして一意的に確定するものではなく,不安定な可塑性を有するのである(58頁)。

補注)すでに出ていた表現であったが,この「不安定な可塑性を有する」『原発会計としての廃炉会計』に,われわれは注意しなければならない。可塑性という用語は,いいかえると,融通無碍ないしは胸先三寸なのであって,要は相当にいいかげんなものだという理解にもなる。

電気事業会計規則上の廃炉会計という特殊な会計が存在すること,その会計が短期間で改正されること,項目区分と費用化・損失化の会計処理はきわめて可変的であることは,原発会計の可塑性を示すものであるといえる。また,この変化を理解するうえで,当時,原子力発電所の事故や電力システム改革による経営環境の変化を無視することは困難である(59-60頁)。

d) 日本国内の原子力発電所から出た使用済燃料は,青森県六ケ所村の再処理工場で再処理されることになっているが,これまでにさまざまなトラブルが相次ぎ長年にわたって竣工が延期されているため,実質的には遠い将来の費用となっている。

これは,使用済燃料再処理事業費という概念の含む範囲が,定義しだいで変更されうることを示している。なお,定義の変更に関する説明は見当たらない(60頁)。

引当金・積立金制度から拠出金制度への変更は,単に使用済燃料再処理機構が拠出金を収納することになったという変更にとどまらず,そのような変更を機に,原発コストを新電力にも負担させ,核燃料サイクルを継続させる,という価値評価と具体的施策の実行を伴ったといえる。

むしろ,そのような価値評価の実現のほうが主眼だった可能性も否定できない.したがって,この変更に伴って,使用済燃料再処理事業費という概念の含む範囲が拡大されたことも,このような状況となんらかの関係があるのではないかと疑うことも,あながち不当とはいい切れない(61頁)。

e) 原発会計の手続きはけっして価値中立的ではなく,なにを評価するかという認識対象の決定において価値判断を伴っており,その評価についても,特定の時間と空間にのみ適用される一時的な性質を有しているといえる。

本稿でみてきたのは,一見,客観的で価値中立的な会計が,他の価値評価と同様に,実は不安定で環境依存的な可塑性を有しているということであり,それは原発会計にもあてはまる,ということである。

ほとんどの価値評価は期待と希望が投下された,予測と見積りと多かれ少なかれ体系的に整理された当て推量に依拠している。したがって会計は「統一的」ではありえない。誰が,どのような状況下で価値評価をおこなうかによって結果は異なりうる。

本稿では,そのような複数性を,原発会計の事例で確認した。

f) 少なくとも本稿の関連において「科学的」であるとは,客観的で普遍的な真実を示すことは不可能,もしくはきわめて困難である,という認識から出発することである。

そして,政策提言において重要なのは,「健全な価値観と判断能力をもったアマチュアの生活者としての知恵」(猪木武徳『経済学に何ができるか-文明社会の制度的枠組み-』中公新書,2012年,224-225頁)から始め,

「あとはデモクラティックな過程のなかで,議論を重ねながらなんらかの合意に達する道を探るというのが,リベラル・デモクラシーの文明社会に住む人間の義務と責任なのである」(同上)ということになる。

一見客観的で価値中立的な計算や数字を仕立て上げて,なんらかの主張や価値判断を押し付けるようなことは科学的とはいえないし,仮にそのようなことがあれば,それに対する

「国民の批判的精神と,その発露を正当な権利として認める法制度,および,それを守ろうとする国民の強い意志」(安斎育郎『だます心 だまされる心』岩波新書,2005年,158頁)が必要になる(金森絵里に戻る,61頁)。

いったん数値化されたものを信仰しすぎないこと,その数字はあくまでもフィクションであり儀式であり便宜的なものであり,時には妥協の産物であり特定利害関係者の意見や主張や宣伝でさえあるため,つねに新たな会計の可能性にひらかれていることを忘れてはならない。

それこそが「科学的」な姿勢であるからである.このような観点からの原発会計研究が求められるが,それは今後の課題としたい(62頁)。

以上,金森絵理が『原子力発電と会計制度』中央経済社,2016年と『原子力発電の会計学』中央経済社,2016年のあいだに書いていた,ある論稿の内容を紹介した部分であった。

原発推進派の関係者たちは,金森絵里のこれら論著に目を通したら,おそらく激怒するはずである。そして「3・11」以前であれば,こうした「原発会計学」の試みを,この世から抹殺すべく,最大限の努力を傾注するに違いなかった。

しかし,いまはその昔ではない。原発推進派の関係者たちは金森絵里の廃炉会計「論」に反駁し,批判する力量は,もともとなかった。「原子力村のイデオロギー」と「学問の構想:基本精神」との闘争となれば,以前は推進派の絶対的な勝利が政治的圧力の支援をともなうことで,だからつねに相手に対しては破砕に近い打撃をもたらしえた。しかし,いまはそういう時代ではなくなった。

その「この時代」がこれから歩を進めていけばいくほど,原発推進派のエネルギー「感」の支離滅裂さかげんや,その矛盾がひたすら膨張し,肥大だけしていく立場も,ますます明快になっていくことになった。

「熊取六人組」は同じ原子力工学の研究者である立場から原発に反対していたけれども,いまでは社会科学部門である経済学・経営学・会計学の学域から反原発になるほかない研究が,ごくわずかではあっても,堅実な精神をそなえて登場してきた。

【断わり】 「本稿(1)」のつづき「本稿(2)」はできしだい,ここに住所(リンク先)を示すことにしたい。2023年の10月に入って原発そのものについて反対する政治家や社会科学者が,あらためて新しく論を披露しているので,これは以下の(2)でとりあげ議論することにしたい。

⇒ https://note.com/brainy_turntable/n/na452a7de73f0

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?