タイムラインを描く史上最強のスパイの孤独: TENET感想

世界を破滅から救う。でも誰も気づかない。

たとえ気づいても、誰も気にしない。

爆弾が世界に破滅を、もたらさないかぎり。

私はボンクラヲタク略してクラヲ。システムトラブルの破滅から事業を守るべく雇われたプログラマー。あいも変わらず。

でもシリコンバレーのみなさんみたいにレイオフとかされたら自分の家計は破滅してしまう。どこかの事務所でしょうもないExcelマクロをつくって生きていくしかなくなってしまうだろう。開発環境や実行環境が与えられなければ、私のようなプログラマーなどそういう無力ないきものでしかないのだ。

今回は世界を、そんな小さな私の破滅よりずっとずっと大きな破滅から救ってくれるスパイ作品、TENETの感想となる。

スパイ作品が、特にTENETが映画館で6回みにいくほど好きで、TENETに影響されまくりながら自作で小説や漫画原作として以下の作品を書いたほどなので、どうか長文であることはご容赦いただきたい。

スパイ作品のこれまで

スパイ作品の歴史はたぶんかなり長い。

wikipediaによれば、ミッション・インポッシブルは元々はテレビシリーズだったらしいし、007はなんと1950年代の小説から始まっている。私が子供のころからこのふたつの映画は映画館にしろ金曜ロードショーにしろ繰り返し放映されている。たぶん他にもさまざまな作品があったはずだ。

ならばこのふたつの作品を追いかけたさまざまな媒体の作品があったに違いない。そしてそれらを広い世代の人たちは楽しんできたはずだ。

小学生の頃、金曜ロードショーでスパイキッズのどれかをぼんやり観ていた記憶があるし、高専生時代に書店で並んでいた虐殺器官にハマって、私は小説というフォーマットでフィクションを書き始めたほどだ。

ゲームでいけば小島秀夫監督のメタルギア・ソリッドシリーズは特にMGS4やMGSVだけだが私は何度も死に戻りを繰り返しながら全クリアを行ったほどやりこんだ。かくして僕たちボンクラオタクは、核や情報の危機を守り、ビッグボスやソリッド・スネークになっていった。

なんならスパイであることを主題にせずにスパイムービーじみたシーンが入る作品もこの世には多い。たとえば閃光のハサウェイや進撃の巨人やギルティクラウン。果てにはトップガン マーヴェリックにすらある。トップガンマーヴェリックはミッション:インポッシブルの監督もしてるクリストファー・マッカリーおじさんが脚本を書いているわけだから、きっとサービスで入れてくれたのだろう。ありがとう。確かに救われた命がそこにはありました。

なおトップガン マーヴェリックの感想の詳細もまた以下で長文で書いている。

現実のスパイと大統領と世界の破滅との戦い

現実世界の実話に基づいたスパイ映画も存在し、ゼロ・ダーク・サーティはCIAエージェントが9.11首謀者にしてアルカイダのアイドルとなっていたビンラディンを討伐するまでの諜報作戦をドキュメンタリーのようなリアリティで描いている。そこで映し出されるスパイたちの姿はどこかの砂漠のオフィスで頭を悩ませるサラリーマンたちのようにすら見えるほどだが、そう思うのは楽しいスパイ作品がそれだけ世に溢れていることの証だろう。

このビンラディン討伐の意思決定を行ったバラク・オバマおじさんの大統領回顧録「約束の地」は、スパイ作品の数々を見せられているような気分になる。

ビンラディン討伐決定の部分はもとより、経済完全崩壊秒読みとなっていた世界金融危機の問題を解決したときの状況はさらに緊迫感があって、オバマケアに至っては人民を守りたいのに誰かのおつかい(ロビー活動)をしてる議員たちやその他大勢の妨害をなんとか解消しなければならずスピーチやら駆け引きをするやらという、スパイムービーの究極系のような状況が描かれる。事実は小説より奇なり、を地でいく面白さだ。

スパイムービーの主人公と同じ経歴の人間が大統領になっているケース

ところで、スパイ作品の主人公と似た経歴を持っていたがために選ばれた大統領も、この世には存在する。それがプーチンだ。

ティモシー・スナイダーおじさんの「自由なき世界」によれば、ソ連崩壊後のロシアの少数のお金持ちオルガリヒは民主主義を自分達に有利に働くものにしようとしてきたという。その代表格は、エリツィンの後継者探しのようだ。

オルガリヒは、人気のエンターテイメントに出てくる好きなヒーローについての世論調査を行ったという。その勝者はマックス・スティルリッツ。ソ連のスパイ小説シリーズに出てくるヒーローで、この作品は何度も映像化されているようだ。

こんなソ連版ジェームズ・ボンドを探し求めた結果、KGBに在職中は東ドイツの地方都市でさほど重要でもない職に就いていたウラジミール・プーチンが選ばれ、形式ばかりの選挙の果て、大統領となった。かくして現実を使った番組、スパイ作品シリーズは幕を開けた。

だが、スパイと大統領ではなかなかやることは違うものだ。腕のいいスパイの確かな情報があっても、強さを誇示したとしても、豊かさを作り出せるかどうかとは違うのだ。元KGBプーチンはボロボロだったロシアをどうすることもできず、現在進行形で失政を繰り返し続けている。

プーチンは当時就任したてだったはずのオバマおじさんと違って、2008年の世界金融危機に遅れをとった。

アダム・トゥーズの「暴落」によれば、ロシアは欧米との深い金融統合をおこなっていて、つまり国内市場が貧弱でドル依存がすさまじかった。1998年10月当時国民の40%の生活が最低生存基準を下回り、おまけにルーブルの年率84%のインフレを止められず、21世紀において国内で流通する通貨の価値の87%はドル。不安定な国家のドル化の究極の実験体こそがロシアで、プーチンは事実上黙認するような状態だった。

このせいで欧米の銀行倒産の影響をもろに受け、銀行セクターでの資金調達が停止した。おまけに輸出高依存のせいで落差が凄まじく、かつて優等生の成績指標とも呼べた貿易黒字が、仇となって返ってきたようだった。それでもどうにか巨額の外貨準備高によって当時を切り抜けることはできたようだが。

しかし国内産業や内政の努力を怠り続け、周辺国に武力侵攻を繰り返していた、つまり外国向けのスパイ作品シリーズを作り続けたせいもあって、奇跡は続かなかった。友達ごっこをしていたトランプと同じように、ご時世の大規模な病気をまともに食い止めることはできなかったのだ。

今度はウクライナに勝手に入って殺害を公然と行い、ロシアの人々と税金を殺害の道具に仕立て、国際法違反オンパレードの犯罪者として、その罪を重ねている。ウクライナを非武装化?するためだけに事実上の国民総動員令を出して国民もスパイ作品シリーズに巻き込んで久しい。ロシアに住む人たちがどう思っているのかはなんともわからないが、少なくとも国外に逃げる人たちが多かったとは聞く。たぶん不評なのだろう。

ティモシーおじさんの言葉を借りるなら、政治の作り話はいまなお血で綴られ続けている。オルガリヒが赤字スパイ作品シリーズをつくってしまったのは間違いないだろう。赤字はなんと、ロシアの人々から徴収した税金で贖うしかない。

奇天烈フィルムメーカー、クリストファー・ノーランおじさんの今回の矛先はスパイ作品

悲しい現実のスパイ作品シリーズは脇に置いておこう。

クリストファー・ノーランおじさんもまた僕たちボンクラオタクのようにスパイ映画がお好きらしく、インセプションは特にスパイムービーのフォーマットをベースにして自分の本当にやりたかったのであろう夢の中の夢、という奇天烈なモチーフで映画をつくりあげていた。

今回のTENETもまた、クラシックなスパイムービーをベースにして描き出されている。しかしそのモチーフはこれまた奇天烈だ。今度は時間。しかもタイムトラベルじゃない。

物から人まで時間を逆行させてくる未来の敵と戦うとかいう、インタビューを見てなければ一体どうやってつくりあげたかわからないような作品だ。

フィルムの逆回しからこの凄まじいストーリーラインをつくりあげる不断の努力こそが、ノーランおじさんの個性の正体なのだろう。

タイムラインを描く史上最強のスパイ

このTENETに登場する主人公《プロタゴニスト》には、日本の映画のパンフレットで書かれているように、名もなき男である。けれど彼は物語の終盤に

「俺が主人公だ」

と言って自らこそがタイムラインを描くスパイだったことを明かす。

ここからが本題だが、スパイ作品のなかにおいてTENETの主人公は史上最強のスパイと呼べるんじゃないだろうか?

確かに作中に出てくる数々の不文律、つまり教義《TENET》に従わずに主人公はたびたびひどい目に遭っているし、友情の終わりは、決して覆らない。

けれど自分達の通ってきた道を自らの手で決定づけることができる。スパイであることを完遂できる。

それは不確定な情報を手に入れられるかもわからないままに命を賭けるスパイたちのひとつ上の次元をいく存在、史上最強のスパイと呼ぶことができると私は思う。プーチンのように武器と威嚇で筋書きに従わせることしかできない偽物とは訳が違う。

けれど、タイムラインを描く史上最強のスパイは、下手をするとプーチン以上に孤独だ。すべてを知って一緒にいられる人は誰もいない。ただひとり、世界を破滅から救う生き方。悪逆の限りを尽くしたセイターとさほど変わることのない、孤独なおじさんになっていく物語だ。

タイムラインを描くが故の孤独は、まるで空想の世界で生きていけない作家のよう

TENET主人公が史上最強のスパイになったといえども、自由意志に基づいた行動をしていいわけではない。あるいは自由意志なんてものはなく、決まった筋書きに戻されるように決定づけられている。

これがどういうことかというと、いままでのタイムトラベルやタイムループのように、自ら選んだ運命を勝ち取るまで戦う物語では決してないということだ。むしろ反対で、定まった運命を確定させるための戦いとなる。

TENET作中においてはその運命に抗うような葛藤が行われることはない。すべては映画を見終わった人たちの空想のなかで行われる。私の感想もまた、そうした空想の延長線上にあるのだ。

沈黙が一番、とニールが語るように、全ての意思決定はTENET関係者も含めて誰も知ることはない。「ようこそ来世へ」と言うあのエージェントのおじさんすらも、主人公のことを知らないのかもしれない。そんな映画の終幕の主人公は、孤独になるしかない。

全てを知るがゆえに、世界と本当の意味で一緒に生きることはできない。それは自由自在につくった空想世界において、作家がその世界では真に生きてはいけない、という現実とよく似ている。

わかりやすくそんな絶望が描かれているのはこれまたノーランおじさんのインセプションだ。今回のTENETも偶然の一致か、インセプションの要素がストーリーラインの観点からも継承されている。

どれだけの金塊をタイムカプセルから得られようとも、どれだけの人間を影から支配できようとも、真に孤独を語りあう相手は、すべてを知る世界においては存在しない。

自らの運命を自らの手で切り開くという楽しみも失われ、ただ世界の破滅を回避するために主人公《プロタゴニスト》を続ける。法則性と偶然性がごた混ぜになっている現実ではなく、自分のつくりだす法則性だけの支配する定まりきった現実を生き続ける。

これはオタク趣味が悪影響して作家のように作品をつくるしかなくなった人たちにとってはかなり身に覚えがあるはずだ。自分の内側からでてくるしょうもない法則性。前つくったものと同じような文脈。美しいだけで対比もどこにもないユートピア。

とはいえ、我々のようなふつうのオタクはまだなんとかなる。自分の作品に飽きて、別の人がつくった空想の世界に入り浸る、それがつまりゲームであったり、アニメであったり、テレビであったりを無限に貪る時間になっていけばいいだけなのだから。私も度々そんな暮らしをひとりでしている。

TENET主人公はそうした逃げ出すことすらも許されない。タイムラインの作家としての人生を、全うし続けるしかないのだ。

だがTENET主人公に救いは本当にどこにもないのか?案外そうでもないというのが、このTENETに深い感慨を与えているんだと思われる。

与えられた記録をもとに自らの穏やかな願いを果たす主人公

物語の終盤キャットに与えた携帯電話をもとに、約束を守らなかったプリヤに、自分が主人公《プロタゴニスト》と宣言し、すべてを知らせず自分達を巻き込んだことへの復讐を遂げる。そうしてキャットの暗殺を防ぐ。

遠くから、穏やかな暮らしを手にしたキャットと彼女の子供マックスが手を繋いで立ち去っていくのを眺める。ニールとのお別れは避けられないとしても、このささやかな暮らしをもたらすだけなら、果たすことができる。

これほどまでに完璧にケイパームービーとスパイムービーがごたまぜになるような結末もなかなかない。さすがメメントとインセプションを書いたノーランおじさん、といったところだろう。

たとえタイムラインの作家になってしまったとしても、今後この世界に囚われて新たな運命を勝ち取る未来がないんだとしても、確かに救えるものは救い出しているのだから。

オタクは、あげく作家になってしまった人は、空想の世界であったとしても少しでも救われた形になってほしいと願うものだ。だからこそ何度も映画館に通い詰め、気に入らなければ自分の空想のなかで試行錯誤を繰り返し、挙句の果てに新たな作品をつくりだしてしまう。

このTENETはそうしたメタフィクションとしての楽しさの全てが詰まっている。

おわりに

はじめ、フィルムが逆回しになるだけの予告映像をみたとき「だから何?」と思っていた。たしかにすごいが、ストーリーラインにばかり興味がいっていた自分には無縁の作品だと思っていた。

しかしご時世のインターネットで大騒ぎになっているのに気がついた。わけがわからん、だがおもしろい。だれもがそう言っていた。いまどきそんなふうに言われる映画などほとんど会えない。

だからついに映画館で見ることにした。それで冒頭15分で釘付けになった。オペラハウスの逆行弾は、確かな腕で組み上げられたストーリーラインと、執念としか思えないリアリティで組み上げられて、唯一無二の映画となっていたのだ。その後繰り返される様々な作戦もまた、本当に撮ってきたとしか思えないドキュメンタリー映画のような深いリアリティで組み上げられていた。

わけがわからん、だがおもしろい。

しかしこのストーリーラインはいかにしてつくられているのだろう?

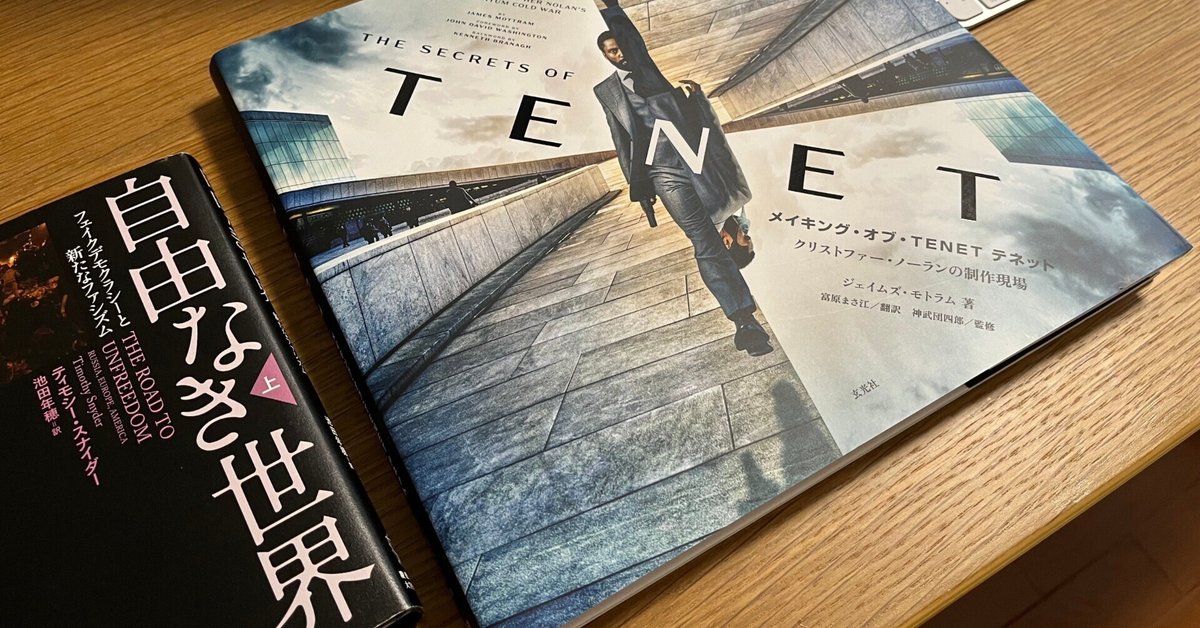

私はその疑問を解くために、はじめてダークナイトトリロジーをすべてみた。インセプションもみた。凄まじい記憶として残っていたインターステラーやダンケルクがノーラン作品だと当時初めて知った。設定資料集やインタビュー集も買い集め、何度も読み直した。気づけばノーランおじさんの作品にハマっていたのだ。

特にインタビュー集にはあまりにも様々な未知のモチーフがあったせいで、それらを調べるために本を買い揃えたりもしていた。円環の廃墟もそうして買ったし、キエフが舞台にされたことからウクライナ危機の過去も知った。

それとノーランおじさんの作品を何度も見ながら気がついたことだったが、実は非常に伝統的な手法にのっとってその作品を描いている。うまいのは、その手法を多段で駆使したりする技術だ。簡単な半導体の論理回路を組み合わせてCPUやメモリをつくりあげ、そのうえでさらに多段で抽象化されたソフトウェアを動かしていくという現代のIT技術と、非常に似ている。

そんな気づきがあったからなのか、かなり技術的な手法を多段で組み合わせることができるようになった。それは小説においても、絵においても、IT技術においてもだった。

映画を通してここまで学ぶということの範囲や意味が広がるなど、映画をみた当時の自分は思いもしていなかった。そう言う機会は学生のときにしか訪れないものだと思いこんでいたから、得難い経験だったのは間違いない。

ノーランおじさんは、世界を救うために世界を破滅させる爆弾をつくるしかなかった男、オッペンハイマーの映画をいまは撮っているらしい。

どんな手触りの作品になるのかは皆目見当がつかない。

けれど私は真っ先に映画をみにいくことになるだろう。

そして、再び多元化した空想の世界に囚われ、目を開けたまま夢を見続けることになるのだろう。