読む本のジャンルが偏ってしまうあなたに - 心理学編

こんにちは

takataroです。

本は読むけど、なんだかジャンルが偏りがち

新しいジャンルの本に挑戦してみたいけど、何から読んでいいのかわからない

こんな悩みをお持ちの方はいませんか?

このコラムでは、特定ジャンルの本を一冊ずつ取り上げて紹介していきます。

読書の幅を広げるのに少しでもお役に立てるよう情報を共有していきたいと思います。

今回は心理学を取り上げます。

これからご紹介する本は、私が今まで読んできた中で色々な意味で一番怖かった作品になります。

それは

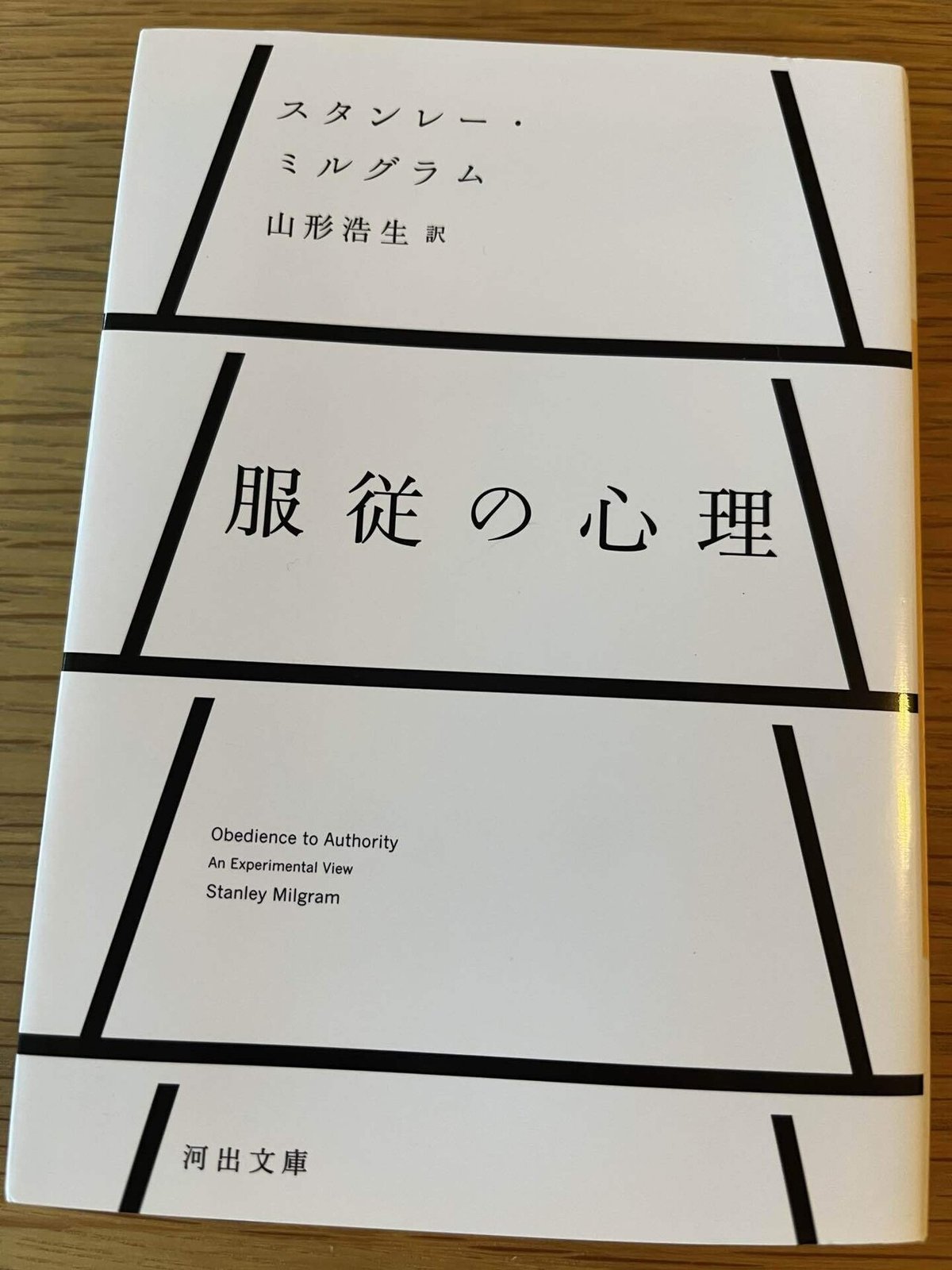

スタンレー・ミルグラム『服従の心理』

山形浩生訳,河出文庫

です。

人は誰しも多かれ少なかれ権威に服従して生きています。

そして歴史において罪のない人々が、権威による命令に従って虐殺されてきた例が数多くあります。その最たる例がナチスによるユダヤ人虐殺ではないでしょうか。

まず、本書には服従に関して以下の説明があります。

服従とは、個人の行動を政治目的にむすびつける心理メカニズムだ。それは人を権威システムに縛る指向上のセメントだ。近年の歴史上の事実や日常生活での観察から、多くの人々にとって服従というのが根深い行動傾向であり、それどころか倫理や同情、道徳的ふるまいについての訓練を圧倒してしまうほどのきわめて強力な衝動であることが見てとれる。

本書は、権威に服従する際の人間の心理を科学的に検証するために行われたある実験の記録です。

その名も「アイヒマン実験」と呼ばれます。

アイヒマンはナチスの親衛隊隊員でアウシュヴィッツへのユダヤ人収容に関わった人物です。

実験はアメリカのイェール大学で一九六〇 ー 六三年に実施されました。

被験者はさまざまな職業の人に対して募集が行われ、一時間の参加で四ドル(当時の四ドルが現在の価値でどのくらいなのかよく知りませんが)と、交通費五〇セントが支払われることが約束されていました。

ちなみに実験は記憶と学習に関するものと説明がなされています。

実験は単純で、何も知らない被験者が先生となり、学習者に対しとある学習作業を指示します。

学習者が回答を間違えた際に電流のスイッチを押すというものです。

実際には電流は流れておらず、スイッチを押した際には学習者が電流を感じる演技をしています。

実験は基本的に以下三人で進められます。

・何も知らない被験者

・あらかじめ用意された学習者

(被験者は自分と同じ被験者と思っている)

・実験者

実験の進行と結果の記録を行います。

被験者への説明や指示も実験者が行います。

※実験パターンによって被験者と実験者は人数が変わる場合があります。

この実験は学習者が回答を間違えるたびに流す電流を強くし、被験者が実験者の命令を拒否するまで続けられます。

また、被験者と学習者の距離を変えたり、実験者を増やして被験者への心理的圧力をかけるなど、全部で18パターンの実験が行われます。

私が怖いと感じたのが、責任を転嫁できる状況になると強い電流をより多くの人が流すこと。そしてそれが実験結果に如実にあらわれること。

人間は弱い生き物で責任を転嫁できるとなると平気で他人を傷つける存在になる、それは自分自身も決して例外ではないのだと思い、戦慄しました。

興味を持たれた方は一度読んでみてはいかがでしょうか?

人間という存在(自分も含め)をしばらく信じられなくなります。