江戸吉原遊郭の食べ物事情-大河ドラマ『べらぼう』から見える江戸景色①-

毎晩、宴席がくり広げられるのに、

常に飢えていたという吉原妓楼の「食」についての疑問

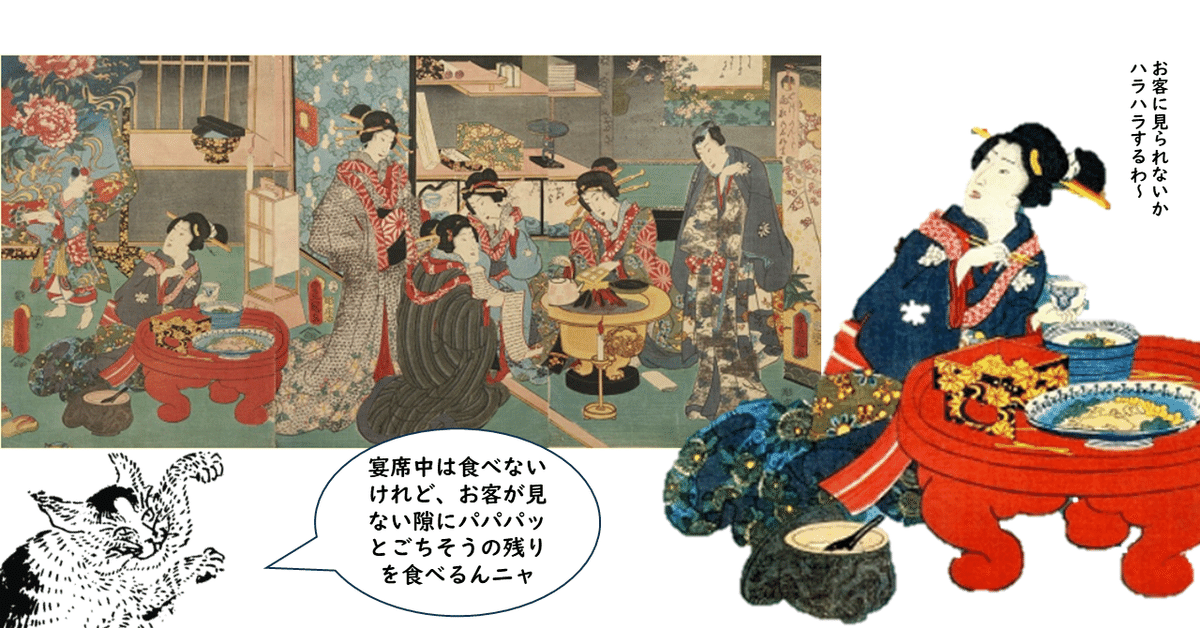

毎晩パーティーナイト☆な吉原の夜。男性2人で抱えるほど大きな台の上に、見た目重視の料理の数々。これを注文するのが“男の見栄”

2025年度のNHK大河ドラマ『べらぼう』が始まりました。

化政文化隆盛の一翼を担ったメディア王、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)が、江戸中期の吉原を駆けまわります。蔦屋重三郎(蔦重)は幼い頃から吉原遊郭で育ち、遊郭という社交場で多くの戯作者や画家、大店の旦那など、さまざまな人とのコネクションを築き上げました。ドラマでは、表面しか見ることができない吉原遊郭内部の様子を、しっかりと時代考証されたセットや道具で見ることができるので“江戸好き”としては目が離せません。

とくにとくに食いしん坊が気になるのは、食事シーンです!

ドラマでは江戸1、2の番付を争う幻の料亭「百川(ももかわ)」の本膳料理や仕出し弁当がチラッと登場します(『べらぼう』第2話)。また接客中の花魁の前にドーンと置かれた遊郭専門の仕出し料理「台の物」。価格は1分(およそ25000円)だったため「1分台」とも呼ばれていました。大きな台の上に、刺身、煮物、硯蓋(口取り)、焼物の4種が松竹梅などめでたい飾り物と一緒に盛り付けられた「祝儀」のための料理です。もちろん法外な値段なのですが、こうした台の物を気前よく取り寄せるのが“男の見栄”でもありました。

同時に「腹がいっぱいになると思った」というだけの理由で火事を起こそうとした下級女郎の哀しい姿も描かれていました。他人の弁当を奪い合うシーンもあって切なかったですね(『べらぼう』第3話)。

一見、豪奢で派手に見える吉原ですが、そこで暮らす女郎たちのほとんどがハラペコでした。どこよりも豪勢な料理が毎晩供される吉原遊郭なのに。彼女たちはいったい何を食べて過ごしていたのでしょう?

「白いおまんまを毎日腹いっぱい食べられるよ」

確かに白飯は食べられるのだけれど…

右:『聞道初音復讎』(部分) 山東京山著(文化6年) 国会図書館蔵

デビュー前の新造や禿は、妓楼の大広間のすきまで朝食や昼食をとりました。

吉原の遊女たちは口入屋(くちいれや)に「白いおまんまを毎日腹いっぱい食べられる」という言葉で連れてこられました。多くは10歳未満の貧しい農家の子どもで、米はそのまま税として納める貴重品です。糠(ぬか)を完全に取り除いた米を食べるという行為は大変な贅沢。農家の子どもにとって「白いまんま」は夢のようなごちそうだったのです。

しかし相撲界の番付に似た階級が遊女にもあり、食事に関しても当然、階級による差は歴然としていました。

妓楼の朝食は四ツ(午前十時)頃。

若い新造(しんぞ)や人気のない下級遊女、まだデビュー前の禿(かむろ)は、皆一斉に妓楼1階の大広間にある飯台(長机)で食事をします。彼女たちが食べるのは「盛り切り1杯」。つまり茶碗1杯の白飯です。確かに「白いまんま」を食べることはできたのですが、飯は粗末で3年米とよばれる虫臭い古米を用い、芋がら、おからなどを混ぜた雑炊のときもありました。そしておかずなし。せいぜい香の物がつくだけがスタンダードだったと言います。

昼食(12時頃)にはまれに煮しめなど総菜が一皿ついたそうですが、10歳から17歳中心の新造や禿はまさに食べ盛り。白飯1杯では到底身がもたなかったことでしょう。さらに夜は夜見世(よるみせ)の仕事があるため基本的に夕食はナシ。そのため客人の料理の残りものを、スキを見て口に押し込み糊口をしのいでいました。

*ちなみに、もっと下級ランクの切見世(きりみせ)で働く河岸女郎(かしじょろう)たちは薄い麦湯しか与えられなかったといいます。

*ドラマ『べらぼう』では伊藤敦史さんが演ずる忘八おやぢの一人、初代大文字屋市兵衛がいますが、この人は遊女にカボチャしか与えず浮いたお金で京町の妓楼主に成りあがったと言われています。ドラマでも「女郎にはカボチャだけ食わせておけばいい」というセリフがありましたね。ドケチの妓楼主として有名で「カボチャ」とあだ名されていたそうです。

美味しいものを食べたければ客からとれ!

人気遊女は稼ぎのなかから出前を頼んだ

右の花魁たちは食事を終えて雑談していますが(真ん中に爪楊枝を加えた遊女がいます)、少し階級が低いと思われる遊女が台の物の残飯を食べています。

さて最上級の花魁(おいらん)は何を食べていたのでしょう?

花魁や中堅遊女である「座敷持ち」は二階に座敷(個室)があたえられており、食事も下女などが運んでくれました。しかし花魁といえど、妓楼から出されるのはやはり飯と漬物、そして芋の煮物、小魚の干物ぐらいであったといいます。また味噌汁には味噌は少なく塩を入れてつくられたといいます。これは楼主からの「美味しいものを食べたければ客からとれ」というメッセージ。その言葉どおり、客から祝儀をたくさんもらう人気遊女は台屋(遊女屋の台所)から好きな出前を取れました。遊廓の中にはうどん屋、そば屋、うなぎ屋もあり、玉子や鮨の振売り(出張販売)もあったのです。気の利いた客は、翌朝の遊女の朝風呂を待って、禿や新造を引き連れて仲の町の茶屋で湯豆腐や朝粥をご馳走して帰ったといいます。しかしどれだけ多くの祝儀をもらっても、花魁はこうした毎日の食事のほかに、着物、布団、道具をはじめ、自分付きの新造や禿のかかりを肩代わりすることも多く、およそ10年間の年季があけても借金を返しきれないことも少なくなかったようです。

客の料理の「残り物」が命の綱

中堅クラスの「座敷持ち」女郎たちが白飯と沢庵だけの食事に文句を言いながら食事をしています 。「てんで めいめい 買って喰い」とあるので出前を頼み、分け合って食べていたのかもしれませんね。

稼いだ金のほとんどを日々の生活に充てなければならなかった遊女たちの暮らし。そこでねらうのは客人用の料理のおあまりです。夜、お茶を引いた、つまり客の指名を受けなかった遊女や、花魁からお役御免を受けて体が自由になった禿たちは、深夜、台の物など宴席で出された料理の残飯あさりをするのです。こうして栄養補給をしないかぎり体もお金も続きません。残飯あさりは、彼女たちなりの生きる知恵だったといえます。そのためたとえ自分で金を払って注文した仕出し料理でも、全部食べつくしてしまう客は「粋じゃない」と嫌われていました。

またこういった残飯のリメイクレシピもあったようで、戯作『遊子娯言』(文政3年)では「袋戸棚より小さな網を出し、宵の刺身を取って置き、網の上にて付け焼きにして、七色唐辛子をして、手塩皿へ少しあけて、付けながら食わせるつもり……」とあり、昨夜の宴席の残り物の刺身を隠しておいて、翌日、網で炙り、七味唐辛子で食べようとする遊女の姿が描写されています。

あまりものの刺身をねらってサッと袋戸棚に隠す様子はどこかおかしみがありますが、妓楼では遊女や奉公人に魚介類や鶏卵など出すことがないため、刺身や卵焼きなど動物性たんぱく質のおかずは大人気。先を急いで奪い合ったといいます。遊女たちにとっては生きる知恵、生存本能のなせるわざなのです。

こんなふうに、ドラマ『べらぼう』の吉原妓楼の食事シーンには、忘八たちの贅沢を極めた料亭料理から遊女が奪い合うおむすびや卵焼きまで「格差社会の残酷さ」を見ることができます。食べることに必死な遊女たちの姿は、苦界のなかでも生きることを決してあきらめないたくましさを見ることができます。

■参考資料

松下幸子千葉大学名誉教授 『江戸食文化紀行』歌舞伎座

https://www.kabuki-za.co.jp/syoku/2/no195.htm

https://www.kabuki-za.co.jp/syoku/2/no204.html

松岡祥司 「日本文化の醤油を知る」

https://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/reference-16b.html

(上記には諸説がありますので、あらかじめご了承くださいませ)