【最近読んだ本】16冊の感想を一気に書いてみた

毎月読んだ本を備忘録的に記録していこうと思っているのだが、なんやかんやで日々が過ぎ、ある程度たまったものを一気に書き出すことになってしまう。

前回は11月半ばだった。その時も「9月から記録していなかった」と書いている。なかなか学習しないものだな。

今日はこれ以上たまらないように、この約3ヶ月間で読んだ本16冊をざっくりと記録しておこうと思う。読んだ順番はバラバラ。感想は短めに。

⚫︎青山美智子『人魚が逃げた』

「王子」とは現実の人なのか。「人魚」とは誰のことなのか、会えるのか。

青山さんらしい現実とファンタジーの境目のような世界。短編の一部がどんどんつながって最後には円になるような構成。

不思議な世界に入り込んですらすらと読めたが、正直なところ今回はあまり響くものがなかった。青山さんファンでほとんどの作品を読んでいるので、どうしても他の作品と比べてしまう。

最近のものなら『リカバリー・カバヒコ』や『月の立つ林で』が好きだったな。(ほっこりしたい人におすすめ!)

⚫︎伊予原 新『宙わたる教室』

定時制高校に通う、年齢も環境もバラバラの生徒たちが、藤竹先生のもと「科学部」に入部し、「火星のクレーター」を再現する実験を行う。

それぞれに悩みを抱えているが、その特性を活かしていくことで、みんなで一つの目標に向かって突き進む。

とても読後感の良い物語だった。テレビドラマもやっていたようだが、それは見ていなかったのが残念。

実際にあった定時制高校の生徒の研究をモデルにしているらしいのだが、あとがきを見てびっくりした。その定時制高校が、私の通っていた高校の定時制だったからだ。あの同じ空間にいた生徒からこの物語ができたのかと思うと、それだけでも感慨深かった。

●吉田修一『罪名、一万年愛す』

この作者は本当にいろんなジャンルを書くなぁと感心してしまう。今回は探偵が出てくるミステリーだ。とはいえ、殺人が起こりまくるような物騒なものではない。

謎を解いていったその先にあった真実は、あまりにも深く重いものだったが。戦後の辛い社会問題をこういう形でこの人は描くのか、と思った。まいった。

●乗代雄介『それは誠』

最近読んだ中ではかなり好きな本。

主人公の誠が自分の修学旅行の思い出をパソコンで綴っているものがこの小説になっているという設定なので、最初のほうは入り込むのにやや時間がかかった。何が始まるのか、どういう物語なのか、まったくわからなくて。

それがもう途中から、この世界観に没頭してしまった。

「スタンド・バイ・ミー」か。いや、そんなカッコいい冒険でもないんだけど、普通の高校生たちが修学旅行の「ある1日」を共に過ごすことで、互いを理解し近づいていく姿が絶妙に描かれている。

読み終わった後、あまりに良くて呆然としてしまった。「青春」というには物足りないような、たわいもない1日がこんなふうに人の心に響くなんて。

ああ、本当にいい小説だった。

●宮部みゆき『きたきた捕物帖三 気の毒ばたらき』

シリーズものの3冊目。一、二も面白かったが、今回も期待は裏切られなかった。結構分厚い本なのだが、一気読みした。

北一、喜多治のきたきたコンビが今回も大活躍。人情あり、謎解きありの、お江戸ミステリー。

途中で辛い思いをする人も出てくるが、基本的にはまるくおさまって、気持ちよく読み終えられるのがいい。

●朝井リョウ『生殖記』

いや~、これはなんというか、文壇にある種の衝撃を与えたんじゃないかと思う。『正欲』もすごかったが、今回はテーマよりも設定がすごい。生物の「生殖器」に宿る「何か」が語っている物語なのだから。

今回は二度目の「ヒト」の「オス固体」の生殖器に宿った何物かが、この「ヒトのオス」の人格や生活を紹介(?)してくれる。語り口調は面白いが、これがなかなか重いテーマを扱っている。

朝井リョウってすごいなぁとは思ったが、『正欲』を読んだ時ほどの「やられた」感はなかった。あそこまで考えさせられるということはなかった。

●山口未桜『禁忌の子』

これも最近読んだ中では、かなり面白かった。

ある救急医のところに運ばれてきた死体が、その救急医と瓜二つ。というところから物語は始まる。これだけでもう「つかみはオッケー」という感じだ。そこからどんどん引き込まれていく。

たどり着いた真実は、あまりにも悲惨でむごいもので、途中は胸が苦しくなってしまった。

重い。テーマが重すぎる。

だけど、その重いテーマを説教くさい物語なんかにせず、ミステリーでどっしり伝えてくるのがすごいと思った。読み終わってからもずっと考えさせられている。

●村山由佳『PRIZE』

若い時は村山由佳さんが好きで、たくさん読んだ。手を伸ばしたのは数年ぶりだ。

「天羽カイン」という人気作家が直木賞を欲しいと思う気持ちが怖いくらいストレートに表現されている。編集者と作家の関係性もよくわかり(作家が書いているのである程度は事実に基づいているのだろうと想像できる)、そういう点でも興味深い。

しかし、こんな偉そうな作家っているのかね~?パワハラすごい。

あと、編集者の千紘の心理にいまひとつ共感できないというか、なんとなくモヤモヤしたものが残った。カイン側と千紘側の両方からの視点で書かれているので、その割合が中途半端だったのかなと個人的には思う。

でも面白い本だったことは確か。

●一穂ミチ『恋とか愛とかやさしさなら』

まず、このタイトルがいいよね!

最近よく読んでいる一穂ミチさん。人の心情を描かせたらピカイチという気がしている。

内容はというと、婚約者が盗撮で捕まる、という話。

「あなたならどうする?」と訊かれているようで、考えてしまった。そんな感じで「自分事」として考えてしまうくらい、細やかな心情が書かれている。揺れる気持ちもよくわかる。

面白いのは、後編がその盗撮をした男性側からの視点の物語になっているところ。盗撮された女子高生の環境やコンプレックスを知り、ここでまた別のテーマを考えさせられる。

●秋谷りんこ『ナースの卯月に視えるもの②』

noteの創作大賞から出版された本のシリーズ2作目。1作目はファンタジー要素が強く感じられたが、今回はもう少し純粋に卯月と患者さん、家族とのやりとりが描かれていて「病院もの」の要素が強くなっていた。

全体に流れる優しい空気と、主人公だけでなく全員のキャラがしっかり立っているのは変わらない。出てくる人たちに愛情を持てる物語というのは、読んでいて本当に気持ちがよい。大好き。

私も自分が病気だから、単純にこんな看護師さんがいてくれたらいいなと思ったし、看護師さんもこんなふうにいろんな思いを持って働いてくれているんだなぁと、改めて感謝もした。

●三浦しをん『エレジーは流れない』

安心して読める小説。大事件は起こらないけど、日常の中の小さな出来事が本人にとっては大きなことで。

のどかな温泉街で暮らす高校生の友情や、ちょっと変わった環境で過ごす母子の愛情を感じたりできる、ほっこりした物語だった。

しをんさんの小説は気楽に読めるのがいいな。

●浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』

映画になるのがわかる!ぐいぐい引き込まれるストーリー。

人気の企業を受けた大学生がすごい倍率を勝ち抜いて、最終試験に残る。その6人が最終試験までをどう過ごし、そして当日何が起こったのか。

それをその中のある人物の視点から描き、途中から別の人物の視点へと変わる。

誰が「犯人」なのか。

ああ、そうかと思ったら、そこからのどんでん返し。からのまたどんでん返し。そして、最後も謎を残したままで終わる。

単純に面白かった!

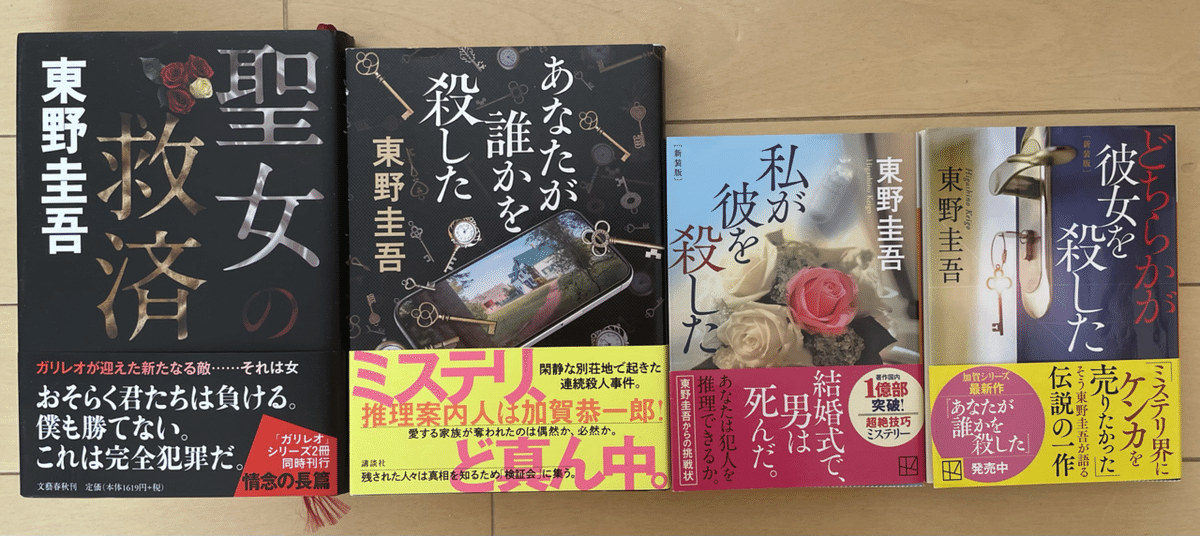

最後は東野圭吾作品4冊。

以前、東野圭吾を読んだ話を書いた時に、くなんくなんさんがコメントをくれて、ガリレオシリーズでは『聖女の救済』が好きだということだったので、読んでみた。確かに面白かった。毒物混入方法のトリックが見事。

残りの3冊は「誰かが殺した」シリーズ。

なるほどなぁ。これはすごいわ。最後まで犯人がわからないなんて。

私はミステリーの犯人どころか、手品のタネも、謎解きクイズも、人の心の裏も、とにかく何も見つけられないタイプだから、「わからん!」のままで終わった。

ネットで検索したらいろいろな見解が出てきて、それを読んで「ああ、そういうことか」と思ったり。

ミステリーにはまったく向かない性質だけど、やっぱり面白いものは面白いのだ。1日1冊ペースで読んでしまった。

以上、ここ3か月の読書感想記録ということで。16冊の中では、

「それは誠」

「禁忌の子」

が特に印象深く、心に残った。この二人の作家さんはこれからも追いかけていきたい。

実はこの記事を書こうと思って本の写真を撮ってからすでに数日が経ち、その間にもう1冊読み終わり、さらに次の本も読みかけている。

最近の私はすっかり「本の虫」だ。

今度こそは1か月ごとにまとめて感想を書こうと思う。

やっぱり読んでからすぐでないと、感動も薄れているので、感想もこんなぼんやりしたものになってしまうから。(本当はもうちょっとちゃんと書きたい)

次は3月末くらいに!!