備忘録*贖宥状の勘違いから始まった宗教改革&イエズス会&異端審問

横道にそれてばかりで、いつまでも終わらないリンカーン大統領暗殺シリーズ?ですが、今回も補足の記事です。

よかったらお付き合いください。

前回の記事

*****

「リンカーンの暗殺はイエズス会に責任がある」と述べた元カトリック司祭の言葉のように(詳しくは次回)、イエズス会がさまざまな陰謀に関わっていると認識している人が多いようなので、それはなぜなのか?

AIに理由をまとめてもらいました。

イエズス会にダークイメージがつきまとう理由

♦強固な組織と権力:イエズス会は徹底した教皇への服従と軍隊的な規律を持つ強固な組織であり、これが王権を脅かす存在として認識されました。

♦政治的影響力:植民地開拓への協力や、先住民の扱いをめぐる入植者との衝突など、政治的な影響力が大きかったことが問題視されました。

♦財産と権力の集中:イエズス会の強大な力と財産の集中が、絶対王政下の国家にとって脅威となりました。

♦布教方法への批判:子供の教育や女性を通じて信仰心を育てる布教方法が、巧妙すぎるという非難を受けました。

♦偽善的イメージ:フランス語で「イエズス会士」が「偽善者・猫かぶり」という意味を持つように、本心を隠蔽する傾向があると批判されました。

これらの要因により、イエズス会は18世紀に一時解散に追い込まれるなど、「悪の組織」のようなイメージを持たれることになりました。

イエズス会が関わった国王暗殺事件

イエズス会が王や政治指導者の暗殺に直接関与したという確実な証拠はありませんが、いくつかの歴史的事件において、イエズス会が暗殺や陰謀に関連付けられた事例があります。

♦ダミヤン事件(1757年):

フランス王ルイ15世暗殺未遂事件で、犯人ダミヤンの背後にイエズス会の存在が噂されました。事件当初から、イエズス会の暗躍を想定する動きがありましたが、具体的な証拠は見つかりませんでした。

♦火薬陰謀事件(1605年):

イングランド議会爆破を企てた事件で、当時の裁判ではイエズス会が黒幕とされました。イエズス会の要人ヘンリー・ガーネット神父が計画を知っていたとされ、大逆罪で処刑されましたが、実際の関与の程度については議論の余地があります。

♦織田信長の死(1582年):

一部の説では、イエズス会が明智光秀に信長討伐を命じたとされていますが、これは確立された歴史的事実ではありません。

♦16世紀後半の暗殺計画:

カトリック教徒たちがエリザベス1世の毒殺計画など、プロテスタントの為政者に対する暗殺計画を起こしたとされています。イエズス会のフアン・デ・マリアナは著書で王殺しを正当化し、1620年代までイングランドのカトリック教徒の間でこの考えが存在したとされています。

多くの場合、政治的な対立や宗教的な緊張関係が、こうした噂や疑惑の背景にあったと考えられます。

*****♦♦♦♢♢♢♦♦♦*****

宗教改革とイエズス会の結成

1534年にイグナティウス・デ・ロヨラを中心として、フランシスコ・ザビエル、ピエール・ファーブルら7人によって「主の友」という学生グループが結成されました。

彼らが教皇パウルス3世によって承認され、「イエズス会」と呼ばれるようになったのは1540年のことでした。

その頃、ヨーロッパには宗教改革の荒波が起きていました。

ルターの宗教改革

一般的にプロテスタントの宗教改革は、1517年にマルティン・ルターが95か条の論題を城教会の門に貼りだしたことがきっかけと言われています。

当時は、教会のドアに張り紙をするのは罪ではなかったそうで、掲示板感覚だったようです。

95か条の論題は、主に贖宥状の販売を糾弾する内容になっていたとされています。実際にはラテン語で書かれていたので、一般市民には全く内容はわかりませんでした。

なので「教会の不正を市民に知らせる」のが当初の目的ではなく、ローマ教会の手先として活動していたドミニコ会に討論を呼びかけたに過ぎなかったのでした。

ドミニコ会は、彼らが羽織る黒い外套にちなんで「黒衣の修道会(Blackfriars)」とも呼ばれる。

神学の研究に励み、学者を多く輩出したドミニコ会は異端審問の審問官に任命されることが多かったため、「ドミニコ会士 (Dominicanis)」をもじって「主の犬 (Domini canis)」とも呼ばれた。この呼び名は反対者にとっては畏怖と揶揄であり、ドミニコ会員たちにとっては誇りであった。

しかし、すぐに誰かがドイツ語に翻訳し、普及し始めていた活版印刷によって2週間ほどでドイツ国内に広がったそうです。

レオ10世の贖宥状のからくり

ルターの批判の対象になったローマ教皇レオ10世(メディチ家出身)による贖宥状は、「サン・ピエトロ大聖堂の再建費用を集める」という名目で発行されていましたが、本当はレオ10世とマインツ大司教アルブレヒトの借金返済のために行われており、売り上げはフッガー家という金貸しのところに入ることになっていました。

(詳しくは後述)

当のルターはそのような仕組みは全く知らず、「大聖堂の再建」に使われると考えていたそうです。

現代の研究では、ドイツから宗教改革が始まったのは事実だが、ルターが宗教改革を始めたというのは後世の創作だという説もあるそうです。

イエズス会の成立の目的

イグナティウス・デ・ロヨラは、スペインの元軍人でしたが、戦争で怪我をして療養中に読んだ『キリストの生涯』(ザクセンのルドルフ著)やジャック・ド・ヴォラギン著の『黄金伝説』(聖人伝)に影響を受けて修道士になったとか。

ロヨラは、カトリック両王が統治する時代のカスティーリャ王国のバスク地方の貴族の家に生まれました。生年月日は正確には分かっていませんが、彼の墓碑には65 歳で亡くなったとされています。

1520年、カトリック両王の外孫にあたるハプスブルク家カール5世が神聖ローマ皇帝に選出されると、フランス王フランソワ1世の軍がナバラ王国とネーデルラントに侵攻したため第3次イタリア戦争が勃発しました。

この戦争は、カール5世が神聖ローマ皇帝に選出されたことと、ローマ教皇レオ10世(本名はジョヴァンニ・デ・メディチ(Giovanni de Medici)がマルティン・ルターに対抗するためにカール5世と同盟したことに起因する。

当時のイングランド王ヘンリー8世は、カール5世、教皇と対フランス同盟を結成し、フランスと戦った。

皇帝選挙でカール5世を当選させるために、祖父マクシミリアン1世は生前に選帝侯たちを買収していました。フランスもフランソワ1世を当選させるためにさらに高い金額で買収を行なったため、ハプスブルク家はさらに上乗せした金額を提示するためにフッガー家から大金を借入しました。

この賄賂にはレオ10世も噛んでいました。

これが前述の「レオ10世の贖宥状のからくり」の実状です。

イングランドの外交官だったウルジー枢機卿は、イングランドがフランソワ1世とカール5世の間の調停者になることを申し出て、ヘンリー8世とフランソワ1世の会見(金襴の陣)をセッティングしました。

※金襴の陣は、ふたりの王の見栄の張り合いでもあり、お祭りのような催しも行われて数日間に及ぶ会見だったそうです。

しかし、イングランドがカール5世との同盟(ブルッヘ条約)を結んだ直後、1521年12月にレオ10世が急死しました。

レオ10世の死因は肺炎といわれていますが、毒殺説もあり、次の教皇ハドリアヌス6世(カール5世の摂政だった)も在位1年で死去しています。

ブルッヘ条約後、イングランドとフランスの関係は急激に悪化しました。

ロヨラはこのときの戦争で重傷を負い、軍人としてはピリオドが打たれました。

モンマルトルの誓い(1534年8月15日)とイエズス会の誕生

ロヨラは神学の勉強を続け、パリのコレージュ・サント・バルブ(学院)でルームメイトだったフランシスコ・ザビエル、ピエール・ファーブルらと学生グループを作り、聖地でイエスと同じ人生を送るという理想を抱いていました。

1534年5月、ピエール・ファーブルはパリ司教によって司祭に叙階されました。同年8月15日(聖母昇天を祈念する日)にモンマルトルのサン・ドニ教会(現在のサン・ピエール・ド・モンマルトル)の地下室でファーブルがミサを行い、7人の仲間は清貧と貞潔を誓いました。

また2年以内にエルサレムを巡礼し、そこの「異教徒」を改宗させるという誓いも立てました。

*****

ロヨラに比べて目立たないファーブルが、初期イエズス会の重要人物だったのじゃないかと思います。

教皇パウルス3世が彼らに会ったのは1537年でした。

そのとき、ロヨラは異端の疑いで審問(投獄)されていたため、教皇には会っていません。

教皇は一同の学識と志の高さに感激し、彼らが求めていた仲間の叙階と聖地巡礼の許可を与えました。

オスマン帝国とカール5世の間で行われていた争いのため、地中海を渡ってエルサレムに赴くことを諦めた彼らは、北イタリアで説教と奉仕に専念しました。

ファーブルは、教皇の任命によってローマのラ・サピエンツァ大学で聖書と神学を教えながら、他の仲間と共に修道会設立を準備していました。

1539年4月、ファーブルは仲間たちに聖体拝領を授け、ロヨラは教皇に『基本精神綱要』を提出し、修道会の許可を願いました。

審査を経て1540年9月27日、彼らは教皇庁の認可を受けた修道会となりました。こうしてイエズス会が誕生したのです。

このとき、彼らは4番目の誓い「教皇への服従」を追加しました。

ファーブルは、教皇の依頼で1540年に神聖ローマ帝国のヴォルムス、翌1541年にレーゲンスブルク宗教会議に出席しプロテスタントとの交渉を行ないましたが、カトリックとプロテスタントの対立が解消出来ないと分かり、緊急性を感じてイエズス会は対抗宗教改革に方向転換しました。

対抗宗教改革は、1545年のトリエント公会議を頂点としたカトリック教会内の改革刷新運動のこと。かつては反宗教改革という語が用いられていた。

カトリック改革とも呼ばれる。

ファーブルは、ポルトガル王ジョアン3世からも期待されていましたが、エチオピアの大司教就任が検討されていた矢先の1546年8月1日に亡くなりました。

異端審問とファルネーゼ家

イエズス会を承認したパウルス3世は、ファルネーゼ家の出身(本名はアレッサンドロ・ファルネーゼ(Alessandro Farnese)。

在任中にイングランドのヘンリー8世が英国国教会を創立したため、ヘンリー8世を破門しています。

歴史的に記録されている最初のファルネーゼは、 984年に執政官を務めたピエトロという人物と言われています。

ファルネーゼ家は非常に古い起源を持っており、12世紀にイタリアで家長称の使用が広まったとき、所有地の 1 つを名前に採用したと考えられています。Farnese (Italia)

ファルネーゼ家の名声を高めた古い著名人ラヌッチョ・ファルネーゼ(1390年頃 - 1450年)は、教皇軍の総司令官を務めていました。

1434年に教皇エウゲニウス4世は、「黄金のバラ」とゴンファローネの勲章をラヌッチョに授与しています。

ラヌッチョの子孫が、長年ライバルだったオルシーニ家の子孫と結婚し、両家はより大きくなり権力を持つようになっていきました。

ファルネーゼ家は芸術の偉大なパトロンでもあり、何世紀にもわたって多くの作品を収集または委託しており、それらは今日ファルネーゼ・コレクションとして知られています。

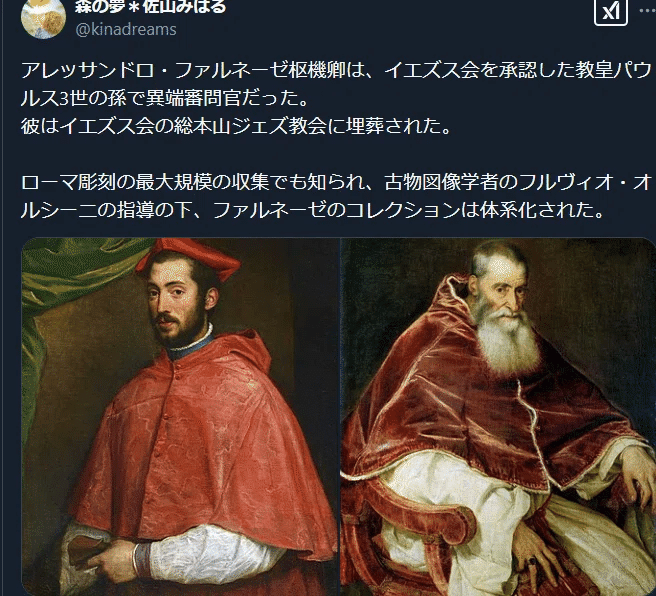

孫のアレッサンドロ・ファルネーゼ

1545年、教皇パウルス3世は、パルマ公国とピアチェンツァ公国を1つの公国に統合し、それを息子のピエール・ルイージ・ファルネーゼに託しました。一方、神聖ローマ皇帝カール5世は、公国がファルネーゼ家の手に移ったことを快く思っていませんでした。

カール5世の家臣だったフェランテ1世・ゴンザーガの陰謀によって、ピエール・ルイージは暗殺され、パルマ公国はフェランテ1世に占領されました。

教皇はゴンザーガ伯を告発し、ピエール・ルイージの息子オッターヴィオ・ファルネーゼ(オッターヴィオはカール5世の庶子マルゲリータと結婚していました)を新しい公爵に任命しました。

しかし、カール5世の軍隊が公国に駐留したため、教皇は教皇軍を派遣しましたが、その後まもなく(1549年11月10日)81歳で亡くなりました。

ピエール・ルイージの別の息子、教皇パウルス3世の本名と同名のアレッサンドロ・ファルネーゼは、1534年に14歳で枢機卿に任命されました。

アレッサンドロ枢機卿は、教皇特使として神聖ローマ皇帝カール5世とフランス王フランソワ1世の絶え間ない争いの仲裁に当たりました。

スペインの異端審問

1522年、カール5世は、ネーデルラントの領土内にスペイン異端審問所を設立しました。

通常は教皇庁から派遣された異端審問官が巡回し異端審問が行われていたので、独立した異端審問所を創設したのは画期的なことでした。

宗教改革時代の異端審問は、キリスト教徒の宗教生活を監視するのが目的で、スペインの反宗教改革の中心的役割でした。

またスペインにおいては魔女は異端審問ではほとんど扱わず、精神異常者として釈放されることが多かったそうです。

スペインとポルトガルでは、1490年代後半の強制改宗で新しく洗礼を受けた人々はコンベルソ(改宗者)と呼ばれ、また、表面上はキリスト教徒を装いながら、秘密裏に以前の宗教を実践し続けている疑いがある場合は 「 マラーノ 」(豚)と呼ばれました。

ユダヤ教とイスラム教の信者が、豚を食べることを禁じられていることにちなんでいます。

アルムブラドスというグループ(別名イルミナティですが、世に知られているイルミナティとは別物)は、厳しい弾圧を受けました。

ロヨラは、アルムブラドスに同情的であるという容疑で召喚されましたが、警告だけで済みました。

*****

1536年、教皇パウルス3世は、 ファルネーゼ家が限定的な権限を持つポルトガル異端審問所の設立を認可しました。

この審問所は1544年に停止したもの、1547年に正式な異端審問所が設立され、裁判所も備え、非常に厳しい刑罰が実施されたそうです。

アウト・デ・フェ(異端判決宣告式)

中世スペイン語やポルトガル語のアウト・デ・フェは「信仰の成せるわざ」を意味し、異端審問の裁判後に有罪を宣告された異教徒と背教者の懺悔の儀式が行われました。

アウト・デ・フェは宗教儀式だったので、そこでは拷問も火刑も行われませんでした。処刑は常にアウト・デ・フェの後、または別に行われていたそうです。

いわゆる「見世物」だったんですね。

アウト・デ・フェは、スペイン、ポルトガルの植民地だったメキシコ、ペルー、ブラジルでも行われたそうです。

しかし、庶民の想像においては、アウト・ダ・フェは異教徒の火刑のことを言うようになりました。

イエズス会は異端審問に関わっていた?

日本ではロヨラよりも有名なフランシスコ・ザビエル(1541年から世界宣教の旅に出ており1549年に初来日しました)は、1540年9月26日にポルトガル・リスボンで行われた最初のアウト・ダ・フェに死刑囚の聴罪司祭として立ち会っていました。

スペイン最後のアウト・デ・フェは1826年でした。

1542年にパウルス3世が設立したローマ異端審問所は、当初の活動はイタリアの改革派の迫害に限られていましたが(一部例外あり)、1542年に所長に任命されたジャン・ピエトロ・カラファ枢機卿(のちの教皇パウルス4世)は、ソドミー、売春、法定強姦、聖職売買、未成年者の叙階など、さまざまな疑いで多くの人々を迫害しました。

カラファ枢機卿(パウルス4世)は、神聖ローマ皇帝カール5世の反対にもかかわらず、アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿の強力な影響により1555年に教皇に選出されたという経緯があります。

反スペイン(反ハプスブルク)、強烈な反ユダヤ主義者でした。

カラファことパウルス4世は、反プロテスタント主義の強硬派として知られ、タルムードや聖書から引用されていない他のヘブライ語書物を禁止しました。プロテスタントに対しても同じく禁止しました。

マラーノが51人逮捕され、24人が生きたまま火あぶりにされました。

この出来事は、オスマン帝国皇帝スルタンの介入を含む国際的な抗議を引き起こし、離散ユダヤ人世界に大きな影響を与えました。

パウルス4世はイエズス会とも軋轢を起こし、スペインの戦争でロヨラが死去した1556年からイエズス会の規則に介入し、第二代イエズス会総長のディエゴ・ライネスは教皇存命中は命令に従うことを余儀なくされました。

フランシス・ボルジア(ボルジア家)&日本におけるイエズス会

15世紀の教皇アレクサンデル6世(本名ロドリーゴ・ボルジア)とアラゴン王フェルナンド2世の曾孫にあたるフランシス・ボルジア(第3代イエズス会総長)は、スペインにルーツを持つボルジア家の出身でした。

フランシスは、叔父に当たるカール5世と王妃イザベルの充実な臣下として皇室執事を務め、カタルーニャ副王とサンティアゴ騎士団幹部にも任命されました。

イエズス会とは1541年頃から交流があったようで、イエズス会のローマ大学の設立に多額の寄付を行いました。

妻の死を機にカタルーニャ副王を辞任し、1550年までにイエズス会に入会。

イエズス会士になっても、引き続きカール5世の信頼を保ち、スペイン・ポルトガルでの宣教活動に邁進したそうです。

しかし、1558年にカール5世が亡くなるとフランシスの人生にも翳りが見え、国粋主義と異端審問のイエズス会に対する国内の反感、新国王フェリペ2世のスペイン人イエズス会士の出国禁止などの制限があり、フランシスは最終的にローマに亡命して1565年にイエズス会の第3代総長になりました。

フランシスが総長だった時代の教皇ピウス5世は、フランス寄りだった前教皇パウルス4世の方針を修正し、カトリック中心で対抗宗教改革を推進しました。

フランシスはインド、ブラジル、日本における修道会の宣教活動に多大な貢献をしたと言われています。

日本では、イエズス会の創立メンバーであるフランシスコ・ザビエルが有名ですが、ほかに1563年から30年間宣教を続けたルイス・フロイス神父、天正遣欧少年使節派遣を計画・実施したアレッサンドロ・ヴァリニャーノがいました。

しかし1596年のサン・フェリペ号事件が、豊臣秀吉のキリスト教徒への直接的迫害を引き出しました。(日本二十六聖人殉教)

サン・バルテルミの虐殺

1572年8月24日にパリで起きた「サン・バルテルミの虐殺」は、フランスのカトリックがプロテスタントを大量虐殺したことで知られています。

これにはポルトガルの王位継承問題も絡んでいました。

その日、ユグノーとカトリックとの融和を図るため、ユグノーの指導者であるナバラ王アンリ(アンリ4世)と、フランス王シャルル9世の妹マルグリットの結婚式が行われましたが、当初、シャルル9世母后カトリーヌ・ド・メディシス(メディチ家)が提案していたのは、ポルトガルのセバスチャン1世王子(カール5世の孫)とマルグリットの結婚でした。

カトリックの王女とユグノーの王子の結婚は、カトリック教徒やローマ教皇には受け入れられず、強い非難を受けてしました。

セバスチャン1世の母フアナ・デ・アウストリア (1573年9月7日没)は、女性初のイエズス会士でした。

彼女は、1555年にマテオ・サンチェスという偽名で、男性のみのイエズス会に入会したと言われています。

彼女は、兄のフェリペ2世がイングランド女王メアリー1世と結婚している間、スペイン提督に任命され、産んだばかりのセバスチャン1世をポルトガルの宮廷に残しました。

1556年にフェリペ2世が帰国しても、そのままスペインに留まったのでセバスチャン1世(1580年に24歳で死去)とは手紙だけで一生会うことがなかったそうです。

隣の国なのにどうして何十年も親子が会えなかったのか、ちょっと不思議ですね。何か深い事情がありそう・・・。

フランシス・ボルジアは、セバスチャン1世とフランス王女の結婚によってフランスを対オスマン帝国同盟に引き入れる計画でしたが、マルグリットとアンリ4世が結婚することになったため、交渉は不首尾に終わりました。

*****

オスマン帝国(トルコ)は16世紀以降、宗教上の類似点があるプロテスタント勢力と協力関係を持ち、共通の敵であるカトリックの神聖ローマ帝国(ハプスブルク家)と対立していました。

この時代の宗教改革には、イスラム教化の傾向があったと思われます。

スペイン王はプロテスタントの信仰を許さなかったので、宗教に寛容だったオスマン帝国にさまざまな宗教的亡命者(ユグノー、英国国教会、クエーカーほか)が亡命しました。

ルターもオスマン帝国を気に入っており、1555年9月のアウクスブルクの和議にオスマン帝国が貢献したとみられています。

(アウクスブルクの和議の後、カール5世は退位、隠棲し、弟のフェルディナント1世が神聖ローマ皇帝になりました)

オスマン帝国はフランスのカルヴァン派も援助しており、1571年のレパントの海戦以降もフランスを支援しようとしていました。

レパントの海戦(1571年10月7日)に起こったオスマン帝国海軍と教皇領・スペイン帝国・ヴェネツィア共和国の連合海軍による海戦で、結果はオスマン帝国が敗れた。

その翌年に起きたのがサン・バルテルミの虐殺でした。

殺害されたガスパール2世・ド・コリニー提督は、スペインを倒すためにドイツ諸侯とオスマン帝国の大規模な連合を結成する働きをしていた主要人物でした。

コリニー提督の首は教皇グレゴリウス13世(グレゴリオ暦を採用した)に送られ、教皇は国王シャルル9世に(前述の)「黄金のバラ」を贈ったそうです。

教皇は勝利を祝うテ・デウムのミサを執り行い、記念メダルを発行しました。

グレゴリウス13世の後援のもと、イエズス会は13000人の会士を持つ大きな組織になりました。

フランシス・ボルジアは、王女マルグリットとセバスチャン王子の縁組をまとめようとして1572年2月にフランスに滞在しているときに病に倒れ、9月30日にローマで亡くなりました。

*****

アンリ4世は、 1610年5月14日に狂信的なカトリック教徒フランソワ・ラヴァイヤックによって刺殺されたのですが、ラヴァイヤックはイエズス会の入会希望者だったそうです。

アンリ4世は宗教戦争を終結させ、カトリックとプロテスタントの共存を認めたナントの勅令を発布し、国内に安定をもたらしていました。国王の突然の死は宗教対立の再燃の可能性を高めたと言われます。

また長くなってしまいました。

最後までお読みくださりありがとうとざいました。ではまた。

アンリ4世について、愛と真実の翻訳ノートさんの記事↓