大聖堂の二重の意味*キリスト教と錬金術*ノートルダム大聖堂復活記念②

2019年4月の自作短歌

ノートルダムは火に包まれてパリ昏みたり 解きはなたるる魂もあるらむ/佐山みはる

尖塔が焼け落ちるショッキングな火災から5年。

ついに、パリの貴婦人が整形手術が終わり、復活しました。

自らの灰の中で生まれ変わるフェニックスのように。

焼け落ちた屋根は400トン以上の鉛で覆われていたため、融けた鉛の粒子が空気中に拡散し、近隣の通りや建物に降り注ぎました。

当初、行政当局は住民への危険はないとしていましたが、時の経過につれて周辺地域の学校の安全性や消火にあたった数百人の消防士、支援作業員らの健康被害に対する懸念が高まっているそうです。

*****

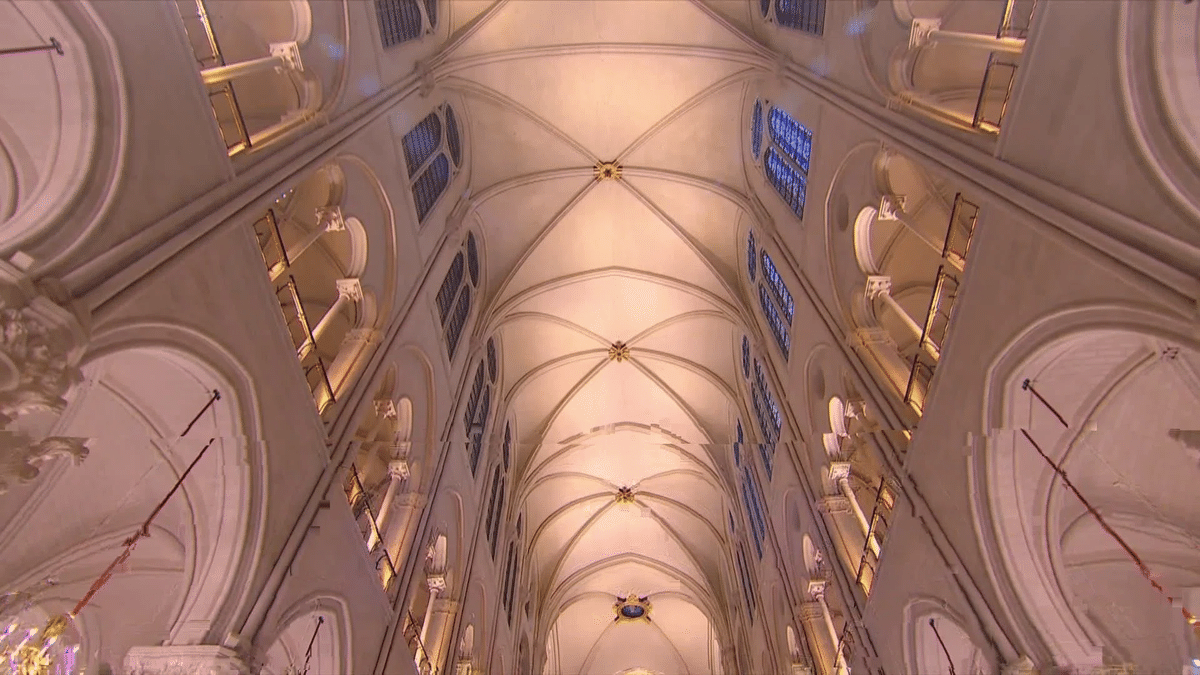

すごく美しくなりましたね。

以前の写真と比べると、ぶっちゃけ明るすぎないか?が第一印象でした。

(でも、写真と実際に目で見る明るさは違うかも)

教会は薄暗いぐらいがいいと思っているんですよね。

祈りを捧げる場所だから。

前回の記事で、ノートルダム大聖堂が建てられる前にはメロヴィング朝のキリデベルト1世が建てたサンテティエンヌ大聖堂があり、その前はイシス神殿があったということを書きました。

パリの名前に二重の意味があるように、ノートルダム大聖堂にも二重の意味があることを、今回の記事では書いていきます。

相変わらず長くなっておりますが、良かったらお付き合いください。

フランス革命後のノートルダム大聖堂

18世紀後半のフランス革命の10年間は、ノートルダム大聖堂はフランスのほかの教会と同様に財産を差し押さえられ、大聖堂の大きな鐘は溶かされるのを免れましたが、その他すべての青銅、鉛、貴金属が取り除かれるなど、破壊活動と略奪が繰り返し行われました。

西側のファサードにある聖書の王の28の像は、フランス王の像と間違えられ斬首されました。他のすべての彫像も(聖母マリアの像を除く)破壊された後は、倉庫として使用されました。

1793年に「理性の神殿」と改められ、オペラ形式の理性の祭典(フリーメイソンのイベントのようなもの)が行われたりもしました。

ノートルダム大聖堂の中央に設けられた人工の山の頂上にギリシャ風の神殿が建てられ、その神殿からオペラ座の女優が「自由と理性の女神」に扮して現れるといった趣向でした。

キリスト教の祭壇は取り壊されて「自由への祭壇」が設けられ、大聖堂の扉の上方には「哲学へ(et de la philosophie)」の碑文が石に刻まれました。

白いローマ風のドレスとトリコロールの帯を身にまとった少女たちが女神のまわりを動き回り、祭壇の上では炎が燃えていました。

共和国の第一執政官となったナポレオン・ボナパルトは大聖堂をカトリック教会に復帰させ、1804年にノートルダム大聖堂で皇帝に即位しました。

戴冠式はローマ教皇ピウス7世から油注がれたナポレオンが、シャルルマーニュの王冠のレプリカで自分自身を戴冠させ、次に妻のジョゼフィーヌを戴冠させました。

ジョゼフィーヌはフランス史上、マリー・ド・メディシスに次いで2人目の女王となりました。

19世紀のノートルダム大聖堂はパリ市民にも忘れられ、取り壊しが検討されるほど荒廃した状態に陥りました。

作家のヴィクトル・ユーゴー(Victor-Marie Hugo、1802年 - 1885年)は、小説『ノートルダム・ド・パリ』(1831年)を出版しました。

なにかで読んだ記憶があるのですが、ヴィクトル・ユーゴーは取り壊されそうになっているノートルダム大聖堂にパリ市民の関心を向けさせるため、大聖堂を舞台にした物語を書いたということでした。

『ノートルダム・ド・パリ』はすぐに大人気になり、何か国語にも翻訳され(日本では『ノートルダムのせむし男』という題で)、何千人もの観光客を引きつけました。

しかし建物はボロボロ。パリ市民に復興運動が高まり、1845年から1863年にかけて復興工事が行われました。

フランス革命から56年後のことでした。

これがあれを滅ぼすだろう

『ノートルダム・ド・パリ』の登場人物のひとり、ノートルダム大聖堂の司教補佐(司祭長)クロード・フロロが、国王ルイ11世の侍医ジャック・コワティエと、コワティェの友人でトゥーランジョーと名乗る男性(実は変装した国王)に語る印象的な場面があります。

部屋の窓を開けると、ノートルダムの巨大な聖堂を指さし た。

大聖堂は、ふたつの塔と石の壁と怪物のような臀部との黒い シルエットを星空にくっきり浮き立たせていて、 まるでパリのまん中にとてつもなく大きな双頭のスフィンクスが座りこんでいるみたいに見え た。

司教補佐はしばらく黙ってその巨大な建物を眺めていたが、 やがて溜息を ひとつつくと右手をテーブルに広げてあった印刷書のほうへ伸ばし、左手をノートルダム大聖堂のほうへ差し出して、悲しげな目を書物から建物へ移し ながら 言っ た。

「ああ!これがあれを滅ぼす だろう」

この謎めいた言葉について、次の章でユーゴーは「これ」とは「紙の書物」のことで、「あれ」は「石の書物」であると説明していました。

*****

長いので要約すると、『ノートルダム・ド・パリ』の時代背景は15世紀。

ヨハネス・グーテンベルクが活版印刷機を発明し、印刷革命が始まっていました。西洋初の印刷聖書グーテンベルク聖書(1455年)は、比較的安価で流通するようになりました。

グーテンベルク聖書は現在流通している聖書とは異なっており、カトリック教会の歴史の中で正典からはずされた「エズラ書三」、「エズラ書四」および「マナセの祈り」を含み、各書の冒頭にはヒエロニムスの言葉が付されている。

司教補佐のクロード・フロロが言う「これ=紙の書物」は、繰り返し印刷し大量に配布することが可能になった聖書を指しているに違いありません。

*****

またユーゴーは、以下のようにも語っていました。

人間の思想は、その形態が変わるにつれて表現様式も変わってゆくのだ。

新しい時代の代表的思想は、いつまでも古い時代と同じ材料や方法では記録されない。さすがにじょうぶで持ちのよい石の書物も、さらにいっそうじょうぶで持ちのよい紙の書物にとって代わられることになるのだ。

「石の書物」は教会、大聖堂を指しています。

まだ多くの人が自分用の聖書を持っていなかった時代には(文盲の人も多かった)、教会で聖書のストーリーにちなんだ絵画や彫刻を見たり、司祭による聖書を引用した説教を聞くことは神と自分を繋ぐ、とても大切な機会だったと思います。

しかし時代が変わると必ず表現の仕方も変わるように、印刷機が発明されたことで、神の言葉も「聞く」から「読む」に変わっていったのです。

*****

クロード・フロロが言った「これがあれを滅ぼす だろう」にはもうひとつの意味もあったとユーゴーは書いています。

「つまりひとつの技術がもうひとつの技術を追い払おうとしている、という 意味があったのだ。言い替えれば、印刷術は建築術を滅ぼすであろう、ということなのである」と。

事実、世界のはじまりからキリスト紀元の15世紀の末までは、建築は人類の持っていた偉大な書物の役目をつとめてきた。能力や知能のさまざまな発展段階にあった人間の主な思想表現の手段となってきた。

『ノートルダム・ド・パリ』の著者序文で、ユーゴーは「聖堂そのものも、そのうちにはおそらくこの地上から消え去ることであろう。」と書いていました。

奇跡的にもノートルダム大聖堂は復興し、21世紀の今も存在していますが、再び宗教改革のようなことが起きれば消え去るかもしれませんね。

運が良ければ、バーチャル空間に残るでしょう。

現在の紙の書物は電子化が進み(私も最近は電子書籍で読む機会が増えています)、世界中の全書物が電子化されることは決してないでしょうが、こちらも運がよければ良書は残り、さらに「読む」から「見る」あるいは「脳に直接DLする」とかになっていくのでしょうかね。

*****

「石の書物」と錬金術

スピノザが日本の五重塔を「凍れる音楽」と評価したように、寺院建築はただ人や物を収容するために建てられたのではありませんでした。

正体不明の20世紀の錬金術師フルカネリ(fulcanelli)は、著書『大聖堂の秘密』で大聖堂を「沈黙の傑作」「石の書」「百科全書のようだ」と書いています。

ノートルダム大聖堂を含む大聖堂に掲げられている絵画やレリーフや聖人の彫像は、石に書かれた書物だと言っているわけですね。

フルカネリの名前(偽名)は、古代ローマの火の神ヴァルカンと、聖なる火を意味するエルという単語を組み合わせたものです。

ヴァロワ家の一員という説があります。

さらにフルカネリは、ゴシック建築の大聖堂は伝授(イニエーション)と学問と芸術の聖域であり、キリスト教の栄光に捧げられた作品と見るべきではないとし、「ヴィクトル・ユーゴーが(ノートルダム大聖堂を)ヘルメス学の要約と述べたことに異論がない見本である」と述べています。

しかし、それは暗号のようなものなので、象徴の意味を知らなければ深く理解することができません。

ノートルダム大聖堂の外観

いくつかの例外はありますが、大聖堂は基本的に十字架の形をしています。

正面入り口を西(もしくは北西)に開き、奥にある主祭壇、聖所は東(南東)です。

これは西から入ってきた信徒が、まっすぐに聖所(陽が昇る東)に向かうための設計です。

キリスト教的に、東はキリスト教が生まれた土地(パレスチナ)やエデンの園があった場所を指します。

つまり、人類の始まりであったエデンの園、神の御許に向かっていくという意味があるようです。

キリスト教の初期は方角を定めていなかったようですが、東方教会(東ローマ)は初めから東に祭壇を置いていたそうです。

現代の新しい教会には方角縛りはないようですね。

*****

私が思うに、キリスト教が異教徒を取り込むうちに、太陽信仰のミトラ教やゾロアスター教に寄せていったんじゃないかと思います。

ノートルダム大聖堂も入り口は西、後陣は東です。

後陣は半円と決まっており、よく見ると十字架ではなくエジプトの「アンク」を象ったものです。アンクは環付き十字です。

『ノートルダム・ド・パリ』の登場人物、せむし男のカジモド(Quasimodo)はノートルダム大聖堂の前にかつてあった聖クリストフォロス(クリストフ、クリストファー)の巨像のところに捨てられていた子供だったという設定です。

聖クリストファー(ギリシア語「キリストを背負うもの」)は、橋が掛けられていない川を人々を背負って運ぶ仕事をしていた。 身長2.3 mほどあり、恐ろしい顔をしていたという。

クリストファーがキリスト教徒になる以前、レプロブスという名前だった頃、ある日、小さな男の子が川を渡りたいとやってきました。

川を渡るうちに男の子は異様な重さになり、あまりの重さに男の子がただものでないことに気づいたレプロブスが丁重に名前をたずねると、男の子は自らがイエス・キリストであると明かした。

イエスは全世界の人々の罪を背負っているため重かったのである。

川を渡りきったところでイエスはレプロブスを祝福し、今後は「キリストを背負ったもの」という意味の「クリストフォロス」と名乗るよう命じた。

ノートルダム大聖堂の聖クリストフの像は1781年に撤去破壊されているため、ユーゴーは実際にはそれを見たことはありませんが、わざわざ聖クリストフを登場させたのは意味があったのでしょう。

フルカネリの著書に、アミアン大聖堂に幼子イエスを背負った聖クリストフの像があると書かれていたので検索してみると2つありました。

フルカネリは、カバラ的な解釈によってクリストフの「キリストを担う者」とは、「クリゾフ」つまり「金を担う者」であると述べ、クリストフの寓意は錬金術における「水銀」を象徴していると記しています。

クリゾフは、ギリシャ語で金を作ることを意味するクルスポイラに由来する。

錬金術において、クリソポイア(古代ギリシア語の χρυσοποιία(khrusopoiía) という用語は、金の人工的な製造を指します。

アリストテレスによれば水銀の色は灰色か紫とされており、聖クリストフの像は灰色や紫色に塗られていた可能性があるとのことでした。

※イエスは「太陽の作用を受けた硫黄」あるいは「生まれつつある金」の表象。

『ノートルダム・ド・パリ』の主人公とも言えるカジモドが、聖クリストフ像の前に捨てられていたのは、カジモドを全世界の罪を背負った小さなイエスとオーバーラップさせようとしたユーゴーの試みだったのでしょう。

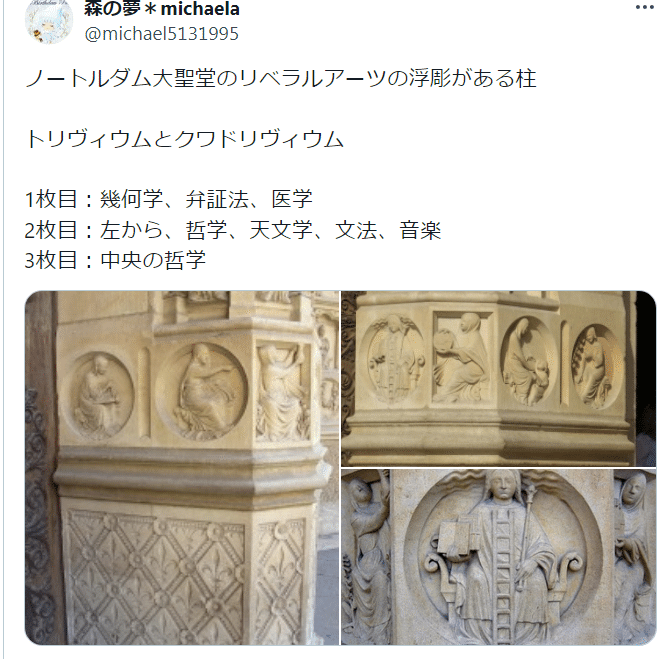

自由七科(リベラル・アーツ)

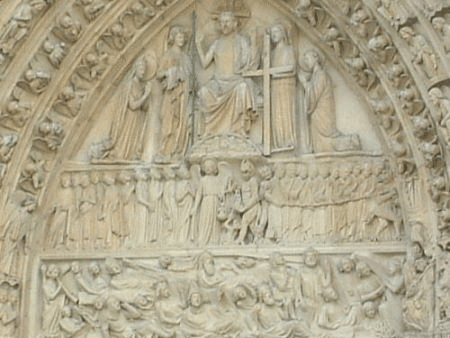

広場に面した西側正面の中央扉口の上には「最後の審判」のレリーフがあります。右扉口には聖母マリアの戴冠式。左扉口は重要な聖人たち、特に聖母マリアの母である聖アンナの生涯を表しているそうです。

「最後の審判」の下にある中央の柱には、キリスト像の下部に学問を表すレリーフがあります。

中央の「哲学」のレリーフは、9段の梯子と椅子に座った女性の姿が描かれています。女性は左手に主権を意味する王笏を持ち、右手には2冊の本(1冊は開いた状態、もう1冊は閉じた状態)を持っています。

Wikipedeiaによると、開いた本は公的な知識、閉じている本は秘教的な知識を象徴しているそうです。

女性の頭上には雲状のものがあります。額が雲に触れるほど、哲学を極めているということなのでしょうか。

梯子にはどんな意味があるのでしょうか。

フルカネリは「哲学」の女性を聖母マリア、または古代ギリシャの大地母神キュベレーであると解釈しているようです。

これと比較されるのが下の、ランのノートルダム大聖堂のステンドグラスの絵柄です。

ランの大聖堂は、ノートルダム大聖堂の2年前の1161年に建設が始まりました。

北のバラ窓に9つのメダリオンモチーフがあり、中央が「哲学」の絵柄です。聖堂内からの撮影なので左右反転しています。

手にしている本は1冊のようですね。

12世紀までに、「哲学者と王笏と梯子」というモチーフが伝えられていたことがわかりますね。

*****

ノートルダム大聖堂は何度となく改装されており、入り口を二分していた中央の柱は1771年に一度撤去されていました。

以下の2枚を見比べると、1841年には中央柱が無いのがわかります。

以前の柱は行列の入り口を妨げていたため、建築家スフロによって1771年に自主的に破壊されました。

ヴィクトル・ユーゴーの『ノートルダム・ド・パリ』の大ヒットによりノートルダム復興運動の高まりを受けて、1844年-1864年にジャン=バティスト・ラシュとウジェーヌ・ヴィオレ=ル=デュクによる大規模な修復が行われました。

その際、古いものを忠実に再現するなかに、錬金術師のイメージを導入したと言われています。

ランの大聖堂の「哲学」のメダリオンとは違う変化(哲学者が男性から女性に、閉じた本が追加)がこの時に加えられたと考えられます。

デュクの改修前の柱を描いたジルベールの本では、そこにあった像が錬金術師の像ではなかったことがはっきりとわかる。

賢者の梯子

ノートルダム大聖堂のWikipediaには、梯子は錬金術師が普通の金属を金に変えようとする探求でたどった段階を象徴していると書いています。

フルカネリは『錬金作業において連続して起こる九つの作用(段階)の間に錬金術が所持しなくてはならぬ忍耐をあらわす「賢者の梯子」である。』と述べています。scala philosophorum

*****

賢者の石を創り出す大いなる作業(マグナムオーパス)には3つの段階(過去には4つの段階でした)があります。

・「ニグレド」(Nigredo)黒化(腐敗) : 個性化、浄化、不純物の燃焼

・「アルベド」(Albedo)白化(再結晶) : 精神的浄化、啓発

・「キトリニタス」(citrinitas)黄化(黄金) : 変容、完成(15世紀以降しだいに下の「ルベド」へ統合されるようになった)

・「ルベド」(Rubedo)赤化(賢者の石) : 神人合一、有限と無限の合一

錬金術はやらなくとも「黒→白→赤」の段階を覚えておくと、思いがけなく象徴の意味が理解できる時があります。

*****

梯子といえば、ヤコブの梯子やフリーメイソンの梯子も浮かびますね。

フリーメイソンの梯子の絵は他にもありますが、上の絵の梯子では9段目か10段目、11段目からかな?大きな「鍵」がぶら下がっていますね。

この「鍵」に深い意味があるのでしょう。

ここからは私の推測ですが、

空中に宙ぶらりんになった「鍵」が10段目より上、ノートルダムの浮彫の女性の頭上に雲がかかっていたように、そこは雲の上、つまりは天上に近づくための鍵であり、それを引き寄せることが重要なのではないでしょうか。

もう一度浮彫を見てみると、閉じられた本には帯のようなものが巻かれていて封印されているのがわかります。

先に述べたように「閉じている本は秘教的な知識」を象徴しています。

おそらくですが、閉じられた本を開くには「鍵」のようなものが必要で、それは梯子の10段目にあるのでしょう。

*****

錬金術師は自然哲学者

フルカネリは「これが、ゴシック寺院という『沈黙の書』の哲学の章の題名であり、重々しい石の頁でできた玄奥の聖書の扉絵であり、キリスト教の大作業の正面に捺された世俗の大作業の印璽である。」と書いています。

*****

錬金術は「金を作る」というイメージが強すぎるため、返ってそれが一般の誤認識を呼んでいるように思います。

錬金術における最大の目標は賢者の石と呼ばれるものを生成することを目的としていますが、非金属を金に変える、すべての病気を治したり寿命を延ばす薬を作るほか、自然の秘密を明らかにする知恵をもたらします。

彼らがそれを「石」と呼んだのは、それが重くて結晶質で、哲学的な石であるという意味でした。

なぜならその創造のプロセスには哲学的な知恵、彼らが自然と呼んだ「古代の祖先の知恵」の知識が必要だからです。

錬金術師が「自然と呼んだ「古代の祖先の知恵」の知識」と言われているものが、浮彫の閉じられた本であると考えられます。

*****

ノートルダムの錬金術師

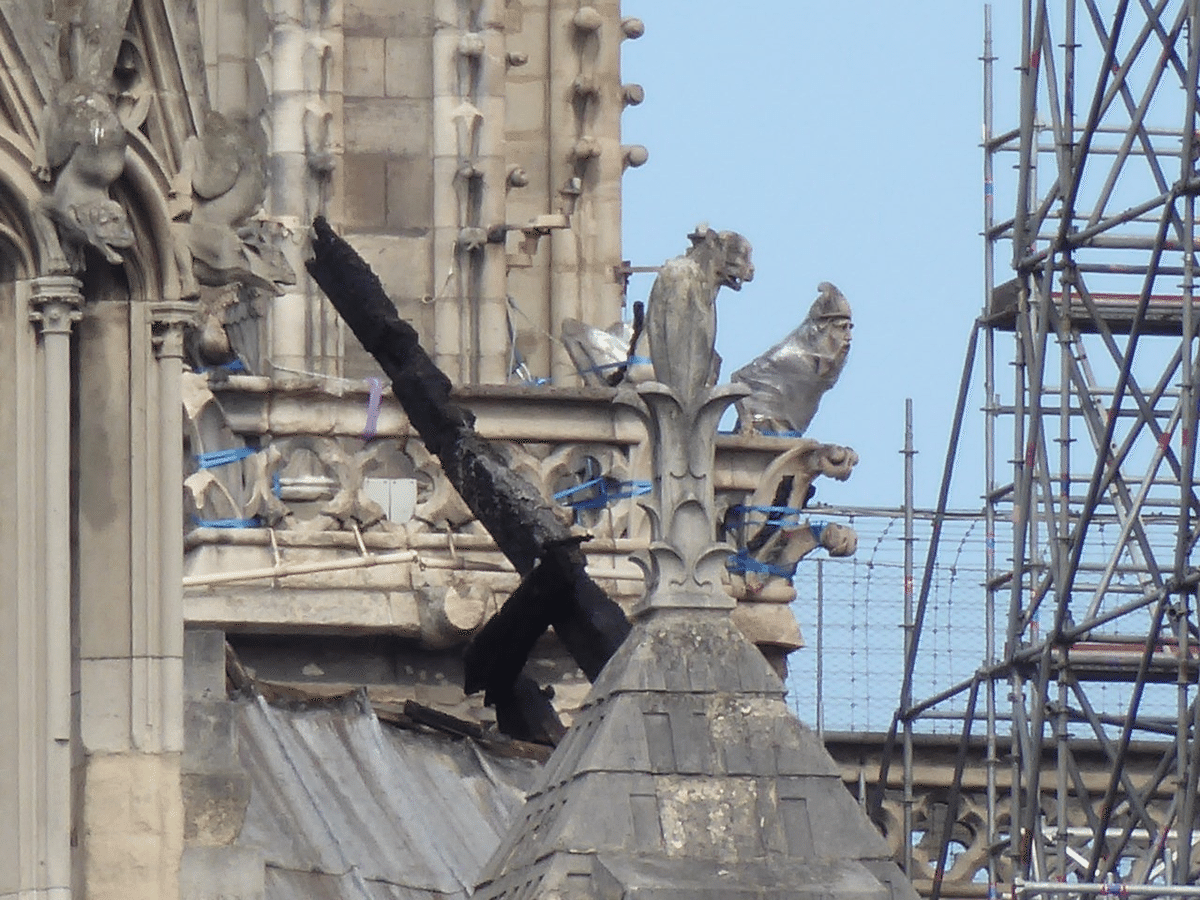

ノートルダム大聖堂の数多くのガーゴイルや奇妙な姿のキメラ(通常はライオンの体とヤギの頭を持つ神話上の混血の生き物)たちはよく知られていると思いますが、その中にフリギア帽をかぶった「老人」が混ざっています。

第2ギャラリーの上の回廊にいるこの老人は、フルカネリ曰く錬金術師だそうです。

老人はバルコニーから身を乗りだし、顎髭に手をやりながら、じっと何かを注視しています。

実際ノートルダム大聖堂に行ったことがない私は、老人が何処の方角を向いていて、何を見ているのかわかりませんでした。

火災の後、X(Twitter)にUPされていた画像では老人は無事だった様子。

2枚目の写真から老錬金術師の位置がわかりました。

なんと老人は、火災を最前列で見ていたのですね。

老人は南の翼廊の屋上に立ち、見ていたのはおそらく尖塔越しの北東の方角でしょう。

なぜ北東かと思ったかというと、北東には重要な意味があるからです。

これらの写真を撮られた方が、2024年7月30日に続報をUPされていました。

それによると老人の向かいに、真新しい「トランペットを持った天使」が追加されているとのこと。

トランペットを持った天使・・・ヨハネ黙示録の天使を思い出したのは私だけでしょうか。

最後の審判の合図でしょうか。

長くなりましたので続きは次回に送りたいと思いますが、ノートルダム大聖堂はカトリックの教会である(私は「あった」と過去形で言いたいですが)と同時に、錬金術の実践を記録した場所であったと考えられます。

事実、世界のはじまりからキリスト紀元の15世紀の末までは、建築は人類の持っていた偉大な書物の役目をつとめてきた。

能力や知能のさまざまな発展段階にあった人間の主な思想表現の手段となってきた。

次はノートルダム大聖堂のバラ窓について書く予定です。

よかったらまたお付き合いください。

最後までお読みくださりありがとうございました。

ではまた。