ブランドは「スタイル」から「スタンス」の時代へ ──理念から始める、インサイドアウト・ブランディング

『この意見広告を経て、ヘラルボニーのスタンスは明確になりました』

世界各国の革新的なスタートアップを評価する「LVMH Innovation Award 2024」にて、日本企業として初めてのファイナリスト選出・受賞を果たし、国内外で注目される株式会社ヘラルボニー。冒頭の言葉は、そんな彼らと共に2020年に手がけた意見広告について、代表の松田崇弥さんが「ヘラルボニー100年史」という企画の中でふりかえったものです。

以前の記事でも書きましたが、僕はこの「社会や生活に対する向き合い方=スタンス」こそが、これからのブランドづくりにおいて特に重要な視点だと考えています。そしてそのスタンスの軸となるのが、まさに理念です。

こんにちは、BIOTOPEのブランディングディレクター・松隈太翔です。シリーズ4本目のテーマは「理念とブランドづくり」です。

理念を軸とした「スタンス」がブランドにとって重要となっている背景や考え方についてあらためて触れると共に、理念を中心にブランド全体を変容させていくための「インサイドアウト・ブランディング」のアプローチを紹介し、理念をブランドづくりに活かしていくためのヒントをお届けしたいと思います。

生活者とブランドとの関係性の変化

いま、ブランディングを語る上で外せないキーワード、それは「透明性(Transparency)」と「真正性(Authenticity)」。

インターネットやSNSが広く普及した現代社会は、情報が透明化しているため、耳心地の良いことを語ったとしても実態と異なっていると簡単にバレてしまいます。その結果、真正性の欠如によりブランドを毀損してしまうことになります。

価値のある商品の模造品が簡単に製造できる現代において、真正性の重要性は殊更に増している。

情報が透明化し、さまざまなウラとオモテが見える感覚を得られるようになった一方で、フェイクニュースや特殊詐欺や陰謀論といったものも溢れ、「騙されたくない」という心理が強く働きやすくなっていることも影響しているのかもしれません。

こうした情報環境の変化や生活者の価値観や心理の変化は、生活者とブランドとの関係性をも変化させています。僕の師匠のひとりでもある EVERYDAY IS THE DAY の佐藤夏生さんは「上に立つブランドから、前に立つブランドへ」と言っていましたが、まさに縦軸の関係性から横軸の関係性へシフトしているように思います。

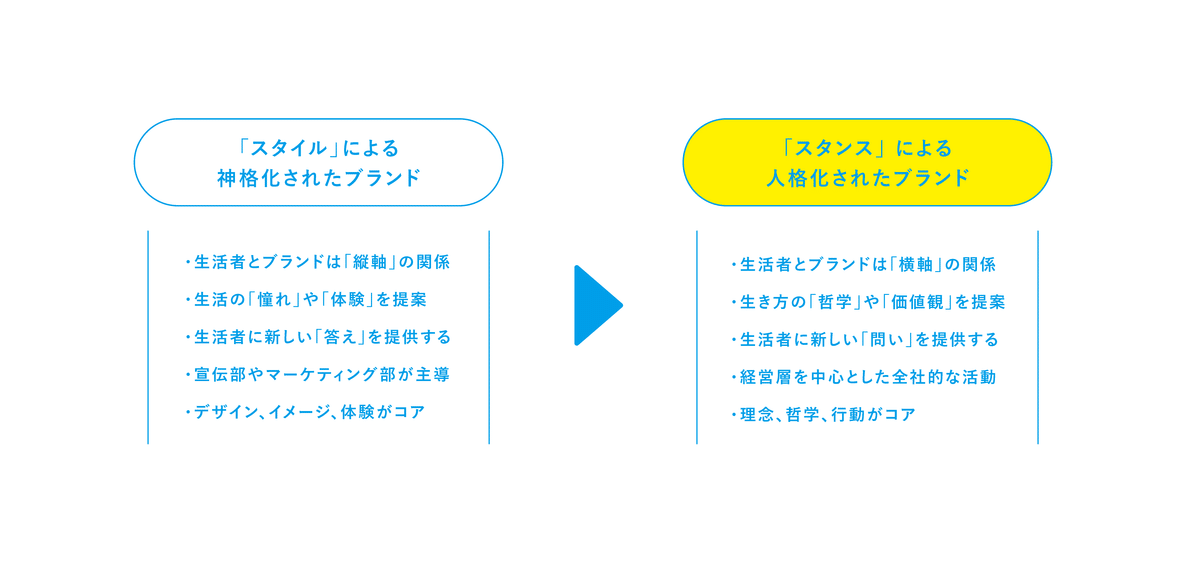

「スタイルによる神格化」ではなく、「スタンスによる人格化」へ

縦軸の関係性のイメージが強いラグジュアリーブランドの世界でも、「クラフトマンシップと人間主義的経営」というスタンスを明確にするブルネロ・クチネリのようなブランドが支持を集めていますし、「コンシャス(意識の行き届いた)ラグジュアリー」と呼ばれる新しいラグジュアリーの潮流はまさにそうした変化をよくあらわしていると思います。

日本のアパレルブランドで初めて『B Corp認証』を取得したコンシャスなブランドであるCFCLの高橋悠介さんは、2021年度の「毎日ファッション大賞」新人賞・資生堂奨励賞を受賞した際のインタビューでこのように語っています。

“デザイナーの美意識を投影する衣服を作るより、社会に対する意思表示を明確に示すことが重要”

僕なりの解釈でいえば、「スタイル」から「スタンス」へ。高い場所で「信者」に支えられるブランドではなく、自分たちと同じ地に足をつけ、そのブランドらしい姿勢で社会と向き合いながら「仲間」と生きていくブランド。

縦軸の「権威性」ではなく、横軸の「共感性」のあるブランドが愛されるようになっているように思います。

HIP HOPグループ・ライムスターの楽曲『スタイル・ウォーズ』の歌詞に、『愛とプライドかけ 粋を競う / Skill to kill 心意気を競う』というリリックがありますが、まさしく「スタイル」の根っこにある「心意気=スタンス」で競う時代になっているのではないでしょうか。

先に触れた時代性や関係性のシフトもふまえ、僕は「強いブランドづくり」に起きている変化を次のように捉えています。

強固なスタイルをもって「憧れ」や「正解」を上から与える「神格化されたブランド」ではなく、地に足をつけながら、新しい「見方」や「問い」を提供してくれる「人格化されたブランド」。

まさにブルネロ・クチネリやヘラルボニーのように、しなやかで芯のあるスタンスをもった顔の見えるブランドが支持を得る時代へ変わってきていると考えています。

では、顔の見える人格化されたブランドをつくっていくためには「スタンス」さえあれば十分なのでしょうか。もちろん、そんなことはありません。

『京セラフィロソフィ』でおなじみの稲盛和夫さんは「人格=性格+哲学」と語っていましたが、僕は「5つのS」の視点で捉えることをオススメしています。

強いブランドをつくる「5つのS」

ブランドとは、生活者の頭の中に蓄積された、期待につながる「らしさ」。

ブランディングとは、あらゆるタッチポイント、あらゆる活動を通して、ブランドをつくり、愛される存在になること。

以前の記事で、僕は「ブランド」と「ブランディング」という言葉をこのように定義しました。そして、「らしさ」を貯めるための一貫性を保つ軸となる「ブランドコア」について説明しましたが、今回はそのブランドコアの要素や構造にも着目して説明したいと思います。

「5つのS」の中でも、核となるのが「スタンス(Stance)」です。ミッション、ビジョン、バリューズ、パーパス、フィロソフィーといった、いわゆる「理念」。

ちなみに、「パーパス(社会的存在意義)」は必ずしも絶対ではないというのが僕の考えで、ブランドによってスタンスの立て方が異なるという前提に立っているのが、「パーパスブランディング」との違いです。

ミッション型、パーパス型、フィロソフィー型、さまざまスタンスの立て方があると考えています。

このスタンスを軸に、ブランドの「人格」や「世界観」を構築していくために重要な視点が「スタイル(Style)」、「ステイタス(Status)」、「スペック(Spec)」です。

ルック&フィール、トーン・オブ・ボイス、ビジュアル・アイデンティティなど、ブランドの様式に関する「スタイル」。ブランドの歴史、文化的背景やターゲット・トライブ、ブランドの認知やイメージといった社会的な属性に関する「ステイタス」。価格や性能、機能的価値といったブランドの品質に関する「スペック」。

それぞれが、それぞれを支える関係になっているか。スタンスを補強する、あるいは整合性のとれたものになっているか。足りない要素はないか、余計な要素は入っていないか。スタンスを中心にチェックしていきましょう。

5つ目のSは、「ストーリー(Story)」です。スタンス、スタイル、ステイタス、スペック、それらを一貫性のある物語にまとめあげることでブランドに血が通い、生活者と共有できるものになります。

Stance:理念、ミッション、ビジョン、バリューズ、パーパス、フィロソフィー等

Style:ルック&フィール、トーン・オブ・ボイス、ビジュアル・アイデンティティ、デザインコード等

Status:ブランドの歴史、文化的背景、ターゲット・トライブ、イメージ、属性等

Spec:価格、性能、品質、機能的価値等

Story:上記をまとめあげるブランド固有の物語

特に真正性が厳しく問われる現代において、スタンスを語るためにはその動機(原体験)まで掘り下げたストーリーが求められます。まさにサイモン・シネックさんの「ゴールデンサークル」よろしく、『Whyから始めよ!』ということですね。

「理念をブランドに実装する」とは

いままでのブランディングといえば、「スタイル」と「ストーリー」に重きを置いていたように思います。また「ストーリー」については、広告コミュニケーションを中心としたフィクションのストーリーが多かった。

しかし、いまは「透明性」「真正性」の時代。求められるのはドキュメンタリーであり、実態をつくること。タッチポイントは企業活動のすべてです。

外側からイメージをつくりあげていくブランディングではなく、内側から理念を軸にブランドの変容を促し、熱量を高め、表現や行動につなげていく。僕が「インサイドアウト・ブランディング」と呼ぶアプローチを重視しているのは、こうした理由です。

そうはいっても、抽象的すぎてイメージがつかめない。そんな声も聞こえてきそうですので、僕の考える「インサイドアウト・ブランディング」を実践しているブランドをご紹介したいと思います。

まずはやはり、ヘラルボニーがその代表例でしょうか。

僕自身、いくつかのプロジェクトをご一緒させていただいていますが、毎回驚くのは社員の意思と熱量。これが基盤にあるからこそ、広告やブランデッドコンテンツなどの分かりやすい対外発信はもちろん、プロダクトやサービス、顧客体験、またビジネスモデルそのものを通して、自分たちはどのような理念を持ち、どのようなスタンスで社会と向き合っているのかということを発信しているように思います。

幅広い年代から支持されるファッションブランド「minä perhonen(ミナ ペルホネン)」も参考になります。

古くならないデザイン、長く使える物作りを通して、「せめて100年続くブランド」を目指していると創設者である皆川明さんが語っていますが、彼らのスタンスを象徴するもののひとつが東京・青山にあるショップ「コール」。

販売職の多くが若い年代に偏りがちとされるファッション業界において、コールで働く販売員には60代のスタッフはもちろん、80歳を超える方もいたそうです。

オープン時のスタッフ募集の要項に、「人生経験豊かな方、心が健康で100歳! 大歓迎です!」とあえて記し、実際に採用を進めていったそうです。とても「ミナらしい」ですよね。

仕事とは生きることの一部をなしていて、家族や隣人など誰かの役に立って「嬉しい」ということを、生きている限り感じ続けたいというのが人間の本質ではないかと。それを世にも問うてみたいと思っています。(中略)さらに言えば、社会にこういう働き方があると提示することは、ミナという会社が既成概念とは違う方法でアパレルを営んできた姿勢ともつながります。

自分たちのフィロソフィーをもとに、業界の慣習に問いを投げかけ、スタンスを示している好例だと思います。

いかがでしょうか。内側から実態をつくり、ブランド「らしさ」をつくっていく。そのイメージが掴めてきたでしょうか。

ここに挙げた2つのブランドの事例を見ても分かる通り、こうしたブランドづくりは宣伝部や事業部の単位では出来ません。企業としてのブランドづくりは、経営層がリードしていく意識を持つことが欠かせないと思います。

では具体的に、どのように進めていけばよいのか。ここからは実際のプロセスを説明して本記事を締めていきたいと思います。

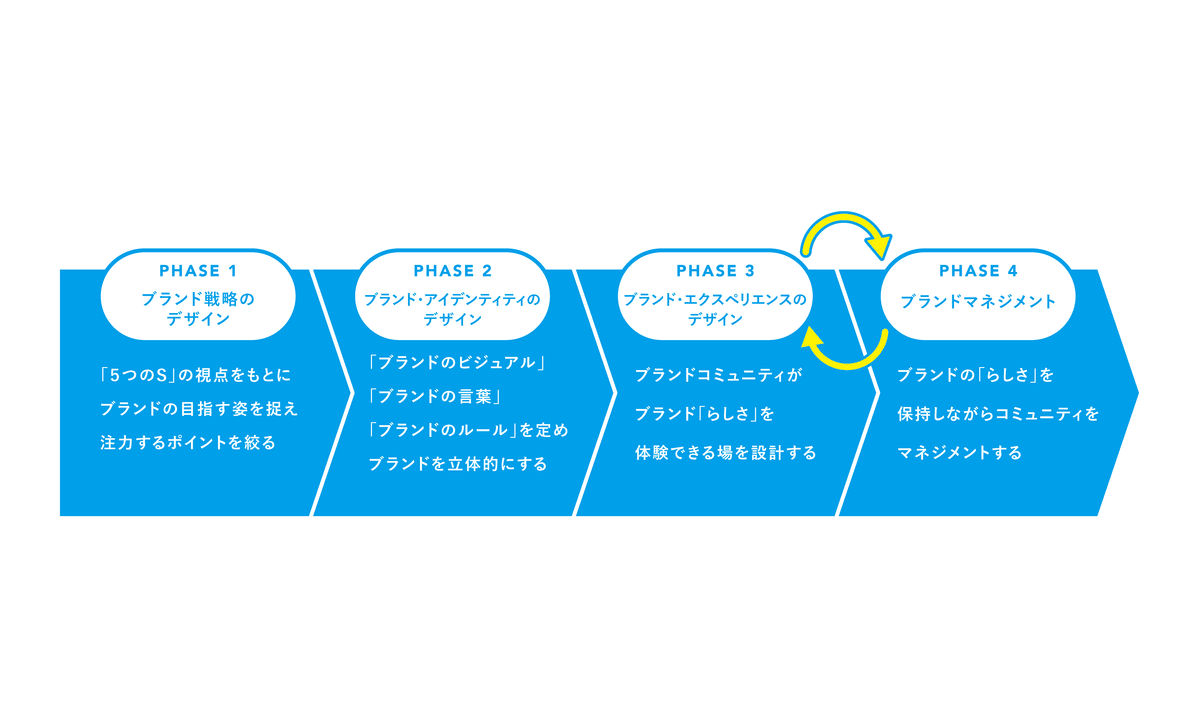

「インサイドアウト・ブランディング」の進め方

各企業・ブランドによって状況や進め方は変わってきますが、大きく「4つのフェーズ」に分けて、それぞれのフェーズにおけるポイントを簡単に紹介します。

第1フェーズ:ブランド戦略のデザイン

ブランドの「らしさ」を構成する要素を規定するフェーズです。先に挙げた「5つのS」を言語化していくプロセスと考えていただければ良いと思います。ちなみにポイントは「戦略のデザイン」であること。つまり、現状把握だけではなく、未来のあるべき姿を捉え、そこに向けた重要な要素を絞ることです。

信念、哲学、ビジョンなど。ブランドの核となるスタンスを明確にするためには「ブランド=自分たち」にしっかりと目を向けると同時に、「ブランドと社会」の関係性を捉え直す、つまり「社会の見立てを持つ」ことが肝要です。

丹念なリサーチやインタビュー、ワークショップなどを取り入れ、経営層はもちろん、プロジェクトメンバー個々人の思いや意思、好きの源泉を引き出したり、未来洞察的なアプローチによって社会を捉え直せるようにファシリテーションしていきます。

第2フェーズ:ブランド・アイデンティティのデザイン

規定した「5つのS」をもとに、ブランドの「らしさ」を立体的に組み上げていくフェーズです。ロゴやカラーやフォントといった「ブランドのビジュアル」のデザイン、タグラインやステートメントといった「ブランドの言葉」のデザイン、そしてそれらを端的にまとめた「ブランドの設計書・ガイドライン」のデザインをおこないます。

また、「ブランド・アーキタイプ」などのフレームワークも活用し、ブランドのあるべき「人格」を探求していきましょう。

アートディレクターやコピーライターも加わり、ブランドの視覚的・言語的要素を具現化を進めます。「戦略」を「クリエイティブ」に翻訳する重要なプロセスです。

第3フェーズ:ブランド・エクスペリエンスのデザイン

ブランドの「らしさ」、とりわけ「理念」を「体験できる場・接点」の設計をおこないます。このときに僕が重要だと考えているのは、「体験の対象」と「体験の目的」をどう捉えるか、ということです。

一般的な「対象」の捉え方でいえば「インナー(従業員)」と「アウター(顧客)」でしょうか。しかし、企業のウラもオモテも見えやすい現代においては、あえてそこで線引きするのではなく、ひとつの生態系のように「ブランドコミュニティ」として捉えた方が本質を掴みやすいと思います。

熱狂は内から伝播していくので、「従業員」というよりも「コミュニティのアンバサダー」のように捉えていくと良いかと思います。

そして「目的」の捉え方。スタンスを起点にブランドを活性化させる「アクティベーション」、スタンスを共有するカルチャーの醸成を図る「カルティベーション」、そしてスタンスの体現者や成果をコミュニティで祝う「セレブレーション」。僕はよく、この3つの観点で捉えています。

本記事の冒頭で紹介したヘラルボニーの意見広告はまさに「アクティベーション」ですし、ミナペルホネンのショップ「コール」の事例はブランドコミュニティに対する「カルティベーション」だと思います。「セレブレーション」巧者なブランドでいうと、やはりNIKEでしょうか。昨年の『WINNING ISN'T FOR EVERYONE』キャンペーンでも、アスリートの"勝ちにこだわる姿勢"の賞賛を通して、NIKEのスタンスを明確に示していたように思います。

先にも書いた通り、重要なのは「実態」をつくっていくことですので、商品開発、事業開発、採用活動、人事施策、組織カルチャー醸成、投資活動などなど、ブランディングとしての打ち手は企業活動のすべてに広がっていると捉えるべきだと思います。

第4フェーズ:ブランド・マネジメント

最後のフェーズ、というよりも、ここからが長い道程ですが、愛されるブランドになるために「らしさ」を保ちながらブランドをマネジメントしていくフェーズです。実際には、第3フェーズと第4フェーズを行ったり来たりするイメージが近いかと思います。

「5つのS」の視点をもとに、自分たちのブランドの「らしさ」とは何か、どのような「人格」なのか、変化する社会の中でいつの間にか「ズレ」ができていないか。継続的にチェックし、意識することを心掛けましょう。そうすることで、思わぬ事態にもブランドとして適切な対応をとることができます。

最近でいうと、Soup Stock Tokyo の「離乳食提供に対する反響への声明文」は見事だったと思います。自分たちのスタンスや人格を理解しているからこそ、「炎上」といわれるような状況に陥ったときにも、盲目的にピンチと受け取るのではなく、スタンスを明確にするチャンスと捉えることもできるのです。

以上、4つのフェーズをぜひ参考にしてみてくださいねっ。

と、さらっと書きましたが、お察しの通り、簡単なことではありません。

簡単なことではありませんが、理念をブランドの軸に据え、内側から変容させていきながらブランドの「らしさ」をつみあげていくプロセスこそが、芯のある強いブランドづくりを実現するアプローチであると信じています。

中小企業こそ、理念を軸としたブランディングを

ここまで「ブランドと生活者との変化」や「ブランドづくりの考え方・進め方」について、「縦軸から、横軸へ」、「スタイルから、スタンスへ」、「神格化から、人格化へ」など、様々な表現で説明してきました。

ここで最後に、もうひとつ提示するならば、「What/ When/ Howから、Why/ Who/ Whereへ」と表現することもできそうです。すなわち「Why(理念や哲学)」「Who(実態や人格)「Where(地域性や文化的背景)」というコンテクストがブランドにおいて重視されるようになってきているということです。

こうした時代にあるからこそ、僕はこの理念を軸とした「インサイドアウト・ブランディング」は、地方の中小企業にこそオススメしたいと思っています。

これまでも、また現在も、そうしたクライアントとお付き合いさせていただいておりますが、大企業と比べて意思決定が早かったり、全社的なアプローチがしやすかったり、地域性や文化性を活かしやすい環境にあったり、スタンスの尖ったニッチブランドを目指しやすかったり。

とても相性が良いと感じています。

また、前回の記事でも触れましたが、僕の父親は、福岡の田舎町にある中小企業の経営者でした。いわゆる町工場の社長として社員の方々と共に必死に働いていた姿を、いまも覚えています。だから中小企業のチカラになりたいという思いがずっとある、ということも最後につけくわえておきたいと思います。

理念から始める、インサイドアウト・ブランディング。

もし興味を持っていただけましたら、お気軽にご相談ください。

もちろん、中小企業の経営者に限らず、ご連絡をお待ちしております。

連載:理念を現場につなげるデザイン

プロジェクトのご相談は下記より

text by Taisho Matsuguma

design by Minori Hayashi