「CROSSOVER」NSNO Vol.20/ 22-23 エバートン ファンマガジン

◇はじめに

唐突だが、まずはこちらのカッコイイ動画からご覧いただこう。今号の主役、シェーン・ダイシの監督としての信念、キーワードが詰まったショート・ムービーだ。貫禄、威厳、迫力のあるキメキメな43秒をどうぞ!

"The minimum requirement ...

is Maximum effort."

渋いぜ…

こちらの動画はUCFB(Universal Campus Football Business)という2011年にバーンリー・ターフムーアで開設された、フットボール及びスポーツプログラムを受講できる専門学校のCM。現在はウェンブリー・スタジアムやエティハド・スタジアムにもキャンパスが開設されている。

この動画でシェーン・ダイシが述べたワードたち…。

エバートン就任後のインタビューをご覧になった方は、聞いたことのあるフレーズをいくつか発見できたと思う。バーンリーで培った経験と、確固たる信念を新天地エバートンでも貫いていこうとする証左だろう。

▼

さて、どんなクラブにも、''モットー''とされる言葉やフレーズが存在するが、バーンリーFCの練習場「バーンフィールド・トレーニングセンター」の壁や柱の一角には、いくつかのチーム・スローガンが掲げられているという。

中でも有名なのは、

"Legs. Hearts. Minds."

💪 Legs, Hearts, Minds

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 6, 2022

𝑰𝒕'𝒔 𝒂 𝒘𝒂𝒚 𝒐𝒇 𝒍𝒊𝒇𝒆 👊 #LegsHeartsMinds | #UTC pic.twitter.com/x0aNwhiTSE

彼らのカラーが滲み出る、シンプルで力強いフレーズだ。

そして冒頭のムービーで放たれた、ファンにとっては聞き馴染みのある台詞、

"The minimum requirement is Maximum effort."

こちらもその一つ。ワイルドなハスキーボイスで結ばれた言葉には、彼の個性故かたくましさと説得力が備わっている(ラファ・ベニテスの口癖、"ローマは一日にして成らず''は全然パワーが無かった)。

''最低限必要なのは最大限の努力''と記された、かつての指揮官のメッセージ。果たして、彼が去った練習場にその信念は今も残されているのだろうか。

▼

22-23シーズン、魅力的なフットボールを披露するヴァンサン・コンパニ率いる"クラレッツ"は、熾烈な競争下にあるチャンピオンシップで猛威を奮っている。皮肉にも、ダイシの尽くしてきたエネルギーとは毛色が異なるようだ。

昨季までのトップリーグ在籍時には、「限られた資金で」と枕詞のように決まり文句が添えられた。ランカシャーの小さな町バーンリー、その人口はウェンブリー・スタジアムの観客席に優に収まる数である。

それでもプレミアリーグで長く留まったクラブは、カテゴリーが移れば事情も変わる。カタールW杯を終えてからのリーグ戦で10戦9勝(2月17日時点)。かつて、同じチャンピオンシップの舞台で勝ち点93を積み上げた2度のシーズンを思い出す、そんな地元のファンは少なくない筈だ。

クラブの、そして町の象徴として10年近くもの間ファンから熱く愛されてきた男は、休息期間を経て次のステージへ歩みを進めた。バーンリーが新しい装備を纏い次のステップを踏み始めたのと同様にシェーン・ダイシも新章に突入する。

静かに信念を滾らせている熱血漢は、「ハードワーク」という言葉とともに、身を粉にして戦うつもりだ。

◇クロスオーバー

NSNO Vol.20では、新たにエバートンの監督に就任したシェーン・ダイシをクローズアップ。

前回号では調律の重要性を訴えた。

厳しい状況のチームを引き継いだダイシは冬のバックアップを受けるには至らず、現有戦力で闘うことを余儀なくされた。クラブにとって最大の補強がダイシだ。たった170万ポンドしか使わせてもらえなかったベニテスよりも手薄いサポートは、高きハードルと難解な試練が待ち受けることを意味する。澱んだキャンバスに不揃いの絵具と毛先が荒れた筆。そのままに描くだけでは変化がない。ダイシの描くスピリットはどのように色付けされエバートンを導くだろうか。

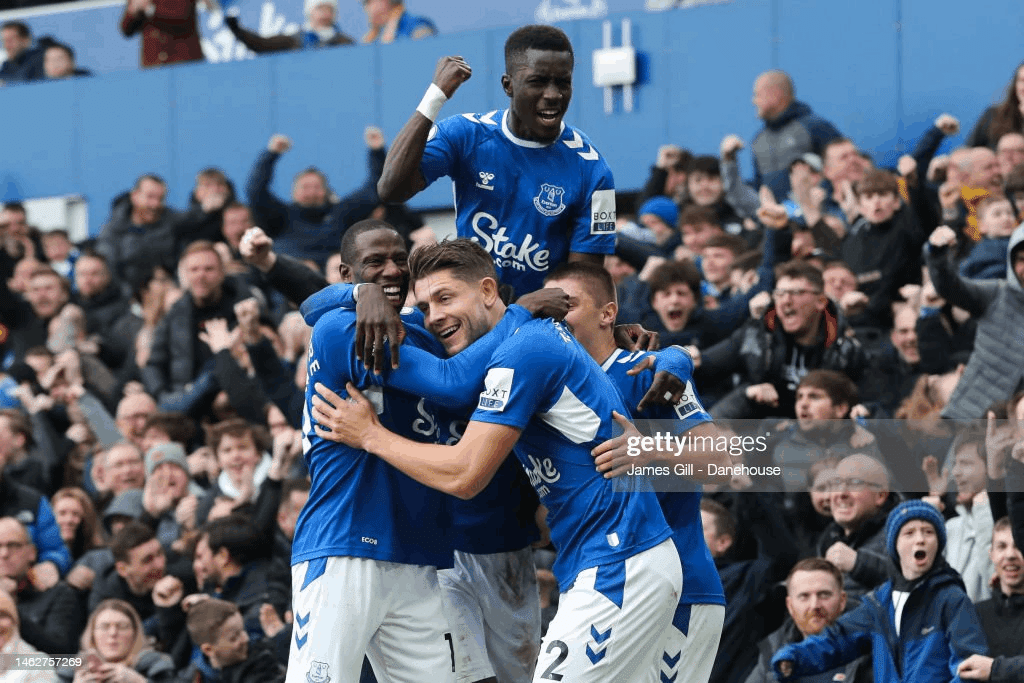

スピーディーな修正とスタイルの構築、ホーム・グディソンパークのファンをいち早く味方につけることを願った中、驚くべきことに初陣となったアーセナル戦では喜色満面、見事に勝利を勝ち取った。

エバートンに昨年10月以来の勝利をもたらし、歓喜が轟いたスタジアム。大きなジェスチャーと、怒号のように叫んで指示を出すボスの姿。その反面、先制した決勝点の瞬間、喜ぶ素振りを見せず落ち着いていた対照的な姿は印象的だ。

動画はダイシをフォーカスした「DYCHE CAM」。得点シーンから再生。

激しさと沈着さが同居したデビュー戦、ここからのサバイバルでどのような光景を見せてくれるのか、今後の戦いへ向け期待に胸が躍る。だが、そう簡単に進むことを許さないのがプレミアリーグだ。

就任2試合目、早々に訪れたアウェー・マージーサイド・ダービーでは、ライバルクラブとの差、エバートンが抱える負の側面と向き合うゲームとなった。過去、ダイシと12度の対戦を経てきたユルゲン・クロップのリヴァプールは、ダイシに水を与えず、アンフィールドのピッチに色を塗らせなかった。不調の影を拭い去り、覇気を復活させたライバルはまたもその実力を見せつけた。フィロソフィーの再構築を目指す指揮官と、一から植え付けようとしている指揮官、その狭間で生まれたゲームに見えた。

エバートンの課題は依然多く、それはフランク・ランパードが解決できなかった問題でもある。改めてダイシの道のりは過酷であることを感じさせた。だが、必要以上に悲観的になることはない。本当に落としてはいけない戦いはまだいくつも残されている。

その勝負の結末を迎えるまで、我々にもできること、学ぶこと、応援するための術を深めるチャンスがもう一度許されたのだ。だからこそ、今季全てが決まる瞬間に、後悔の無いよう向き合いたい。それが今号執筆の目的であり、マージーサイド・ダービーを経て、捲土重来を待ち侘びる理由だ。本稿を書き終える頃、そして読者の方が読んでくださった後、応援はもちろん、批判することも準備万端となり、別の視点からエバートンが見えるようになる。それが筆者の目標だ。

▼

では、長くなったが新監督ダイシのキャリア、人間性、バーンリー時代の実績や傾向、そして今後エバートンで闘う上で注目していきたいポイントを探っていく。彼の濃い半生を調べられるだけ調べ、私なりに再構成した。彼を取材し、分析し、多くの文献を残してくれたライターたちに敬意を示し、心して挑む次第。長く拙い文章になるが最後までお付き合いいただけたら幸いだ。

バーンリーからエバートンへ、色を変え己を貫き、キャリアの節目をクロスオーバーする彼の信念は、苦境に立たされたクラブを救えるか。残されたシーズンを戦い抜くために、まずは彼を知ることから始めよう。

◇シェーン・ダイシ

プロフィール

名前:Sean Dyche(シェーン・ダイシ/ダイチ)

国籍:イングランド

出身地:イーストミッドランズ/ノーサンプトン/ケタリング

誕生日:1971年6月28日(51歳)

身長:183cm

体重:84kg

契約期間は2年半。

キャリア-選手経歴

ダイシはノッティンガム・フォレストのユース・アカデミー選手としてプロキャリアをスタートした。当時、隆盛の時代であったブライアン・クラフ率いるフォレストの一員となったが、トップチームでは起用されることなく、1990年にチェスターフィールドへ移籍した。キャリアの始めはMFだった。

Sean Dyche, Chesterfield#ChesterfieldFC pic.twitter.com/zJuTh63TSu

— Football Memories (@footballmemorys) January 29, 2016

チェスターフィールドでは、クラブが初めてディビジョン4のプレーオフ決勝に進出した。そこでダイシはインパクト残し、徐々にチームの主力として成長していく。91-92シーズン、当時監督を務めていたクリス・マクメネミーはダイシを右サイドのフルバックとして起用。定位置を掴み、欠かせない存在として素晴らしいシーズンを過ごした。

最初の6シーズンのうち5シーズンは怪我に悩まされたが、7シーズン目となる95-96シーズンはチーム3番手のCBとして活躍。クラブで最も安定したプレーをする選手の一人であり、彼の度重なる怪我による不在はチームに大きな影響を与えた。

ピッチの外でも、ダイシのチームへ及ぼす士気の影響は大きくなり、チェスターフィールド最後のシーズンではキャプテンを任された。

チームは1997年のFAカップ準決勝に進出。

ミドルズブラとの試合では、ダイシがPKを決め、チェスターフィールドに2-0のリードをもたらす。しかし、最終的には試合は3-3で終了し、チェスターフィールドは続く再試合で3-0と敗れた。

ファンの記憶に残る英雄的な活躍の後、ダイシは97-98シーズンにブリストル・シティへ移籍。移籍直後からジョン・ウォード監督の指名で即座にキャプテンに。しかし、この任命にチームメイトの何人かは納得がいかなかったと噂されていた。ダイシは、過去を振り返るインタビューでブリストルでの2年間を「大失敗」と表現しているが、自分自身とフットボールについて最も学んだ期間でもあった。最初のシーズンはディビジョン1への昇格メンバーであり、前述のとおりキャプテンも担ったが背中の負傷などで十分な貢献には至らなかった。「選手として最も試された時期で、大きな視野、マネジメント、コーチングについて多くを学んだ」と語っている。「当時はひどかったけれど、それは素晴らしいことだった。私の残りのキャリアにとって、それは絶対にかけがえのないものだった」

その98-99シーズン、ブリストル・シティは悲惨なスタートを切り、ダイシはファンから怒りの矢面に立たされる1人に。当時のジョン・ウォード監督解任後は新監督の構想から完全に外れてしまった。

構想外となったダイシはルートン・タウンにローンアウトされ14試合に出場。当時、ルートンの監督を務めたレニー・ローレンス監督の下での経験を以下のように語っている。

「戦術的なことは何もなく、自分を信じ、周囲に影響を与え、それを楽しめ、と言われただけだった。ルートンは私を生まれ変わらせてくれた。

現在ではどの監督やコーチも、私にマネジメントのスキルを教えてくれるが、実際には自分のスタイルを見つけ、何が自分に合っているのかを学ぶ必要がある。私にとっては継続的なプロセスとして普段から家族やスタッフともよく話し合っているよ。同じように選手にはそれぞれ個性があるから、常にアドバイスやフィードバックを行い、何が効果的かを見つけることが大切なんだ。ルートンにいた頃はそのような関係性が上手くいったよ」

「Sean Dyche exclusive: The managers who shaped me」

その夏の98-99シーズン終了後、ミルウォールに移籍することになった。ミルウォールでのダイシは再び背中の怪我に悩まされ、最終的には手術が必要になった時期もあった。

3シーズンをかけて怪我と向き合った。ケガと付き合いながら徐々に評判が回復、2001年に再びチャンピオンシップへの昇格を果たし、2002年にはプレミアリーグへの昇格を目前にして、プレーオフでバーミンガム・シティに敗れた。当時、ミルウォールを率いたのはマーク・マクギー氏。クラブに今までとは違う雰囲気をもたらし、食事とリカバリーの重要性を説いた、とダイシは話した。「本当に良いシンクタンク(様々な領域の専門家を集めた組織)のプロセスだった」と。適応力があり選手想いだったコーチング・ユニットを称賛している。現在では当たり前のフィットネステスト、科学的側面からのコンディショニング管理、それぞれに適した減量、それに伴う食生活やトレーニング。ダイシはこうしたマネジメントに感銘を受けた。ミルウォール在籍中、彼はFAコーチング・ライセンスBを取得している。

ここで紐付くのは、現在のエバートンにおいて、度重なる怪我で苦しむドミニク・カルヴァート=ルウィンへ仕掛けるアプローチである。ダイシも怪我と常に付き合ってきた同様の背景をもっているからこそ、そしてミルウォールでの経験、マグギー監督との出会いがあってこそだと考える。

RT、ルウィンの負傷へのダイチの対応についての記事。ダイチはデータ、練習内容、走行距離といったサッカー関連だけでなく、食事、運転する車種、睡眠時間や使用するマットレスといったライフスタイル含めたルウィンの「生理学的歴史」を把握する必要があるとしている。#EFC

— 主夫=常青 (@husbandinHK) February 17, 2023

https://t.co/3wlpQUECh5

The Guardianの記事を紹介してくださったエバトニアン極東支部、ファンダムの正鵠、主夫さんのツイートより。

▼

2002年の夏にはワトフォードに移籍し、さらに3年間を過ごす中、最後のシーズンはキャプテンを務めた。だが、ヴィカレッジ・ロードでの戦いはピッチ上だけではなかった。ミルウォールで培ったマネジメントへの関心はワトフォードのクラブ体質によってさらに強まった。

ワトフォードではレイ・ルウィントン氏が監督を務めており、ダイシはクラブの財政状況を目の当たりにした。ルウィントンは常に資金を節約しようとし、優れた選手を失ったり、様々な契約の条件を下げたりしながらチャンピオンシップでの運営を試みていた。

「クラブは毎日が危機管理だった。彼らは素晴らしい仕事をしてクラブを落ち着かせ再編成した」ダイシはクラブの構造は非常に重要であるという、経営に関する常識的な考えを再確認させられた。バーンリーでの「限られた資金」、その決まり文句は経験済みのことだったのだ。彼自身、その環境における哲学を既に植え付けられていた。

▼

その後、2005年、選手キャリア最後の所属先、故郷であるノーサンプトン・タウンに移籍する。

2006年にリーグ1への昇格を果たすまでダイシはチームの主軸だったが、新監督のスチュアート・グレイと折り合いが悪くなり、2007年にクラブを退団。プロ・フットボーラーとして''精神的な死''を悟ったという。その後選手としての現役引退を決断した。数多くの怪我と、幾人もの監督と出会い、既にダイシの視線は次のステージに向けられていた。

▼

キャリア-監督経歴

ワトフォードFC

2007年夏の引退後、古巣のワトフォードに戻り、18歳以下のアカデミーチームのコーチとなった。2009年にマルキー・マッケイ監督のアシスタントマネージャーになり研鑽の時期を過ごす。そして2011年7月、マッケイ監督のカーディフ移籍に伴い、後任監督の座に就いた。ターフムーアで行われたバーンリーとのリーグ初戦で指揮を執ることになったのだ。

就任初年度、当初の成績は芳しくなかったが、平均年齢23歳の若い選手たちが彼のスタイルに順応するにつれ、ホーネッツの順位は徐々に回復。

チーム得点王はのちにクラブの顔となるストライカー、トロイ・ディーニーだ。

多くのトッププレーヤーが去る中、ダイシのチームは中盤戦から勢いを増し最終的に11位でフィニッシュ。キャリアの新たな挑戦は及第点以上の結果を残したと言えるだろう。

11-12シーズン、この結末の背景にはひとつの事件とドラマがあった。

2012年2月29日、ストライカーのトロイ・ディーニーは、父親が癌で重病であることを知り、その直後、バーミンガムのナイトクラブの近くで喧嘩に巻き込まれてしまい、彼の人生を変える大きな出来事となった。

「Watford’s takeover by the Pozzos – 10 years on」

ディーニーは街のバス停で他の3人とともに学生グループを殴り逮捕された。事件直後、警察に拘束され独房で一晩を過ごし、翌朝には乱闘の罪で起訴された。彼は暴行の理由として、父親が癌になったことを知ったことによる鬱症状を挙げている。父親は数ヵ月後、進行性の食道がんで息を引き取った。

「(警察に)どうしたいか聞かれたよ。私は有罪を認めると言った。争おうとは思いませんでした。自分が何をしたのか分かっていましたから」とディーニーは言う。

その日、ワトフォードは休みを取っていたが、ディーニーは翌日のトレーニングで監督にそのことを伝えなければならなかった。

「まったく、トロイは…」「この手のことはもう乗り越えたと思っていた。こんな馬鹿げたことはもうやめたはずだったのに」とダイシは言った。その週末、事件のニュースが流れた。

「Watford’s takeover by the Pozzos – 10 years on」

この頃の記事やニュースを探ると、ディーニーと「贖罪」というワードをいくつか見つけることになった。

彼はピッチの上でそれを表現するために戦った。ダイシは彼に何を求めただろう。

現在も語り継がれるゲームその①。

ダイシは事件直後の3月3日、ディーニーを再び起用した。対戦相手は奇しくも初戦と同じバーンリー。ワトフォードは幸先悪く2点を先制されたが、後半18分、アレックス・カカニクリッチが同点ゴールを決めると、ホーネッツは、トロイ・ディーニーがボックス内からボールを押し込みゴールを決め、試合をひっくり返したのだ。この結果、近い未来にダイシが率いることとなるランカシャーのチームはプレーオフへの望みを失い、ホーネッツは最後の13試合で1敗のみという快進撃を見せた。

シーズン前半戦で得点不足に悩んだストライカーはこの事件後に火がついた。シーズンの終盤には4試合連続のゴールを挙げ、チームに貢献。

ダイシ・ワトフォードは、プレミアリーグから降格した2008年以来の最高順位と最高勝ち点を記録した。

▼

しかし、フットボールの世界はいつも厳しい。2012年夏、オーナーチェンジにより新会長が自分の部下を迎えるため、ダイシは不当にもワトフォードから解雇された。現在もクラブを率いるポッツォ・ファミリーの登場である。ポッツォがオーナーになって以降、ワトフォードでは数々の監督が首を切られてきたが、その一人目はダイシだった。

クラブは元イタリア代表のジャンフランコ・ゾラを監督に任命。突然のことだった。ダイシはシーズン終了後にその任を解かれることになった。

ダイシが職を失ったあと、そのシーズンのワトフォードにおいては、かの有名なゲームが頭に浮かぶ。主役となる男は自らの価値を再び証明した。

ダイシが彼に与えた影響は残念ながら私たちには分からない。だが、ディーニ―がプロとして見せたのはゴールという結果以上に、戦いに臨む「姿勢」だった。そして、ディーニーがダイシに与えた影響も少なからずあったはずで、規律、オフ・ザ・ピッチ、メンタリティ、その他の面で厳格な手法を選ぶダイシの気持ちを僅かに悟った次第である。「実際には自分のスタイルを見つけ、何が自分に合っているのかを学ぶ必要がある。選手にはそれぞれ個性があるから、常にアドバイスやフィードバックをして、何が効果的かを見つけることが大切なんだ――」選手時代の経験はいたるところで活かされていく。

▼

バーンリーFC

2012年9月、チェスターフィールドのジョン・シェリダン監督が解任された後、ダイシは古巣に戻って指揮を執る噂が流れたが、本人は興味を示さないと報じられ、その年の11月に運命のクラブ、バーンリーの監督に就任することになった。

また、ダイシは21歳以下のイングランド代表チームでも活動し、2013年の欧州選手権では、彼がキャリアをスタートさせたノッティンガム・フォレストの元同僚、スチュアート・ピアース率いるスタッフの一員として決勝トーナメント進出に貢献した。

◇バーンリー時代

さあ、ようやくここへ辿り着いた。

筆者はダイシのキャリアを遡る中、彼の色濃い半生を目の当たりにしている。武骨で厳格、古き良きフットボールは「アンチ・フットボール」とも呼ばれるが、無粋な偏見を抱いていた私には徐々に彼を見る目が変わってきている。どうやら彼の手にあるパレットには様々な色が散りばめられているようだ。

▼

2012年から2022年まで約9年半もの期間、バーンリーを率いたダイシ。全てを振り返るのは難しい。ポイントを押さえつつ、まずは彼の主な記録と軌跡から覗いてみよう。

プレミアリーグ通算成績

Sean Dyche is back in the Premier League! Here's his previous record in the top-flight... 🤔 pic.twitter.com/QZSqzLf8Wg

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 30, 2023

バーンリーはダイシの指揮下、プレミアリーグで通算72勝68分け118敗を記録した。

▼シェーン・ダイシ

(プレミアリーグに限る)

試合数:258

勝利:72

引き分け:68

敗戦:118

1試合あたりのゴール数:0.97

1試合あたりの失点:1.41

勝率:27.9%

1試合あたりの勝ち点:1.10

尚、チャンピオンシップ時代、カップ戦なども含めると、通算425試合149勝118分け158敗、勝率は35.06%

成績比較

参考資料。ファルハド・モシリ就任(ロベルト・マルティネス解任後)以降、エバートンの歴代監督との成績比較。下記グラフィックはPPGの数値。(プレミアリーグのみの記録)

▼ロナルド・クーマン

試合数:47

勝利:19

引き分け:12

敗戦:16

1試合あたりのゴール数: 1.47

1試合あたりの失点:1.32

勝率:41.38%

1試合あたりの勝ち点:1.46

▼サム・アラダイス

試合数:24

勝利数: 9

引き分け:7

敗戦:8

1試合あたりのゴール数:1.13

1試合あたりの失点数:1.13

勝率:38.46%

1試合あたりの勝ち点:1.42

▼マルコ・シウヴァ

試合数:53

勝利:19

引き分け:11

敗戦:23

1試合あたりのゴール数:1.32

1試合あたりの失点:1.38

勝率:40%

1試合あたりの勝ち点:1.28

▼カルロ・アンチェロッティ

試合数:58

勝利:25

引き分け:14

敗戦:19

1試合あたりのゴール数:1.22

1試合あたりの失点:1.29

勝率:46.27%

1試合あたりの勝ち点:1.53

▼ラファ・ベニテス

試合数:19

勝利数:5

引き分け:4

敗戦:10

1試合あたりのゴール数:1.26

1試合あたりの失点:1.79

勝率:31.82%

1試合あたりの勝ち点:1.00

▼ フランク・ランパード

試合数:38

勝利:9

引き分け:8

敗戦:21

1試合あたりのゴール数:0.89

1試合あたりの失点:1.55

勝率:23.68%

1試合あたりの勝ち点:0.92

軌跡

12-13シーズン半ば、当時バーンリーを率いていたエディ・ハウ(現ニューカッスル監督)の後任として抜擢されたダイシ。

就任最初のプレスカンファレンスでは、エバートンに就任した際と似通った、現在にも通ずる哲学を汲み取ることができる。彼の一貫した姿勢が伝わる内容だ。

"First things first, we want to instil a culture that suggests minimum requirement is maximum effort, honesty, integrity, pride, passion...

The team will sweat in the shirt."

"まず始めに。最低限必要なものは最大限の努力であり、正直さ、誠実さ、プライド、情熱...といった文化を浸透させたいと考えている。

チームはシャツの中で汗を流すんだ。"

「New Burnley FC manager Sean Dyche: ‘maximum effort, honesty, integrity, pride and passion’」

12-13シーズン、初戦のウルヴァーハンプトン戦を見事勝利で飾ると、その後FWチャーリー・オースティンを軸に11勝を挙げ、最終的にチャンピオンシップ11位で終える及第点の結果に。

13-14シーズンには勝ち点93を積み重ね、レスター・シティと共にチャンピオンシップから昇格。現在もトップリーグで活躍するFWダニー・イングスを始めとしてDFキーラン・トリッピアーやGKトム・ヒートンがチームの中心だった。

しかし、クラレッツは翌年14-15シーズン、すぐに降格の憂き目にあう。

それでも、15-16シーズンのチャンピオンシップ・キャンペーンで再び成功した後、ダイシのチームはトップリーグに復帰し、その後6シーズン連続でプレミアの舞台に留まった。

16-17シーズンの残留は1975年以来、初めてトップリーグでの連続シーズンを確保したケースとなった。2015年の冬にはDFマイケル・キーンを獲得。評価を高め、後に主力として定着し17-18シーズンにR.クーマン率いるエバートンが獲得するに至っている。

現在も語り継がれるゲームその②。2016年8月、バーンリーは要塞ターフムーアでクロップ率いるリヴァプールを2-0で下した。ダイシらしい前線からのプレスバック、ショート・カウンターから素早い反撃、サム・ヴォークスによる先制点。追加点もらしさ満点、ロングカウンターを起点にアンドレ・グレイのカットインから一閃。過去を振り返る下記バーンリー公式YouTubeの熱い「バック・トゥ・ザ・フィクスチャー」を是非。

特筆すべき17-18シーズンには、クラレッツを7位に導き、51年ぶりの欧州大会出場権を獲得した。これまでのシーズンにおいて、ほとんどのゲームで4-4-2を採用していたが、17-18シーズンではMFジェフ・ヘンドリックを10番の位置で起用。4-5-1(4-4-1-1)をベースとしたシステムでシーズンを戦った。リーグ戦38試合中29試合もの多さを築いたスターティング・オプションだった。先日のアーセナル戦で採用したエバートンの4-5-1と異なる点はあるはずだが、初の試みではない自信のあるプランの一端だったことが窺える。

現在も語り継がれるゲームその③。

17-18シーズン序盤戦、アウェー・スタンフォード・ブリッジでの激戦。このゲームがチェルシーの不本意なシーズンの象徴と言ってもいいかもしれない。チェルシーCB、ギャリー・ケイヒルが一発退場で10人となり、コンパクトな4-4-1-1を形成したアグレッシブなプレススタイルを演じたダイシ・バーンリー。ヴォークスを筆頭に得点を挙げ前半を3-0で折り返すと、後半は相手の猛攻を受けるものの、ジェームス・ターコウスキやニック・ポープが大健闘。3-2で前年王者のコンテ・チェルシーを下した。

2014年にダイシのバーンリーが初めてプレミアリーグに昇格して以来、主要なシステムは4-4-2だった。このシステムこそ、ダイシが抱えてきたスカッドに対するベストマッチであり、代名詞とも呼べるトップリーグでの最善策だった。だからこそ、守備ベースのダイレクトなチームスタイルは同じとはいえ、限られた予算で最も欧州大会に近づいた17-18シーズンは興味深い時期でもある。継続的なメンバーで過ごしてきたことにより、チームの完成度がピークに達していた時期だろう。一方で、なぜこの分岐点を更なるアップデートに繋げることができなかったのか。

事実、18-19シーズンに2足の草鞋を履くこととなったバーンリーは、その両立にシーズン序盤から苦しんだ。夏のギリシャやトルコへの遠征を並行する中、肝心のプレミアリーグでは開幕後5試合でたった1ポイント。最悪の滑り出しだった。最後の最後で本戦出場も叶わなかった上、リーグ戦では前年と打って変わって最終的に獲得した勝ち点は40、15位でのフィニッシュだった。

当時のダイシは「Sky Sports」のインタビューで以下のように語っている。

"ヨーロッパリーグは挑戦だった。試合のプログラム、負傷者、要求、過激な移動...完璧な嵐だった。51年ぶりのヨーロッパで、チームだけでなく、クラブとしてのロジスティクスを学ぶことができたんだ。プレーオフラウンドのオリンピアコス戦ではあと少しで突破できるところまで来ていたのに、その間にリーグ戦の調子を忘れてしまった。突然、追いつかれることになる。プレミアリーグで何が起こっているのかに集中しなければならないのに、それを失ってしまった......。"

「Sky Sports」のインタビューにて①

一度はヨーロッパの切符を掴み取ったバーンリーだが、ここで押さえておきたいのは、彼らは常にヨーロッパの舞台を目指してきたチームではないということだ。アザー14のクラブの中でもエバートンとは異なる棲み分けだ。初のEL(予選)は下部クラブを渡り歩いてきたダイシにとっても未知の世界だったと言える。言わば、自身の経験だけでは補えない領域へ足を踏み込んだとも汲み取ることができる。

14-15シーズン以降、主力選手の何人かは流出することとなり、若い選手の台頭はほぼ無いに等しい。サイクルを産めなかった戦力は28歳以上のピークを過ぎつつある高齢化したスカッド。

彼の長い任期の中で浴びせられてきたのは、舞台に留まり続けたしぶとさを評価する反面、「時代遅れ」「古臭い」というような表現でありストレートな指摘が後を絶たなかった。決して見るものを魅了するスタイルではなかったし、攻撃的なチームとはかけ離れたものだった。トレンドに挙がることもない。

実際のところ、筆者自身もそう感じていて、それがバーンリーというチームだと認識していた。エバートンにダイシ?アラダイスの二の舞ではないか?と。

ダイシ自身、そうしたスタイルの違いや差についての指摘に対し、これまでもコメントを残している。

''政治家、映画スター、ポップスター...現代社会では、いつでもレッテルを貼られるものだ。私は問題ない。プレミアリーグでシーズンを迎えるには、良いプレー、戦い、守り、カウンター・アタックが必要だった。良いフットボールをしたいが、それよりも効率的なフットボールをしたいし、効果的であることは良いフットボールと同じくらい重要だ。マンチェスター・シティを出し抜くと思っているなら、それは違うよ。ペップ・グアルディオラは、対戦相手が正しいプレーをしようとした、と褒めるとき、私を笑わせてくれるよ。大抵、向こうが5-0で勝った後だけどね。''

(中略)

''私たちは、自分たちのパフォーマンスレベルを正しく把握しなければならない。細かいところが大事なんだ。ミスを最小限に抑えなければならないが、リヴァプールにとってはタフで、ハードで、厄介な存在になるようにしたい。ビッグクラブには、慣れない、やりづらい試合だと感じてもらいたい。なぜなら、彼らの土俵でゲームに挑めば、おそらく彼らが勝つだろうからね"

「Sky Sports」のインタビューにて②

「自分たちのパフォーマンスレベルを正しく把握しなければならない」

この言葉は、現在のエバートンを率いる上でもキーとなるものだろう。そして、ダイシ自身が選手時代からのキャリアを経て、監督やコーチといったマネジメントに深く興味を抱いた故の言葉でもある。

欧州の舞台とは異なる、リアリズムに溢れたサバイバルにはダイシの哲学と経験が活きるかもしれない。

▼

リーグ戦に専念できることとなったバーンリー。19-20シーズンには歴史的勝利の足跡が残されている。

現在も語り継がれるゲームその③

2020年1月、バーンリーはスールシャール率いるマンチェスター・ユナイテッドとアウェーで対戦。前半39分、センターアーク付近からのセットプレイ。ロングフィードからのハイボールをフリックさせたボールは、FWクリス・ウッドの前に落とされた。DFハリー・マグワイアを振り切ると、難しい角度のボールをそのまま蹴りこんだ。ダイシらしい、セットピースによる先制点。追加点は1-0でリードした後半。相手のスローインに対し密集したプレスでカオスを作りショート・カウンター。短いパス交換で抜け出したのはジェイ・ロドリゲス。豪快に降りぬかれた左足は、ボールをネット左上に突き刺した。その後も堅守で凌いだバーンリーは敵地で見事勝利を収める。このゲームが現在もファンの記憶に残るのは、1962年以来プレミアリーグ発足後初のオールド・トラッフォードでの勝利だったからだ。

この劇的勝利で降格圏から7ポイント差をつけ13位に浮上したダイシ・バーンリー。最終的には10位という満足できる成績をもたらした。17-18シーズンの成果には及ばなかったものの、これまで尽くしてきたチームのスタイルは揺るぎないものとして続くと思われた。

ところが我々も記憶に新しい、未曾有のウイルスがイングランド・フットボールをも脅かす時代に事態に突入する。

兼ねてから少ない資金で経営を続けてきたバーンリーにとっても、予想だにしない出来事であり、過酷な状況と対峙することに。

20-21シーズンは再び残留争いに巻きこまれることとなり、この財政危機とクラブの衰弱を危惧し、新たな手に打って出る。

2020年、アメリカのALKキャピタルは、プレミアリーグ、バーンリーの84%の株式を取得し、買収を完了したと発表した。

この契約は、クラブの「新時代」を告げるもので、プレミアリーグの承認と批准を得ており、同社のマネージング・パートナーであるアラン・ペースがマイク・ガーリックの後任としてクラブの会長に就任すると、同社は付け加えています。

(中略)

「今日、私たちはこの歴史あるクラブのスチュワードとなり、マイク・ガーリック氏、ショーン・ダイシ氏、そしてバーンリーの全員が、財政的に安定し、プレミアリーグのクラブとして確立し、地元コミュニティの礎となるために行った素晴らしい仕事を基に、バーンリーの新しい時代を築いていきます」と、ペース氏は語っています。

「豊かな伝統、素晴らしいアカデミー、そして情熱的なファン層を持つこのクラブは、強固な基盤を築いています。これは、クラレッツ・ファミリー全体にとってエキサイティングな旅の始まりです」

「American firm ALK Capital complete Burnley takeover」

ここで思い返されるのは、ワトフォード時代にも遭ったオーナー・チェンジだ。

ペース氏は、リーマン・ブラザーズのマネージング・ディレクターを経て、シティ・グループで上級職を務めたウォール街出身の人物である。

MLSのレアル・ソルトレークで社長を務め、サッカーのスカウティングや人材採用のテクノロジー製品を英国市場に導入するなどの実績を残した人物。

ダイシにとって元オーナー、ガーリック氏との関係は、当時から過去1年間、大幅な補強ができなかったことに不満を持っており、ぎくしゃくした状態が続いていたとされる。

新オーナーの就任当初、ファンからはアメリカ企業の参画に対し、疑問の声も少なくなかった。本当にフットボールを理解しているのか、バーンリーの築いてきた歴史を蔑ろにしないのか。

今、まさにエバートンも同様の問題で揺れている。ファルハド・モシリが第2の経営者を探している。アメリカ方面からの噂は絶えない中、妙な親近感が生まれてしまう。

筆者が情報収集する中で、この頃から選手、ファン、クラブ内部に至るまでダイシ・バーンリーの尽くしてきた時間と相反する空気感が漂い始めていると感じた次第だ。

だが、ガーリック氏のアプローチが全て間違っていたかというと言い切れない面もある。限られた利益を選手獲得ばかりに費やすのではなく、インフラ面を中心としたクラブ体制の改善を働きかけた。ダイシも共にクラブの未来を考えた。冒頭の「バーンフィールド・トレーニングセンター」は2017年に正式にオープンし、ターフ・ムーアでは19-20シーズンに工事を終えた新しい障害者用スタンドなど、あらゆるアップグレードが行われた。

だが、新たなオーナーを筆頭に、クラブ首脳陣はさらなる新しい風を送り込もうとしていた。

そして、別れは静かに忍び寄っていた。

21-22シーズンはリーグ8試合を残し、安全圏まで勝ち点4差の18位に沈んでいる状態で、ダイシはターフ・ムーアを後にする形となった。同時期に対戦したラファ・ベニテスのエバートンはボールを持たないチームとしてそのポゼッション率の低さを度々取り上げられたが、そこで引き合いに出されたのは我々よりも低い保持率で戦い続けたバーンリーだった。

バーンリーに加入してからの彼の功績は、現代においてクラブで最も成功した監督の一人であることを示しているだろう。だが、未だ批判的で、時代錯誤だと捉える意見は一定数存在している。それは実際に、17-18シーズン以降、着実に勝ち星を逃し、チームに新たな装備を施せなかった、ダイシ・バーンリーの限界点とも考えられる。

兼ねてから問題視されていた攻撃の威力は下がり続け、オーバー・パフォーマンスで凌いできたゴール予想値は次第に限界に近づき始めていたのだ。自慢の守備力も陰り失点は増加傾向にあった。

前任のオーナー、ガーリック氏の投資不足、英国人偏重及び高齢化するスカッド、諸外国のプレーヤーに関心を示すもうまくいかなかった獲得交渉、ダイシ自身、試行錯誤を垣間見せるも、噛み合わなかった資金力の弱さと本来描いた理想との間に立つ隔たり。

改革を目指し、新オーナーが施しを見せたネイサン・コリンズ、マクスウェル・コルネ、コナー・ロバーツ、冬のボウト・ヴェクホルストといった新加入選手の獲得が結果的に降格に繋がってしまったのは厳しい皮肉だ。代償となったクリス・ウッドの売却も痛手だった。

それでも、我々エバトニアンにとって21-22シーズンの佳境、バーンリーがエバートンを3-2で下したゲームは鮮明に記憶に残っている。あの時、確かな絶望を味わったエバートンの傍ら、喜びを爆発させたバーンリーは今この世界線には存在していない。

長くチームを支えた主将ベン・ミーはブレントフォードへ、ジェームズ・ターコウスキとドワイト・マクニールはエバートンへ、ニック・ポープはニューカッスル、一時代を築いたダイシの哲学を学んだ戦士たちは、それぞれの舞台へと散っていった。

どれだけクラブに貢献したとしても、終わりが必ずやってくる。ファンも選手も終焉の到来に驚きを隠せなかったというが、間違えていけないのは、バーンリーのこの選択は決してパニックでは無かったという事だ。

これはビジネスである。

そして、当の本人はただただ落ち込んでいたわけではなかった。彼は長い旅路にキリを付け、自分の歩みを振り返った。一度潰えた炎は、やがて新たな熱を生み始める。

キャラクター

ダイシ解任後のエピソードとして話題となった出来事がある。

A day we will never forget! pic.twitter.com/AHRp1au1LS

— The Royal Dyche (@theroyaldyche) July 28, 2022

バーンリーの元監督となったダイシ。その自身の名前をを冠した、町のパブを訪れたのである。

この町のパブ「The Royal Dyche」の女主人ジャスティン・ロリマンは、彼女の友人、家族、ファン、パブの常連客など約50人のために、華やかでありながら秘密のイベントを企画していたのだ。

長年クラレッツのボスとしてファンに愛されたダイシ。イベントのメイン企画である待望の「Q&A」セッションは、ジャスティンにとってかなり前から準備されていたものだった。

ジャスティンは2018年(ヨーロッパ・リーグ予選進出決定後)にパブの名前をダイシの名前に変更しており、元監督に訪れてもらうことを熱望していた。2022年夏、その夢が現実のものとなった。

ダイシがバーンリーで監督を務めた9年半とほぼ同じ、9年の月日をかけて店を切り盛りしてきたというジャスティン。絶え間ない熱意、そしてその想いに応えたダイシ。小さな町のバーンリーだからこそ叶った夢かもしれない。しかし、それ以上にダイシが貢献してきたことの凄みを体感するのである。

ジャスティンは、「数ヶ月前に彼の友人と電話をしてイベントの手配をしました。彼はパブに来たことがなかったから、今がその時だと思ったし、パブの常連客やファンとちゃんとお別れをすることができたんです」と語る。

エバートンを応援する筆者にとって、想像のできなかった世界、出来事である。いや、他のフットボールクラブを見渡してもなかなか見つからない規模のエピソードだろう。

「自分が町にこれほどのインパクトを与えるなんて!と実感したのはどんなときか」という質問に対して、ダイシが率直に答えたのが一つのハイライトとなった。

ジャスティンはこう言った。「とても興味深い質問でした。彼はクラブがチャーリー・オースティンを売却し、ファンがオーナーや理事会に傷つけられているのを感じたときだ、と言ったんです」

「本当にいい質問で、いい雰囲気だった。どちらか良い答えではない方向に転ぶ可能性もあったけど、正直に言って…これ以上ないほどに良いものでした」

ダイシが得た功績の大きさを知り、筆者が抱いていたイメージはみるみるうちに解かれていく。頑固でコワモテ、だが中身は暖かい人情のある人間だと知ることができた。冗談が好きで、よく喋る、そんな周囲の声もある。

エバートンへの入団後、最初のプレスカンファレンスでは、まさにそんな印象を受けた。前向きで力強く、言葉のボキャブラリーが面白い。同じフレーズを繰り返すだけの曖昧な返答に追い込まれていたベニテスやランパードのあとだったというフィルターもあるかもしれない。だが、補強の無かった冬のウィンドウ、自身が解任されたバーンリーでのこと、そのような質問に対しても、明確に、自分の言葉で語っている芯のある姿に我々の望むパワーがあった。

ダイシはパブで過ごしたような、その後の休暇期間についても質疑に答えている。

「自分自身を振り返り、私が何を提供しなければならないかを考えたよ。しばらく休んだあと、ワールドカップの2、3週間前に活動を再開した。

より深くフットボールに関わるためのプロセスを開始するためにね。フットボール関係者、ビジネス関係者と話をしたんだ。

私はそういうクロスオーバーを好んでいる。

解任直後は試合を見に行くことはなかったよ。他の監督がプレッシャーにさらされているときに、試合に出るというのは好きではない。それは私にはできない。

ただ、息子もプレーしているので、彼の試合は見に行くようにしていたよ。もちろん、ワールドカップもたくさん見た。クリスマス…16歳のとき以来、ごく普通のオープンなクリスマスを過ごしたことがなかったんだ。その後、またフットボールに対する気持ちが戻ってきた。そしてこの仕事が舞い込んできた。そのときからずっと答えはイエスだった」

ダイシの面白いところは、フットボールのみに依存しないところ、他のスポーツ、監督やスタッフにもアドバイスをもらいに行くし、マネジメントならフットボール関連以外の企業にも訪れる。私生活も家に帰って試合分析ばかりでなく、切り替える姿勢を大切にしている。#EFC https://t.co/R194Eh1V5P

— BF (@bf_goodison) February 11, 2023

ダイシがあらゆる業界の識者へアドバイスをもらいにいくことは今に始まった話ではない。スポーツならラグビーやホッケー、マネジメントなら金融機関など、心理学についても選手時代から興味を持って学んでいる。

プロフェッショナルの哲学を学びにいく。彼は頑固なだけの熱血漢ではなく、柔軟で積極的でフットワークの軽い人物だ。

フットワークの軽さと言うと、たびたび他クラブのゲームを観戦しにスタジアムを訪れている姿が目撃されている。エバートン就任後だけでもカメラに抜かれることもしばしば起こっている。それはアカデミーのゲームも同様で、先日のU21、エバートンvsトッテナム戦をアシスタントのイアン・ウォーンらと観戦したのも近しい話題だ。

▼

情熱、団結、欲望、鼓動…

ダイシの言葉にはメンタリティに関するワードが多く登場する。

冒頭でご紹介したフレーズ同様だ。

残すは肝心のピッチ上でのパフォーマンスである。

ファンと深い繋がりを得て、奇跡的な残留を果たしたランパードも、その監督としての「技量」が最も問題視された。

近年の監督たちのキャリアを踏まえると、ダイシはまた異なる人物と考えている。

選手としても、監督としても最前線で君臨し続けたアンチェロッティ。

選手キャリアは短く、プロ経験が乏しくも監督業に挑んだベニテス。

選手として国を代表するタレントだったが、監督としては未だ未熟なランパード。

そして、長きプロキャリアでトップリーグではなく、下部リーグで礎を築き、現代では稀有な長期政権を維持したダイシ。

まさに計画性を疑うクラブ方針が存分に発揮された面々だが、筆者自身としてはモイーズ期を彷彿とさせるフットボールに期待している。

それは古きフットボールの証拠であるが、私の知るエバートンらしさでもある。

今、執筆時点では残留争いの大一番、リーズ・ユナイテッドとの一戦を控えている。

そして、このゲームの勝敗に関わらず、最後の審判が下る時まで息をつく暇もない戦いが待ち受けている。

ダイシに抱く期待は何もかもが上手くいくような、都合のいい期待ではない。これまで数々の障壁と対峙し、衝突し、戦ってきた現実的な歩みを期待している。

筆を握り、彼が描くイメージが、選手という名の色を通して表現されていく。そこにはハードワーク、最大限の努力、譲らない信念をもって具現化する。エバートンに必要な要素なのか、クラブに進歩をもたらすのか、一時的な役割にすぎないのか、まだそれは誰にもわからない。

しかし、クロスオーバーする監督、オーナー、ディレクター、選手、ファン、ライバルたち…あらゆる要素がぶつかり合い、その先には容赦ない結果が待ち受けている。文字通り、この交錯する様々な障壁を乗り越えてほしい。

だからこそだ。

今の私たちに最低限必要なのは、この残留バトルを見届けること。

それは最後まであきらめないことだ。

2023年2月

月刊NSNO Vol.20

「CROSS OVER」

終

◇あとがき

ここまで付き合ってくださった読者の方に、今回も御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。今までのNSNOで一番頑張ったかもしれません。

本来、今号にはダイシ・フットボールの戦術についても掘り下げる予定でした。しかし、予想以上のダイシの濃すぎる変遷と軌跡に、今回は割愛とさせていただきました。これでも色々と省いた結果です。まだまだ出てくると思います。

また、すべてを書くにはボリュームのこともありますが、私のエネルギーの無さと日常の忙しさにも起因しています。笑

すでに彼の試合を観てきた人にとっては、理解しやすいフットボールですし、ネット上には多くの分析が残されています。

今回分析をカットしましたが、それなりに戦術やデータに関しても多くの記事を読みました。

そこで一つ言えることは、ランパードやベニテス同様、決して現状は明るくないという事です。仮にも、昨季チームを降格させてしまった監督ですからね。

ですが、彼の人となりを知ることで、より深く応援し、誤解を招く発言を自分自身が遮ることができると感じた次第です。

また、ダイシ・エバートンを追いながら、良いゲームに出会えたら戦術にも触れていきたいと考えています。

それでは、今季も過酷なシーズンを過ごしておりますが、引き続きお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

そして記事のご感想、ダイシ・エバートンへの想いなどもぜひお待ちしております。次への活力になりますから。

では、また次回NSNOでお会いしましょう。

ありがとうございました。

Photo Image / Getty Images

追記

また、今号の執筆にあたりワトフォード監督時代のトロイ・ディーニーについてのエピソード、記事のご紹介を下さったハッターズファン(K)さんに心から感謝を。ありがとうございました。

◇参考資料

いいなと思ったら応援しよう!