70年前の直木賞作品・邱永漢の「香港」を読んだ。(追記で「濁水渓」感想も。)

1955年の直木賞受賞作「香港」。

前年1954年の直木賞候補作「濁水渓」、あとがきとして「私の見た日本の文壇」も収録されています。

「香港」は、政治犯として官憲に追われた主人公・春木(しゅんぼく)が、台湾から大陸のアモイ経由で香港の貧民窟に流れ着き、同じように行き場のない台湾人と知り合い、水汲みの仕事、のしイカの屋台、素潜り漁夫と組んでのエビ漁、果ては台湾茶の詐欺などあらゆる生業に手を染めていきながら、自由を追い求めていく物語。

(香港に住んでいた時に海辺の市場で撮影しました。)

読みながら、映画化したら印象的なシーンがたくさん生まれそうと思いました。

海に潜ってエビを獲ったり、港を見下ろし船の行き来を眺めたり、海のシーンが多く、詐欺要素がある。「太陽がいっぱい」みたいです。

すみかにしている牢獄のようなバラック小屋や海岸に面した安っぽい売春宿。上海女リリ。

夜のネオンゆらめく香港、煌びやかな舶来品が並ぶ店頭。

雑然と洗練の混在が、いかにも画になりそう。

物語としては、自由を掴むために金銭を追い求めながら、しかし破滅に向かっていく、またしても行き場を失っていく、という感じ。

+++

邱永漢の小説を初めて読みました。

もちろん、名前は知っていたのですが、実業家のイメージの方が強かったです。

ぼんやりと、実業家の傍ら、物書きもしている印象を持っていました。

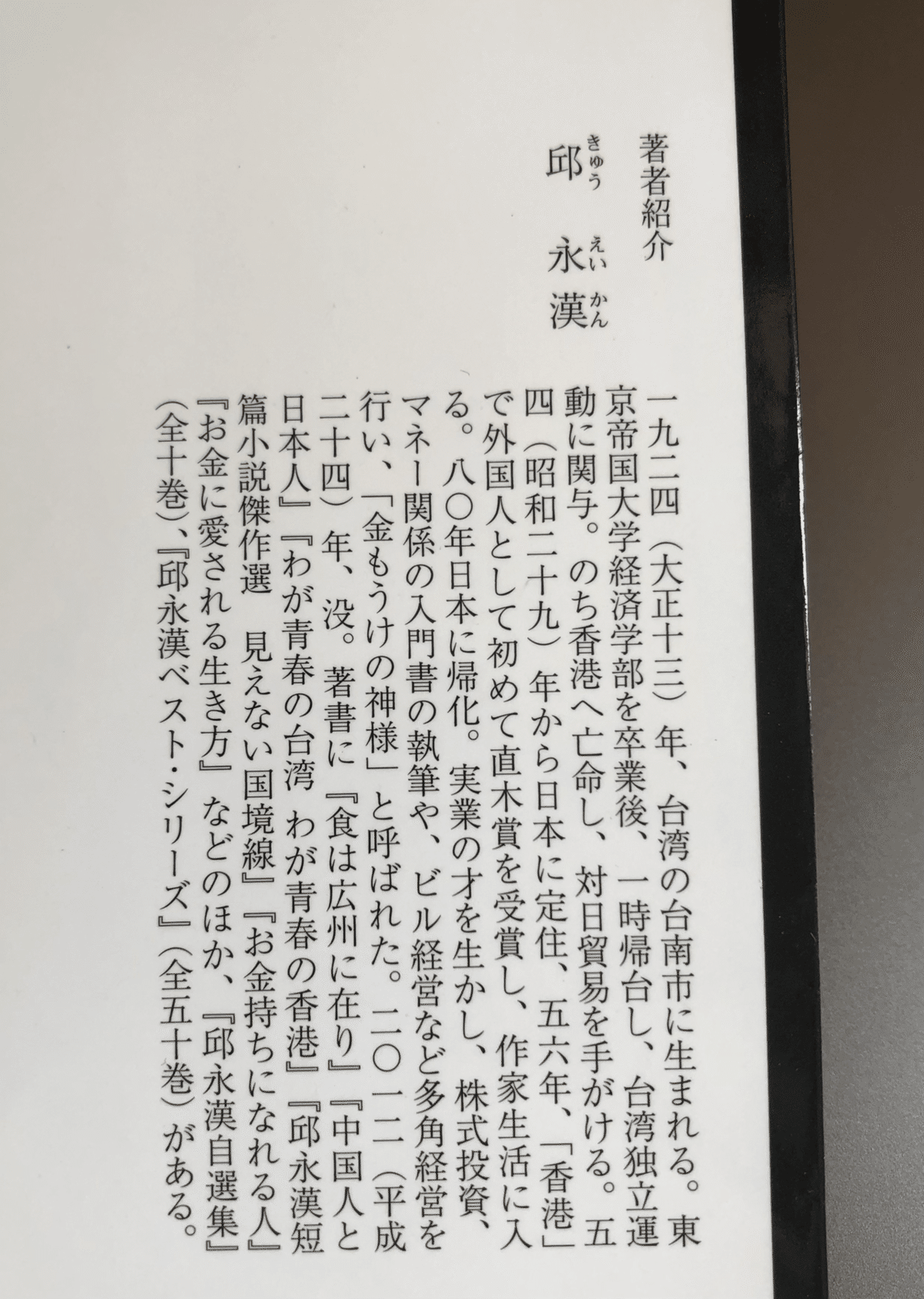

「金もうけの神様」がどんな人か表すのにキャッチー過ぎる気が。

Wikipediaにあったのですが、邱永漢さん、「異常な体験をしたせいで文学的貯金があった」そうです。

小説家一本でも十分生きて行けたのに、商才があり過ぎたのか?

+++

もう一篇の「濁水渓」は、少し読み出したところですが、内地人(日本人)の本島人(台湾人)いじめの話があったり、思想問題で拘置所に入れられたりと、手塚治虫の「アドルフに告ぐ」を思い出しました。

こちらの方が主人公の独白的な部分が多めで、やや退屈。

ただ、解説によると、翌年の「香港」と連作ではないものの、「濁水渓」の主人公のその後が「香港」で描かれているかのよう、だそうなので、このまま読み進めたいと思います。

+++

(8/11 追記)「濁水渓」、読み終わりました。

やはり、「香港」の方が面白かった。

舞台は主に東京と台北、台南。主人公が、姫路や長崎に流れていく場面もあり、一つの場所に落ち着きようのない境遇は「香港」と通じるものがあるのですが、何か一つ魅力に欠ける。

なぜかと思ったら、周囲の人物の魅力と、香港という舞台がもたらす叙情かな。

「香港」は、主人公と最終的にはパートナーになる老李、香港に流れてきた上海女リリなどが魅力的。

「濁水渓」では、親友・徳明、徳明と三角関係となる台湾の石炭会社の令嬢・翠玉あたりが少しおとなしいかな・・。ひょっとして、モデルとなる実在の人物がいて、リアル過ぎるのかも。

ただ、二・二八事件で台湾人かどうか確かめるために「君が代」を歌わされるといったくだりは、はっとしました。時代に翻弄される台湾よ・・。

まあ、この二作では、「香港」の方が好きでした。