「孤独を怖れない力」とは何か。〜優勝請負人・工藤公康の著書を読んで。

先日、テレビでプロ野球の歴代名選手総投票の番組を見て、以下の記事を書きました。

これは、個々の選手のランキングだったのですが、では、「歴代最強チームは?」というと、それはまたそれで面白いコンテンツだと思います。

歴代最強チームと言えば・・。

自分の中では、やはり1980年代〜1990年代前半の西武ライオンズがすぐに頭に浮かびます。

AKD(秋山・清原・デストラーデ)という主軸がしっかりしていて、脇を固める役者も揃っている(辻・平野・吉竹・田辺・金森など・・)。

守りの要・捕手には伊東がどっしり、そしてチームを統率する石毛キャプテン。

そして強力な投手陣。

郭泰源、渡辺久信、工藤公康、石井丈裕などの先発陣。(古くは東尾、松沼兄弟・・)。

中継ぎ・抑えに、鹿取、潮崎、杉山(古くは永射)・・。

(すみません、年代はごちゃ混ぜで思い出した順に名前を出してますが。)

とにかく、チームとしての完成度が高かった。

当然の成り行きというか、この黄金時代のメンバーからは指導者も多く輩出しており、その中でも福岡ダイエー(のちソフトバンク)ホークスに選手のうちに移籍し、のちに監督を務めた秋山幸二、工藤公康はチームを何度も日本一に導いています。

優勝請負人・工藤公康の著書「孤独を怖れない力」。

以下は、工藤氏の略歴。

西武等3球団で日本一11回の“優勝請負人”

1981年ドラフト6位で西武に入団。西武黄金期のエース左腕で86年日本シリーズでは投打に活躍しMVPを受賞、翌年もシリーズMVP。西武では11回のリーグ優勝、8回の日本一に貢献した。ダイエーでは99年、巨人でも2000、02年の日本一に貢献。日本シリーズに王 貞治と並ぶ史上最多の14年出場し、うち11回日本一。3球団で日本シリーズの勝利投手になった唯一の選手で“優勝請負人”と呼ばれた。

以上は選手時代だけの実績で、監督となってからも7年で5回の日本一(!)。

この工藤公康著による本を読んでみました。(最近気づいたのですが、著書が非常に多い。)

こちら。

(工藤氏・解説者時代)

字が大きいこともありましたが(🤣)、内容も面白くて一気に読み進めることができました。

あまり読むことのないジャンルですが、いわゆる「自己啓発系」に近いのかもしれない。

如何に自分を高めるか?

どのように自分を律するか?

がむしゃらに体を鍛える前に「意志を持つことが重要。」などなど。

工藤氏は現役時代異なる4チーム(西武、ダイエー、巨人、DeNA)に所属しましたが、それぞれのチームで求められていることを把握し、役割を全うするために行動したそうです。

西武の若手時代は何より生き残るために自分の能力を高めることに集中したものの、実績を出し経験を積んでからは、チームとして強くなるために、意識改革のために時には嫌われ役になることも厭わず、チームメイトを怒鳴りつけることも度々だったと言う。

他に印象的なエピソードとしては、ある年、すでにペナントの優勝は決め、個人タイトルの可能性もある状況で、監督から「あと何試合か投げるか?」と聞かれたものの、迷わず断り、日本シリーズに備えたそう。

日本シリーズ奪取こそ、至上命題・最大の目標なのだから、そこに照準を合わせて個人タイトルを顧みず調整に入ることに迷いはなかったそう。

練習量も半端なものではなく、特に29歳の時に筑波大学のトレーニングを導入し、200mのインターバル走(わずかな休息のみですぐに走る)を60〜70本こなしたという。

この、工藤氏自身「殺す気か。」と思ったトレーニングにより、50m走のタイムは6.3秒から5.7秒にまで縮まったとのこと。

のち、若手に一緒に練習したいと言われた時、「いいけど、大丈夫か?」と聞き返すほど、若手よりもベテランの自分の練習量が遥かに多かったそうです。

この本は、工藤氏は多くの読者が勤め人であることを想定して書かれているようです。

確かに参考になるなぁとも思ったのでさくさく読めたところはあると思うのですが、常人にはなかなか真似できないほどにストイックです。

何より、黄金時代の西武の雰囲気はやはりすごかったことが実感できました。

本書のタイトルは「孤独を恐れない力」になっているものの、西武ライオンズ時代、マウンド上は「孤独」という次元ではなく、ピンチの時に周りから掛かる声は「おい、ストライク入れろよ!」とか、「お前の背中からは覇気を感じないぞ!」などの叱咤激励の言葉であったそう。

いかに全員の意識が勝利に向けて統一されていたかを物語る話だと思いました。

そんなチームだったので、「孤独」は試合中よりも、負けた試合のあとなど、自分で足りなかったところを考え抜いて対策を立てる必要があり、そのような壁にぶち当たった時にこそ、「孤独」を感じたそうです。

しかし、当時の西武ライオンズにはそのような、「孤独」に立ち向かって壁を突破する選手ばかりが揃っており、それが黄金期のチームを作ったのだと思います。

本書は、孤独を怖れなくてすむような自分を手に入れるための方法論が書かれた本であると思いました。

そう言えば、先日の名選手ランキング、上位に西武黄金期の選手は出てきませんでした。

これは逆に、一人一人が各自の役割を全うすることでチームとして強かったため、誰か特定の選手に依存する形で強かったわけではなかったこと、各メンバーが「孤独を怖れない力を持っていた」ことを表しているではないか、と思ったりもしました。

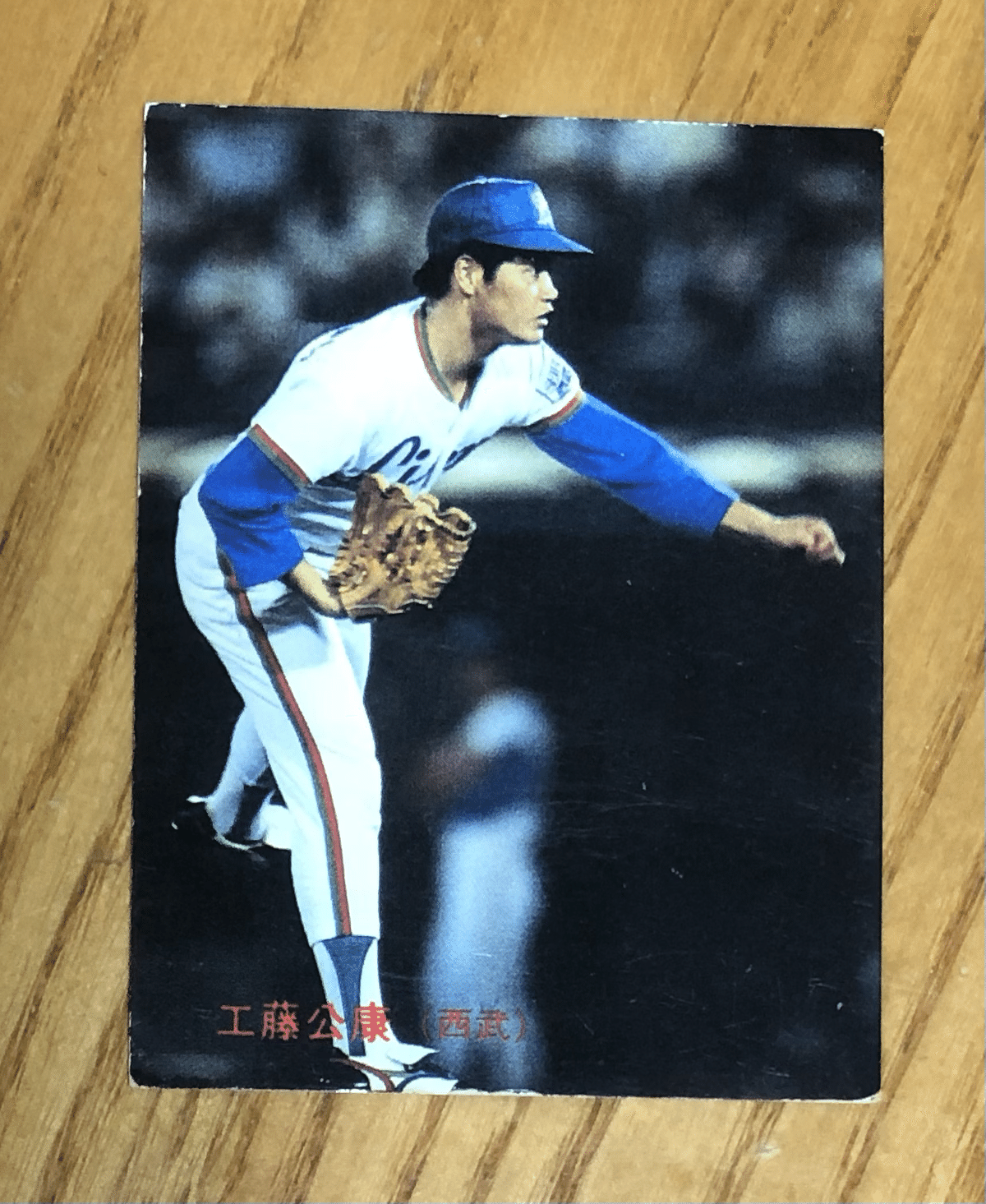

〈おまけ・カルビー野球カード〉

江川卓さんに

「子供に真似て欲しい理想のフォーム」

と称賛されたそう。