EC事業が伸びる投資的ブランド施策6要件

ブランド価値を高めながら成長していく企業の多くは、ブランドという資産の形成・蓄積・運用に取り組んでいます。マーケティング施策には、認知拡大の効果と引き換えにブランド価値をすり減らしてしまうという性質があり、このリスクをコントロールするのがブランディングの役割でもあります。「広告費を抑えつつ、認知と信頼を獲得し、利益を拡大する」は多くのビジネスに共通の課題ですが、デジタルでの体験の重要性が年々増しているEC業界にとっては特に気になるところかと思います。今回は、EC事業の成長を後押しする「投資的なブランディング」とはどのようなもので、どういった効果が見込めるのかについてお話しします。また後半では、その成功要件としてB&Hが重視するポイントをご紹介します。

ブランディングとマーケティング

まずはじめに押さえておきたいのは、ブランドは「資産」であるということです。会計上は「のれん代/Good Will」と表現される企業の無形資産の一つに該当します。のれん代は、企業の持つブランド力やノウハウ、顧客との関係など、収益に直結するものの貸借対照表には計上されない「目に見えない資産価値」を指します。

ブランドを育てる経営は、この資産を運用することによって成長していく企業活動だと考えています。運用方法には大きく分けて2つのアプローチがあります。ひとつはこの資産を消費して新規開拓する方法、もうひとつは、この資産を再投資して育てていく方法です。前者がいわゆるマーケティング的な施策にあたるもので、後者が本稿で扱う「投資的な施策としてのブランディング」と解釈します。

ブランディングは最終的に、企業の総資産を増やすこと(貸借対照表を改善していくこと)を目指します。それはつまり企業に対するあらゆる方面からの認識価値を高めることです。一方、マーケティングは、この総資産を活用しながら利益を増やすこと(損益計算書を改善していくこと)を目的とします。ブランディングとマーケティングは本来、どちらに絞るかではなく、いかに両輪で回していけるかに経営者の手腕が問われます。

そして意外と見過ごされがちなのが、ブランディングによって総資産が大きくなると、マーケティングにかかるコストは効率化されていくという点です。ブランディングは、運用期間が長ければ長いほど複利的にリターンが得られるのが特徴です。一時的なインパクトを狙うよりも、地道に信頼を築いていくことで顧客の購入意欲を高め、結果として売上に反映されるという仕組みです。予算の自由度によってその具体策やタイミングは異なるものの、本来はどんな事業においても必須かつ基本的な販促活動でもあります。数値的な効果を測定しにくいことから優先度を下げられがちなブランディングですが、実は、正しくやればやっただけ結果が出る、予算が限られている場合にこそ向いている戦略でもあるのです。

一方で、マーケティングは短絡的な売上の増加や認知度の拡大を目的としている場合が多いです。売上を一時的に押し上げる起爆剤にはなり得るものの、露出コストが大きくかかるため、利益という観点から見ると必ずしも望ましいインパクトを起こせるとは限りません。割引キャンペーンや刺激の強い訴求でリーチできるのは主に新規顧客です。ブランドの独自性よりもその瞬間のお得感に惹かれて選んでいるため、信頼関係の構築やリピーターへの転換は難しくなります。

そして過度なプロモーションは、既存の顧客からの信頼を失うリスクも伴います。商品やサービスのブラッシュアップに割くべきリソースが新規顧客の獲得に傾いてしまう、あるいはそう見えてしまうことで、ブランドを支持する既存顧客や今後リピーターになり得る層は離れていくからです。長期的かつ実質的に利益を支えるリピーターが減ると、その穴を埋めるべく再び新規顧客獲得コストが発生します。これではブランド資産が蓄積されず、持続可能な成長を望む企業にとっては障害となります。

海外で増えるブランデッドコマースという選択

近年の海外を中心としたブラデッドコマースの台頭は、この「ブランド資産の形成」に着目した事業戦略としてわかりやすい例のひとつかもしれません。ブランデッドコマースとは、モール型のプラットフォームに依存せず、自社オリジナルのECサイトを運用してブランド価値を高めようとするオンライン販売の一形態です。

たとえば、BASIC、Build in Amsterdam のような有名ブランディングエージェンシーが手がけたECサイトとしては、Beats、Google Store、NIXON、Canada Goose、VITRA など名だたる企業のブランドが並びます。自社で手がけるブランデッドコマースとしては、Patagonia や Aesop など。いずれもブランドの価値を高める購買体験を実現しています。

モール型のプラットフォームや簡単な決済システムとテンプレートを用いたECサイトと異なるのは、企業側と顧客側の双方が得られる情報量が格段に多いことです。認知から購入に至るまでに触れるデザインに一貫性を持たせられるため、顧客はブランド独自の世界観を体験しやすくなります。また企業側には、自社サイトでまかなうことでデータ分析できる範囲が広がり、新たな施策の展開やブランド独自の解が見出しやすくなるメリットがあります。

とはいえもちろん、すべての企業がブランデッドコマースをやればいいというわけではありません。新規でブランドを立ち上げるのであれば、自社ECへの投資は大きな効果が期待できますが、ブランド価値よりも価格重視の傾向が強いタイプの商品であれば、自社ECにこだわる優先度は低くなります。結局、商品やサービスの性質によって取るべき方法は変わってくるのですが、いずれにしても重要なのは、各社にとって最適なブランディングとマーケティングのバランスを見極めることです。

文化的消費への対応と受動的な広告効果

ブランド構築は、消費傾向の変化に対応する手段にもなり得ます。ブランドを慎重に選ぶ消費者の間では特に、その購買行動は文化的価値や倫理性を求める方向へとシフトしています。大きな流れとしてサステナビリティがスタンダードになりつつある今、長期的な価値創造に主眼を置いたメッセージのほうが受け入れられやすいというのも無視できない点です。

そして「結局ブランディングで利益は増えるのか?」への回答に最も影響するのが「広告コストの削減」かもしれません。ブランディングは、あらゆるタッチポイントでブランド価値を感じてもらえるクオリティを出すことに注力します。洗練された表現が引力となり、自ら売り込むことなくメディア露出の機会が増え、結果として大きな広告効果が得られる可能性があります。そうした自然な露出によってブランドが認知されれば、サイトへの流入も増えます。購買層へのリーチはもちろん、採用活動における認知獲得にも繋がります。ブランディングは、やればやるほど顧客の認識価値が上がり、より低コストでより大きな広告効果が期待できるため、実は「儲かる」状態への近道でもあるのです。

B&HもECに特化したブランディングを支援しています。以下はその中でも特にブランド構築に力を入れたことで大きな飛躍を遂げたプロジェクトです。

日本酒ブランド「Takanome」のECリブランディング

リブランディング以降、毎年約150%の売上成長で利益率もアップ。ブランド設計が企業としての信頼につながり、欧米からアジアまで各国からの問い合わせ多数、toBも拡大中。メディア掲載、店頭での陳列、コラボ企画などの機会が増え、販促活動のやり方にも変化。「ブランドの軸とクリエイティブが整ったことで、複数のパートナーと連携する際のコミュニケーションがとりやすくなり、ブランド認識価値向上は求職者や社員のモチベーションにも好影響。短期および中長期的にブランドを育て、デザインを整えていくことの大事さを学んだ。」とご感想をいただきました。

熊本県の杉材を使った家具ブランド「FIL」の立ち上げ

多くの企業からコラボレーションの依頼を受け、国内外のメディア取材などのフリーパブリシティ、広報効果は数千万円規模に。

ケーキ専門通販サイト「Cake.jp」のECリブランディング

ブランドの思想を戦略的に表現していくことでステークホルダーからの信頼を獲得。コラボ企画が行いやすくなるなど顧客獲得コスト削減効果も。「経営全体の効率化を実感した」とご感想をいただいたプロジェクトです。

オリジナルお茶ブランド「AKARI」の立ち上げ

シード期からブランドの立ち上げプロジェクト。ECサイト、ブランドビジュアルの撮影、パッケージ、コピーライティング、ブランドブックなど、幅広い制作をサポートしました。

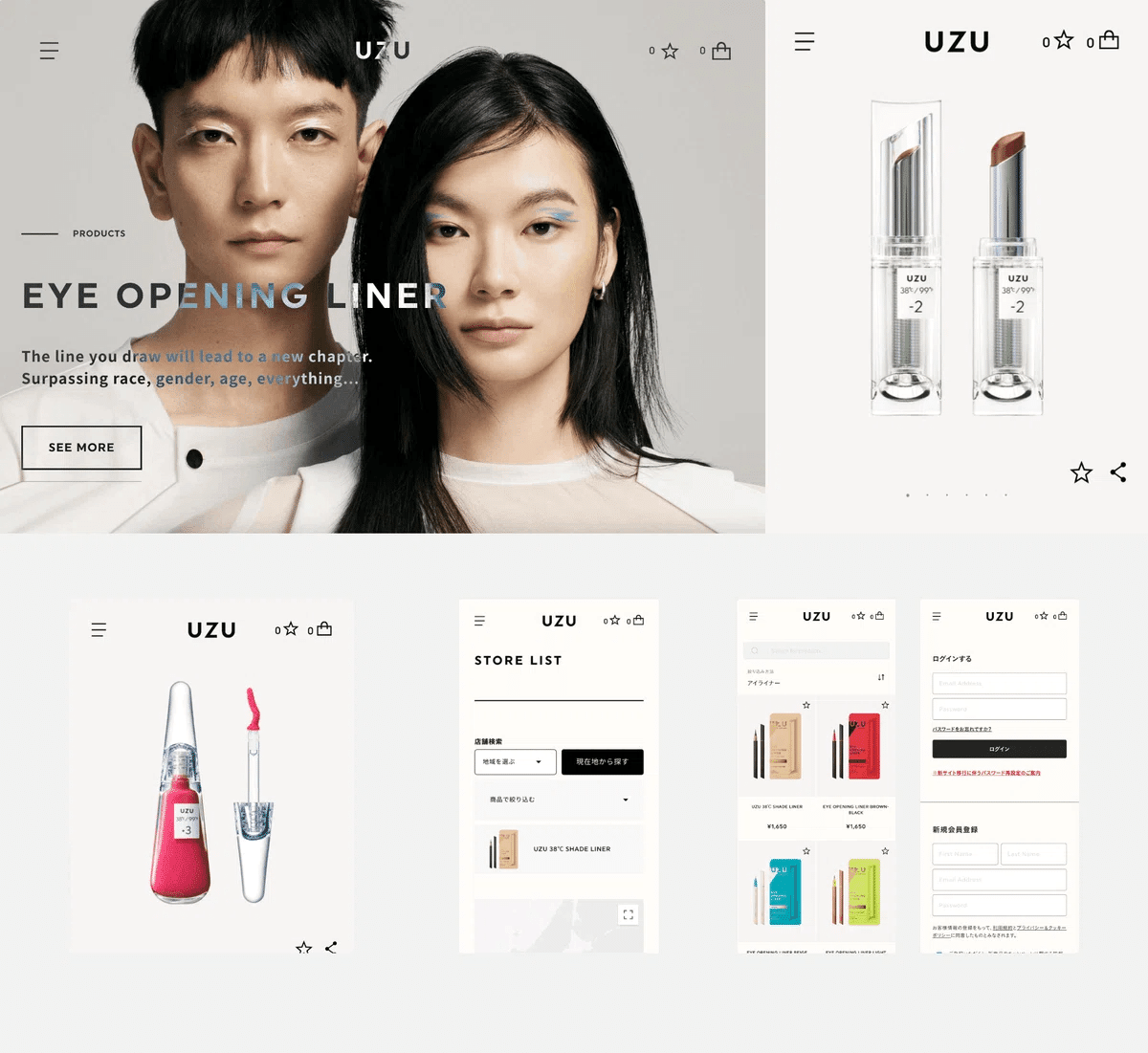

海外進出のためのグローバルブランドECサイト「UZU」の立ち上げ

グルーバル展開のためのECサイトのインターフェースをデザインしました。

ブランド資産を形成する6つの要件

ここまで、EC業界の傾向や課題感を切り口に、投資としてのブランディングと期待できる効果についてお話ししました。いくつか事例にも触れましたが、大切なのは各ブランドに合った施策を見極めて投資していくことです。B&Hは10年以上にわたり、さまざまなビジネスのブランド構築における法則や最適解を問い続けてきました。ここからは、その中でも特にECブランドの資産形成に繋がる成功要件として挙げられるポイントを6つご紹介します。

1)訴求力の源泉となる情熱

ブランドをつくることの根本は「いかに自分が愛せる商品やサービスをつくれるか」にあると考えています。成功しているブランドに共通するのは、作り手の情熱がまず先にあるということです。目先の売上を目的とする場合は、相手の求めることに応じるほうが合理的です。しかし売れ続けるには、価値を高めながら提供し続けることが必要で、それには自発的なモチベーションが欠かせません。同じメッセージを伝えるにしても、発信する側に主体性や当事者意識など、本音として受け取れるような温度感があると、届くべき相手に届きやすくなります。どれだけ多くの人の目に触れられるかよりも、目に触れた時点でどのように刺さるかのほうが長期的には重要だからです。

2)こだわり抜くことで総コスト削減

次に知っておきたいのは、情熱とコストの問題です。「情熱だけではビジネスとしてコスト回収できない」と思う方も多いのではないでしょうか。しかしブランドの長期的な成功を目指す場合、製品やサービスのクオリティでは妥協しないほうがむしろ低コストになる場合があります。市場の平均よりも少し良いものではなく、突き抜けたものに振り切るほうが、かえって総コストは抑えられるということです。もちろんこだわりを抑えれば、その分の開発コストは節約できますが、同時に他社製品との差分も小さくなるため、市場での競争優位を保ちにくくなります。一方で、圧倒的に優れた製品やサービスは、市場に与えるインパクトが大きく、消費者の関心を集めやすいため、結果としてマーケティングにかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。

3)強度の高いブランドの基礎設計

とはいえ、こだわりが強ければ何でも売れるかというとそうではありません。訴求力の源泉となる情熱をもって、こだわり抜いたプロダクトができた後は、その魅力を多くの人へ伝えていくための情報整理が必要です。それはブランドの構成要素を定義することであり、B&Hでは「真・善・美」の3つの領域を用いて分析します。ブランドの軸が定まると、デザインやあらゆるタッチポイントでの表現、経営の意思決定に一貫性が生まれるため、顧客や取引先からの信頼や社内での共通認識を深めることにも繋がります。ブランドを資産化させていくための基盤ができるようなイメージです。この基盤づくりは重要かつ負荷のかかる工程ではありますが、ここで良い設計が組めると、その後の施策立案と実行が圧倒的にスムーズになります。

4)認知拡大とブランド価値の消費

ブランドの軸が仕上がったら、今度はそれを共有したい相手に伝えなければいけません。そこで初めて、手段としてのマーケティングが必要になります。しかしここで注意したいのが、マーケティング施策は、やればやるほどブランド資産が目減りしていくということです。キャッチーな訴求は、その瞬間の認知獲得と売上アップには結びつきやすく、間口を広げる手段としては有効ですが、過度な露出は信頼や認識価値を落とすことになりがちです。マーケティングがブランディングの代替になり得ないのはこれが理由です。ブランド戦略の中で定義した目標を達成するため、短期的かつ量的なアプローチが必要な場合に、マーケティング施策を打つくらいのバランスが理想です。

5)ユーザー体験からコミュニティ体験へ

認知獲得の段階では知ってもらうことがゴールですが、次に大切なのは、いかに継続的に価値を感じてもらえるかです。ブランドに対する認識価値を高め、そのブランドのある状態をカルチャーとして根付かせていく仕組みづくりをしていきます。要は「ユーザーの口コミをどう増やすか」で、それは「いかに共同体を形成するか」だと考えます。定期的なイベント開催や店舗を構えるというのもその方法です。どう広めるかよりも、広めるのを手伝ってくれる人を増やす、広めてもらいやすい環境を整えるといったイメージで、ユーザー体験というよりは「コミュニティ体験」と捉えたほうが近いのかもしれません。たとえばナイキのデジタル戦略は、まさにこのコミュニティ体験を意識しているのではないでしょうか。独自のアプリやプラットフォームで限定商品の情報を発信し、企業と顧客または顧客同士がコミュニケーションをとれるようにすることで場の設計に取り組んでいます。

6)ブランドを語るためのコンテンツ編集

そして最後に、コミュニティ体験の設計と並行して欠かせないのが、ブランドとしての表現を洗練させていくことです。ブランドの価値観に紐づいた情報を、いかに魅力的な切り口と頻度で伝えられるか、それをデザインする編集力が問われます。Patagonia や Uniqlo などのように映像制作に力を入れる企業は、物語やドキュメンタリー性のあるコンテンツで間接的にブランドの世界観を伝え、関心事を通じたユーザーとの接点づくりにつなげています。ECブランドの場合は、販売サイト自体のメディア化、タッチポイントを増やすためのコンテンツ発信が特に重要で、ブランドにとって消費ではなく蓄財となるような企画と制作に投資していくことが求められます。

ブランド構築への投資は早く始めるほど有利

ロゴやコピー、ビジュアルデザインによるアイデンティティ策定にとどまらず、それらをいかに資産化させていくかの運用テクニックまで含めてブランディングであるとB&Hは考えます。金融資産の管理を専門会社へ依頼するように、ブランディングという資産運用においても適切な戦略を提案できるエージェンシーを活用するのがおすすめです。

ブランディングは、初期の段階で着手できればできるほど、制作コストとその後の運用コストを抑えられます。もちろん予算に余裕があればその分できることの範囲は広がりますが、限られた予算で最大限にブランド価値を高めたいときこそ、戦略的なブランディングへの投資は効果を発揮します。すでにある程度の売上があり、今後どのように展開していくべきか悩んでいる、あるいはリブランディングを検討しているといった方はぜひ一度、コンタクトフォーム または hello@beeshoney.jp までご連絡ください。

オンラインにて1時間程度、課題や状況をお聞きし、弊社がご提供できることと所要期間、費用の目安などをご説明します。その他デザイン依頼に関する相場観や一般的な質問などにもお答えしておりますので、お気軽にお尋ねください。